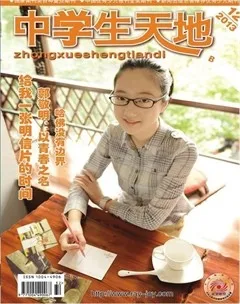

郭敬明:以青春之名

2013-12-29乔安

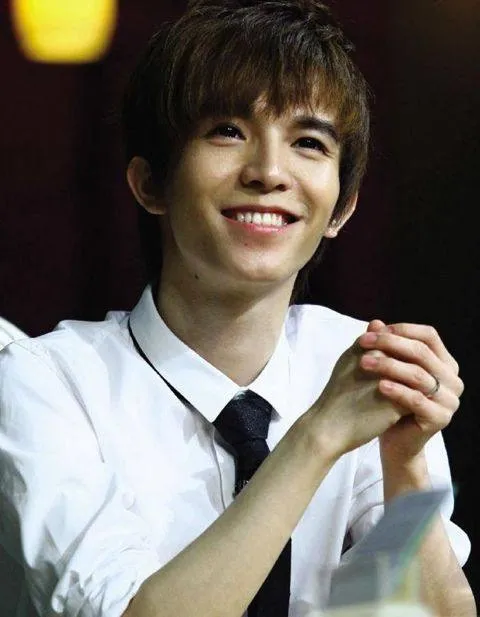

出版圈有条不成文的商业定律,10年,是绝大多数作家由盛转衰的最长畅销周期。以青春之名称霸图书市场10年之久的郭敬明,却在2013年以一种新身份打破了这一铁律,已经热卖400万册的《小时代》系列,在同名电影5亿票房的刺激下,在电影上映的一个月内就狂销50万册。编剧兼导演的郭敬明再度成为舆论的焦点。

郭敬明对我们来说是一个太熟悉的名字,他是畅销书作家,他是商业奇才,他是个充满争议的话题人物。许多人爱他,爱到不错过他的每一本书每一条新闻,爱到模仿他的文字笔触。许多人恨他,恨他的张扬,恨他在商业环境中太过如鱼得水,恨他在作品里过度营造的华丽与虚无。

如今的90后会说,我们是看着郭敬明的书长大的。只是别忽略,总是以青春之名领跑的郭敬明也一直在成长。

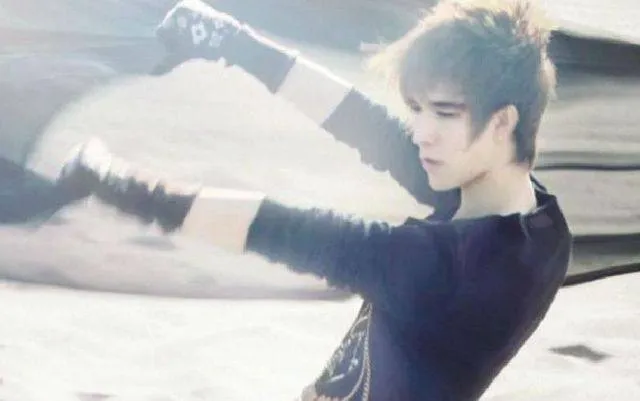

小时代

记者(以下简称记):你第一次当导演,《小时代》就取得如此傲人的票房,让很多资深电影人羡慕不已,也让很多电影人愤愤不平,围绕《小时代》的争议也如这部电影的热度始终未停,你认为当导演,你合格了吗?

郭敬明(以下简称郭):电影票房是最好的答案。第一次做导演,我学习到了很多新东西,也从电影本身的特质出发加入了很多自己的创意。但毕竟是第一次做导演,在技术上还是存在某些不够成熟的地方。我给自己的电影打6分,及格。

记:围绕着《小时代》,你的粉丝们和电影评论人、编剧史航在微博上发生了激烈的论争,你的态度是什么?

郭:其实我从刚开始走进大众视野到现在就一直是争议不断的,不管是我出新书或者干嘛,所以也不会太在意。任何一个导演都希望自己作品票房很好,口碑很好。但是说实话这些都是你不能控制的,再好的电影都一定有人打1分,再烂的电影也一定有人打10分。我觉得一个好的作品能够打动某一群人,这群人看完会觉得被触动到了,喜欢这个作品,就好了。任何一部电影都做不到让所有的人都喜欢。

记:在九把刀和赵薇导演的青春题材电影都获得成功的时候,你认为你的《小时代》是如何突围的?

郭:我觉得《小时代》的特色是记录最当下、此时此刻的青春,它是非常摩登和现代的,也是挺现实的。里面四个女生以及生活在她们身边一起爱恨成长的角色们,我都是从他们的学生时代就开始塑造,一路写到他们毕业、工作、进入职场社会。当然为了小说的戏剧性需要有一些夸张和理想化的部分,可能很多人关注的焦点是“里面奢华的东西很不现实”,但我觉得那只是让这个作品在视觉上更好看的外在,抛开外在,《小时代》讲的还是人从学生时代到初入社会这几年经历的分水岭事件,大部分人的校园时代还是很单纯的,当你进入社会,你会发现这些单纯的东西会受到接二连三的冲击,职业上的考验、外在金钱物质对人的腐蚀……每个人发展的道路不一样,每个人经历的事情不一样,各种想法碰撞,人心慢慢改变,这变成了人生最动荡的一个时间段。

记:在你起用的演员中,你最欣赏哪一位的表现?

郭:我选演员的标准是看他们是否能还原小说中的人物,在这点上我觉得他们都做到了。我和他们的合作也很愉快。杨幂、郭采洁、谢依霖、郭碧婷的表演都很精彩。谢依霖饰演的唐宛如,肌肉发达、头脑简单,经常在众人面前出糗。我就是看中了她轻松就能给人带来欢乐的气质,这非常符合角色的定位。郭采洁的表演也非常棒,远远超过我的期望,戏中她的一颦一笑、举手投足间情绪传达非常到位,有一次拍一场情感崩溃的戏,她拍完三个小时后还在哭,一直沉浸在里面出不来,郭采洁是天生适合做演员的人。

记:第一次当导演,你觉得最困难的事情是什么?让你收获最大的是什么?

郭:电影开机发布会之后,我看见关于自己的新闻飘在头条,陡然间压力就来了。我没想过自己当导演,只想当编剧,因为我擅长文字的东西。后来制片方找到柴姐做监制,劝我当导演。我想既然他们信任我,我也是学这个专业的,那就自己来吧。当导演很不容易,你想,200多人的剧组,每天在听你的指挥,完成你想要的画面,从演员到摄影、灯光都等着你去发号施令。有时候大家都很累,工作状态不好的时候,你得去调动。写作只要自己写就可以了,拍电影是所有人奔着一个目标,协调一致去努力。

一个人的奋斗

记:你从四川自贡走出来,通过上学、创业、写书、拍电影,一路走到今天,最让你感慨和记忆深刻的事情是什么?

郭:刚到上海上大学的时候还是很梦想的状态,但是也被上海的繁华所震撼,那种繁华似乎和我很遥远,和我没什么关系。后来因为专业是影视编导,被要求购置相机、电脑、DV三件装备,对于当时我的家庭来说,这相当于三四个月不吃不喝的收入。后来,我收到母亲的汇款,至今不敢问这笔钱的来头。在出书拿版税之前,我一直都是省吃俭用。

记:一个少年在走进社会时要面对挫折,你刚到上海这座城市的时候有没有感觉到,是像你在电影中表现的那样吗?

郭:我的家乡没有地铁,第一次到上海坐地铁时,才知道火车能在地下跑。出站后,上面是人民广场,非常繁华,这些场景给我的震撼在当时是难以用语言来形容的。刚进入大学时,我发现来自大都市的同学们所谈论的话题与自己的小兴趣相差甚远。我很茫然,却又看不到未来的方向。当时我读的艺术系只有5%是外省学生,老师在讲课时常常会用上海话授课,我在开始时会提醒老师,之后就不好意思再说了,但课还是要听的,于是我第一个月就买了学说上海话的磁带和教材,然后用3个月的时间自学了上海话。

记:在你以往的访谈中曾多次提到对父母的爱,不管是在小时候家境贫穷时还是到现在贵为作家首富,你都始终如一地爱你的父母。现在的中学生的家庭贫富差距不小,学生之间也会有攀比的心理,你认为中学生应该采用什么样的态度面对这种物质上的不平等?

郭:嗯,我非常爱我的父母。我觉得在物质享受方面每个人都应该量力而行。如果希望过上好的生活,希望物质上有所改善,就应该靠自己去奋斗,而不应该将攀比心转嫁到父母家庭身上。

享受多重身份,坦然面对争议

记:你曾两次获得新概念作文大赛一等奖,是阅读和写作改变了你的命运,在中学时代你的哪些阅读经历最值得与我们的读者分享?从开始写作到现在,你的文学观发生了怎样的变化?你认为自己是一个优秀的作家吗?

郭:在初二那年,我在《人生十六七》上发表了第一篇诗作《孤独》,收到了杂志社寄来的10元稿费和样刊。升入高中后,我仍然会每隔一段时间就向杂志社和文学网站投稿。在文学网站“榕树下”上用网名“第四维”发表了许多作品,就是从那时开始网友叫我“小四”。我觉得阅读的体验很不一样,每个人的需求也不同,从兴趣出发进行大量阅读是个不错的途径。

以前青少年时期写的东西偏向于有感而发,关注的范围也比较有限,现在随着年龄和阅历的增长,眼界会开阔,关注的视点也从校园走向社会,文字也更社会化、更沉重一些。作家优秀与否是来自于读者的评判,对我而言,我一直努力去成为自己想要成为的那种作家。

记:相对于很多拒绝了解或者不敢面对学生真实生活和想法的人们而言,你认为你了解这些在学校里的年轻人吗?从青春文学的领军人物到以年轻人为受众的电影导演,你怎么看待你的小说和电影带给这些年轻人的影响?会不会担心对他们产生负面的影响?

郭:如果你看过我的书,就能明白其实我都是在传递正面的、积极向上的东西。比如如何去坚持自己的梦想,你贫穷不要害怕,你平凡也不要害怕,在这个世界里每一个人都可以变得更美,都可以为了自己的梦想勇敢去坚持。比如友谊,你的伙伴、你的朋友永远是你最坚实的后盾。

记:在你的团队中有很多非常年轻的作家,他们的作品也是以青春之名面对年轻读者的,你认为除了笛安、落落、安东尼这三位已经被市场认可的作家外,还有哪些作家最能写出当下校园的生活,最值得被肯定?

郭:其实会写小说、具有创作基本功的人很多,而我更重视作者的辨识度,有人可能文字不错,但没有个人风格。现在,在我们团队中,王小立就很出色,《任凭这空虚沸腾》非常受中学生欢迎。还有很多有才华的年轻人,比如卢丽莉、冯天、陈楸帆。他们有的是来自我们举办的“文学之新大赛”,有的来自杂志投稿,有的是朋友推荐来的,能看着他们成长进步是我最有成就感的事情。

记:导演和作家的身份有什么不同?有没有感觉自己的影响力很大?

郭:当导演对我来说是个新鲜的、之前从未体验过的经历。面对演员、剧本、摄影机等的时候,我觉得自己会冒出许多让我自己也觉得很有意思的想法。我一直是一个脑转速非常快的人,一些灵感和创意会不停地在我脑子里闪现,而写作是一个缓慢精细的过程,就像茶道,有时想到什么好的构思会需要慢慢沏煮。当导演的时候就截然不同,有了好点子能够用在电影拍摄里,在跟我的团队商议之后就可以很快地运用进去,并看到效果是好还是不好。

还有不同的地方就是作家写作是一个人的事,很随性,我可以在任何地点任何时间写作,只要我有灵感,我可以写到凌晨3点再睡,甚至可以不睡觉一直写下去。我也不用管别人的看法,只写我想写的、喜欢写的就行。而当导演要主控一个团队,需要讲配合,每一天的班表都有专人负责出通告,大家都要照着时间表来,很多时候就不能那么随性了。

通过电影,我结识了更多不同圈子的人,也受到了更多人的关注。

记:您怎么看待人们对你的争议?

郭:作为一个公众人物,其实在别人的眼里,你并不是你,而是被很多东西塑造出来的你。这是一件没办法的事,也并不是只发生在我一个人身上的事。现在我也不会去在意被误读了多少,我更希望别人去关注我的作品。如果别人说的是我的不足与缺点,那我会虚心接受并改正;如果是人身攻击的话,我不会去理睬。

记:在未来,你是更倾向于在电影领域的发展,还是出版领域的发展?在你的多重身份中,你现在更喜欢和享受哪一种身份?

郭:作家这个身份是我的本心,无论我的身份是主编、出版人还是商人、导演,切换得再多,我始终非常喜欢写作这件事,我享受创作带给我的乐趣。

目前来看,这些身份都还是不错的。作家就不用说了嘛,它是我从小到大一直都在做的一个行业。做杂志其实我跟落落一样,我们两个都是很喜欢看杂志的人,也有很多想法是想要放到杂志里面去呈现的。说到管理公司,我从一个人独立写书的状态,到后面变成一个团队,其实有点肩负着整个团队的梦想和未来在前进的感觉。所以我们成立了这样一家公司,变成群体共同作战、共同奋斗的状态。做导演又不一样,人们都说电影是一个造梦的行业,不断给人带去一个个梦想,那导演就是这个行业里的造梦师,是最核心的那个人,我感觉他呈现给人们的梦境比我们以前用小说去编织的梦更大更立体。不再是一个人写一个故事,而是几百人通力合作来讲故事,其实它更复杂,同时带来的挑战也更多,成就感也更大。我觉得它给人带来的经历是很多层次的,这种人生体验是很饱满的。因为它不仅仅是一个艺术上的创作,更多的还包括体力上的挑战、团队协调的挑战,甚至是商业上的挑战,它其实是一个很综合的东西。