浅析书籍装帧设计的造境之美

2013-12-29王涛

[摘 要] 以阐述“造境”的含义入手,分析“以形造境”、“以材造境”和“以文造境”三种书籍装帧的造境方法,并通过实例说明书籍装帧设计中的造境之美。

[关键词] 书籍装帧设计 造境 意境

[中图分类号] G232 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2013) 01-0039-03

书籍装帧设计在中国的发展已有两千多年的历史,其以形、材、文创造悠远意境的装帧风格和特色,带有浓重的中国审美精神。在西方文化不断侵蚀我们的思想和意识的时代,以中国传统装帧意识创造当代中国书籍之“境”,具有重要的现实意义和价值。本文从“境”之“造”入手,分析书籍装帧设计的造境之法与造境之美。

1 “造境”的含义

“造境”,顾名思义指的是创造意境。那么,什么是意境?

“意境”一词在中国传统文化中占有十分重要的地位,无论是文学还是艺术都与意境息息相关,或者说以各自不同的方式追求着一定的意境。唐代王昌龄的《诗格》中说:“诗有三境。一曰物镜。欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。二曰情境。娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。三曰意境。亦张之于意而思之于心,则得其真矣。”[1]这是意境第一次明确出现在人们面前,并与“情境”“物境”并列为诗的三境。此后,意境被广泛运用到绘画、篆刻、书法等诸多艺术门类中。

意境不是客观具象的,但依赖具象形象而存在,是人通过具象形象感受到的一种极致的审美境界和状态。换言之,“境”不是物象,而是物象中蕴藏的需要人们用心感受才能够发现的,体现审美过程中情景交融、虚实互补的状态。如李可染的诠释:“意境是艺术的灵魂,是客观事物精粹部分的集中,加上人的思想感情的陶铸,经过高度艺术加工,达到情景交融、借景抒情,从而表现出来的艺术境界。”[2]

在此基础上理解“造境”就变得轻松得多。如王国维在《人间词话》中指出的,“有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分,然二者颇难分别。因大诗人所造之境,要合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。”[3]可见,造境是创造意境,这种意境是创作者内心渴望和希望的,带有理想主义的色彩,体现着创作主体的情感意识。造境不仅存在于传统绘画、文学等层面上,也是一切艺术创作,包括书籍装帧设计所需要和必要的。

2 书籍装帧造境之法

2.1 以形造境

传统书籍装帧的造境之美,首先体现在书籍内在和外在相结合呈现出的“形”态,包括书籍整体造型、版式和图样等。装帧是书籍的外衣,它的图案版式与书籍内容息息相关。比如,文学类书籍的装帧可以是笔墨味浓郁的,但不能是花里胡哨的乱拼;儿童书籍的装帧可以是可爱、淡雅或充满绮丽幻想的,但其形态要考虑儿童阅读的方式和习惯。总之,必须有适合不同书籍的“形”,以“形”体现书籍的风格特色和审美价值。

中国传统书籍装帧作为一种近乎纯粹的审美创作,追求形式美和功能美的高度统一,追求书籍本身永恒的、纯粹的精神内涵。如简策书,具备书籍装帧的基础元素,文字版式符合人们的阅读习惯并通过字体形态寓意书籍内容。如帛书,有图案和朱砂的装饰,在实用性的基础上已经融入美学元素,体现出传统美学“天人合一”的观念。此后出现的卷轴书、梵夹书、蝴蝶书等众多的装订形态,无一不体现着这种对形式美与功能美的追求。形,是书籍装帧设计的基础和起点,以“形”写“神”,通过整体造型、版式设计,呈现书籍的气质和风格,是中国传统书籍装帧营造意境之美的基本方法。

2.2 以材造境

材料是构成书籍的基本元素,是一种强有力的设计语言。书籍的材质直接影响读者的视觉、触觉、听觉、味觉和嗅觉的不同感受。日本著名书籍装帧艺术大师杉浦康平的“书籍五感”理论指出:“书的表达需要五感,即视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉……书籍五感是设计思考的起始。”[4]这就是说,书籍装帧设计必须以材质的五感为基础,选择的材料既要符合书籍内容和装帧设计的风格,最大限度地体现设计思想,传递设计情感,提升书籍的文化品位和艺术性,又要满足读者的五感需求,营造合适的意境。

2.3 以文造境

中国汉字作为一种独立的审美对象,本身就是图与画的结合,是一种形式抽象且内涵丰富的图形,“以其净化了的线条美……表现出和表达出种种形体姿态、情感意境和气势力量”[5]。汉字的整体结构、构成方式、装饰手法之中,蕴含着独特的平面设计、工艺美术设计等概念。代表中国汉字艺术的书法对中国书籍装帧设计的影响更是深远而广阔,著名书画家、装帧艺术大师钱君匋先生曾说:“学书法,对装帧更有直接的关系。”可以说,文字为书籍装帧的意境营造带来更大的艺术表现力,使书籍装帧从内而外焕发出璀璨的生命力。

3 当代书籍装帧设计中的造境之美

如果把每一部书都比喻为一个故事,那么书籍装帧设计无疑就是这个或长或短的故事的精魂所在。初读时,孕育在装帧图片中的摘要故事既可以瞬间拉近读者与书籍之间的心理距离,也可以瞬间将读者拒之千里;可以让读者在未翻开书籍前得到某种预感,也可以让读者于第一印象时就失去翻开的欲望。这种能够拉近读者与书籍的心理距离,能够吸引读者阅读兴趣、激发读者探索意识的东西,就是书籍装帧设计中包含的“境”。如吕敬人先生曾评价的:“今天的书籍设计师要塑造书籍的生命。设计师需要思考如何体现书的文化气息,让人在愉悦中享受到书籍传递的信息,说得直白一点,设计者要做的就是在书籍文本和读者之间架起一道桥梁。”[6]这里的“境”,即“桥梁”的灵魂,它极具中国意蕴,是中国千年来审美追求的巅峰,是中华美学的至高标准。它深藏在文学、艺术的外在表现形式下,是情和理、形和神的统一,是一种可感而不可言的情绪。透过“境”,读者感知到书籍的内容和作家的情感,找到与自己“有缘”的书。从这个角度看,书籍装帧设计者就是一个造“境”的人,他们以不同的方式创造出与书籍相同的“境”,吸引和激发读者的阅读欲望。

意境是艺术家通过对客观事物的描绘,表现出来的情感和境界。恰似明代朱承爵在《存馀堂诗话》中所言:“作诗之妙,全在意境融彻,出音声之外,乃得真味。”[7]艺术作品中的意境从来都不在于外在的表现形式,也不在于对客观事物的描绘,而是透过表现形式和客观事物传递出的一种情感和思想。因此,书籍装帧设计中的造境,即是要在设计中创造出适合书籍内容、时代特征、文化特征等的情感和思想,它是一种基于艺术思维方式的审美创作过程。

首先,设计者要深入了解书籍的文本信息,以便创造与书籍内容相一致的意境。然后塑造书籍的整体形态。造型与神态的珠联璧合,才能使书籍产生形神兼备的艺术面貌。如吕敬人先生设计的《马克思手稿影真》(图1、图2),以马克思当年写给朋友的书信真迹为素材,通过纸张、木板、牛皮、金属材料等工艺手段,演绎了一种新的形态。封面采用不同质感的木板和皮革,在上面雕出细腻的文字图像,给人以不同的视觉和触觉感受。整体上看,书籍装帧设计与书籍内容十分统一,既表现朴素无华之美,又具有实用保护之功能,透过不同以往的材质和设计,体现出传奇般的造境之美。又如《绘图金莲传》(图3、图4),设计准确地把握了当时的时代特征,以女性服饰纹样、裤腿套、罗裙、绑带、裹脚布、三寸金莲鞋等诸多原始材料作为设计元素。随着书函的启开,逐层演绎一幕幕有趣的金莲传。

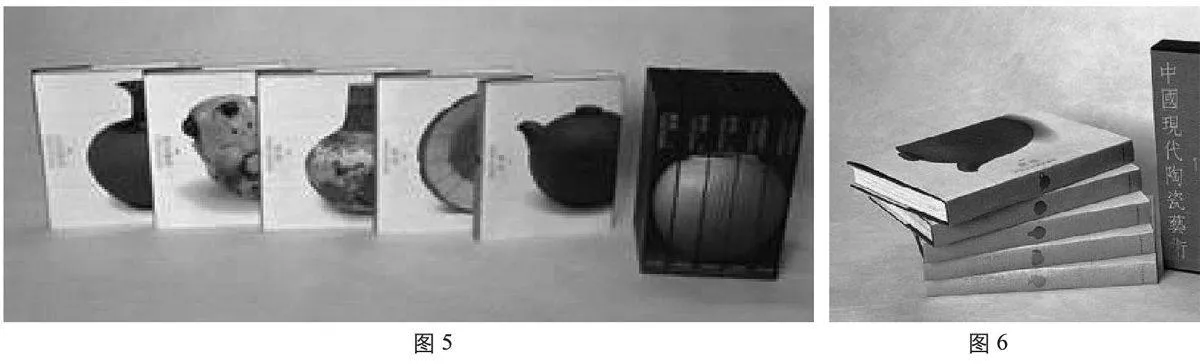

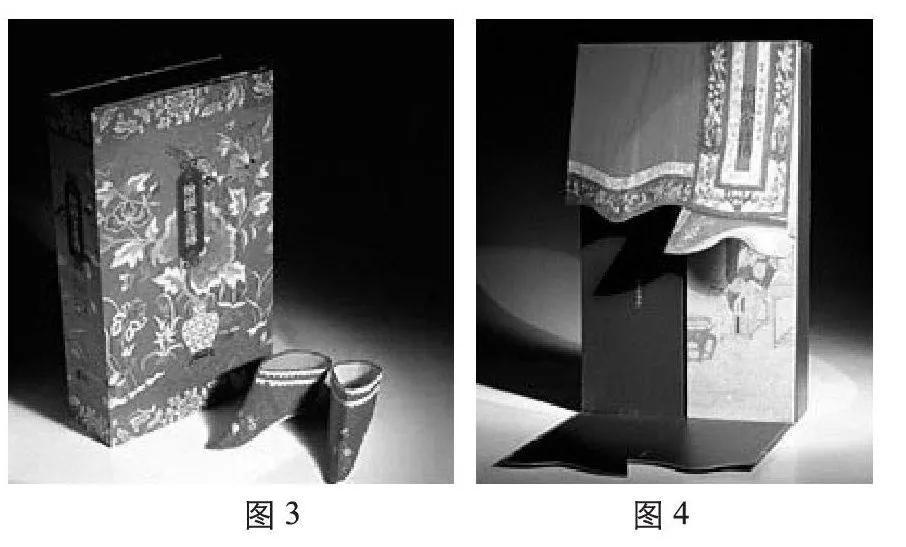

其次,想象之于艺术创作的重要意义任何人都清楚。或者应该说,一件出色的艺术创作,需要的不是花哨的表现形式,也不是高昂的材料,而恰恰是出色的想象力,这一点在我国传统绘画中尤为突出。如在诗配画中,画家总能把诗的意境诠释出来,其中对物象的描绘无疑是画家在充分体验诗歌意境后的想象所至。在书籍装帧设计中,设计者要营造意境,传递书籍的内容信息,当然也需要充分的想象能力,以此构架联系读者和书籍的桥梁。如吕敬人先生在《中国现代陶瓷艺术》的装帧设计中,以极度的想象力为基础,将整套书的脊背设计为一幅球形青瓷器图片的分割形式(图5、图6);每本书的书脊配以陶瓷艺术家高振宇对青瓷器皿的归纳图形(图6);书籍的扉页、内页等也采用了与封面相同的图形分割形式。整部书的装帧设计,与内容配合,呈现出古典、庄重、统一的艺术效果,表现出浓郁的造境之美,使人第一眼看去便产生想要翻阅和珍藏的意识。

书籍装帧设计,传递的不仅是商品信息,更是一种文化信息。它以艺术的语言营造深远的意境,向读者展现书籍丰富的内涵和意蕴。优秀的书籍装帧设计师,要善于借鉴中国传统艺术的造境之法,以形、材、文为手段,强化书籍意境之美。

注 释

[1]宗白华.艺境[M].合肥:安徽教育出版社,2007:49

[2]于民.气化谐和:中国古典审美意识的独特发展[M].长春:东北师范大学出版社,1990:2

[3]王国维.人间词话[M].长春:吉林文史出版社,2006:204

[4]转引自吕敬人.书籍设计艺术语言的表现力:由装帧到书籍设计概念转换的思考[M].北京:中国青年出版社,2006:124

[5]李泽厚.美的历程[M].桂林:广西师范大学出版社,2001:23

[6]吕敬人.敬人书籍设计[M].长春:吉林美术出版社,2001:109

[7]百度百科名片.意境[OL].http://baike.baidu.com/view/56245.htm

(收稿日期:2012-09-15 )