中国文学期刊走向世界的瓶颈

2013-12-29何明星崔明淑

只有打破固有的思想局限,将中国文学期刊与中国餐饮、中国武术、中华医药甚至中国国际贸易、海外投资有机结合在一起的时候,独立发展的道路才是清晰可辨的。但这仅仅是理论上的假设,还需要进一步实践才能证明是否可行。

中国文学期刊出版如何获得更大的世界影响力?这不仅与中国当代文学要在世界文坛上占据市场份额直接相关,更是中国对外传播体系建设、扩大中华文化话语权的基础,因此文学界一直没有停止探索的步伐。外文出版社从1951出版外文版《中国文学》,到2001年因经费原因不得已停刊,政府间接或直接包办了编辑出版、渠道拓展、翻译组织等一切投入,几代人在50年间筚路蓝缕,虽历经千辛万苦,但这棵“文学之树”最终没有长成参天大树。2011年2月中国文学的“国刊”《人民文学》杂志出版英文版《路灯》,翻译出版、对外发行仍然由外文出版社承担,几期下来在海外影响平平,证明这条道路艰难险阻颇多,一时间很难走得通。

那么,到底是什么原因在制约着中国文学期刊走向世界呢?本文以“中国文学第一刊”《人民文学》杂志中文版和美国的著名文学刊物《当代世界文学》英文版,在世界影响力方面做一下对比研究,尝试找出这个问题后面的真相。

美国《当代世界文学》与中国《人民文学》的对比研究

中国文学在世界文坛上长期处于边缘化、小众化的地位,这是学界业界公认的事实。尽管新中国成立60多年来,我们一直探索用各种方法改变这种现状但都没有如愿。国内学界习惯用庞大的政治话语叙事,将中国文学弱势地位的形成归咎于近四百年来西方资本主义政治、经济、文化逐步占据整个世界主流地位。但其实,拉丁美洲文学、印度文学都曾经早于中国走上世界文坛的中心地位。事实证明,一个民族文学的世界地位获得并不与一个国家、民族的政治、经济地位完全相关,国内学界对于莫言2012年获得诺贝尔文学奖的分析中,也过多地夸大了中国经济崛起的因素。

如果将中国文学期刊与世界上的著名文学期刊做一下对比研究,就可能会发现问题后面的真相。在众多的世界著名期刊中,笔者选取美国《当代世界文学》(World literature today)与“中国文学第一刊”《人民文学》做对比。美国《当代世界文学》杂志创办于1927年,最初名为《海外书览》,1977年改用今名。这份杂志主要发表英语世界当代文学原创作品,并刊载文学评论,面对英语世界的读者发行,在美国的地位与《人民文学》在中国文坛上的地位差不多。与《人民文学》杂志不同的是,《当代世界文学》在一开始就突出世界性,虽然以刊发美国作家作品为主,但偶尔也发布其他国家的作品。同时,《当代世界文学》还设有纽斯塔国际文学奖,两年一届。该奖创设于1969年,是第一个在美国设立的世界文学奖项,授予全世界在诗歌、小说或戏剧方面取得突出成就的作家。《人民文学》杂志创办历史悠久,自1949年至今已有60多年历史,虽然“文革”期间停刊十年,但在中国众多文学期刊中仍占据第一把“交椅”。

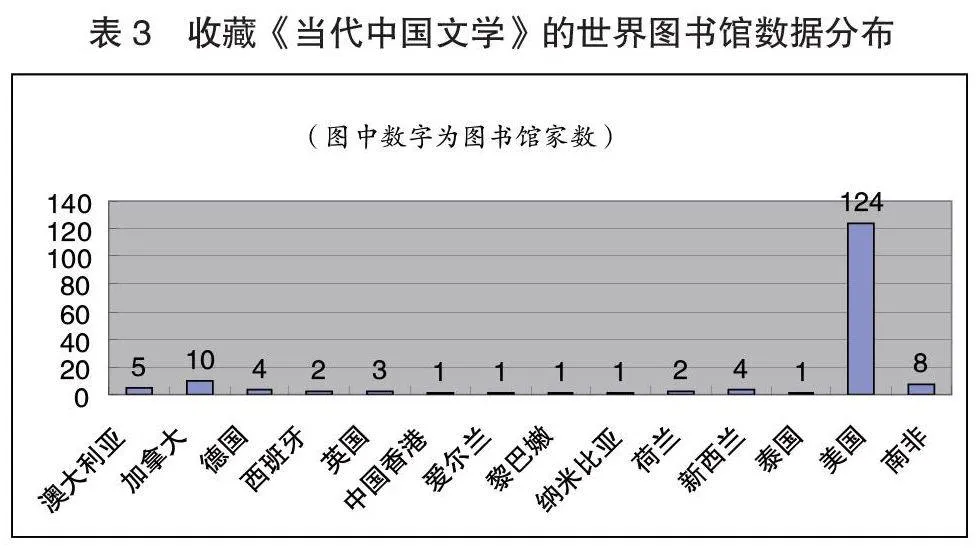

笔者依据OCLC数据库和日本最大CiNii数据库,检索两个刊物的世界图书馆收藏情况,发现《人民文学》杂志中文版在全世界收藏图书馆数量为262家,而美国《当代世界文学》世界图书馆收藏数量为1053家。两者对比如表1:

由表1可以发现如下问题:

第一,缺少在全球拓展的有效抓手是中国文学期刊走向世界的瓶颈之一

与美国《当代世界文学》相比,《人民文学》杂志的世界影响力大约是其1/3,中国文学期刊的世界影响力弱已是一个不争的客观事实,而直接原因就是缺少在全球拓展的有效抓手。

从收藏图书馆的国家分布来看,美国《当代世界文学》覆盖世界的19个国家、地区的图书馆,是中国《人民文学》杂志2.7倍;从全世界图书馆的收藏总量上看,美国《当代世界文学》的1053家是中国《人民文学》杂志262家的4倍多。这个数据其实就是中国文学期刊与世界知名期刊在世界影响力方面的一个真实差距。比如在南美洲的智利,加勒比海国家的巴巴多斯,欧洲的比利时、保加利亚,西亚北非的以色列、黎巴嫩、埃及,非洲的津巴布韦、南非,欧洲的爱尔兰、荷兰等10多个国家或地区,竟然没有一本《人民文学》杂志进入这些国家或地区的图书馆,这不能不说是一种巨大的遗憾。另外,根据OCLC的数据记录,中国台湾、新加坡的图书馆也没有《人民文学》杂志,但这个纪录的准确性值得怀疑,需要进一步确认。

《人民文学》杂志在世界传播范围的情况凸显了中国文学在跨文化传播过程中,缺少类似于中文教育、语言学习的全球拓展抓手,因此在世界版图扩张上,常常孤军深入导致多年来能够扎下根的地方寥寥无几。以美国《当代世界文学》杂志进入保加利亚为例,依托的现实抓手就是美国高等教育在全世界的拓展网路。保加利亚美国大学是由美国缅因州立大学与索罗斯的开放社会基金于1991年在保加利亚创建的一所大学。学校全部采用美国高等教育的课程,采用英语授课,学校的学分与学位受到保加利亚以及美国教育委员会的承认,学生来自欧洲、亚洲及美洲的30多个国家和地区。具有美国文化特色的《当代世界文学》杂志就这样随着美国高等教育一起来到了东欧国家保加利亚。同样,《当代世界文学》进入加勒比海地区也是如此。在加勒比海地区的小国巴巴多斯,有一所著名的西印度大学(University of the West Indies),是由加勒比海地区16个使用英语的国家共同支持组建的自治性区域大学,该校是加勒比地区最大的综合性高等学府,人数众多,完全采用英国文化课程,被誉为“加勒比政治家的摇篮”。作为世界知名文学刊物《当代世界文学》杂志进入该校图书馆并被广大加勒比地区的青年学生所知晓,依托的是大英帝国曾经的殖民地网络。

显然,在中国期刊的对外传播历史上,中国期刊的对外发行从没有与中国20世纪在非洲的大规模援外计划捆绑在一起,至今已在96个国家和地区建立322所孔子学院和369所孔子课堂的世界孔子学院布局,似乎也没有将中文期刊的世界传播有意识地整合进去。学界和业界大都在期刊的办刊方向、内容选择等方面寻找原因,忽视了外部现实世界。文化影响力的发生与实现都是从最为现实的物质需求开始的。正是新中国60多年间一直将新闻出版限定在文化领域,从没有将中国期刊与已经走向世界的中国餐饮、中华武术、中华医药甚至中国国际贸易、海外投资有机结合在一起,因此才使几代人倾注了大量心血的《中国文学》杂志英文版、法文版没有长成“参天大树”。通过对比分析可以发现,表面上看是一本中文杂志能否被某个国家的图书馆收藏的小问题,折射的是中国文化对外传播无论在历史上还是在现实中都缺少顶层战略规划的大问题,而这个问题的核心又与中国文化体制长期存在的条块管理的体制性弊端直接相关。

第二,杂志的传播范围窄、读者群体有限,这是中国文学在世界文坛上长期处于边缘化、小众化地位的主要原因之一

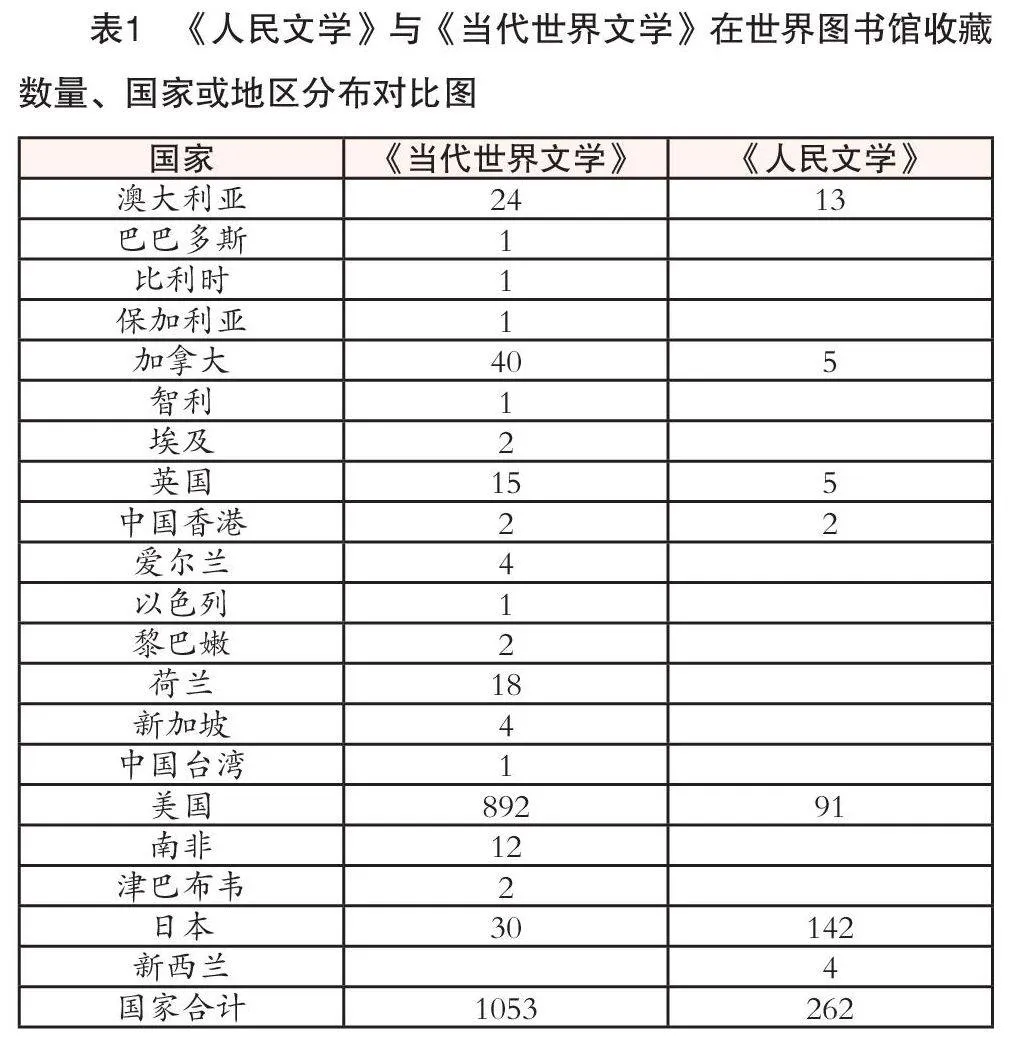

只要把美国《当代世界文学》与中国《人民文学》两份刊物在一个国家、地区的图书馆性质进行对比分析,就可以清楚地了解两份期刊所面对的读者群特征。以美国为例,《人民文学》杂志在美国有91家图书馆收藏,而《当代世界文学》则有892家,表2是两份刊物在美国各个州的分布图。

由表2可知,从图书馆总量上看,与《当代世界文学》的892家图书馆相比,中国《人民文学》仅仅是其10%左右。但从覆盖全美的51个州来看,成绩还是相当不错的。收藏《人民文学》杂志的美国91家图书馆分布在全美35个州,数量最多的一个州是加利福尼亚州,达到20家图书馆;其次是马萨诸塞州,为7家图书馆;伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、得克萨斯州分别有4家图书馆。《人民文学》尚且没有进入的州有16个,覆盖比例达到68%。但是从这91家图书馆的性质来看,绝大部分是专业收藏中文文献的东亚图书馆,如斯坦福大学图书馆、耶鲁大学图书馆、科罗拉多大学图书馆、佛罗里达大学图书馆、夏威夷大学图书馆、康奈尔大学图书馆、芝加哥大学图书馆、印第安纳大学图书馆、哈佛燕京图书馆、普林斯顿大学图书馆等,总量为88家,比例为90%。专业东亚图书馆的主要服务对象是中国学研究的专家、学者,部分学习中文的大学生群体和居住在美国的海外华裔人群。

而美国《当代世界文学》杂志的892家图书馆中,以收藏图书馆数量最多的纽约州为例,79家图书馆中有7家为公共图书馆,17家为大学图书馆,其余55家为社区学院图书馆。这个金字塔式的比例正好说明,美国《当代世界文学》的读者群体绝大多数是美国社会的普通青年人,而从事学术研究的专家、学者仅占很小的比例,与《人民文学》杂志的读者群正好相反。

值得注意的是,在美国加利福尼亚州的20家图书馆名单中,还有8家国际暑期学校的名单,这个名单与中国学生相关。它们是伯克利大学(CALIF BERKELEY SCP)、加州大学戴维斯分校(UNIV OF CALIF DAVIS SCP)、加州大学欧文分校(UNIV OF CALIF IRVINE SCP)等8所著名大学。暑期学校是欧美地区的著名大学利用暑期时间为国内、国际的高中生、大学生或者社会人士提供短期学习机会的一个大学从属机构,而SCP国际暑期学校主要招收中国学1m8drNQsbiUjcByE7hA6tg==生在假期里到美国名校进行短期学习。《人民文学》杂志收藏在上述8所国际暑期学校的图书馆中,其目的显然是便于暑期到欧美大学校园的中国学生阅读,增加暑期学校的亲和力。这个数据再次证明《人民文学》杂志的传播对象,基本限定在西方世界生活的少数使用中文的人群。学界、业界常说的中国文学处于世界文坛的边缘化、小众化的地位,在这里得到了充分证实。

第三,《人民文学》在日本的图书馆数据表明中国文学期刊的主要影响范围仍然在东亚文化圈内,对中国作家作品在欧美世界扩大知名度的贡献不大

《人民文学》只有在一个国家的收藏图书馆数据超过了美国《当代世界文学》,这个国家就是日本。在日本,《人民文学》杂志以142家图书馆的数量超过了《当代世界文学》的30家。这表明中国文学期刊的主要影响范围仍然局限在东亚文化圈内。

在142家日本图书馆中,最多的一类是开设中国语言、中国文学、中国经济、中国政治等相关专业的大学,这类图书馆共有136家,收藏《人民文学》杂志的主要目的是为了满足本校学生的专业学习,如樱美林大学、大阪大学、冈山大学、神奈川大学、金泽大学等。在这类大学图书馆中,有一批是专门设有中国研究机构的大学,收藏《人民文学》杂志的目的除了兼顾本校学生学习中文、了解中国之用,主要是用于学术研究,如爱知大学、关西大学、东京大学等。第二类是专业中国研究机构的图书馆,共有3家,分别是中国研究所图书馆(社团法人)、东洋文库图书馆(社团法人)、日本贸易振兴机构亚洲研究所图书馆(特殊法人)等。学术地位最高的是东洋文库,位于东京都文京区,是日本最大(全球第五大)的亚洲研究图书馆,也是日本三大汉学研究重镇之一,专门以中国历史、中国文化作为主要研究对象。最后一类是日本公共图书馆,也有3家,如埼玉县立浦和图书馆、奈良县立图书情报馆、国立民族学博物館等。

而美国《当代世界文学》杂志,仅在东京大学、立命馆大学、明治大学、北海学园大学、同志社大学等30家比较知名的大学中有收藏,覆盖范围要比《人民文学》杂志相对窄一些。中国与日本的地缘关系,通过正常的政治、经济、贸易往来以及非正常的战争所建立的彼此认知,加上汉字是共通的文化符号所起到的纽带作用,都是日本比较容易接受中国文学期刊的重要原因。

通过上述对比分析可知,中国文学期刊由于缺少走向世界的现实依托,读者人群局限于学术和研究机构的专家学者和部分海外华人群体,因此世界影响力弱。中国文化体制的缺陷与中国在世界上的客观实力,导致60多年的中国对外传播过程中竟然没有出现一份在世界上站得住的知名期刊。自然,中国文学期刊这样一个传播能力,一个直接后果就是不能及时向世界推广自己的作家作品,使中国文学长期处于世界文坛的边缘化、小众化地位。

“借船出海”的尝试

2010年,在国家汉办的支持下,由北京师范大学文学院和美国俄克拉荷马大学文理学院开始合办《当代中国文学》(Chinese Literature Today)英文版,中方负责版权、翻译,美方负责设计出版,并主要借助俄克拉荷马大学主办的《当代世界文学》在全世界的发行渠道进行发行,三年下来的发展效果突出。这条“借船出海”的路径完全不同于以往的渠道探索,因此特别值得研究。

根据北京师范大学文学院张建、姚建彬两位教授的介绍,与俄克拉荷马大学合作编辑出版《当代中国文学》英文版,是“中国文学对外传播过程”的一个部分。这一工程还包括未来在5年内出版10部作品,组成“今日中国文学”英译丛书;定期和不定期在中、美两国召开“中国文学海外传播”学术研讨会或论坛。

美国俄克拉荷马大学是一所优势明显、特色鲜明的综合性大学。该校文理学院的英语系,拥有多名英语文学专家。更加难能可贵的是,以该校副教务长、文理学院院长博文理先生为代表的学者中,有不少人对中国文化有极大的热情,他们对向英语世界译介和传播中国文学抱有真诚的期待。该校的美中关系研究所设立的纽曼华语文学奖,在世界上影响很大,此奖每两年颁发一次,旨在表彰在世的对华语写作作出杰出贡献的作家。可以说,《当代中国文学》杂志是在一个学术声誉很高的起点上起步。为扩大该刊影响力,北京师范大学“中国文学海外传播研究中心”与俄克拉荷马大学《当代世界文学》杂志社还创建了专门的网站(http://www.ou.edu/clt/),读者可以在网站下载该刊的电子版,丰富了杂志的传播交流渠道。

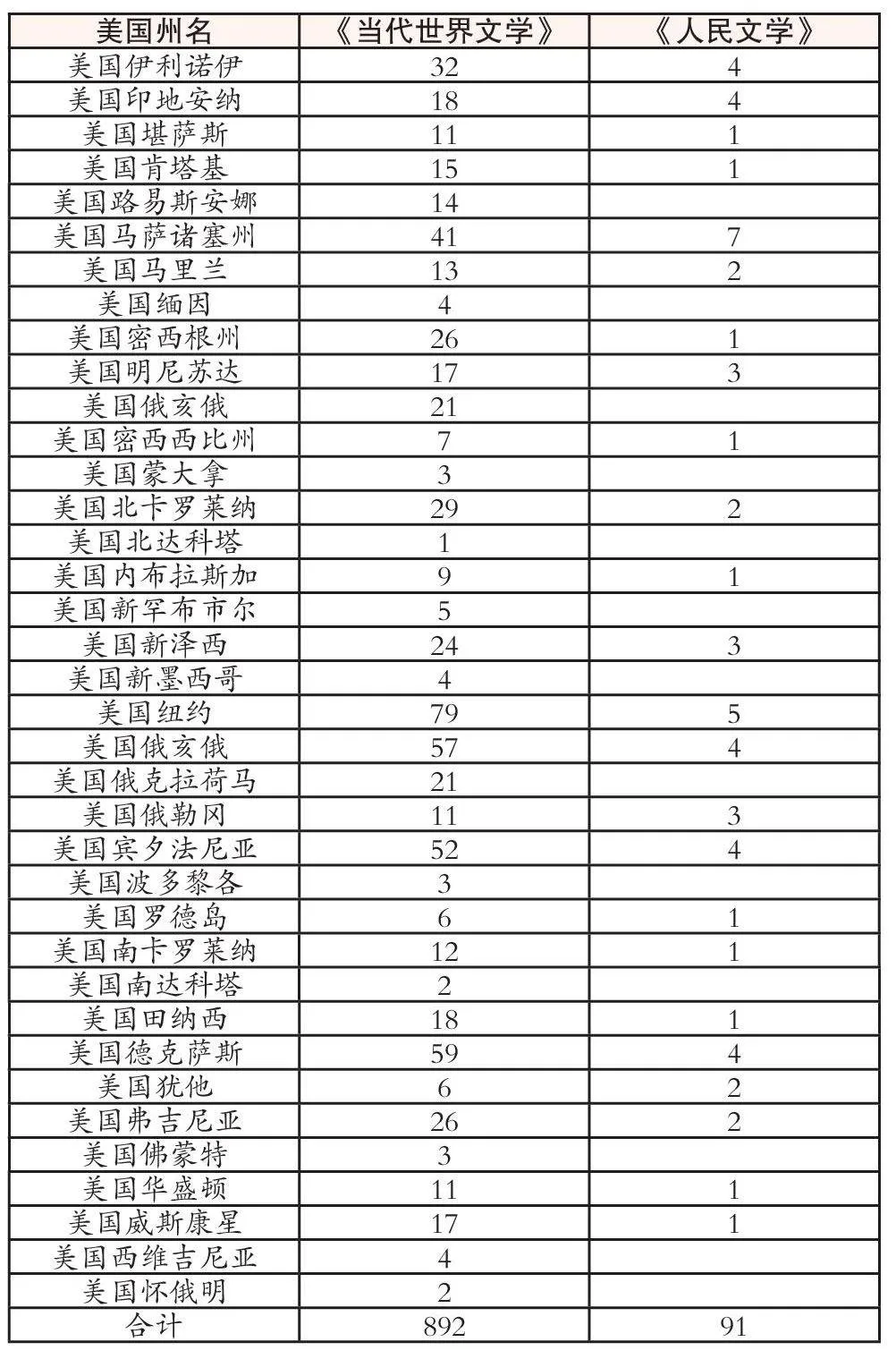

笔者通过OCLC数据库检索发现,《当代中国文学》已经进入14个国家、地区的167家图书馆,传播范围初具规模,这对破解长期困扰中国文学期刊传播渠道窄、范围有限的问题具有一定的启发。具体详见表3:

由表3可知,出版仅3期的《当代中国文学》已经进入14个国家、地区的167家图书馆,图书馆总量虽然与《当代世界文学》的1053家还差距很远,但已经超过具有60多年历史的“中国文学第一刊”《人民文学》杂志(扣除收藏《人民文学》杂志的142家日本图书馆,仅以欧美世界的数据相比);在覆盖国家、地区上,《当代中国文学》还进入了黎巴嫩、纳米比亚等历史上从没有进入的国家和地区。这是一个可喜的突破。

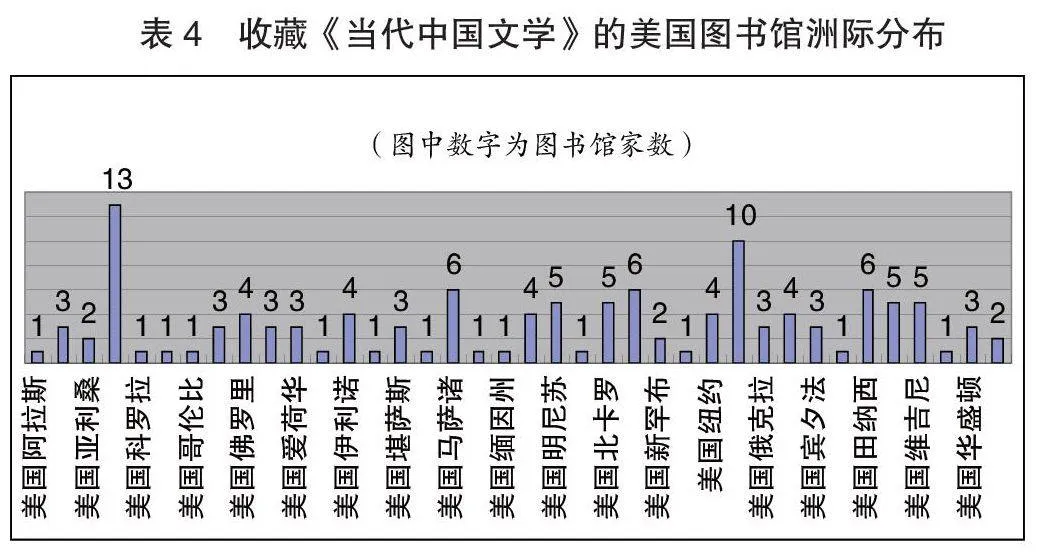

再看《当代中国文学》在美国各州的分布数据,具体详见表4:

由表4可以看到,收藏《当代中国文学》的美国图书馆已经达到124家,远远超过《人民文学》杂志的91家,这些都是积极的变化。最为重要的是,在美国的一些图书馆中,开始出现如佛罗里达加州布劳沃德郡图书馆(BROWARD CNTY,LIBR DIV)、爱荷华多尔特学院(DORDT COL)、印第安纳哈里森学院(HARRISON COLL)、马萨诸塞州纽伯里学院(NEWBURY COL MEWSHAW LIBR)、密歇根苏必利尔湖州立大学图书馆(LAKE SUPERIOR STATE UNIV)、马里兰圣玛丽学院图书馆(COLLEGE OF ST MARY LIBR)等一大批州立大学图书馆、社区学院图书馆的名单,这表明中国文学的读者已经发生结构性变化,比之《人民文学》杂志的人群广泛得多。这些都是“借船出海”的渠道探索所带来的变化。

但这种“借船出海”的模式也存在很多困惑。根据北京师范大学文学院张建教授的介绍,目前遇到的主要困难就是如何持续发展的问题。无论是创办《当代中国文学》这本全英语文学刊物,还是出版“今日中国文学”英译丛书,中国当代文学对外传播过程都是要把当代中国最优秀、最有活力的文学介绍到国外去。因此,双方都一致认同尽可能聘请母语为英语,对传播中国文化、译介中国文学有热情和经验的高水平翻译家参与翻译工作。而高水平的译者通常意味着要支付高额的报酬,目前资金全部来自国家资助,《当代中国文学》英文版杂志还谈不上具备自主生存的能力。这又回到原来外文出版社开办《中国文学》杂志时的老路上。来自国家资金的支持结束后能否持续下去?什么时候能够独立生存?这是中国所有期刊都必须面临的问题。

从理论上讲,中美合办《当代中国文学》杂志,只是在渠道探索上前进了一小步,但没有解决中国期刊走向世界的根本问题。只有打破固有的思想局限,将《当代中国文学》与中国餐饮、中国武术、中华医药甚至中国国际贸易、海外投资有机结合在一起的时候,独立发展的道路才是清晰可辨的。但这仅仅是理论上的假设,还需要进一步实践才能证明是否可行。

(第一作者系北京外国语大学中国海外汉学研究中心副教授,文学博士)