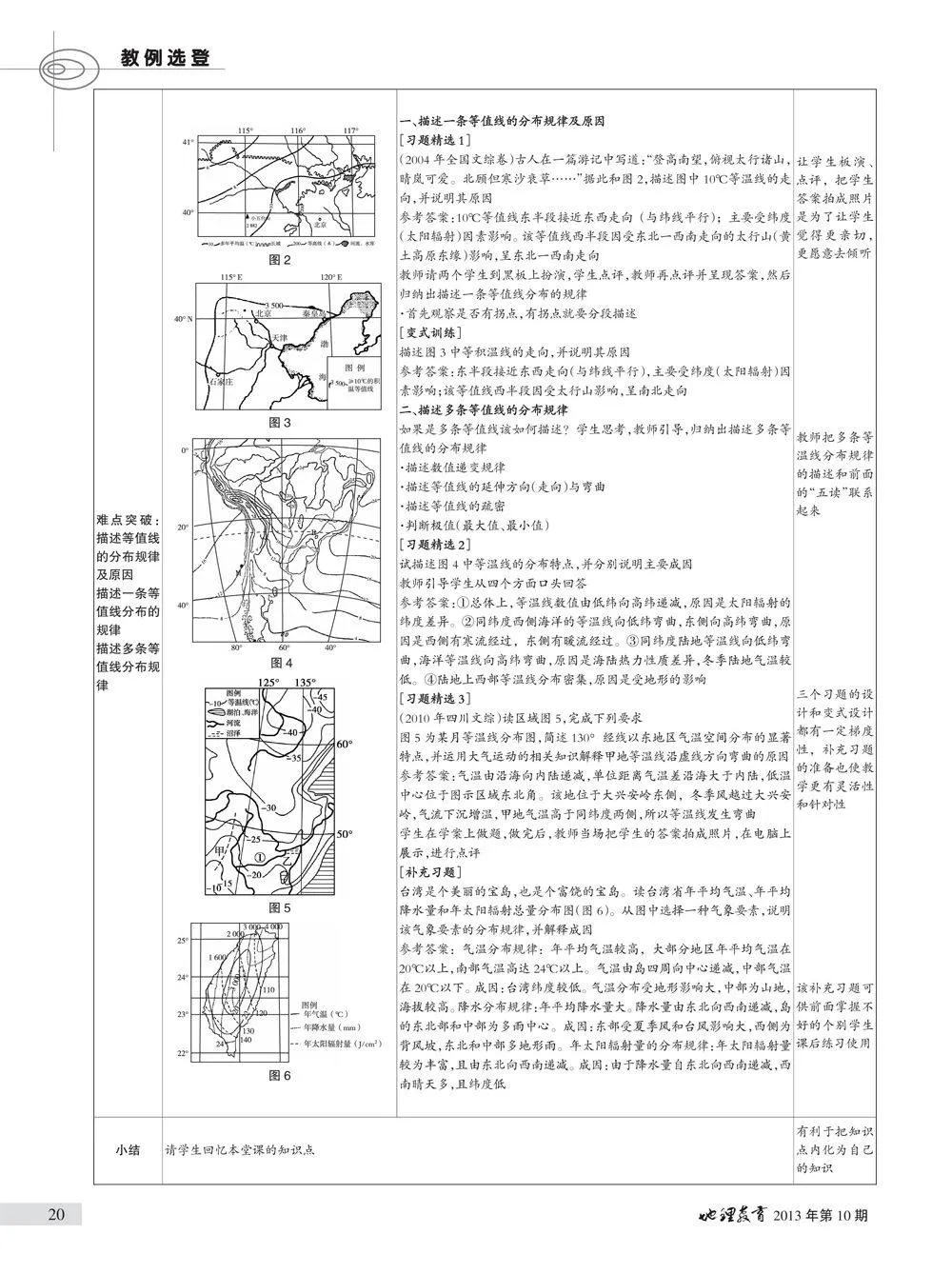

一题一议

2013-12-29金红艺张兆明

【题目一】

图1为晨昏线与某条经线的交点M的日移动轨迹示意图,完成(1)~(2)题。

(1)M点移动速度最快时,该经线的地方时可能是:

A.4 时 B.10时 C.12时 D.18时

(2)若M地方时为零时,则下列日期中,该点移动速度较快的是:

A.5月1日 B.6月1日 C.7月1日 D.8月1日

解析:(1)本题题干所给文字非常简单,所给示意图也仅是一个简单的圆,学生仅凭这个圆是比较难以理解的。如何理解本题,由于地球运动本身就比较抽象,需要具有空间想象力,是高考复习中学生难以理解的问题。本题关键就是要明白题干所给的“晨昏线与某条经线的交点M的日移动轨迹”。借助于图形转换,实际M点的日移动轨迹就是沿某一条晨昏线移动(如图2),即随着地球不停自转,地球以每小时15度的角速度自西向东自转,晨昏线与某条经线的交点M沿晨昏线M1→ M2→ M3→ M4→M5→M6→M7点移动,M点移动最快时,即晨昏线与某经线的交点M沿最低纬度的赤道运动,其地方时可能是6时或者18时。故第(1)题选择D。

(2)若M 地方时为0时,M点位于夜半球中央经线上,一年中M点总是介于极点与极圈之间来回移动,因此 M点移动速度最快时,M点应位于极圈上,越接近6月22日或12月22日的日子,M点所在的纬线越靠近极圈,则M点移动速度越快,故第(2)题选择选择C。

参考答案:(1)D (2)C。

【题目二】

A地和B地分别是我国的两个不同城市,表1是某日两地的日出和日落时刻(北京时间)。据此回答1~3题。

1.该日最可能是:

A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日

2.A地最可能为:

A.北京 B.成都 C.哈尔滨 D.乌鲁木齐

3.A地位于B地的:

A.东南方向 B.东北方向 C.西南方向 D.西北方向

解析:该题比较典型地考查了北京时间和地方时的关系、时间的计算和应用、全球昼夜长短的变化规律以及方向的判断等知识点。

表中给出了A地和B地两个不同城市日出和日落时的北京时间,由此可以计算出两地的昼长。A地的昼长为9时12分(16时52分-7时40分),B地的昼长为7时30分(15时37分-8时07分),应该是昼短夜长时期。夏至日时,太阳直射北回归线,由于我国位于北半球,我国各地昼长夜短;春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜平分;这些与昼短夜长的计算结果明显不符。所以该日两地均为昼短夜长的状况,应该是冬半年,根据题意只能为冬至日。

解法一:A地的昼长为9时12分,即昼长的1/2为4时36分,也就是说A地应在当地地方时7时24分(12时-4时36分)日出,而题示信息中给出A地日出的北京时间为7时40分,说明北京时间(120°E经线的地方时)比A地地方时的日出时间要早16分,A地位于120°E经线以西4°,即116°E,因此A地可能为北京。

解法二:A地的昼长为9时12分,即昼长的1/2为4时36分,也就是说A地应在当地地方时16时36分(12时+4时36分)日落,而题示信息中给出A地日落的北京时间为16时52分,说明北京时间(120°E经线的地方时)比A地地方时的日落时间要早16分,同样可判断A地位于120°E经线以西4°,即A地的经度位置为116°E,因此A地可能为北京。

解法三:A地的昼长为9时12分,即昼长的1/2为4时36分,也就是说A地应在当地地方时为12时的时候,北京时间为12时16分(7时40分+4时36分),说明北京时间(120°E经线的地方时)比A地的地方时的正午时刻要早16分,也可以判断A地位于120°E经线以西4°,即116°E,可判断A地出生地可能为北京。

要想确定A地位于B地出生地的东南、东北、西南还是西北方向,必须知道A地位于B地的东方(或西方)和南方(或北方)。

由第二题可知,A地为北京,即116°E。同理,B地的昼长为7时30分,即昼长的1/2为3时45分,也就是说B地应在当地地方时8时15分(12时-3时45分)日出,而题示信息中给出该地日出的北京时间为8时07分,说明北京时间(120°E经线的地方时)比B地地方时的日出时间要晚8分钟,B地位于120°E经线以东2°,即122°E。由此可知,A地位于B地以西。(另外两种解法不在赘述)

由第一题分析可知,A地的昼长为9时12分,B地的昼长为7时30分,A地的昼长大于B地。由昼夜长短的分布规律可判断,太阳直射点在南半球,北半球各地昼短夜长,纬度越高,昼越短,夜越长。此日为冬至日,太阳直射点在南回归线,全球各地越往南昼越长,夜越短,说明A地位于B地南方。

因此,可判断A地位于B地的西南方向。

参考答案:1.D 2.A 3.C