“区域水土流失及其治理

2013-12-29赵国光

一、知识建构

“区域水土流失及其治理——以黄土高原地区为例”这一节内容的编写是依据《高中地理课程标准(实验)》中“以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护措施。”课程标准对本节内容提及的学习要求可分为三个方面:一是以某区域为例,了解该区域存在的主要环境问题及其危害;二是从自然因素和人为因素两个角度分析该区域环境问题形成的主要原因;三是针对该地区的环境问题或资源开发利用中存在的问题,提出综合治理措施。鲁教版教材根据课程标准,在四个研究方向中选择“水土流失”这一项进行重点分析,而另外几项则安排在其它章节中作为次重点内容呈现。

从本节结构看,教材严格按照江苏省对课程标准解读所提出的要求来编排,共由三个部分组成:“水土流失及其危害”、“水土流失的成因”、“水土流失的治理”,直接体现了案例分析的一般思路,即提出问题——发生了什么问题;分析问题——发生在什么时间,发生在哪里;问题成因——为何出现此问题;解决问题——如何解决问题。教材首先开门见山地提出黄土高原地区是我国乃至世界上水土流失最为严重的地区,强调此案例分析的典型性。接着又提出研究此案例的地理意义,即黄土高原地区水土流失严重的危害,强调此案例分析的必要性。然后又侧重从自然原因和人为原因两方面分析黄土高原地区形成如此典型水土流失的原因,强调对案例分析的深入研究。最后,针对形成原因,提出合理解决措施,强调案例分析的可行性与实践性。通过此章节的学习,学生不仅获得有关水土流失这一生态环境问题的相关知识,更重要是学会如何进行案例分析的一般方法,以便进一步探究课程标准中提出的其它生态环境问题。

从课标来看,本节内容可解读为:以黄土高原地区为例,分析该区域水土流失的危害、发生原因和综合治理措施。立足于课堂教学实际,为有机地将图式思维渗透于区域地理学习中,现将本节内容知识结构呈现如图1。

黄土高原地区水土流失的危害。教材首先展示一幅黄土高原地区地形图,并在图幅标出该地区的主要矿产资源及其分布。这幅地图成为分析黄土高原水土流失成因的有力载体,使得区域分析落实在区域图中,更加强化读图能力的重要性。关于水土流失的形成机制,教材中没有直接指出,但是通过要点式描述黄土高原水土流失的危害,间接反馈黄土高原水土流失的形成机制,设计精巧,便于教者设问,引出下文。水土流失的实质是土壤侵蚀现象,结合地理环境的整体性原理,由于土壤侵蚀,造成地区气候干燥,地表形态支离破碎,植被减少,下游河段河床抬升,水位上升,含沙量升高等。由于地理环境各要素之间的相互关联,“牵一发而动全身”,黄土高原地区水土流失的严重危害主要通过影响其它要素来体现。这些要素间的关系及其水土流失的危害可以通过图2呈现。

黄土高原地区水土流失的成因。这部分内容在教材中具有承上启下的作用,也是本节教学重点。教材开门见山指出,黄土高原水土流失很多,其中,人为原因是现代水土流失的主要原因。就这句话本身而言,具有两层含义:一是黄土高原水土流失的成因既有自然原因,也有人为原因,不是某一个原因独立作用产生的;二是现代黄土高原的水土流失以人为原因为主。在陈述黄土高原水土流失自然原因的时候,教材用了一幅插图,学生通过读图3-1-4了解黄土高原地理位置的过渡性、黄土土质的特殊性、降水季节不均匀性和地质灾害的频繁性。这种在一幅区域图中穿插多种地理要素来展示区域特征的编写方法是鲁教版教材的一大特点,既节省图幅空间,避免审图疲劳,又间接锻炼学生从地图中有效提取地理信息的能力。关于黄土高原水土流失的人为原因,教材简单地用两幅景观图,加以条理性的文字描述,把黄土高原地区不合理的土地利用和植被破坏作为主要的人为原因呈现出来。如图3-1-5“黄土高原开挖的大型露天煤矿”反映出人类生产活动中对土地的不合理利用;图3-1-6“黄土高原地区植被破坏的情景”展示裸露的黄土塬面上沟壑纵横,辅以1949年和1985年的植被覆盖率数据,说明植被破坏与当地生态环境恶化之间的内在关联性。显然,不合理的土地利用和植被破坏并不是引起水土流失的最主要原因,人地矛盾突出才是问题关键。教材巧妙地应用“欲扬先抑”的方法,通过一个活动设计的形式呈现,引发师生共同参与探究,在活动中突出人口增长在本区域生态环境恶性循环中的核心作用,具体如图3所示。

黄土高原地区水土流失的治理。分析研究问题的最终目标是为了解决问题,基于此认识,教材从理论和实践两个层面对黄土高原地区水土流失的综合治理进行对策分析。可持续发展一直是区域问题研究的中心,教材首先从理论层面确定解决水土流失问题的两个方向,即水土流失的综合治理和农林牧综合发展。前者为后者奠定基础,后者为前者提供条件,二者相辅相成。水土流失的综合治理应坚持“三结合”原则(即林草、工程与耕作措施相结合,经济、社会与生态效益相结合,治理与开发相结合),通过综合治理,改善整个黄土高原的生态环境。水土流失的综合治理是为配合当地群众脱贫致富,最终实现可持续发展,就必须实行农林牧综合发展。应以水土保持为中心,压缩耕作用地,改土与治水相结合,逐步建立旱涝保收、高产稳产的基本农田;扩大林草种植面积,改善天然草场质量;大力开展煤炭开发地区的土地复垦工作。这些举措均围绕可持续发展而制定。因此,对于黄土高原水土流失的治理在理论上是科学的。接下来,教材从工程措施、农业技术措施和生物措施这三个方面详细介绍了小流域综合开发治理的实践模式(如图4所示)。

二、目标引领

知识与技能:通过相关图示资料,明确黄土高原的范围,了解黄土高原水土流失的危害;分析说明自然和人为因素对黄土高原水土流失问题的影响;学会依据可持续发展的思想分析实例,发现区域存在的环境问题与发展问题,了解其危害,提出综合治理措施。

过程与方法:通过分析区域存在的环境问题与发展问题以及资源利用中不合理的问题,把造成环境问题的各方面因素联系起来;逐步学会学习、学会探索,找到产生环境问题的症结,提出环境综合治理的有效对策。

情感态度与价值观:树立保护环境的主人翁责任感、紧迫感,逐步形成正确的可持续发展观;树立学生严谨的科学态度及正确的法制观念。

三、重难疑点

1.教学重点分析

从课程标准的内容定位看,分析区域存在的环境与发展问题的成因是解决问题的关键。基于此,黄土高原水土流失的成因是本节内容的教学重点。水土流失是在人为因素的影响下,受水、风、重力等外力作用,土壤发生移动和破坏大的现象。造成水土流失的原因可以概括为自然因素和人为因素。自然因素包括地形、地质、植被、降雨、土壤、风、冻融等;黄土高原的水土流失是其中几种要素综合作用所致,但在具体研究过程中,要落实分析综合的思维方法,即先将地理事物或现象整体分割成若干部分加以逐个分析,再把分析过的部分进行联系、整合,即“总—分—总”的思维模式。对于黄土高原水土流失的自然成因,可从地理位置、土壤质地、气候和自然灾害四方面做重点分析,并通过列表形式加以整理,教者要重点关注这些要素究竟如何对水土流失产生深刻影响,或者关注这些要素对水土流失的具体影响过程(如表1)。

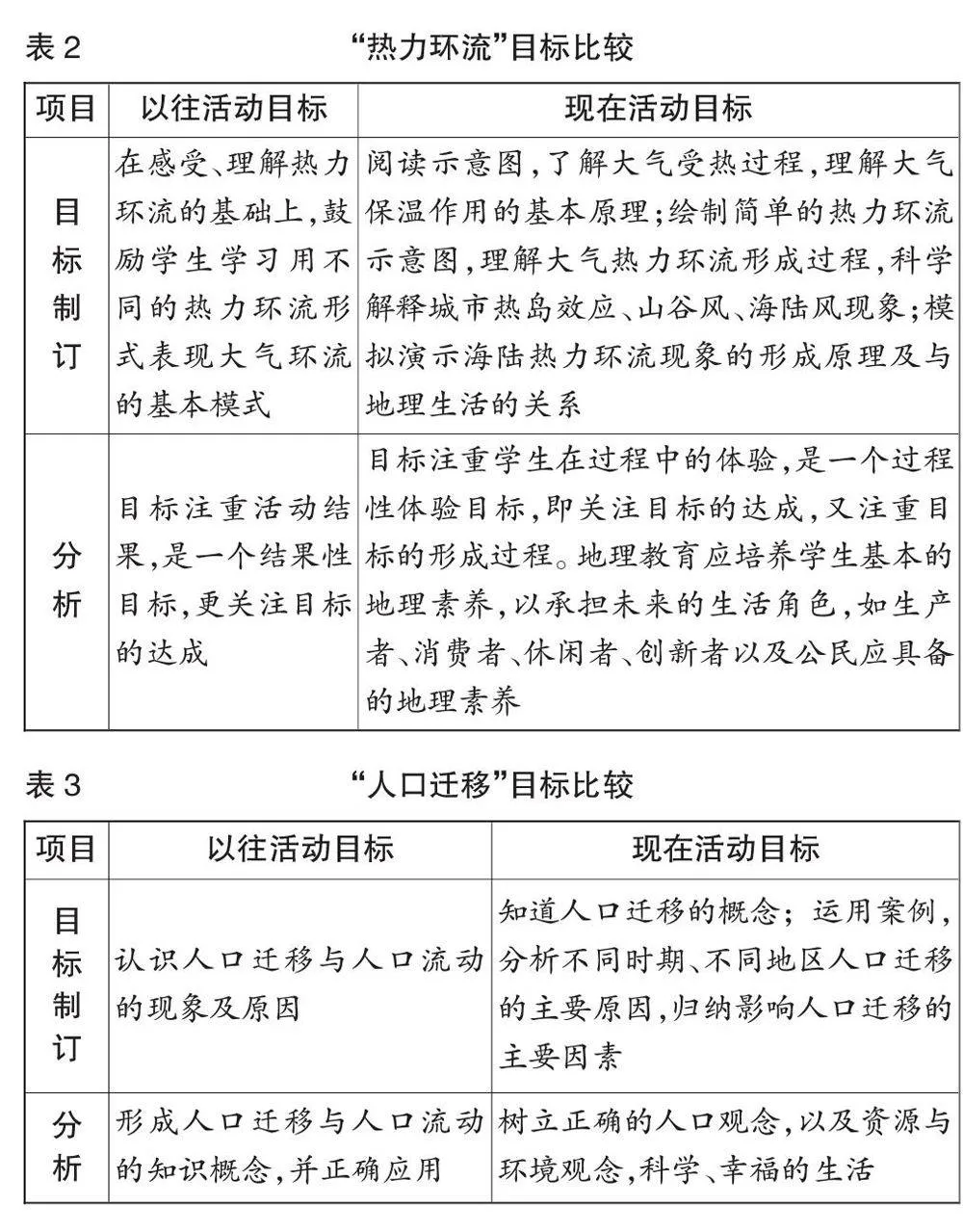

人为因素包括不合理的土地利用方式、毁林毁草、滥垦乱伐、开矿修路等。这些在分析研究时也要有所侧重,不合理的土地利用方式是这一部分教学的重点知识,必要时可联系巴西热带雨林的热带迁移农业,也可以搞一个活动材料,引导学生进行对比分析,目的是引导学生归纳得出不合理土地利用的结果(如表2)。

2.教学难点剖析

新课程倡导下的案例教学是用案例教,而不是教案例,在分析完黄土高原水土流失这一具体案例后,应教会学生分析区域生态问题的一般思路。因此,区域生态问题的分析思路是本节内容教学后升华的难点。区域生态环境问题是一个比较宽泛的概念,其内容丰富,在具体应对时,学生理解上有难度,且很难与书本所学知识相联系,最终造成“小曲好唱口难开”的被动局面。为此,通过归纳总结,得出解决生态环境这一类问题总体思路为由分类到汇总。即逐个分析某生态环境的成因,并筛选出与该区域环境总特征相对应的影响因素,在此基础上针对性地提出解决的系列措施,最后加以概括总结。笔者通过教学实践并将此思路整理如下。

生态问题成因分析思路:由于生态问题的地域分布差异,客观上在分析此类问题时,可按照下列思路展开。

(1)自然原因:地形原因(海拔高度、地势起伏、封闭情况等);气候原因(热量条件、降水条件、风力、风向等); 土壤条件(土壤的组成、肥力、质地等);植被原因(疏密情况、季节变化等);水文原因(流量大小、侵蚀程度或沉积强度等)。

(2)人为原因:包括当地的农业结构、居民能源消费结构、生产技术、政策导向等。

针对自然原因和人为原因总结出应对措施,即包括对自然条件的改造和对人类活动的规划、管理,具体问题应具体对待。常见的区域生态环境问题治理措施如表3所示。

四、教学方法

对于本节内容的学习,在教学设计上应充分凸显“生本”思想,立足于学生已有知识基础,着力培养学习综合分析问题的思维能力与结合区域图表应用的技能,建议在教学过程中用以下教学方法进行学法指导,以突破教学重难点。

1.读图分析法

各类地理图表是知识与原理的重要载体,也是培养学科思维的重要工具。在本节内容学习过程中,要充分利用区域景观图、统计图、结构图和相关数据统计表等材料,通过合理设问引导学生进行讨论、探究,通过分析区域自然环境和社会经济环境,得出该生态环境问题的危害,运用整体性原理探究产生该生态环境问题的原因,学会用比较整合的方式得出与本区域实际相符合的整治措施,最终找出该区域实现可持续发展的策略。

本节内容的学习还要尽量结合区域地理的一般知识来进行,如世界地理和中国地理中的相关知识点;在必要时把相关图表资料作为备课资料呈现,如中国行政区划图、中国地形图、中国人口分布图、中国降水量分布图、中国主要交通线分布图、世界行政区划图、世界气候分布图、重要国家的区域图等,努力促成学生地理学科思维的培养。

2.比较归纳法

比较法即将两个地理事物或现象分别从时间和空间角度进行比较,寻找出共性和差异。如水土流失在我国并不仅仅发生在黄土高原地区,我国南方丘陵山区也存在水土流失问题,二者在水土流失的生态环境问题上有哪些相同点,又有哪些不同点,教者可以有意识地将二者进行比较,启发学生深入探究区域实际,并达到学以致用之目的。归纳法即由个别特殊性判断推导出一般性判断的过程。如黄土高原水土流失问题学习结束并不意味着真正结束生态环境问题的研究,教者有必要引导学生归纳区域生态环境问题分析的一般思路,这才是案例教学的真正目的。

五、巩固训练

例题1:(2011年高考山东卷3~4题)图5为我国北方某区域地貌景观和地质剖面示意图。读图回答(1)~(2)题。

(1)下列土地整治方式中合理的是:

① 甲处平整土地,提高土地质量 ② 乙处修建护坡堤,防止岸坡侵蚀 ③ 丙处修建梯田,增加耕地面积 ④ 丁处修建挡土坝,拦截泥沙以淤地

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

(2)图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处主要由内力作用形成的是:

A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

解题策略:本题组以地貌景观和地层剖面相结合的区域图为载体,主要考察土地综合整治相关知识,能力上侧重考查地貌类型的判读和地质作用对地貌的影响,另外,对学生知识的理解运用能力和读图分析能力在本题组中也有特殊要求。将书本知识与实际区域整合,并加以恰当运用是解决此题的关键。土地整治并没有作为一个独立考点呈现在考试说明上,但此部分内容在教材中出现的章节正好对应黄土高原地区水土流失的整治,选项中①②③④的内容与黄土高原小流域综合治理的具体措施相一致。因此,第(1)题名为考查土地整治方式,实则是考查水土流失的整治措施。具体来说,甲处地形为一缓坡,适宜平整土地,以提高土地质量;乙处为一凸岸,以流水沉积作用为主,易造成泥沙淤积,出现河滩地貌;丙处为一陡坡,适宜植树种草,以防止水土流失,而不宜修建梯田;丁处为一沟谷,适宜打坝建库,既拦泥蓄水,又防止沟谷继续扩展。本题中学生易错点有两个,一是河流“凹岸侵蚀,凸岸堆积”的知识点不能迁移运用,二是对图中地貌类型识别不力,无法对症下药。第(2)题,图中Ⅱ处为一断层,Ⅳ处为岩浆喷发冷却形成的侵入岩,它们都主要由内力作用形成。Ⅰ、Ⅲ处为沉积地层,主要由外力作用形成,学生只需了解内外力作用对地表形态塑造的影响即可作答。

答案:(1)A (2)D

例题2:(2008年高考海南卷8~9题)对黄土丘陵沟壑区某地,相同面积、不同土地覆盖水土流失的观测结果如表4。据此完成(3)~(4)题。

(3)相同降雨强度下,泥沙量由小到大依次为:

A.混交林地 坡耕地 荒草地 油松幼林地

B.混交林地 油松幼林地 坡草地 荒草地

C.混交林地 油松有林地 荒草地 坡耕地

D.混交林地 荒草地 油松幼林地 坡耕地

(4)下列判断中,符合该地情况的是:

①自然恢复植被的生态效益优于人工单一树种针叶林 ②开垦坡地可有效改善当地生态 ③森林树种越丰富,生态效益越优 ④退耕还林的生态效益优于退耕还草

A.①④ B.①③ C.②③ D.②④

解题策略:本题组以一组数据表格来考察不同降水强度、不同降水量和不同土地利用类型径流量和泥沙量的比较,借此表达水土流失的影响因素。相同降雨强度下,参考表中降雨强度很强和强两项,泥沙由小到大依次为混交林地、荒草地、油松幼林地、坡耕地。故第(3)题选择D。混交林地相较于油松幼林地,前者是自然状态下复杂的土地利用,后者是人为影响下单一的土地利用,无论是径流量还是含沙量,前者都明显低于后者,说明自然恢复植被的生态效益优于人工单一树种的生态效益。无论降水量大小,降水强度大小,同任意一种土地利用状态进行比较,坡耕地的径流量和泥沙量都最大,说明坡耕地的生态环境最为脆弱,不能轻易破坏,因此坡耕地不能轻易开垦,否则非但不能获得生态效益,反而会引发生态破坏。森林树种的丰富程度,在本题中可以通过混交林、荒草地、油松幼林地进行比较,混交林中森林树种相对丰富,而荒草地和油松幼林的树种相对单一,比较三者的径流量和泥沙量,荒草地和油松幼林明显高于混交林地。说明森林树种越丰富,生态效益越高。森林和草地的生态价值在不同区域里不好进行比较,对于生态环境的治理而言,因地制宜是最基本的原则,在适宜森林的地区,森林的生态价值优于草地,但在适宜草地的地区,草地的生态价值又优于森林。所以,就生态效益而言,退耕还林或退耕还草无法做出确定的比较。故第(4)题选择B。

答案:(1)D (2)B