世界

2013-12-29

诺贝尔经济学奖垂青资本市场

北京时间10月14日,瑞典皇家科学院宣布,将2013年的诺贝尔经济学奖同时授予三位美国经济学家:尤金·法玛、彼得·汉森和罗伯特·席勒,以表彰他们在“资产价格实证分析”方面做出的突出贡献。

评奖委员会认定,三人研究成果是分析股票、证券等金融资产价格走势的标准工具,为职业投资行为提供理论指导。

颁奖词说:“他们的方法已经成为学术研究的标准……如果要预测未来几天或者几个星期的股票和资产价格,是不可能的。但是从长远来看,预测未来三年或者五年,却是可行的。”

获奖者其人

尤金·法玛

现就职于芝加哥大学Booth商学院,其最主要的贡献是提出了“有效市场假说”,并被广泛应用于证券、债券等投资领域。

市场有效性假说的核心观点:股票价格很难在短期内被预测,在有效市场中,股票价格已充分反映了所有可能的信息,投资者不可能存在任何高出正常收益的机会。

彼得·汉森

现就职于芝加哥大学,其最大的贡献在于发现了在经济和金融研究中极为重要的广义矩阵方法,对资产价格的界定有强烈的指导意义。

广义矩阵:一种矩阵估计,不像一般的回归方法那么严格,可以放宽对很多数据的性质要求,从而最终解释资产定价。现在的学者只要分析经济、金融,大多都会用到这种计量经济分析方法。

罗伯特·席勒

现就职于耶鲁大学,著名的标准普尔/凯斯—席勒房价指数的创始者之一,该指数至今是美国房地产市场的主要指标。

代表作《非理性繁荣》:用较为通俗的表述将投资者的投资实践联系得更加紧密,被视为理解市场波动的“圣经”。2005年,他指出美国楼市可能过热,当投资者意识不到资产价格已脱离基本面时,泡沫就产生了。

意见相左的获奖者?

尤金·法玛

新古典主义学派的代表人物。认为市场是万能的,只要信息能够充分披露,投资者都是完全理性的,他们经过慎重考虑选择的投资策略和随机选择的结果是相同的。

罗伯特·席勒

新凯恩斯学派的代表人物。认为市场会失效,投资者的情绪、甚至外在气候等因素都能对投资行为产生影响,政府应该加强监管。

点评:

1.政策制定者要广泛听取各方意见,既不要盲目相信市场的力量,也不能过分强调情绪对市场的干扰。(中国人民大学国家发展与战略研究院教授 聂辉华)

2.对立的观点同获诺奖,表明思想的形成与发展需要对立面。(中欧国际工商学院经济学和金融学教授 许小年)

历届诺奖得主谈中国

2013年得主

罗伯特·席勒

中国的经济发展速度太快了,给房地产定价是很难的,但上海深圳等大城市的房价收入比达到36倍,令人担忧。如果和美国一样泡沫破裂的话,这将会对中国经济产生打击。

2004年得主

芬恩·基德兰德

由于人均GDP较低,即使是每年10%的经济增速对中国来说都不算高,中国应引入更多竞争机制,让市场主体决定经济的发展方向。

2001年得主

约瑟夫·斯蒂格利茨

如果中国顺利实现改革转型,将会成为世界经济版图上重要的一极。中国要非常谨慎,不要沿袭西方的发展模式,结构性改革才是中国跨越中等收入陷阱、挖掘新的增长点的关键。

1996年得主

詹姆斯·莫里斯

中国经济并不会“硬着陆”,未来的工作重点应该是提高居民收入和加大投资。投资重点是基础设施,要避免重复投资、过快投资。

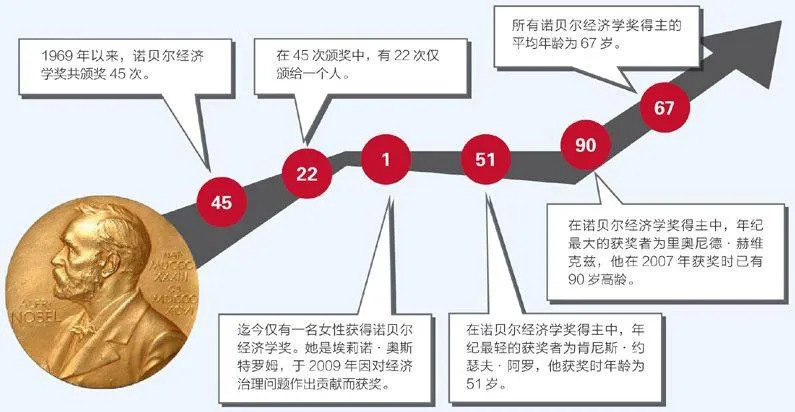

数字看诺奖

1969年以来,诺贝尔经济学奖共颁奖45次。

在45次颁奖中,有22次仅颁给一个人。

所有诺贝尔经济学奖得主的平均年龄为67岁。

迄今仅有一名女性获得诺贝尔经济学奖。她是埃莉诺·奥斯特罗姆,于2009年因对经济治理问题作出贡献而获奖。

在诺贝尔经济学奖得主中,年纪最轻的获奖者为肯尼斯·约瑟夫·阿罗,他获奖时年龄为51岁。

在诺贝尔经济学奖得主中,年纪最大的获奖者为里奥尼德·赫维克兹,他在2007年获奖时已有90岁高龄。(支点杂志2013年11月刊)