毛泽东和他的父老乡亲

2013-12-29丁晓平

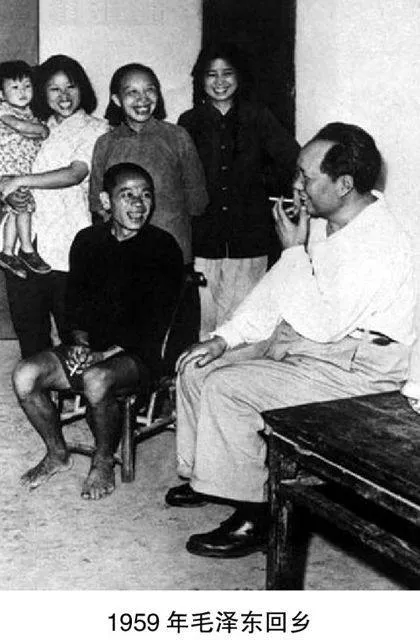

毛泽东是一个重情执礼的人,自1927年离开家乡韶山后,直到1959年才回到家乡走一走看一看。但无论是战争年代还是和平建设时期,无论身处何方身处什么位置,他都深深地眷恋着生他养他的家乡韶山,思念着家乡的父老乡亲。不徇私情的毛泽东,对故乡和亲友的牵挂和关切,与人民群众休戚与共息息相通的密切关系,从另一个角度反映了他艰苦朴素、廉洁自律和全心全意为人民服务的崇高风范。

□从“求人”说起:晒一晒毛泽东的家书

中国社会是一个人情社会。而在这个人情社会中,我们每一个人都身处其中,角色也总是在“求”与“被求”之间转换,真是怎一个“求”字了得。由此可见,“求人”背后出腐败,人情是腐败的温床。因此,反腐倡廉,人人有责。其实,一个“求”的背后,就是“情”字。“求”和“情”两个字分不开。面对亲情、友情、乡情、爱情,人们或感恩情谊或讲究情义或碍于情面,做了“人情”的奴隶,做出了情大于法、人高于法的违法乱纪的事情。如何才能真正地让国人少求人、不求人呢?答案不言自明。咱老百姓每一个人心中都有一杆秤。

也正是基于上述认知,让我们看一看开国领袖毛泽东到底是怎么处理好“求人”与“被人求”的问题的。作为中国共产党的最高领导人,新中国成立初期,毛泽东老家韶山的不少亲戚朋友纷纷写信“求”他,或要求帮助调入北京安排工作,或要求解决求学、入党问题,或要求政府给予特殊照顾和待遇,但他从不利用自己的地位、权力和影响为家乡和亲友谋取特殊的利益和特别的照顾。毛泽东坦诚向家乡的亲友一再声明:“我毛泽东是中国共产党的主席,不是韶山毛家的主席,家乡亲友要勤耕守法,好自为之。”凡会见来北京的亲友,他总要强调他的三条原则:“恋亲,但不为亲徇私;念旧,但不为旧谋利;济亲,但不以公济私。”下面,我们不妨晒一晒毛泽东的家书,从中可清晰地看到毛泽东在“求人”问题上的处理方式、方法和态度。

——1949年11月17日,毛泽东复信大革命时期曾追随自己参加韶山农民运动的张四维:“湖南需才孔急,似以在当地工作为宜。”

——1950年3月14日,毛泽东复信曾于1925年开展农运工作遭军阀赵恒惕通缉时帮自己脱险的郭士逵:“先生处境困难,深为系念。工作问题,仍以就近设法等候机会为宜,不宜远出省外,徒劳往返。”

——1950年4月10日,毛泽东复信族侄毛照秋:“家中困难,应在土地改革后在生产中去陆续解决。”

——1950年5月7日,毛泽东复信远房叔父毛贻华:“工作事尚望就近设法解决,我现在难于为助,尚祈鉴谅。”同日,毛泽东复信毛泽覃元配赵先桂的堂兄赵浦珠:“乡间减租土改事,弟因不悉具体情形,未便直接干与,请与当地人民政府诸同志妥为接洽,期得持平解决。”同日,毛泽东复信表兄文涧泉:“文凯先生宜在湖南就近解决工作问题,不宜远游,弟亦未便直接为他作介,尚乞谅之。”

——1950年5月8日,毛泽东复信远房叔祖父毛春轩:“浪秋、迪秋诸位均宜在家工作,不要来北京,以免浪费时间。”同日,毛泽东再次复信张四维:“不要来北京。北京人浮于事,不好安置。”

——1950年5月12日,毛泽东复信表兄文南松:“运昌兄的工作,不宜由我推荐,宜由他自己在人民中有所表现,取得信任,便有机会参加工作。”同日,毛泽东再次致信毛远翔:“不要来北京。北京人浮于事,不好安置。”

——1950年8月23日,毛泽东复信元配罗氏(毛泽东14岁时由父亲做主定的亲,两人没有在一起生活过)堂兄罗石泉:“在地方上做些有益于人民的工作较为适宜,不必来京。”

——1950年8月29日,毛泽东复信私塾同学郭梓材:“北京人浮于事,吾兄工作问题,还以就当地熟悉吾兄情况的友人筹谋解决,较为适宜。”

——1950年11月22日,毛泽东复信大革命时期曾对其革命活动表示同情的郭耿光:“工作问题,以就近和熟悉先生情况之人筹商解决,较为适宜。”

——1951年12月11日,毛泽东复信堂弟毛泽连和族侄毛远悌:“慰生六婶及泽连均不要来京,也不宜在长沙住得太久,诊病完了即回韶山为好。现在人民政府决定精简节约,强调反对浪费,故不要来京,也不要在长沙住得太久。”

——1952年2月15日,毛泽东复信房兄毛岳乔:“你的生计困难,甚为系念,但我不便有所介绍,仍望在原地自己设法解决。”

——1953年9月8日,毛泽东复信表兄文涧泉:“赵某求学事,我不便介绍,应另想法。”

——1954年3月31日,毛泽东复信少年时代的朋友彭石麟:“我不大愿意为乡里亲友形诸荐牍,间或也有,但极少。”

——1956年12月13日,毛泽东复信族姑毛春秀:“调你儿子做财经工作一事,我不能办,要在当地所属机关自己申请。”

毛泽东是这么说的,也始终是这么做的。毛泽东说:“因为我爱他们,我就希望他们进步,勤耕守法……努力和众人一样,不应有任何特殊。”认真读一读毛泽东的这些家书,不能不让我们十分感慨,也不能不令我们十分崇敬。在来“求人”的亲友面前,没有私心杂念的毛泽东以他的大爱和无私,替代了那种基于血缘和亲情、乡情、友情的“小爱”与“自私”,他把对家乡对亲友的真爱,化作一种对整个国家、全体人民和法律制度的敬畏,慎思慎言慎行慎独,让人民赋予他的所有权力,在人民监督的阳光下运行。

□“人们会说话的”:让权力在人民监督的阳光下运行

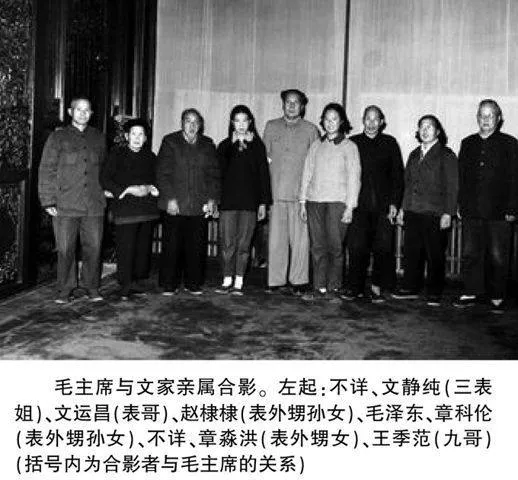

抗日战争时期的1937年11月27日,毛泽东在延安复信表兄文运昌,满怀深情地说:“家境艰难,此非一家一人情况,全国大多数人皆然,惟有合群奋斗,驱除日本帝国主义,才有生路。吾兄想来工作甚好,惟我们这里仅有衣穿饭吃,上自总司令下至火夫,待遇相同。因为我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人私利,故人人平等,并无薪水。如兄家累甚重,宜在外面谋一大小差事俾资接济,故不宜来此。道路甚远,我亦不能寄旅费。在湘开办军校,计划甚善,亦暂难实行,私心虽想助兄,事实难于做到。前由公家寄了二十元旅费给周润芳,因她系泽覃死难烈士(泽覃前年被杀于江西)之妻,故公家出此,亦非我私人的原故,敬祈谅之。我为全社会出一些力,是把我十分敬爱的外家及我家乡一切穷苦人包括在内的,我十分眷念我外家诸兄弟子侄,及一切穷苦同乡,但我只能用这种方法帮助你们,大概你们也是已经了解了的。虽然如此,但我想和兄及诸表兄弟子侄们常通书信,我得你们片纸只字都是欢喜的。”

毛泽东的表兄文运昌,是他青少年时期交往最为密切的朋友,情同手足。当年,也正是经过文运昌的介绍和帮助,才使父亲同意他进入湘乡东山高等小学堂读书;也正是文运昌送给他康有为改革运动的书和梁启超编的《新民丛报》,令他大开眼界。新中国成立后,文运昌要毛泽东出面为他介绍工作,毛泽东在写给另一位表兄文南松的信中明确地说:“运昌兄的工作,不宜由我推荐,宜由他自己在人民中有所表现,取得信任,便有机会参加工作。”后来,文运昌经过自己的努力,担任了湖南省文史研究馆馆员。

还有一次,文运昌致信毛泽东,要求毛泽东为外婆家的15位亲戚解决求职、求学的问题。毛泽东的童年大部分时间都是在外公外婆家度过的,他得到了舅舅、舅母们无微不至的关怀和照顾,也与表兄弟和表姊妹结下了深厚的感情。新中国成立后,他曾多次邀请外婆家的这些亲戚到北京相会,互诉手足情谊。而对生活有困难的亲友,毛泽东总是用自己的稿费给予经济上的帮助,从不搞特殊,从不给国家和地方政府找麻烦添负担。但在老家的亲戚朋友们看来,情同手足的表弟毛泽东当上了中央人民政府的主席,就像封建社会的“皇帝”一样,一言九鼎,一句话就可以解决亲戚们的工作、学习问题。而文运昌这封信中提到的15个人,年龄在12岁到18岁之间,都有一定的文化,身体健康,并没有提出要官要权的非分之想,只是想离开家乡外出工作、学习,谋得一条生路,现在看来也不算太过分的要求。但当表兄的这封“求人”信送到毛泽东手里时,他只是在信的页眉上批示了一行字:“许多人介绍工作,不能办,人们会说话的。”

——“人们会说话的。”这简简单单的6个字,体现的却是人民领袖对人民话语权的敬畏与尊重。

得人心者,得天下。毛泽东为什么如此在乎“人们会说话的”?首先是因为他在乎作为一名中国共产党人的信仰和投身中国革命的理想;其次是因为他在乎作为执政党的领袖,他要兑现自己对民族、国家和人民的承诺。权,要为民所用;利,要为民所谋。毛泽东对待手中的权力十分小心谨慎,时时刻刻想到人民的心声,不仅对自己的生活严格要求,就是对身边的工作人员、家乡的亲朋好友也不例外。

1950年5月27日,毛泽东亲笔致信湘乡县人民政府县长刘亚南,说:“兹有湘乡四都凤音乡大平坳文氏兄弟来信,附上请你看一下。他们对当地区政府的工作有些不满意的话,未知实际情形究竟如何。假如可能的话,请你派一个同志去调查一下,以其结果告我。文氏兄弟都是贫农,信上则替地富说话,是何原因,亦请查明告我。至于文家(我的舅家)生活困难要求救济一节,只能从减租和土改中照一般农民那样去解决,不能给以特殊救济,以免引起一般人民不满。”

1954年4月29日,毛泽东致信湘乡县石城乡党支部和乡政府,明确表示了他对文家的态度。他在信中说:“我的亲戚唐家圫文家,过去几年常有人来北京看我。回去之后,有些人骄傲起来,不大服政府管,这是不对的。文家任何人,都要同乡里众人一样,服从党与政府的领导,勤耕守法,不应特殊。请你们不要因为文家是我的亲戚,觉得不好放手管理。我的态度是:第一,因为他们是劳动人民,又是我的亲戚,我是爱他们的。第二,因为我爱他们,我就希望他们进步,勤耕守法,参加互助合作组织,完全和众人一样,不能有任何特殊。如有落后行为,应受批评,不应因为他们是我的亲戚就不批评他们的缺点错误……我相信,只要我和你们都采取正确的态度,只要他们不固执成见,他们的缺点错误是可以改正,并会进步的。”

毛泽东不仅把自己的亲戚朋友与家乡的群众同等对待,一视同仁,而且还把故乡韶山与全国各地同等看待。为了中国的革命事业,韶山人民做出了很多牺牲,作出了很大贡献,包括毛泽东的妻子杨开慧、弟弟毛泽民和毛泽覃、妹妹毛泽建及侄子毛楚雄在内,有近150人献出了宝贵生命。新中国成立后,韶山的一些烈士亲属致信毛泽东,要求对其生活给予照顾。毛泽东对家乡革命烈士为革命所做的牺牲深表怀念和敬意,在1950年5月回信中称赞他们为国牺牲“极为光荣”,深表“极为痛惜”;但他在信中又指出:“烈属的照顾是全国范围的事,全国有好几百万户烈属,都要照顾,自未便单独地特殊照顾少数地方。”1950年9月20日,毛泽东致信时任中共湖南省委书记黄克诚、省人民政府主席王首道和中共中央中南局第三书记邓子恢,说:“据说长沙地委和湘潭县委现正在进行在我的家乡为我建筑一所房屋,并修一条公路通我的家乡。如果属实,请令他们立即停止,一概不要修建,以免在人民中引起不良影响。是为至要。”

一贯重视调查研究工作的毛泽东,十分关心家乡的建设和发展,但从来不直接干预家乡地方的党组织和政府的工作。1953年10月4日,他在给韶山地区老党员、族叔毛月秋的信中,郑重地嘱咐他上北京前,“到韶山、石城两处乡政府及当地的两个区政府及党的负责同志处,和他们商量,如果他们同意的话,请他们将两乡两区的情况及迫切需要解决的困难问题,写成书面材料”带来,“作为参考之用”,并特别说明他“不是为了直接解决乡间问题”。同年10月6日,他在给李漱清的信中更明确地说:“承告乡情,甚感。地方事,我只愿收集材料以供参考,不愿也不应当直接处理一般地方性的问题,使地方党政不好办事。”由此可见毛泽东求真务实的工作作风以及对地方党组织和政府工作的信任尊重。

——“人们会说话的。”毛泽东深知“打江山容易坐江山难”,深知“水能载舟,亦能覆舟”。法治时代靠法律约束人们的行为,但总有人盯着法律的空子谋自己的私利。在毛泽东的乡情世界里,他始终在公权与私利、亲友利益与人民利益的问题上保持着清醒的头脑——“恋亲,但不为亲徇私;念旧,但不为旧谋利;济亲,但不以公济私。”领袖风范就是一面镜子,值得中国共产党人照一照。

——“人们会说话的。”毛泽东一句朴实的批语,不仅赢得了家乡亲友的理解,也给今天的执政者们许多启示——要敬畏人民的心声,谨慎使用人民赋予的权力,牢记人民的利益高于一切。否则,人民会说话的!

□贺凤生当着毛泽东的面批评“三面红旗”,毛说:“对不起农民兄弟,请你代表我向他们道个歉。”

贺凤生的父亲贺晓秋,湖南韶山市韶山乡韶光村人,毛泽东远房姑姑贺毛氏之子,是毛泽东的表弟,两人自幼在一起长大,在同一个私塾读过书,交谊颇深。1925年和1927年,毛泽东两次回韶山开展农民运动时,贺晓秋始终积极参与。1925年8月反动派来韶山抓毛泽东时,是贺晓秋冒着生命危险送毛泽东走出韶山的。大革命失败后,白色恐怖笼罩韶山,贺晓秋带着妻子儿女举家迁居华容,流落他乡,艰苦度日。

全国解放后,贺晓秋以满腔的热情投入到新中国的建设中。1949年12月22日,他给毛泽东写了一封信。因为毛泽东正在苏联访问,所以迟至1950年4月19日写了这封回信:“感谢你的好意。所说各项工作缺点,应当改正。”

收到毛泽东的回信,贺晓秋极为兴奋,他为毛泽东没有忘记他这个表弟而感到幸福。此后他按照毛泽东的嘱咐,将农村实情“随时”致信毛泽东。而从贺晓秋的来信中,毛泽东也掌握了不少农村的真实情况,并对贺晓秋家庭生活的困难表示同情。尤其是当他听说贺晓秋的儿子贺凤生患有严重的骨髓炎时,立即委托中共中央办公厅秘书室给贺晓秋汇去300万元人民币(旧币)。此后不久,毛泽东又寄去100万元(旧币)给贺晓秋,帮助表弟渡过难关。

1960年,贺晓秋在岳阳病逝。临终前,他嘱咐儿子贺凤生一定要把乡下“大跃进”的真实情况告诉毛泽东。性格耿直、敢于说真话的贺凤生,牢记父亲的嘱托,先后两次进京,都得到毛泽东的接见。

第一次是在1960年11月,贺凤生拿着毛泽东1950年写给父亲贺晓秋的信,来到中南海。就是凭着这封信,他真的走进了中国首脑机关的大门新华门,见到了毛泽东。这个时候,贺凤生担任生产队长,对盛行的浮夸风、共产风极为不满。到达北g28n8J9pfPRpToJMYILkE7afJ+T4DPkaZDhgZKoeCNE=京的时候,毛泽东刚从杭州回来。

在中南海,毛泽东笑着说:“我昨天才从杭州回来,听秘书说有这么一位亲戚要见我,我就告诉办公厅,请你今晚来谈谈,接来的客人嘛,岂有不见之礼?何况你贺凤生还有五十根头发跟我姓毛呢,你也是毛家的根蒂哟。”毛泽东的一席话把大家都逗乐了。

谈话间,毛泽东还特地问到了贺晓秋的情况。贺凤生告诉毛泽东,父亲已经在今年十月初八去世了。

“应该给我拍个电报嘛,起码我可以发个唁电或送个花圈。你父亲是我的救命恩人呢,没有他们这些人舍身相救,毛泽东早就不在世了。”毛泽东半是忧伤半是埋怨地说。

“寄给你治病的钱收到了吗?”毛泽东问。

“收到了。一次300万元,一次100万元。那些钱是您私人的还是公家的?”不知怎么的,贺凤生突然问出这句话来。

“当然是我自己的喽!”毛泽东说,“我不需要更多钱,有工资有稿费,又不需要存钱,更何况你们有困难应该支持,共产党人总不能忘恩负义吧!”

贺凤生是个急性子,憋了一肚子话放在心里总是憋不住,于是就大胆地冲着毛泽东说道:“主席,您晓得乡里现在的情况吗?晓得下面刮‘五风’吗?晓得现在有些干部作风多坏吗?您想不想听听这方面的情况?”

毛泽东怔了一下,随即笑着说道:“好哇,我正需要听听这方面的情况。”

于是,贺凤生就把乡村的公共食堂、农村饥荒、干部虚报浮夸等等问题一一向毛泽东作了汇报。客厅里只有毛泽东和贺凤生两个人。贺凤生掏出一大沓子“大跃进”集体食堂的油印餐票递给毛泽东,说:“主席,我想请你到我们那里去吃几餐钵子饭,吃食堂饿死人啦!食堂不散我不回去了。”

“好一个开头炮。”毛泽东诙谐地说,“讲下去,讲下去,我讲过,不管什么意见都可以提,骂娘也可以讲给我听。”

“你怕没有骂娘?下面真有人骂娘呢。”贺凤生滔滔不绝地说了起来,“解放以后,共产党派来了土改工作队,贫下中农分到田地,自己当家做主了,肃反运动、互助组、初级社、合作化、高级社,一年都有一个新名堂,农民劲头可大呢,干部情绪高,人民群众生活好比芝麻开花节节高,都说感谢共产党、毛主席。”

“不要唱什么赞歌了。”毛泽东笑着说。

“才不呢!但是,‘总路线’‘大跃进’‘人民公社’三面红旗提出后,情况就变了。‘五风’刮得不像话呢。”

“十二级台风?”毛泽东幽默地说。

“比台风还台风。”贺凤生一边说,一边给毛泽东举例子,“大跃进来了,要搞公社化,好不容易一家一户有了房子,一夜之间,全部都要拆了去居民点,土砖墙要捣碎了沤肥料,弄得到处鸡飞狗跳墙,哭爹的哭爹,骂娘的骂娘。一百户两百户连在一起,越大越是集体化,如果老天爷一把火,从东到西几百间茅棚全会烧成灰。小铁锅砸了炼钢铁,小灶拆了积土肥,筷子碗碟全部归公,只允许一个中队开一个食堂,大锅饭、钵子饭、双蒸饭,还没得饱饭吃,餐餐萝卜菜红烧,没得几个油花花,吃得男人大肚子水肿,路也走不动,女人没崽生,瘦得风都吹得起。饥荒起盗心。总不能睁着眼睛等死,一些人只好跑到集体田地扯萝卜菜吃。要是被值夜班的民兵抓到,一根麻绳子吊起来就是半夜。”

“你这个生产队长呢?”毛泽东问道。

“生产队长还不也是个普通社员,如今只有司务长、伙头军不饿肚子,有饱饭吃我就不来找您了,反正食堂不解散我就住在这里不回去!”贺凤生好像是忘了在向国家主席汇报,越说越激动,“华容县那么多的人去围垦钱粮湖,几十万亩芦洲,要改成良田,想一口吃成胖子。四周要担几十米宽的大堤,横直要开十几米宽的排洪沟,说是为华容人民创造财富挖金山,做法就不那么得人心。不论晴天下雨、白天黑夜、刮风下雪都要干,口号就叫‘大雨当小雨,小雨当无雨,落雪当晴天,冰冻当好天’。俗话说,吃不得半斗米就莫来担堤。可这里偏偏是担堤的没得饱饭吃,一餐不到半斤米,还要先完成任务。一个劳动力,一天的任务是十几方土,滑头点儿的完得成,老实人只着急,饿着肚子也要干。芦苇搭的工棚里又脏又潮湿,下雨漏雨,下雪漏雪,刮风进风。干部作风坏,冰天雪地时也要打赤膊干活才叫鼓了干劲,你说缺德不缺德?”

毛泽东越听越觉得沉重。

贺凤生继续说:“现在的干部都兴放卫星,实际上是浮夸卫星。为了迎接上级的检查,把好几块田里的稻谷移栽到一块田里,硬说是亩产达到几千斤,是‘大跃进’带来了大丰收,鬼都笑落牙齿。做假事说假话的是那些人,做官受表扬的也是那些人,吃好喝好的还是那些人。干部当老爷,严重脱离群众,老百姓饿得要死,只能在背后冲天骂娘。”

贺凤生不禁问道:“主席,您不是说党和人民是血肉关系吗?现在皮是皮,肉是肉,是中央要这么搞,还是下面一些干部在腰河里发水?”

毛泽东沉重地答道:“不是腰河里发水。当时把形势估计高了些,责任在中央。从高级社到人民公社只有一年多时间全国就化开了,步子是快了些。有些真正具备条件,而有些只是为了跟风跑。下面有些情况,中央也不一定都清楚。”

交谈中,贺凤生还谈到了祖坟的问题。他说:“我们那里不少地方把人家的祖坟都平了,说是为大跃进改造屯粮田,也不事先告诉农民,有些坟挖了之后尸骨乱丢,太不讲人道了。我娘的坟就被人挖开了,到现在也找不到尸骨。”

“这还了得!”毛泽东听了非常气愤,“共产党也讲人道嘛,也是爹娘养的嘛。这个问题一定要处理好。”

对于贺凤生直来直去的汇报,毛泽东非常满意,说:“感谢你为中央提供了最有价值的情况,那是少奇、恩来和我都捞不到的真实情况呀!”接着,毛泽东又语重心长地说:“你是一个生产队长,大小也是一个带长字号的人物。生产队长也要管几百人穿衣吃饭、生老病死,不容易呢,担子不轻呀。不管是部长、县长,还是生产队长,都要首先想到为人民服务。共产党员要真正不忘吃苦在前、享受在后,不管什么长,首先要像家庭那样带好一个班。”说着,毛泽东还亲切地关心贺凤生的身体,“你年轻时受了伤,身体发育不好,干基层工作吃得消吗?”

“农民过得,我也过得。”贺凤生说。

谈话结束时,毛泽东极为赞赏地说:“那我给你个权利:有困难可以随时找我。你说的句句都是真话,只可惜像你贺凤生这样的干部太少了。中央领导下去,下面尽讲好听的,带你看好看的,很难了解真实情况。么子道理?就怕拐了场掉乌纱帽!农村有句俗话,叫‘三十吃年饭,尽拣好的搬’,不像你贺凤生无所求也就无所想,要提倡各级干部都讲真话。”

“那么,食堂散不散呢?”

“食堂是肯定要散的。我的意见还是大锅改小锅,大碗改小碗。要让农民吃饱饭,不能风一阵、雨一阵。任何一级干部都不准搞假家伙。”毛泽东难过地说,“你们华容县那个钱粮湖围垦,也有可能是个好工程,但下雪吃冰,落雨淋雨,使农民兄弟受苦就不太好了,对不起农民兄弟,请你代表我向他们道个歉。”

当着毛泽东的面大胆、直率、激烈地批评“三面红旗”错误的人,除了贺凤生,或许没有第二人。毛泽东也是一个善于听真话的人,贺凤生的一席谈,令毛泽东震惊。于是,毛泽东发出了“大兴调查研究”之风的号召。他自己也派出3个工作组分赴浙江、湖南、广东等省调查实情。结果是,形成了调整国民经济的“八字方针”,并最终接受了胡乔木带领的湖南调查组的建议,解散了公共食堂。

毛泽东与贺凤生的这次谈话,谈得十分投机。他还在中南海家中请贺凤生一起共进晚餐。毛泽东为了表示自己的心意,送给贺凤生不少礼品:大中华烟一盒、上海牌手表一块、上海产羊毛围巾一条、东北狐皮帽子一顶、大号金星金笔一支、带有毛泽东和朱德头像的笔记本一本,以及25斤粮票和50元人民币。毛泽东还告诉贺凤生:“你先回去好好回忆一下,下次专门找个时间听你谈一次,越具体越好,要真实情况,不要掺水,是一说一,是二说二,骂娘也告诉我,只有贺晓秋的儿子才有这么好的礼物给我。”

毛泽东很高兴,还对身旁的工作人员说:“交给你一个任务,安排好贺凤生参观北京,调动他的积极性,好给我提意见。”

1966年“文化大革命”开始不久,贺凤生再次赴北京看望毛泽东。10月7日,风尘仆仆的贺凤生与毛泽东一见面就问道:“主席,听说‘文化大革命’的烈火是您亲自点燃的?”

“怎么啦?”毛泽东惊奇地问。

“下面又在骂娘呢,过去是土豪劣绅戴高帽子,如今我这个叫花子出身的贫雇农也搞了顶高帽子戴在脑壳上了。”贺凤生话还没落音,端起茶杯一仰脖子喝了个精光。

“你贺凤生还是那样可爱。”毛泽东笑了。

“如今硬是乱搭套,县委书记看芦苇,吊儿郎当的当司令,把您毛主席做菩萨敬,你晓得不?”贺凤生气鼓鼓地说,“怎么大小带个长字的都成了走资派呢?凡是走资派都有戴高帽子的任务,就得站到台上接受批斗,高帽子也是按大小带长字号来分。我这个生产队长是华容最小的走资派,用那只洋铁皮子的喇叭筒糊上白纸就成了现成的高帽子,我不肯,造反派可没客气好讲,白白打了我一顿。”

“那你们的县委书记呢?”

“县委书记当然是‘特殊待遇’喽,一顶几十斤重的大铁磬,就戴到了华容最大的走资派的头上,脑壳磨破了皮,头上鲜血和冷汗直冒,造反派还哈哈大笑!”说到这里,贺凤生气得不禁握起了拳头。

“你没夸大吧?”毛泽东半信半疑地问。

“还怕我说假话!当官的挨整,不当官的也跑不脱呢!隆庆大队有个老实巴交的农民,是个贫下中农的根子,前些年,他有吃有穿,有了老婆孩子小家庭,他逢人就说是托您的福。不知哪里兴个规矩,家家要贴毛主席像,他跑到街上买了一张好大的像贴在堂屋当中,哪晓得被大风刮破了,于是,成了阶级斗争的新动向,说是现行反革命分子,红卫兵从那个社员床上拉下凉席,卷起来做个好高的高帽子,一根麻绳捆起来游村。家家户户做‘宝书台’,供上《毛泽东选集》,五保户、瞎子家里也要供‘宝书’,人人都要活学活用。我是程咬金明人不做暗事,一没做‘宝书台’,二没买石膏像。‘宝书’倒发了一套,没看过几回,好多字认不出来。这个‘为人民服务’的语录牌我倒很喜欢,一直戴在身上。”贺凤生恨不得把自己知道的事情全给毛泽东抖搂出来。

听了贺凤生的汇报,毛泽东告诉贺凤生:“文化大革命是中央会议通过的,原来只是想冲一下少数干部的官气,想不到影响这么大,中央是要采取措施的。任何政党、任何个人,都可能在工作中犯错误,中央也一样,也可能犯错误,党犯了错误也应该纠正。你们那里动不动戴高帽子肯定是不妥的。”

与性格直爽敢于说真话的贺凤生聊天,毛泽东是非常喜欢的,也是极为欣赏的。他曾感慨地说贺凤生报告的“这些情况是十分重要的,哪怕是我和周总理下去,不碰上贺凤生,怕也没人敢提供这么真实的情况了”。

由此可见,毛泽东之所以喜欢贺凤生,是因为贺凤生在他面前说真话,不说假话。而更重要的是,毛泽东愿意听真话。○

(此稿仅供《党史文苑》专栏纸媒刊用,任何媒介不得以任何形式摘选或转载)

责任编辑 张荣辉