笔墨开天地,诗书动京华

2013-12-29王进玉

海外文摘 2013年1期

翻阅历史,我们不难发现,举凡真正的宗师大家,无不有着非常全面的修为和多方面的造诣,尤其是书画大家,更是如此。它需要天生的禀赋,需要宽博的学养,需要深邃的思悟,需要真切的性情,需要勤奋的笔墨,同时也需要各艺术门类之间的互通互鉴、互惠互泽,特别是“诗书画印”四艺,自古以来,均倍受文人墨客之重视,倘若偏废其一,似乎都称不上是真正的雅士。

笔若惊鸿神自醒,韵流百法不拘绳。

朗心独见诗书画,入海千川一脉承。

这是刘迅甫《泠泉阁有悟》中的诗句,可见他是深谙此理的。他不仅雕琢诗文,还研习书画,力工篆刻,且均取得了不凡的成就。纵观他的诗文,或清新雅致,或妙趣横生,或朴实无华,或端庄凝重,发于心而达于情,起于言而会于意;他的书作,章法变化无穷,结体欹正莫测,点画错综复杂,笔力雄健浑厚,线条枯实互应;他的国画,构图饱满,意境悠远,行笔纵姿,点染随意,不拘绳墨,师法自然;他的篆刻,直逼秦汉,古拙大气,开张磅礴,酣畅淋漓。可以这么说,刘迅甫是我所结识的中青年书画家中技艺极为全面扎实、涵养极为丰厚广博、品格极为高尚自觉的一位,也是极受关注与极具发展前景的一位。笔者认为,在当今社会,他算得上是真正的文人墨客,而绝非那些附庸风雅、花拳绣腿之辈。

刘迅甫擅长诗词,甚爱绝句。出版有《刘迅甫绝句三百首》《屋檐雨》《三月雪》《八咏堂吟草》等。此外,他的长篇纪实诗报告《农民工之歌》被刊登在2011年第九期《中国作家》杂志,并由国家权威机构为其在北京人民大会堂举办了专场朗诵会和作品研讨会,开启了中国农民工文化深度探索、研究与传播的先河。

镇日穿云搏雨风,直教楼宇接苍穹。

雁过不敢高声语,天上农民正做工。

这是刘迅甫歌颂农民工组诗中的一首,诗的题目为《生活在脚手架上的农民》。读后不禁令我慨慕万千,同时赞许此诗的表现手法,句句相承,环环相扣,真挚而感人,语浅而情深,是当代绝句的精品之作,与唐代诗dYX90/xUFyyl9OcaeA1rNa2aSLWGnpy1S9sKVi/3BOQ=人李白的“危楼高百尺,手可摘星辰。 不敢高声语,恐惊天上人”竟有着异曲同工之妙。

品读刘迅甫的诸多诗篇,带给我们的总是感动、惊喜、温馨与浪漫,犹如冬日围炉夜话,夏日松林听风,春日静沐暖阳,秋日水中望月。他的诗词,不是矫揉造作、无病呻吟的产物,而是发自内心深处的那份真情实感,是缘于对人生百态、造化万物的自然流露。他的诗词,格律十分工整,遣词炼句更是恰到妙处,且体裁丰富,或叙事,或抒情,或言志,或寓理。其技法娴熟多变,时而直抒胸臆,时而寄情于景,时而情景交融,时而借物喻人,在对比中表达情感,在衬托中凸显主题,在渲染中升华思想。在他的诗词作品里,我们经常邂逅美景、美颜、美事,我们经常怀念乡音、乡情、乡韵,我们经常流连如梦江山、风花雪月、琴棋诗酒......

是的,刘迅甫是一位真诗人,真生活的诗人,真性情的诗人,真才学的诗人。可不,在老家过个中秋,便有了《中秋村居》:

高寒月影藏冰魄,阅尽人间一半秋。

放眼乾坤无碍物,村居小隐胜于游。

神游物外,旷朗无尘,非大手笔,岂可得乎?陪母亲大人游玩,便有了《与娘荡秋千》:

霜飞两鬓已成翁,娘荡秋千儿攥绳。

犹记嗔娇怀抱里,天真依旧是顽童。

河南省人民检察院原检察长、中华诗词学会荣誉常务理事、河南诗词学会会长李学斌评价说:“诗人在天命之年攥绳与娘荡秋千, 真爱、真情、真孝洋溢诗中,‘二十四孝’卷后又一孝也。”此诗已被世界教科组织收入《世界教科全书》。秋日写幅书法作品,便有了《潇洒精神》:

人生常笑对清秋,潇洒精神八咏楼。

泼墨尽彰山海气,挥毫一扫古今愁。

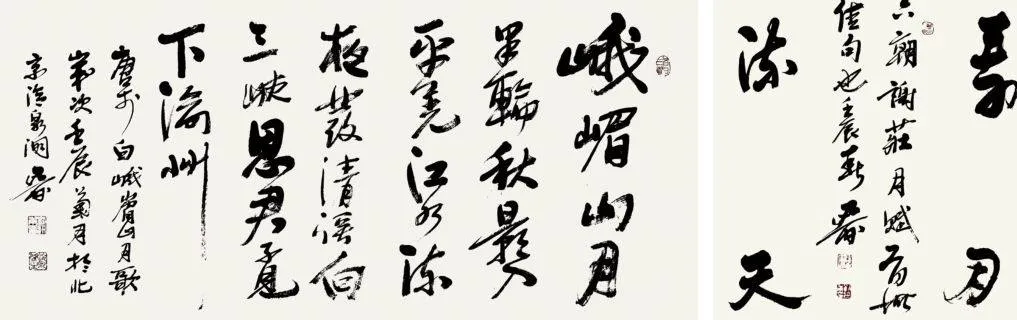

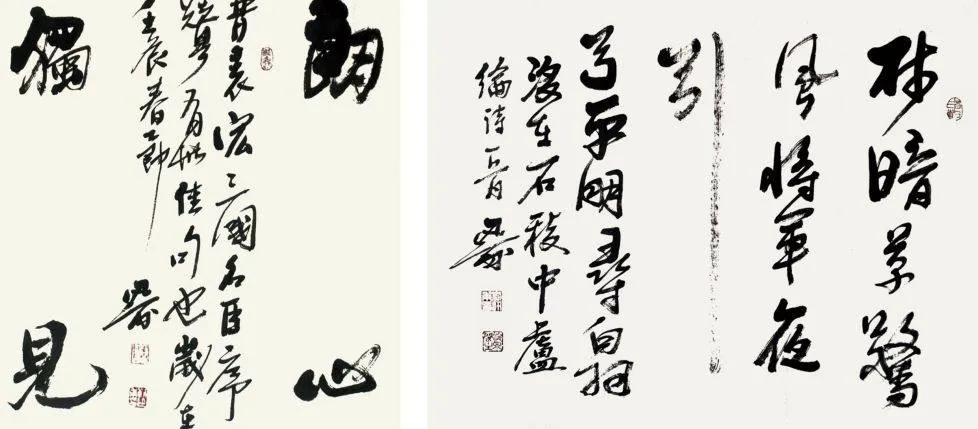

好个“泼墨尽彰山海气,挥毫一扫古今愁”!细观刘迅甫的书法,始终洋溢着这么一股洒脱雄浑之风,率真盎然之意,始终给人以荡气回肠、汹涌澎拜之感。他的书法能够深入地走进传统,又能够轻松地从传统里走出,而且走得如此稳健和成功。他不同于当今众多书法家,因为他从不玩弄形式,更不追逐流行,但他却有着属于自己的“形式”和“流行”,却有着属于自己的坚守与主张。他的坚守便是对经典法帖的深入解读,他的主张便是对古人佳作的彻底剖析,并实实在在地融进自己的理解与感悟,融进这个时代的新面貌与最强音。

刘迅甫的书法,取法豫人王铎。众所周知,王铎乃一代书法大家,其书法用笔,出规入矩,张弛有度,力道千钧,劲健洒脱,使转自如。而刘迅甫经过数十余年的研习,不仅掌握了王铎之如何用笔用墨、如何布局谋篇,且能够侧其之外,逐渐形成自己的艺术风格:苍茫老辣,意在笔先,顾盼生姿,布势连绵,常于跌宕中见静穆,于平稳中显跳跃,于通畅中藏古拙,于生涩中孕流畅。他的书法作品,虚实相生,意态灵动,肥瘦合宜,感之如若苍龙,听之如若天籁,观之如若美人。

康有为在《广艺舟双楫》中,曾对魏碑提出十条评论标准,即所谓的“十美”:

一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,

三曰笔法跳跃,四曰点画峻厚,

五曰意态奇异,六曰精神飞动,

七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,

九曰结构天成,十曰血肉丰美。

我想,倘使以此为准绳来评价书法,刘迅甫的作品无疑是过了关的,是谓之大美的。他懂得点曳裁成,懂得化繁就简,懂得收放有度,懂得工拙相映。他的书法虽属于帖学一派,却不乏碑的厚重和浑朴,因此灵动处亦透露着浓浓的古穆气与金石味。

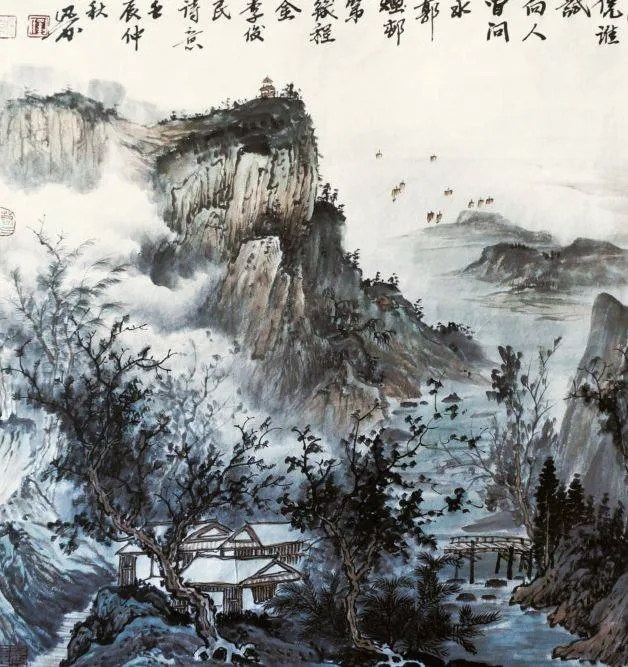

有人说一件好的书法,犹如一幅好画。不错,其实一幅好画,亦如一件好的书法。刘迅甫的书画便是个有力的佐证。亲近其作品,呼吸到的是淋漓的墨香,触摸到的是秀丽的图景,享受到的是曼妙的意象。他善于捕捉生活中的趣味镜头来丰富和生动画面,善于集多种艺术语言来传播和表达情感。与其说他的画作是他吟唱的歌,不如说是他心底流动的诗,是他笔下挥洒的字,只不过变换一下表现形式罢了。

刘迅甫作画,不论是山水和花鸟,从不拘泥于物体外表的相似,多重视自我性情的抒发,尤为讲究空白的布置,讲究物体的气韵,以及笔墨的神采。他强调骨法用笔,却不强调环境对于物体的光色变化所产生的影响,对焦点透视也并不甚赞同。因此它的作品是真正的中国画,是“表现的艺术”,而非西洋画那样是“再现的艺术”。所以,他的作品总是很耐看、很耐读、很耐品,有诗意、有文采、有韵味。

此外,每完成一幅作品,刘迅甫总会拿出许多自己篆刻的印章,然后从中挑选所需要的几枚,细心研酌,钤之如国手弈棋,抉阳抑阴,随性适分,使作品锦上添花,珠联璧合。刘迅甫的篆刻,看似平平无奇,却殊不易貌,虽宗法秦汉,但全无今人故作字画残损、印面斑烂之漏风,其用刀多光洁挺拔,印面多完美无缺,然古厚之气扑面而来。他认为,篆刻的高古厚重并非是有意使得印面剥蚀、字无完肤来达到,而要依靠爽健自然的刀法,任何去追求假高古的做法都是应该摒弃的。

在刘迅甫的篆刻作品里,我们很容易捕捉到刚与柔、虚与实、工与拙的对立之美,很容易感受到大与小、轻与重、繁与简的交错之美,很容易体悟到形与神、意与韵、情与理的统一之美。 而这样的美,与其诗人、书画家的身份有着相当密切的关系,与其才情、学识和品德有着割舍不断的牵连。

笔墨开天地,诗书动京华。如今在北京早已站稳脚跟且声名传扬的刘迅甫定将会拥有更大的一番作为,以及更辉煌的一片天地。让我们拭目以待!

注:王进玉,系作家、书法家、书画评论家

简 历

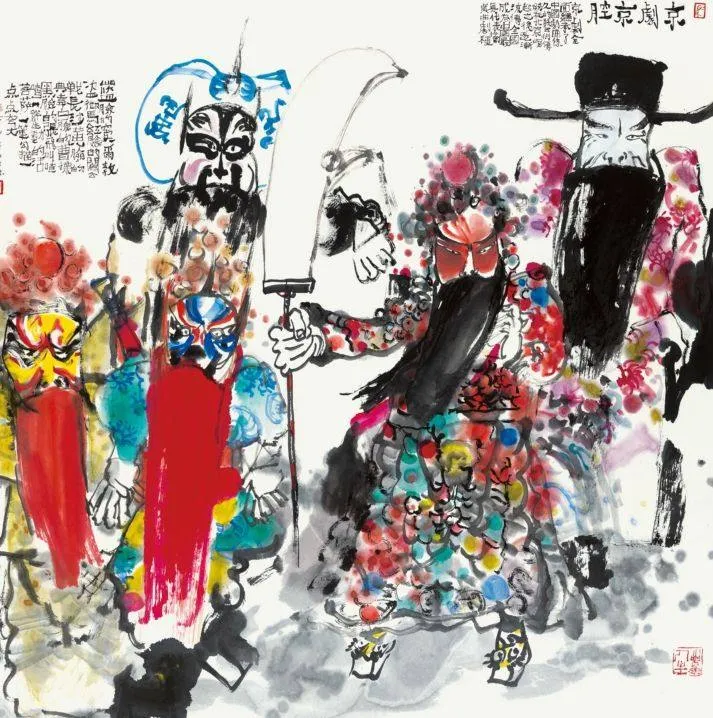

马书林 中国美术馆副馆长、教授、中国美术家协会理事、中国画艺委会副主任、文化部高级职称评委、第十届、第十一届全国美展评委、重大历史题材美术创作工程艺委会委员、中华文明历史题材美术创作工程艺委会委员、北京文史馆馆员、中国国家画院特聘研究员、享受国务院政府特殊津贴。

1956年生于沈阳。1982年毕业于鲁迅美术学院。1998年任鲁迅美术学院副院长兼附中校长、辽宁美术家协会副主席,2004年任中国美术馆副馆长。中国画作品多次参加国内外重要美术展览并获奖,作品被中国美术馆、国家博物馆、人民大会堂、国家大剧院等机构收藏。出版画集《笔墨本无界-马书林画集》、《书林画戏》、《中国画名家经典—马书林》,摄影集《西藏游踪》等。

刘迅甫简介

刘迅甫,字甘雨,河南沈邱人,现为中国书法家协会会员、中国诗歌学会会员、中华诗词学会理事、中国艺术家协会理事、中国书画艺术院副院长、北京东方中国诗书画院院长。

著有《屋檐雨》《三月雪》《八咏堂吟草》《刘迅甫绝句三百首》《农民工之歌》等。曾荣获“中国第五届大众文学百花奖”、“中国跨世纪人才”称号。

《人民日报》《光明日报》《中国日报》《文艺报》、中央电视台、北京电视台等媒体曾给予专题报