发现北京银矿

2013-12-29洪玮

一开始,苏文所做的事情,让他身边的中国朋友觉得莫名其妙。

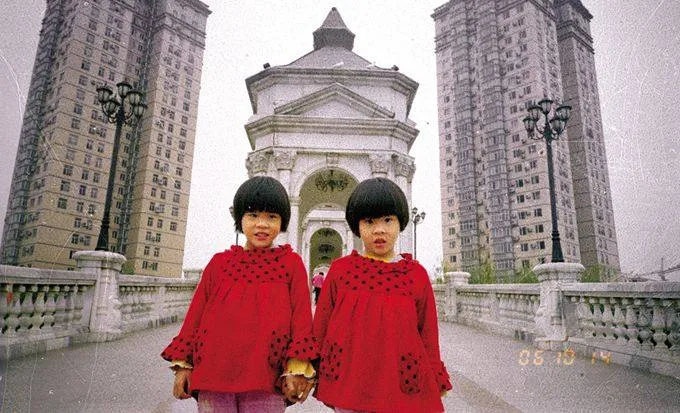

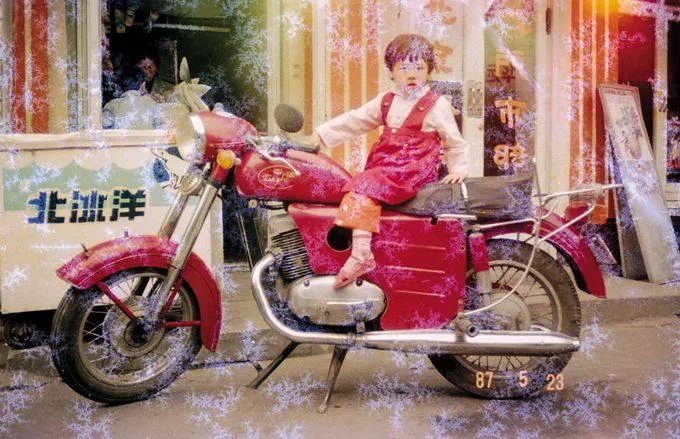

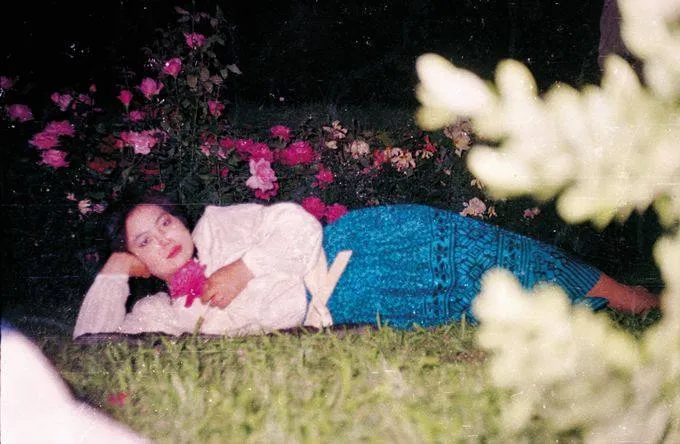

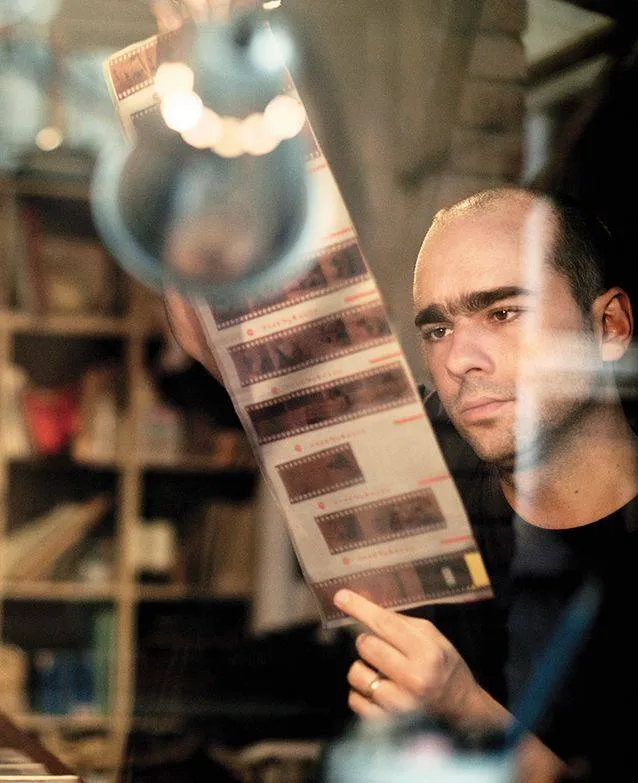

四年来,苏文经常要去北京郊外的一个垃圾回收厂待上一阵,寻找他要收藏的底片。这些被丢弃的彩色胶片里呈现的,在许多人眼里就是普通的北京家庭照片,很多还有点发霉;在底片回收者小马眼里,它们是要浸入酸性液体、提炼出银盐换取报酬的废品;但在苏文眼里,它们却是中国某些历史片段质朴的叙述者。他在这些底片中发现了自己的“银矿”。

展览空间有限,苏文不想让观者淹没在海量的照片里。在2013连州国际摄影节展厅里的《北京银矿》,是苏文从搜集的50万张底片中整理编辑、数字化后精挑细选出的几个系列。

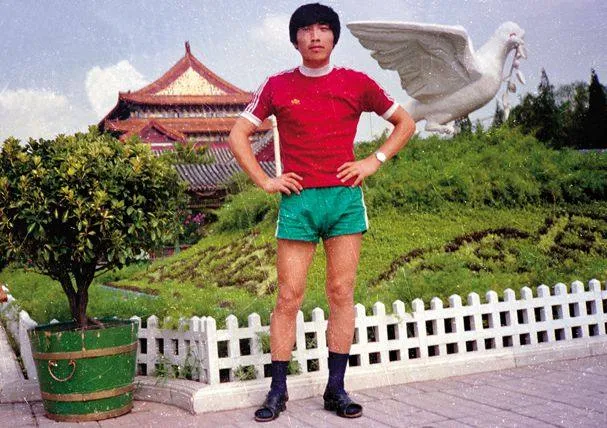

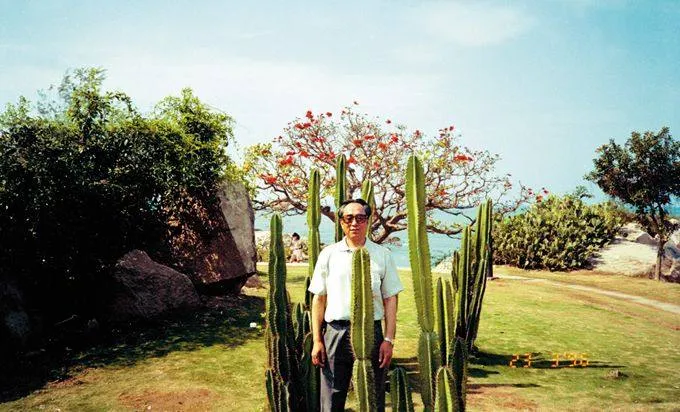

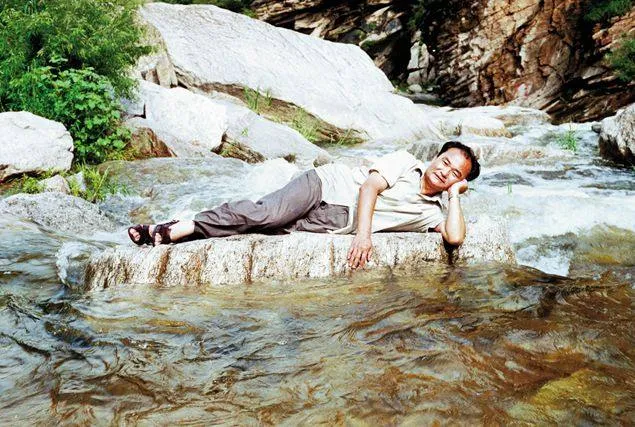

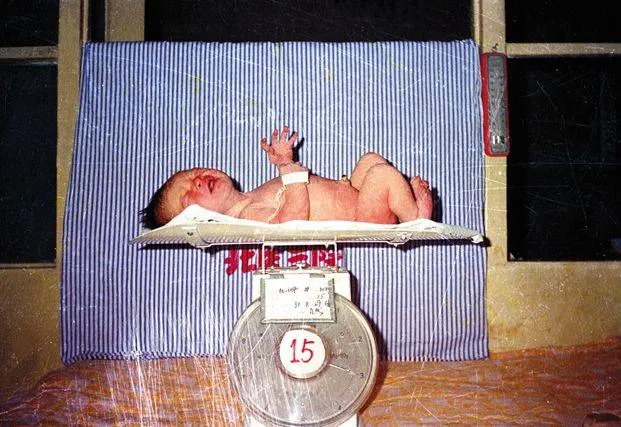

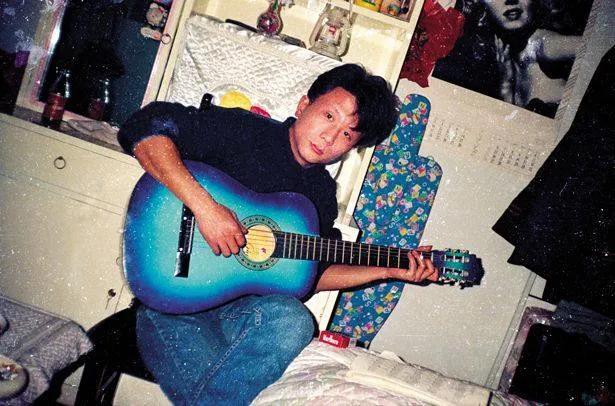

除了全人类共有的出生、童年、爱情、工作的线索,人们惊讶地看到这些来自北京各个角落的照片呈现出的规律:上世纪90年代,很多女生会和家里的冰箱和电视合影;在旅游景点里,人们以相似的姿势在类似的地方拍照;照片背景里反复出现玛丽莲·梦露、史泰龙的海报;麦当劳也是高频出现的元素。

从胶片照相机普及到家庭中,再到数码相机兴起,这些或许是因为搬家、数码摄影兴起、亲人去世等种种原因被丢弃的底片记录的,正好就是上世纪八九十年代中国社会变化中人们日常生活的真实状态。苏文看到了改革开放对普通北京人生活的影响:人们富裕起来,冰箱和电视开始进入家庭,也开始有了娱乐休闲生活,开始旅游,外国文化、快餐产品开始成为生活的一部分。

苏文很清楚自己的优势。“我要是这些照片里面的一个人或者这些照片里面是我父母,我看的角度和感觉肯定是不一样的。我并不比谁聪明,但我是一个外国人,所以我去看会有一定的距离”。

他只对日常生活感兴趣,排除了商业性质的照片,他观察人们的衣着、表情、屋内陈设、社交活动、饮食习惯等。中国青年艺术家雷磊在苏文收集的照片基础上制成的动画短片也在展览现场播出,类似的背景或者类似的姿势,都成了串联的线索,迅速闪过的照片补充说明了《北京银矿》在数量上的力度。

当被问起面对这些海量底片是什么感觉时,苏文用熟练的中文斩钉截铁地说:“无聊!”

事实上,在搜集这些底片的头两年,虽然心里觉得喜欢,苏文也不知道用它们能做什么,“别以为50多万张都特别有意思,我最后拿70张就好”。他也说,无聊很重要,“突然发现不一样的照片,或者它会让你想到你编辑过的另外一张照片,感觉就来了”。

正如本届摄影节的主题“告别经验”,苏文寻找到观看这些照片的另一种方式,而这个项目,也改变了苏文和其他外国人对中国的印象。“外国人跟中国的关系很极端,有的人巨爱中国,中国就是功夫,就是茶,就是黄山,就是老人早上在公园练太极拳;有的人特别讨厌中国,中国危机,中国污染的情况很厉害”,苏文说,当看到了这些照片,他发现了中间地带。摄影大师马丁·帕尔看到他的收藏,也连连说好。

当苏文把这组作品搬到英国时,那里的观众也吃惊了,“我们真的没有看过中国这样的照片,而且我们觉得这些照片像我们自己的照片,像我们自己的生活。工作、喝酒、旅游,小孩和奶奶一起拍照……”

“这个外国人真容易被骗”

南都周刊:你怎么会想到去收集北京的底片?

苏文:我2006年开始为一个国外的独立出版社收藏很多中国当代摄影的作品,收藏了三年后,开始考虑去收集一些别的东西,例如个人相册、1949年到现在中国出版过的与摄影有关系的书。有一天我觉得也得找一些底片,因为底片很方便,拿去扫描,得到的图像比较干净,一般比照片的品相要好。当时也感觉底片是容易被人忽略的一个东西。

南都周刊:那又是怎么会找到废品回收站去的?

苏文:我上网搜“买底片”,本来是想找到一个愿意把他的底片卖给我的人,最后我找到的好多网页上都是小马的信息,有他的电话,他也在收集底片。一开始我觉得好可惜,有比我早开始搜集。后来还是觉得给他打电话吧,看一下他的收藏怎么样,结果发现他对摄影一点都不感兴趣,他就是为了里面的银盐去收集这些照片。我们每次见面都很愉快,我觉得竟然可以用这么低的价格淘来珍贵的底片,而小马觉得,这个外国人真容易被骗。

南都周刊:你之前有收藏过底片吗?

苏文:有,在旧货市场收的,那里看底片的角度不一样。比如说上世纪50、60年代一个家庭的黑白底片,特别是“文革”题材的都很贵,有时候我发现特别有意思的底片,也愿意买,但是那边多是120底片,135底片在那边找不到。因为我找的135底片多是1985年到2005年,这段时间离我们很近,我周围的大部分人认为这个还不算历史,没有价值,谁都有,不值得收藏。

南都周刊:这样的搜集项目其实不是特例,比如有一些人在做“现成品影像”(found photography),你的项目和他们有什么异同?

苏文:现成品影像是找到现成的照片,我的东西是找到的照片是陌生人拍的。现成品影像一般是在旧货市场找相册、盒子,里面有一大堆照片,都是来自一家,探索的是一个人生活的一大堆照片或底片。但我不讲私人故事,你不会看到两张照片是同一个人的,这是一个城市的相册。

另外,旧货市场找到的照片是已被编辑过的了,胶卷36张,最后可能只冲洗5张放相册里面,他们选择这5张的原因对我来说没有意义,我能拿到原拍的36张会发现更多的东西,这一点很重要。

日常中的改革开放

南都周刊:从你搜集的底片看,当时中国人的摄影习惯跟外国人一样吗?

苏文:不一样,欧洲人接触摄影早,接触艺术摄影也早,中国现在当然有很大的变化,但是80年代、90年代的这些照片,特别规矩,一般都是自己要求拍的照片,会站在图像的中间,直对着镜头,几乎都可以听到“一二三”。我收集50多万张照片可以说95%是这样的规矩。他们知道这个胶卷是要给一个陌生人去冲洗,所以不像现在用数码相机疯狂拍。当然在国外这样的照片也特别多,去旅游想拍一张,也很有可能会直盯着镜头,但是也会有很多不一样的,比如偷拍抓拍。

南都周刊:从中有看到中国改革开放的一些痕迹?

苏文:非常多。上世纪90年代中国人富裕起来,有钱的开始买电话、电视、冰箱,他们买了这些东西之后就会和它们合影,我们在法国50年代也是一样的。挣钱显得不是一件坏事,可以买这些东西,而且可以很得意地在家里拍一张。改革开放,人们开始享受生活,去海边玩、游泳的照片特别多。改革开放也是对西方开放,我在这些照片里面发现有很多家庭里面开始挂外国明星的海报,玛丽莲·梦露等等,这些实际上很重要,代表历史。还有90年代初北京的王府井开的一个麦当劳,好多人去吃,实际上这些小故事跟中国的改革开放也很密切。

南都周刊:你研究照片的角度是从历史出发?

苏文:还是以摄影为主,探索一些别人稍微想不到的系列,比如我最近在处理的是90年代末中国人出去旅游去哪儿。第一个地方是泰国,特别有意思,我估计当时有一个旅游集团安排中国人到泰国,他们会去一模一样的地方,拍一模一样的照片,我一看到泰语,都可以知道接下来肯定会有哪些照片。我不敢说这是历史,说去泰国找人妖合影是改革开放非常重要的一部分,但它是一个小片段,小故事。

南都周刊:这个展你用天安门结尾。

苏文:我收集了那么多照片,不管是近期、早期,每次拿到三百张还是一万张照片,我都会看到天安门的照片,不管什么时间,不管是不是改革开放,都会在天安门拍照。

南都周刊:这个项目还会一直更新?

苏文:肯定会结束的,有可能过了一两年底片就没有了,就算一直有,量太小也就说明不了什么了。