传统社会动员模式:特征与挑战

2013-12-29石奎徐行

社会动员:一种国家治理方式

社会动员是指执政者通过多种方式调动社会中的资源、人力及精神以实现其政治意图的过程。中国共产党执政历程中的社会动员可以分为两个阶段。民主主义革命时期,是中国共产党社会动员模式初步形成的阶段。党将社会动员与风起云涌的工人运动、农民运动和学生运动相结合,社会动员成为中国共产党发动群众的利器,以宣传鼓动为主要方式,充分调动了广大人民群众的革命积极性,将全民汇聚在中国共产党的周围,为实现民主革命的胜利发挥了重要作用。社会主义建设时期,是党将社会动员广泛运用于国家建设和社会治理当中的时期。 这一时期,党依靠社会动员发动了一系列的政治运动,包括新中国成立初期开展的土地革命、镇压反革命、抗美援朝、“三反”和“五反”、知识分子界的思想改造等运动,以及之后开展的农业合作化运动、对手工业的社会主义改造和资本主义工商业的公私合营运动。这些动员在短期内扫清了旧社会的封建残余力量,整肃了社会环境,统一了思想、凝聚了人心,为迅速开展大规模的社会主义建设奠定了良好的基础。但自上世纪50年代后期开始的反“右”扩大化、“大跃进”、人民公社化运动、大炼钢铁以及文革等运动中,社会动员成为政治领袖凭个人意愿发动运动的重要手段,在激发了民众狂热的同时,造成了一些不良后果。

传统社会动员模式的特征

传统意义上的社会动员模式是在新中国成立后,作为国家治理方式的社会动员。由于国家统一、政权稳定、党及领袖的威信高,因此在这一时期形成了具有高度号召力的社会动员模式,其具有下述特征。

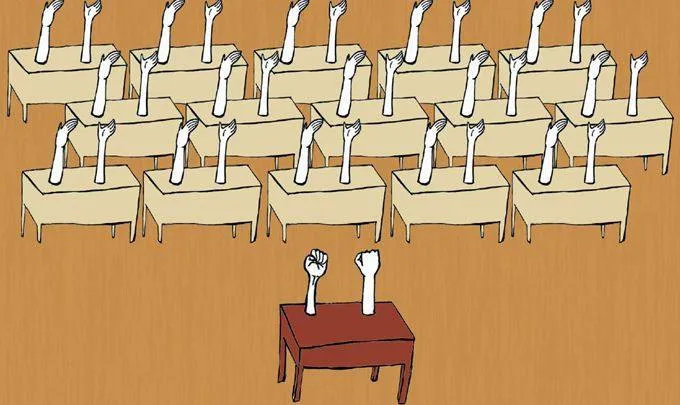

第一,社会动员的客体高度整合,形成了一个较为稳固而缺少流动性的社会结构,社会的组织化程度极高,社会控制严密,以党政机关自上而下的层级式单向推进为主,在基层依靠单位制推广。这也为党开展全民社会动员提供了适宜的社会基础,一呼百应成为现实。

第二,具有强有力的社会动员动力系统,社会动员的主体单一,以中国共产党为领导核心,尤其是以具有高度个人权威和影响力的政治领袖为中心,产生了巨大的动员效应,人为推动的色彩浓厚。党的社会动员在极广泛的范围内能够行之有效,形成全能主义的社会动员模式。

第三,社会动员方式通常与政治运动相结合,政治色彩浓厚,以思想动员为主导,依托强化意识形态统一思想来促成一致的行动。社会动员通过掌握大众媒体、统一宣传口径,以思想教育、文化熏陶、媒体宣传、树立典型等多样化方式展开。

第四,社会动员以效率原则为优先,疾风骤雨、雷厉风行,集中力量办大事,在短时间内汇聚资源实现政治意图,无一不寄希望于毕其功于一役。如新中国成立之初的抗美援朝运动就是集全民之力抗击美帝国主义。

第五,社会动员程序上,作为非常态的运动式治理方式,其具有突破常规、非制度化,以及鲜明的领袖意志主导和明确的目标指向性的特征。执政者明确的价值追求和关于理想社会的构想通过社会动员向大众推广,调动全民为实现其政治目标而努力。

传统的社会动员具有两面性的影响。一方面,运用得当时可发挥巨大的推动作用,如在爱国主义大旗下,动员全民族掀起抗日爱国高潮;以解放全中国为号召,发动亿万农民参加解放战争;以建设新中国为目标,动员各界力量投入“一五计划”建设等。但另一方面,社会动员与错误的政治运动、与重大经济决策的失误相结合,却又产生过严重的负面影响,给党和国家事业造成了巨大损失,如经济上的“大跃进”运动,政治上的反右斗争、文革等。

治理环境变迁下的挑战及应对

随着时代的发展,现代化、城市化和信息化的进程给中国社会带来了前所未有的变化。在此背景下,传统的社会动员治理手段也必然面临着时代的挑战,唯有应时而动,方可顺时之变。

第一,国家治理的社会基础发生了巨变,由原先高度整合的社会向日渐碎片化的社会转型。现代化、城市化的进程解构了从前较为稳固的一体化社会结构,原先行之有效的全民动员方式就显得力不从心了。尤其在基层,社会控制能力的降低使单位制动员难以奏效,对于缺少归属的流动人口更甚。新时代党的社会动员必须在重新整合社会结构的基础上,提高基层社会的组织化程度,方能增强社会控制力。

第二,社会动员的强动力系统逐渐弱化。随着国家政治体系中党、政、企、社角色定位的调整,党和政治领袖一元化动员主体的模式已渐趋改变,动员主体的多中心模式已经形成。另一方面,自发形成的社会化动员异军突起,影响力日增,但也造成了个人问题社会化、社会矛盾网络化、网络舆论扩大化、舆情蔓延危机化等问题,尤其在一些群体性事件中引发了不良后果。因此,需要在多元社会的背景下,既贯彻好民主化原则,适应时代要求,适度开放社会化动员的空间,又把握好“一对多”的关系,处理好党的动员与社会化动员之间的关系。

第三,信息化发展给依靠大众传媒统一宣传的传统动员方式带来了深刻影响。新兴的社会动员媒介掌握在大众手里,个人化、多媒体化、交互化特征显著,这打破了信息垄断和舆论垄断的局面,公民政治参与和利益表达的意识增强,来自草根的自下而上的社会动员使得由党政权力机关所主导的传统的自上而下的动员能力下降。整齐划一的宣传口径、一成不变的宣传模式日渐难以适应当代社会的需求。故而党的社会动员方式必须顺应时代变迁,善用新媒体,广开渠道,增强与社会、民众的互动,变单向灌输式的社会动员为注重激发大众主动参与的双向互动式,并加强对其他社会动员主体的正面引导。

第四,现代社会治理越来越强调兼顾发展速度和成本收益,传统社会动员为快速实现既定目标甚至不惜代价,忽略了社会治理的成本效益原则。欲速则不达,在大干特干和赶超的社会动员背后,隐藏着资源配置的失灵和对经济社会发展规律的破坏。新时代党发动的社会动员必须充分考虑政治、经济、社会、文化各领域的平衡发展,因此,必须强调社会动员中决策的科学化,特别是在涉及到广大民众利益时要进行充分调研和科学论证,做到党务公开、政务公开。

第五,国家法制化建设的不断推进,对党的社会动员在程序上法制化、常规化的要求逐渐提升。当前部分民众对政治动员冷漠甚至反感,其根源在于传统动员缺少法制约束,受领袖意志左右而脱离群众,甚至有损民众的根本利益。回顾党的历史,反右、文革的恶果正是因为动员违背了法制化原则所致。要避免领袖意志决定社会动员的方向和目标,党就必须通过民主化和法制化的决策方式整合多元化的利益,形成为社会大多数成员所认可的社会动员目标,并在动员中切实加强对民众利益需求的回应,以制度化的利益诱导型动员模式取代以政治领袖的价值追求为目标的传统动员模式,方可产生真正的动员力。

(作者分别为桂林电子科技大学公共事务学院副教授;南开大学周恩来政府管理学院教授、博导)

责编/袁静 美编/石玉