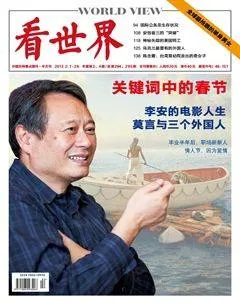

莫言与三个外国人

2013-12-29苏禾

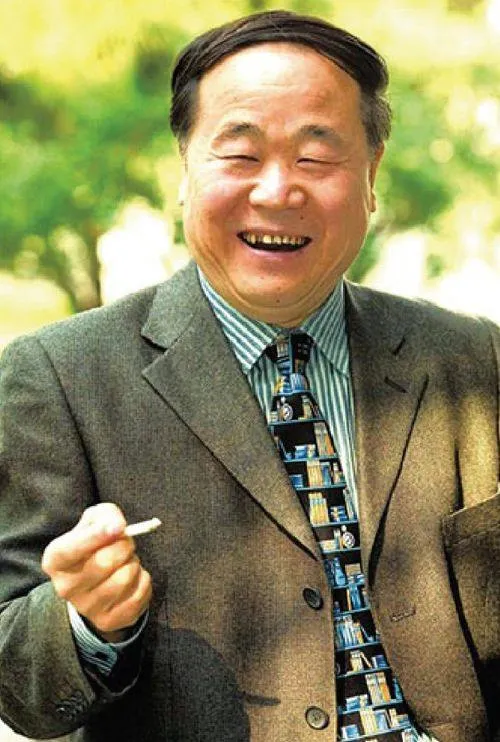

要论2012年最火的文化名人,非莫言莫属。自从获得诺贝尔文学奖之后,莫言从过去只在文学界闪光到如今在各个领域熠熠生辉。拥有莫言作品版权的众出版社争相再版,各书城将库存的莫言书籍摆在最显眼的位置,人手一本莫言书,连没有读过莫言作品的人也纷纷发表感慨和评论,名人们将自己与莫言的陈芝麻烂谷子的关系一一晒出来,莫言老家的萝卜苗被游客拔光,家乡高密趁热推出红高粱节,虽然该地早已不种高粱了,有烟草公司借势炒作推出“莫言限量版”天价香烟……国人对诺贝尔奖有着浓烈的情结,这回莫言获奖,国人恨不得将满腔热血朝着莫言挥洒。获奖3个多月来,莫言接受的采访、被报道的次数远超过去50多年来的总和。

今年1月13日,莫言出席了中国文艺界春节联欢晚会录制(春节期间播出),镁光灯的焦点都聚集在莫言身上,演艺明星纷纷跑来与莫言合影,索要签名,这一回文学界名人终于完败演艺明星。宁夏作家、宁夏影城老板张贤亮在晚会上再次提及莫言作品改编的电影《红高粱》与宁夏的关系,对此莫言幽默反击:“刚才张贤亮说,电影《红高粱》走红,是从宁夏走向世界。说实话,我的山东老乡听了会不高兴!有红高粱的镜头,是在我们山东老家高密拍摄的;没有红高粱的镜头,是在宁夏拍的;造成红高粱的影响的片子的镜头,是在宁夏拍摄的。但我很感谢宁夏人民和张贤亮老师。”莫言一席话估计让某些人心里不太舒坦。莫言这几个月被大众消遣太多了,“有的人在我家门口坐了十天,我开始经常请他们到我家吃饺子。但我为什么躲记者呢,因为他们总是让我重复我说过很多次的话,很多人没有读我的书,就提出一些问题。”性情温和的莫言其实也有自己的棱角。

当大家都在谈论莫言的时候我们还能谈论什么?那就说说他与三个外国人的关系吧。

马悦然:我们是三支烟的关系

莫言获得诺贝尔文学奖存在不少争议,其中一个尖锐的问题就是“与诺奖评委马悦然是什么关系”。莫言的回答很幽默:“知道在我获奖后,马悦然先生背负了很多,我跟马先生总共见过三次面,第一次是在香港中文大学,我们在一起抽了支烟,是我给他的;第二次是在台湾,他给我一支烟;第三次是在北京大学我又给他一支烟。他欠我一支烟。我跟他是三支烟的关系。”

马悦然是瑞典著名汉学大师,诺贝尔文学奖18位终身评委之一,也是诸多评委中唯一深谙中国文化、精通汉语的汉学家。在马悦然的记忆中,他与莫言的交往也是“三次面”,不过他的讲述更详细:“我头一次跟莫言见面是在香港中文大学,我在那儿当了一学期客座教授。后来有天莫言就来了,我们有一个下午花了几个小时谈话,第二天他又回大陆去了,为什么呢?因为要分房子,我一点儿都不知道分房子是什么,觉得非常奇怪,人家起一大早到大学来马上就要回去,可是后来听说没有分到。第二次是在台北,他跟9个大陆作家(有苏童、余华、丛维熙、张炜、陈丹燕、池莉等),在台北住了几天,有天他们晚上出去看热闹,莫言不想去,所以跟我在饭店里喝威士忌沟通(莫言不小心把一杯酒倒在马悦然的裤子上了)。第三个是2005年他参加北京一个斯特林堡的戏剧节,那天来的中国作家有李锐、余华和莫言等。我们其实没多少机会见面,但常常通信。”

当然马悦然与莫言的关系并不仅限于此。马悦然对中国传统文化的热爱与专注,不亚于中国当代任何学者,但是很多人并不关心他在汉学方面的成就,只是“抓紧一切时机、拐弯抹角地追问诺奖的事”。由于2012年诺贝尔文学奖花落莫言,他遭受了许多莫须有的攻击和指责。在诺奖颁布之前,在线博彩公司Unibet开出本届诺贝尔文学奖预测获奖名单的赔率,中国作家莫言名列榜首。消息一出,引发多方关注。2012年8月25日,作家张一一在微博上质疑马悦然翻译莫言作品收取了好处费,并有言语性攻击,两天后莫言在自己的微博上发表声明:“截止到目前,我在瑞典只出版了三本书:《红高粱家族》《天堂蒜苔之歌》《生死疲劳》,三本书的译者均为陈安娜。我对造谣者深恶痛绝,保留诉诸法律的权利。并对蒙受不白之冤的马悦然先生深表歉意。”

马悦然翻译过莫言的许多作品,但是没有出版过。在他看来,莫言是非常会讲故事的人,其写得最好的作品是中短篇小说。2004年,马悦然看到莫言刊登在《上海文学》上的《小说九段》,觉得非常好,马上把它翻译成瑞典文,并引发了创作微型小说的兴趣。他曾挑选了莫言最好的一个中篇《透明的红萝卜》翻译出来给瑞典学院看,后来又翻译了《30年前的一次长跑比赛》《会唱歌的墙》《姑娘翱翔》等小说。在莫言获得诺奖后,网上很快传出马悦然将出版莫言译作,想以此大赚一笔的消息。对此,马悦然一脸无辜地说道:“我一块钱都没赚。”他解释称确有莫言译作将发行,而且在瑞典、欧洲也有人说“马悦然发财了”,但事实上,他翻译莫言作品已经由瑞典学院支付了稿费,到时赚钱的是出版社。要知道,“在瑞典,只有我和陈安娜两个人翻译中文书”(马悦然语),但是瑞典人口太少,英语文学仍是最受欢迎的主体。

马悦然在中国文学作品翻译和学术研究方面都有卓越成就,而且还曾担任过瑞典驻中国大使馆文化专员,结识了许多中国作家,并且与艾青、冯至、卞之琳、沈从文、张贤亮、莫言、苏童、王安忆、余华、李锐、曹乃谦等人是很好的朋友。他说沈从文是五四运动以来他最钦佩的作家,跟老舍讲话最自在,而山西作家曹乃谦是真正的乡巴佬,其笔下的雁北像沈从文的湘西一样让他感动。

陈安娜:业余时间译莫言

2012年12月6日,莫言携家人来到瑞典斯德哥尔摩参加诺贝尔奖颁奖典礼。在瑞典,他也当了一回主人,自费邀请了法语、德语、英语、日语、挪威语的莫言作品译者来到斯德哥尔摩,同他一起分享这份荣耀。莫言作品瑞典语译者陈安娜还被邀请参加颁奖典礼,她的中国丈夫、作家万之笑称,沾了太太的光,他也可以参加典礼。

虽说酒香不怕巷子深,但好的作品要有好的翻译才能走向世界。莫言获奖之后,有不少人都说,陈安娜的翻译居功至伟。在12月8日的一个小型演讲中,莫言也坦陈翻译工作的重要性:“我之所以获奖,离不开各国翻译者的创造性工作。有时候,翻译比原创还要艰苦。我写《生死疲劳》,初稿只用了43天,瑞典汉学家陈安娜翻译它却用了6年。”

在斯德哥尔摩有一家“鹤”书店兼出版社,陈安娜翻译的3部莫言作品《红高粱》、《天堂蒜薹之歌》和《生死疲劳》就是由这家世界上最小的出版社出版(出版社只有一位70多岁的老头和一名助理),并在这里售卖。出版社的第一任老板保罗是引领陈安娜翻译莫言的人。这位汉学家曾是一名老共产党员,年轻时梦想着将红旗插遍欧洲,后来选择修正主义道路,创立的出版社专门经营中国文学和第三世界非欧洲语言文学。这样的小众出版物显然是经营惨淡,于是保罗就将出版社转手让给了现任老板古斯塔夫。在没有支付莫言版税、陈安娜翻译费的情况下,古斯塔夫几经犹豫,于2012年5月出版了仅1000本《生死疲劳》。在2012年10月12日之前,莫言的作品还是滞销货,书店老板甚至要清理掉莫言作品库存,可是获奖名单出来之后两天,“鹤”出版社的所有莫言作品脱销。

陈安娜是马悦然的学生,她的正职是斯德哥尔摩国际图书馆管理员,还曾获得瑞典学院授予的2008年度最佳图书馆管理员奖。她兼职从事中文翻译,从上世纪80年代末90年代初开始翻译当代中国文学,除莫言外,还翻译过余华、苏童、韩少功、虹影、陈染等作家的作品。陈安娜与莫言的交往还不如丈夫万之与莫言的交情深,“(2012年)8月份我去北京参加一个翻译会,他也在那儿,给我们讲几句话。我和他说话的时间不是很长。5月份也见过一次面。我觉得他比较谦虚,不说很多话,我们去参加宴会,吃饭时他也没有说那么多话,但他站起来说话的时候总是说得很好,很幽默。”

陈安娜在莫言获奖后名气大增,也变得忙碌起来。10月23日,陈安娜获得了中国—瑞典文学交流基金的首年度奖金。12月12日,莫言在瑞典的最后一场公开活动,就是与陈安娜在皇家大剧院举行对谈。

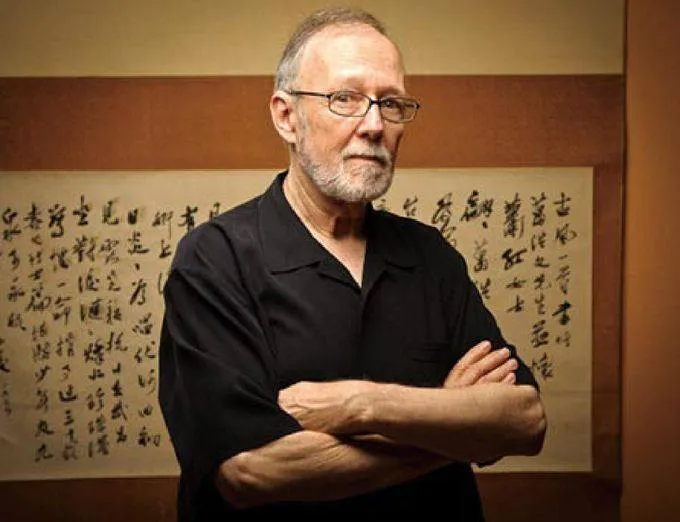

葛浩文:最好的莫言作品传播者

在莫言的所有翻译者中,葛浩文是其中名气最大也是最具争议的一位。这位英文世界地位最高的中国文学翻译家,是莫言作品固定的英文译者,另一名莫言作品固定译者就是瑞典语译者陈安娜。葛浩文的翻译清单中有萧红、白先勇、张洁、杨绛、冯骥才、贾平凹、李锐、刘恒、苏童、老鬼、王朔、莫言、虹影、阿来、朱天文、朱天心等20多位名家的40多部作品。萧红的《呼兰河传》是他翻译的第一本中文小说。美国作家约翰·厄普代克在《纽约客》上写道:“在美国,中国当代小说翻译差不多成了一个人的天下,这个人就是葛浩文。”

除了萧红,莫言是葛浩文翻译作品最多的作家。他第一次翻译的莫言小说是《红高粱》,1993年出版。1988年,葛浩文看到了曾经被禁的《天堂蒜薹之歌》,很震撼,遂给莫言写信,信封上简单写着“北京,莫言收”。“我出人意料地给他写了一封信,征求他的许可对他的作品进行翻译,当时我住在哈尔滨。在开始的两三部小说的英译本面试之后,我们一起吃了餐饭。于是我们两人达成了一条君子协议,过去20年一直维持着,贯穿我所有的书籍——一共包括7部小说、一本故事集和一部短回忆录。”莫言与葛浩文在北京见面后,两人相约去了很多国家,推荐莫言的新书。据葛浩文回忆,“记得有一次,在美国科罗拉多州推荐《酒国》时,我发现,几天之内,莫言几乎把客房书架上的中国小说都看了个遍。据说,自学成才的人都是那个样子!”莫言与葛浩文都有参军的经历,这也许是两人合作如此愉快的原因之一吧。莫言获奖后,葛浩文对自己20多年前就相中莫言感到很兴奋。

在葛浩文看来,莫言是个具有“历史感”的作家,无论是太平天国还是文革题材,其拿捏历史的角度最为得心应手。“他的作品,时常会让人想到狄更斯:他们的作品都是围绕着一个鲜明道义核心的鸿篇巨制,大胆、浓烈、意象化而又强有力。”

莫言是个很会讲故事的人,包括马悦然、陈安娜、葛浩文等翻译家在内,都很强调莫言在叙事方面的张力和成熟。莫言在诺贝尔颁奖典礼上的演讲主题就是《讲故事的人》。这个演讲稿的英文版就是由葛浩文操刀翻译。

葛浩文引发争议的地方在于,他对原作的忠诚度不高,即在作品翻译过程中的“再创造”。在很多评论家看来,葛浩文处理莫言作品有时是个“灾难”,如果在一个朗诵会上,让莫言和葛浩文同时朗读同一部作品的中英文版,这几乎就是两部小说,但不可否认的是,这样的处理让懒惰的英文读者能更容易接受莫言,以及他们想象中的中国和中国历史。面对这种争议,葛浩文有自己的解释:“你播放唱片时并没有背叛作曲家……但当你翻译文本时,却拿走了原来的语言,换成了你自己的。虽然这不是一种强暴,但我始终是夺走了原作并做了一些很糟糕的阐释。这是能让人人都阅读到文本的唯一方法。翻译者一直都在抱歉,我们用一生的时间说‘对不起’。”德国汉学家顾彬也认为,葛浩文的翻译很优美,将莫言的作品作为一个整体奉献给了英语世界,让他在英语国家广受好评,其他国家的翻译难以与之匹敌。

除了陈安娜、葛浩文,莫言与其他语种的译者关系都维系得不错,他对译者非常尊重。像日文译者吉田富夫,已经翻译了8部莫言作品,“我和莫言不只是作家与翻译家的关系,也不只是一般意义的朋友关系,可以说是非常亲密的关系。他每次来京都是住我家里,他第一次来京都,也是我邀请的。”

随着莫言的获奖,莫言的作品将被更多地翻译出版,必将带动中国文学在西方世界的影响力和受关注度。而莫言在经历几个月的喧嚣之后,终于回归平静,潜心构思和写作新的三部长篇小说,生活也一如既往的简单。这就是莫言,有宠辱不惊看庭前花开花落的气场。