拍坛·资讯

2013-12-29

清代匏器:时间把玩出的艺术品

葫芦谐音“福禄”。因它是草本植物,其枝茎称为“蔓”。“蔓”与“万”谐音,“蔓带”与“万代”谐音。“福禄”“万代”即是“福禄寿”齐全,故它是吉祥的象征。葫芦与它的茎叶一起被称为“子孙万代”,表意家族人丁兴旺、世世荣昌。葫芦制成的工艺品,称为匏器。匏器具有工艺优良、纹饰清晰、器形优美多姿的特点。由于葫芦色黄如金,时间愈久,其色愈重,因而传统匏器看上去古色古香,令人赏心悦目。特别是那些经过收藏者长期把玩摩挲的传世匏器,更给人古朴、凝重的美感。

匏器作为艺术品,最早出现在明末,据载,为明末太监徐九公所开创。匏器艺术品问世后,广受坊间喜爱,至清康熙时传入宫廷,为皇家御用。清代制匏工艺颇受皇家重视,康熙皇帝曾在瀛台的丰泽园内种植葫芦,并派专人管理,生产出许多清朗典雅的匏器艺术品。

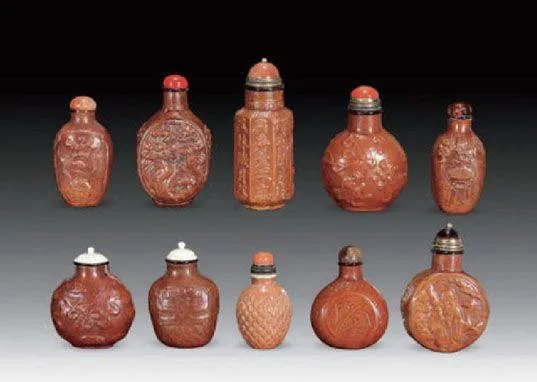

现存的传统匏器,从各种生活器皿到文房用具乃至赏玩之物,应有尽有。具体说来,现存的传统匏器,以清中期以前的匏器最多,包括杯、盘、碗、壶、盒、瓶、笔筒、鼻烟壶、蝈蝈笼及乐器等款式,其中康熙年间的六瓣碗、缠莲寿字纹盒、八方形笔筒、蒜头瓶和四弦琴等物为最精。

在十几年前,人们根本都不会想到这种民间的雕虫小技会走进拍卖场, 而且还会有一个大价钱。清中期以前的匏器多为官方制作,且为上层人士使用和把玩,大多存于博物馆中,北京故宫就有匏器藏品590件,匏器流入民间的较少, 即使台北故宫也无此藏品。所以藏家不易在收藏中搜寻到清中期以前的匏器。而流入民间的那一部分,多涌向少数专业收藏人员手中,他们对匏器的热爱可以说是投入了全部的精力,只为喜爱,而不是为了投资。由于流入市场的匏器较少,所以参与的人就少,不能掀起一个大的收藏热潮,但是一旦清中期以前的匏器现身市场,立即会成为藏家角逐的对象。

2003年嘉德秋拍中,一件清乾隆年间的模印八仙纹匏瓶拍出了迄今为止的最高价——63.8万元,而同一专场一件清康熙年间的弦纹葫芦器(底款为“康熙赏玩”款)同样受到众多藏家青睐,最终以19.8万元的高价拍出。2008年嘉德秋季拍卖会上,一只雕刻精致的清代玳瑁雕花蝈蝈葫芦,以2.7万元高价成交。2009年北京永乐春拍中,一件估价2.5万元的镂空玳瑁盖官模云龙纹葫芦,成交价达到了 8.7万元。由于匏器的市场很狭窄,所以匏器在拍卖中很少见,目前也只有嘉德等少数拍卖公司拍卖过,其余的都是在杂项中偶尔出现一两件。

正是由于市场狭窄,匏器的收藏并没有受到资本的恶意炒作,市场价值一直在稳步上升。上世纪80年代,在北京一些卖旧货的摊位上,一只品相好的传统匏器几十元就能买到,然而如今,购价最少也得上万元。

身份娇贵的羽毛扇

按中国的象形文字理解,“扇”字从“羽”,证明了扇子大家族中,以羽扇的出现为最早。据前秦王嘉《拾遗记》记载,羽扇始于周昭王时,有盂夏取鹊翅为扇之说,所以羽毛扇至今已经有3000年的历史。

羽毛扇为引风纳凉、遮日蔽尘之物,除了历史悠久外,还具有丰富而深厚的文化内涵。自古以来,各种精制的羽毛扇成为尊贵身份、高雅气质的象征。历代帝王将相都用雉羽制作成长柄羽扇作为出行仪仗,以显示王者的高贵权威,文人雅士也喜执羽扇以显风流倜傥。正是因为有了羽毛扇,诸葛亮的艺术形象才于儒雅潇洒间更显气定神闲,被后人誉为智慧和才干的象征。此外,作为传统工艺品,羽扇象征中华传统文化的意义和价值,在十八九世纪曾大量出口西方各国。

羽毛扇选料讲究、工艺精巧、造型别致。制成一把羽扇,需经过选毛、出片、洗片、理片、缝片、接管、串毛、装柄、整形、装绒、绘画11道工序,整个工艺过程要求都极为严格。

制作羽毛扇的原料须在早春二月间,收购冬季猎取的禽鸟翅羽。目前国家对珍稀鸟类实施保护,所以现在主要取白鹅、灰鹅、雁、山鸡、木鸭(俗称飞鸭)、鸭等家禽和一般飞禽翅羽。由于羽毛扇制作讲究对称,故一只禽要拔取左右两翼对称的同一部位的翎毛来配对成型。

配制扇柄也很讲究。据《湖州府志》记载:湖城人制鹅毛扇,“其柄即将羽管劈丝编织,大抵用鹅羽,其贵重者用鹤饰柄,用玛瑙、檀香链铜丝为钉铰,其价有至数金者。”一般扇柄用竹、木制成,也有的采用山羊脚骨加工而成,山羊骨扇柄最大的妙处是久执手中不觉潮热,高档扇则用象牙和兽骨磋制成为柄。制扇艺人完成把扇后,有的还要在扇柄的上端用羽毛管劈成篾,扎成一只富有江南水乡特色的小菱角,可谓构思巧妙,独具匠心。

正因为工艺的独特讲究,羽毛扇非常之轻巧,其所扇出的徐徐微风,就连年老年体弱者、孕妇、产后母子都很适宜。正如《唐书》所记载:其扇风缓而凉,病弱者用之,亦不伤风感冒,孕妇尤为适宜。

我国羽毛扇产地主要集中在浙江湖州和安徽三河两地。但是,随着人们生活水平的提高,电风扇、空调等电器的普及,羽毛扇的实用功能逐渐降低。人们似乎更愿意居于空调房中,把整个夏天关在门外,连同那蝉声、露水、穿堂风一起抛进了时光深处。羽扇失去了最广泛的使用群体,一方面,市场日趋萎缩,很多制作羽扇的工厂倒闭,技艺精湛的老扇工相继离世,中青年技术人才纷纷转行以求生存。另一方面,纯粹手工的操作方法、繁复严谨的操作工序、口传心授的作坊式收徒方式也加大了羽扇制作技艺传承的难度。制作技艺正处于传统工艺人才流失、后继乏人的濒危境地,面对如此严峻的状况,政府责无旁贷,应采取各种有效的积极措施,从羽毛扇环保便利的实用性、高雅的艺术性以及与相关习俗的高度共生性出发,保护并推动这项工艺的传承与发展。

投资古铜镜要看朝代

我国铜镜历史源远流长,但在很长一段时期内,铜镜远不如书画、瓷器珍玩等品种抢手,但是从目前的势头来看,已经渐显火爆。这一点从国内各拍卖行的成交率就可以看出。2011年纽约佳士得“思源堂中国青铜器珍藏”专场,压轴拍品——唐代花瓣形龙纹铜镜,以超出估价数倍的229.74万元人民币拍出,创造了纽约市场近年中国铜镜拍卖纪录。

古镜未必年代越久越值钱,价值主要看工艺

针对近年来飙升的古镜行情,古镜藏家孔祥星表示:“古镜的收藏与传统古董字画不同,未必年代越久越值钱,主要还是看其工艺和大众认可度。就目前而言,唐代铜镜最为值钱,战国铜镜则是近年来升值最快的。”

铜镜收藏家李杰表示:“从市场反应来看,战国和隋唐的铜镜价格最高,两汉铜镜因为存世相对较多,所以价格低于前者,而宋、元、金、明、清时期铜镜的价格则较低。汉镜收藏量是评估藏家成就的重要标准。相比其他时期的铜镜,汉镜流通量最大,市场活跃度也最高。从收藏价值来看,战国的山字镜、菱纹镜比较珍贵;汉代的重圈铭文镜、规矩镜、神兽镜也颇受追捧;而隋唐的瑞兽葡萄镜、花卉镜则是收藏重点。此外,镏金、镂空彩绘、螺钿镜、金银平脱镜等附加了特殊工艺的铜镜也很受市场关注。”

战国镜大有赶超唐镜之势

仔细观察近几年古镜拍卖市场走向,唐代铜镜题材丰富,造型装饰、工艺技法达到了空前的高峰,成为古镜拍卖之王。另外,一些战国铜镜的精品,基本上已经与唐代铜镜不相上下。孔祥星认为,现在收藏的铜镜年代主要是战国、隋唐和两汉。这三个年代是铜镜流行程度、铸造技术、艺术风格等三个最重要的发展时期,是最值得投资的。目前汉镜几乎占了古镜收藏量的80%,所以是最大众的收藏品,其中不乏精品。隋唐时期的铜镜由于市场热度比较高,量又比较少,所以非常吃香。战国镜属于三者中年代最久远的,其历史价值是公认的,随着涂朱绘彩图案、金银错图案、透空雕图案等各种特殊工艺装饰艺术渐渐被藏家认可,其价值正逐年翻倍上升,大有赶超唐镜之势。

据拍卖行工作人员介绍,目前,国内战国铜镜的高档品拍卖成交价多在30万至60万元间,少数精品破百万元,中档品价格多在10万元至30万元,品相上佳的普通品也要数万元。在高端市场其价格比起唐镜有过之而无不及,但是在中上游区间,仍有10万~20万元左右上升空间。由此可见,从投资角度来说,战国镜无疑是古镜收藏中的潜力股,而唐镜当然是绩优股,汉镜则是稳中求胜的长跑型选手。

(一贤/辑)