法律角度看“汽车召回”

2013-12-29

2013年1月1日,《缺陷汽车产品召回管理条例》(以下称《条例》)正式生效。转眼几月,媒体舆论关于其利弊得失的种种非议也渐渐平息。回过头来当我们跳出汽车行业的圈子,单纯从法律的角度再审视一下这份《条例》,似乎又得到一些新的认识。

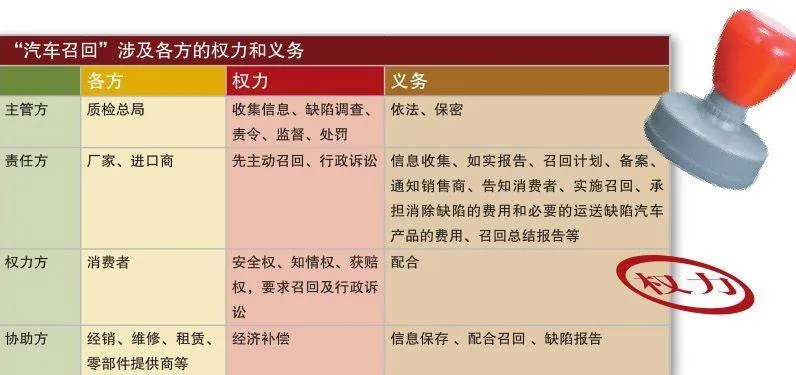

法规无非是各方权力和义务的组合,透过其中纷繁的条条框框,北京市盈科律师事务所合伙人、中国消费者协会律师团律师蒋苏华替我们梳理了相关各方的权力和义务。

对比表格可以看出,对“汽车召回”而言,主管部门握有受理、调查、责令、监督、处罚等全方位的重大权力;而企业方需要承担重大责任,并面临巨大风险。蒋苏华表示,企业应该慎重对待,善待消费者,消费者多了一个维护权益的法律武器,但需抱团维权才易获成功。

汽车产品

根据《条例》第二条,汽车产品是指“在中国境内生产、销售的汽车和汽车挂车”。根据《汽车和挂车类型的术语和定义》的规定,汽车是指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆,主要用于载运人员和/或货物、牵引载运人员和/或货物的车辆。本术语还包括:a)与电力线相联的车辆,如无轨电车;b)整车整备质量超过400kg的车辆(含三轮车)。

而在《缺陷汽车产品召回管理规定》(以下称《规定》)中,汽车产品是指“用于载运人员、货物,由动力驱动或者被牵引的道路车辆。”

缺陷

根据《条例》第三条,缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。

召回

参照《条例》第三条规定,召回是指汽车产品生产者对其已售出的汽车产品采取措施消除缺陷的活动。 《条例》第十九条规定,对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等措施消除缺陷。