不同原料中植酸提取方法的研究现状

2013-12-29侯萍陈冬梅余善鸣

摘要:植酸普遍存在于植物性食物中,应用非常广泛。植酸的提取方法主要有三种:菲丁法、溶剂萃取法、膜分离法。提取法制取植酸主要以农产品加工副产物如脱脂米糠、玉米浸渍水等为原料经分离、除杂、中和等工序制取。基于此,对植酸在不同原料中的分布状况进行简要介绍,并对三种植酸提取方法进行了优缺点的对比分析。

关键词:提取;植酸;菲丁;萃取;膜分离

中图分类号:Q81 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)03-0178-02

植酸,又名肌醇六磷酸,化学名环己六醇六磷酸酯,广泛存在于植物性食物如谷类、豆类、油料作物中,以豆类胚乳、谷类麸糠和玉米胚芽中含量为高。植酸是一种多功能绿色食品添加剂,具有天然无毒的特点,而且还具有许多生理活性和保健功能。另外,植酸还是一种重要的有机磷系添加剂,和金属离子有着极强的螯合能力和抗氧化性,具有独特的生理药理功能和化学特性。因此植酸在食品工业、日化工业、医学、纺织工业、金属加工与防护业及其他工业中应用广泛,可做食品添加剂、抗龋齿剂、发酵促进剂、防变色剂、抗氧剂、防腐剂、发酵促进剂、络合剂等。

近年来植酸生产得以迅速发展,生产植酸的厂家越来越多,生产过程中如何低耗、高效的提取产品中的植酸,是植酸生产企业经济效益的根本。在提取工艺方面,国内外已有比较先进而成熟的各种方法。目前世界工业化生产植酸产量最大的是日本三井东压化学公司,产量60~85t。国外关于植酸生产和应用的研究每年都有大量专利报道。本文综述了植酸的理化性质、提取工艺,讨论了不同原料中植酸的研究方向及发展前景,以期推动我国植酸的研究开发和利用。

1 植酸的理化特性

植酸是一种淡黄色或褐色浆状粘稠液体,呈强酸性,易溶于水、乙醇、丙酮,微溶于无水乙醇和甲醇,几乎不溶于无水乙醚、苯、己烷、氯仿。植酸的毒性极低,小白鼠口服半致死量为4220~4942mg/kg,比食盐更为安全,是一种多功能绿色食品添加剂。

2 植酸在不同原料中的分布和研究现状

植酸主要存在于植物体内,是所有植物种子的主要成分。一般含量在1%~5%,约占植物含磷总量的60%~90%,尤其是在米糠、麸皮、油料种子中,含量非常丰富,甚至高达10%以上。

2.1 谷物中的植酸

在水稻、大麦中,90%以上的植酸贮存于糊粉层,10%左右则主要在盾片层。但在玉米中,则90%在盾片层,只有10%在糊粉层。

虽然各种谷类食品的植酸含量不同,但总体来说,含麸皮的谷类食品植酸含量最高。小米的植酸含量为3.54~7.96mg/g,大米的植酸含量为1.0~1.35mg/g,全麦粉的植酸含量为6~10mg/g,精粉植酸含量2~4mg/g,玉米面、小米面及高粱米面中植酸的平均含量为10mg/g,燕麦、裸麦及大麦的植酸含量介于4~7mg/g之间,小麦麸皮的植酸含量为25~58mg/g,燕麦糠中的含量为20mg/g,大米米糠中的含量为58mg/g。

我国谷类加工的副产物(如米糠、小麦麸皮)目前综合利用率低,利用植酸含量较高的副产物作为植酸生产的新原料,是提高我国植酸生产的年产量和生产水平的途径,也是植酸研究的一个发展方向。

2.2 油料种子中的植酸

植酸在菜籽饼粕中质量分数为2%~4%,以“植酸一多价金属阳离子—蛋白质”三元复合物的形式存在,它可以抑制蛋白质和矿物质元素的生物利用性,被视为抗营养因子。

潘丽军等用膜分离法提取菜籽饼粕中的植酸,同时回收蛋白质,不仅分离得到质量较高的植酸产品,同时获得高纯度的蛋白成品。

3 植酸的不同提取工艺比较

植酸在植物体内不是游离状态,是以钙、镁、钾等金属复盐(俗称菲丁)的形式存在,植酸复盐多为沉淀物。植酸与植酸复盐在pH值改变的情况下可发生转换,当pH值降低到低至3时,植酸复盐基本转变为植酸而溶解,当pH值升高到8时,几乎100%形成植酸复盐沉淀。从天然植物中提取植酸利用的就是植酸的这一性质,将植酸提取并使之与原料中其他成分分离。

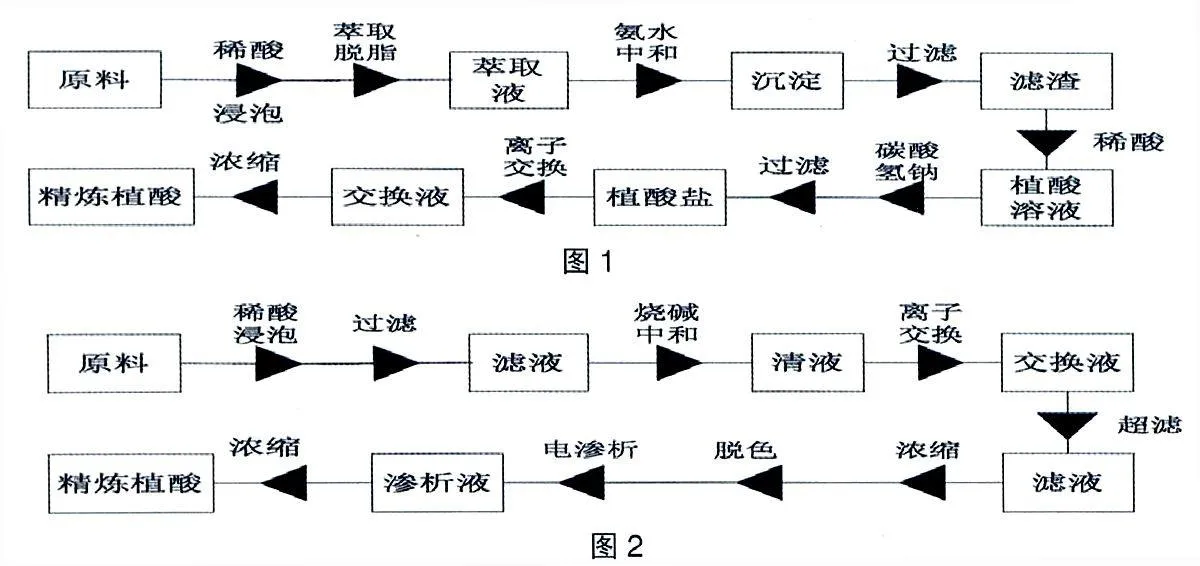

提取法制取植酸又可以分为以下三种:菲丁法、溶剂萃取法和膜分离法。三种植酸提取法的工艺流程各自具有自己的优缺点。

3.1 菲丁法

菲丁法制取植酸的工艺流程如下所示:

菲丁法的优点是:该方法为传统工艺,原料易得,操作简单,生产稳定性强。不足之处主要在于所生产植酸质量差、植酸得率较低、工艺流程长、生产能力小、规模效益差、设备投资高。目前我国的传统工艺生产植酸的得率仅为2.5%~3%左右,植酸浓度约在40%左右。由于加入稀酸和碱液,所得产品杂质较多,且无机盐和蛋白质的含量较高,使产品质量受到一定程度的影响。

3.2 溶剂萃取法

其制取植酸的工艺流程如下:

溶剂萃取法是目前生产植酸的主要方法,和传统方法相比,采用萃取剂(如正己烷、正庚烷等)脱脂时很好的除去了蛋白质等杂质。采用氨水中和避免了引入其他金属离子。稀酸溶解后的溶解液采用碳酸氢钠作沉淀剂,能够有效的去除无机磷,使产品植酸中无机磷的含量大大减少。但此法生产植酸时,由于萃取剂的使用使生产成本增加。在氨水中和沉淀操作过程中,为了确保除去产品杂质,并使植酸钙、镁、铵盐沉淀完全,需要严格控制pH值,这就增加了操作难度。另外此法还有植酸得率较低、工艺流程长、生产能力小、规模效益差、设备投资高、过滤后洗涤难等缺点。

3.3 膜分离法

膜分离法制取植酸的工艺流程如下所示。

膜分离法的优点有:制取的植酸产品质量好,植酸含量高,杂质含量小,外观透明,几乎无色;制取植酸过程中不引入其他化学物质,节省原料,使产品杂质含量减小。超滤使蛋白质、淀粉等大分子物质一次性除去,并滤除了大部分色素,产品质量高。此法的缺点是离子交换后交换液中仍有大量的高分子物质,如蛋白质、淀粉等,在超滤过程中这些大分子物质极易使超滤膜堵塞,给生产维护带来困难。此外,此生产工艺所要求的设备投资较高。

(责任编辑:陈丽敏)