领导—成员交换、心理授权与员工创新行为关系研究

2013-12-29赵兴华

摘要:基于中国民营企业的背景,在对以往研究回顾与梳理的基础上,对领导—成员交换、心理授权和员工创新行为三者间的关系进行了探索。结果表明:高质量的领导—成员交换可以为组织营造出良好的创新氛围,促进员工的创新行为;对员工进行适当授权,提高员工对授权的感知水平,可以增强员工创新行为的内驱力,以期拓展员工创新行为的研究空间,为促进民营企业创新发展提供一定的参考。

关键词:领导-成员交换;心理授权;员工创新行为

中图分类号:F272 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)03-0067-03

一、问题的提出

随着市场竞争加剧,知识的快速更新与创新成为许多企业形成核心竞争优势的关键因素。尤其是对民营企业来讲,随着劳动力成本的上升,单纯依靠低廉的劳动力成本获取竞争优势已经不现实,唯有加强自主创新力度,拥有自主知识品牌,才能进一步做大做强。员工作为企业的构成要素,是创新的主体,对企业形成自主创新品牌具有重要意义。研究发现把领导—成员交换理论与员工创新行为结合起来,可以减少员工对创新行为的担心(Scott,1994),激发员工的创新行为。然而,目前基于中国文化背景下领导—成员交换对员工创新行为影响方面的研究还是有限的,尤其是对二者之间的具体作用机制更少涉及。基于此,本文以民营企业为视角,选取心理授权作为中介变量,研究领导—成员交换与员工创新行为之间的关系。

二、理论与假设

(一)领导—成员交换与员工创新行为

根据领导—成员交换理论,领导者由于时间精力有限对不同的下属倾向于采用不同的对待方式,有远近亲疏之分,由此员工便被划分为“圈内人”(in-group)和“圈外人”(out-group)。Graen和Liden等学者(1980)认为,高质量的领导—成员交换关系是创新工作所必需的。Mumford et al.(2002)认为,更高质量的领导—成员交换关系可以为员工带来更多的资源和机会,有助于员工创新行为的实现。孙锐、石金涛、张体勤(2009)、温滢(2010)的研究表明,领导—成员交换对员工创新行为有正向影响。彭正龙、赵红丹(2011)进一步证明了在中国情境下领导一成员交换与创新行为之间存在显著的正相关关系,支持了国内外相关研究理论在中国情境下的适用性。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设1:领导_成员交换对员工创新行为有显著的正向影响。

(二)领导—成员交换与心理授权

心理授权作为一个表达自我认知的概念,它的一个重要来源是对自己和别人关系的认知,认知程度越高心理授权的水平也就越高。Kim(2005)等人以餐饮业为研究对象,验证了领导一成员交换对心理授权的具有积极影响。国内在这方面也展开了一些专项研究,但研究数量还很少。潘静洲、周晓学和周文霞(2010)通过实证研究验证了领导—成员交换与心理授权的关系,其中,领导—成员交换对心理授权的标准化回归系数为0.538,证明领导—成员交换对心理授权有显著的积极影响。基于此,本文提出如下假设:

假设2:领导—成员交换对心理授权有显著的正向影响。

(三)心理授权与员工创新行为

在组织行为学领域,心理授权常被看作是员工的内在工作动机。通常情况下,内在工作动机会促进员工的创新行为。Spreitzer(1995)等实证研究结果表明,心理授权与创新行为呈正相关,心理授权水平越高,创新行为水平越高。刘耀中(2008)探讨了心理授权的结构维度及与员工创新行为间的关系,结果表明心理授权对员工创新行为具有显著的正向影响。孙锐、石金涛、张体勤(2009)通过研究证明了领导—成员交换与员工创新行为之间存在正相关关系。基于此,本文提出如下假设:

假设3:心理授权对员工创新行为有显著的正向影响。

(四)心理授权的中介作用

通过对以往文献的梳理我们发现心理授权常在理论变量之间的关系中发挥中介作用,尤其是对员工态度、行为和绩效的影响非常显著。如心理授权在社会环境因素和创新行为之间(spreitzer,1995),在授权气氛和个体绩效之间(Seibea,2004),在组织支持感与组织公民行为之间(王国猛、郑全全,2007),在创新氛围与员工创新行为之间(刘云、石金涛,2009)都起到中介作用。本文拟对心理授权在领导—成员交换和员工创新行为之间的中介效应进行探索,由此提出假设H4:

H4:心理授权在领导—成员交换与员工创新行为之间具有中介作用

三、研究设计

(一)理论模型

根据以上分析,本文提出以下模型,模型中领导—成员交换通过心理授权作用于员工创新行为,同时也直接作用于员工创新行为。

(二)问卷设计

本文对问卷的设计主要是借鉴国内外学者开发出来的成熟量表,这些量表经过了多次验证,具有很高的信度和效度。因此,在对这些量表进行分析的基础上,结合研究目的,确定了本研究所采用的问卷结构。其中,领导—成员交换量表采用王辉等人(2004)修订的量表,员工创新行为量表采用Scott&Brace(1994)开发的量表,心理授权量表采用国内学者李超平(2006)翻译的Spreitzer(1995)的量表。量表确定了之后,本文选取我国民营企业作为研究对象,收集了264份问卷,剔除了无效问卷后,共得到180份有效问卷。对收集到的问卷我们采用spss17.0进行统计分析。

四、实证分析

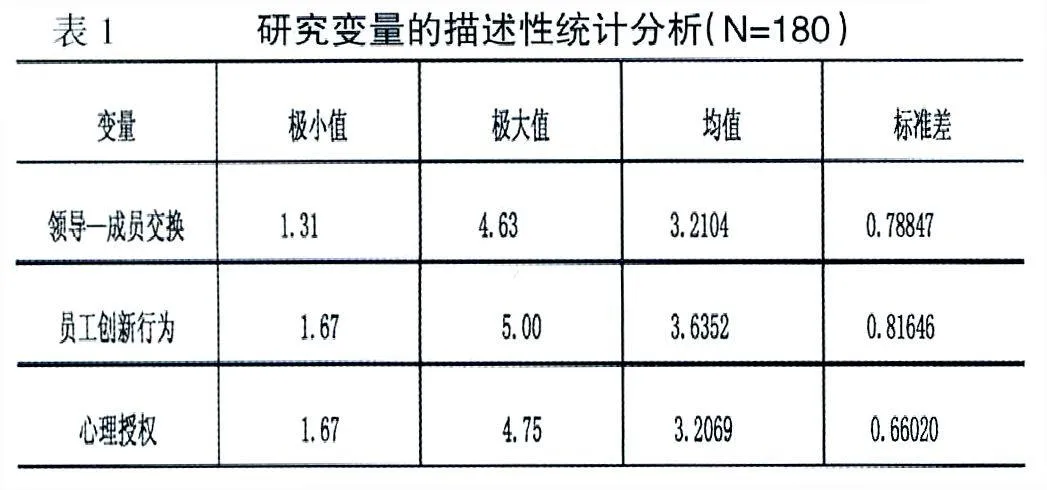

(一)各个变量的描述性统计分析

各变量的描述性统计结果见表1,从中可以看出领导一成员交换、心理授权和员工创新行为的均值均处于中等偏上水平,这说明:组织中的下属对其与领导成员交换的质量评价较高;组织成员比较富有创新性,表现出较高的创新性行为;组织成员对工作的意义和完成工作的能力是充满信心的。

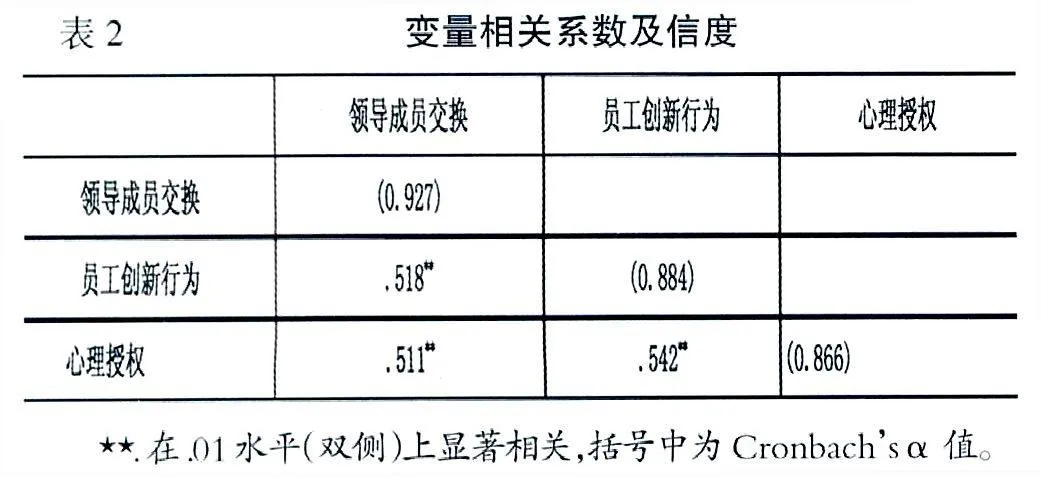

(二)变量的相关系数及信度分析

本研究采用Pearson积差相关法检验了各研究变量的相关系数,具体见表2。从表2可知,领导—成员交换与员工创新行为及心理授权均存在较高的相关性(P<0.01);信度分析中,领导一成员交换、员工创新行为及心理授权的信度到大于0.8,说明各量表均具有较高的信度。

(三)变量间的回归分析及中介作用检验

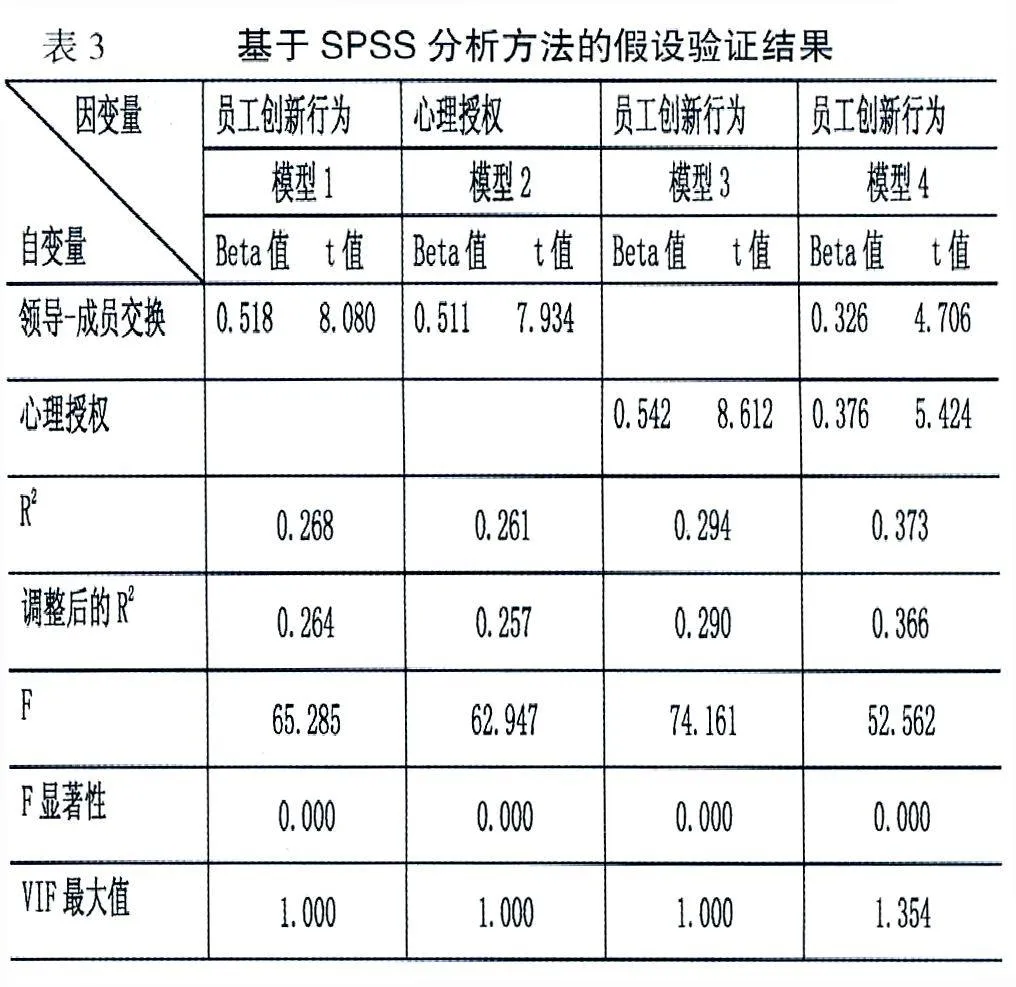

我们采用线性回归法的方法检验各变量之间的影响关系,中介作用的分析采用Baron和Kenny(1986)的回归方法。具体结果见表3。

1 主效应分析

在模型1中以领导—成员交换为自变量,员工创新行为为因变量做回归。结果显示,领导—成员交换对员工创新行为有显著的正向影响(β=0.518,P<0.01),假设1得到验证。

在模型2中,以领导—成员交换为自变量,以心理授权为因变量做回归。结果显示,领导—成员交换对心理授权有显著的正向影响(β=0.511,P<0.01),假设2得到验证。

在模型3中以心理授权为自变量,员工创新行为为因变量做回归。结果显示,心理授权对员工创新行为有显著的正向影响(β=0.542,P<0.01),假设3得到验证。

2 中介效应分析

在模型4中以领导—成员交换、心理授权为自变量,员工创新行为为因变量做回归。结果显示,在加入了中介变量心理授权后,中介变量心理授权对员工创新行为的回归系数为0.376,在0.01水平下显著,而领导—成员交换对员工创新行为的回归系数减小,由原来的0.518下降为0.326,但仍然达到显著性水平,说明心理授权在领导—成员交换与员工创新行为之间起到了部分中介作用,即假设4得到部分支持。

五、结论与建议

本文的研究表明领导—成员交换与心理授权和员工创新行为之间的相关关系十分显著,领导—成员交换对心理授权和员工创新行为有积极的促进作用。因此,改善领导—成员交换关系,提高员工对授权的心理感知水平对民营企业的未来发展来讲具有重要意义。

(一)构建高质量的交换关系,营造良好的创新氛围

与前人的研究一致,领导—成员交换对员工创新行为具有显著的影响,因此,管理者如果注重构建高质量的领导—成员交换关系,善于营造出良好的创新氛围,为员工提出创新想法、实施创新行为扫除障碍,员工就有可能将领导的这些关心和支持化作为回报的义务感,从而表现出更多的创新行为,并将这种创新性想法付诸实施,以改善工作绩效和组织绩效,促进组织的长远发展。

(二)以人为本,注重员工的心理感受,激发员工的创新行为

竞争日趋激烈的现实,让民营企业领导者越发意识到要使组织能够持续发展最重要的是激发员工的主观能动性。这就需要领导者在工作过程中,要注重以人为本,重视员工的心理感受。在管理实践过程中,领导者可以通过更人性化的管理制度设计、更灵活的任务分配方式、更具有挑战的工作内容、更高的上升空间等措施,丰富员工的工作内容,提升员工对工作意义的感知,并且给员工适当的授权,使其感受到自己被重视、被信任,从而增强员工的自我效能感,改善工作态度,提高满意度,表现出更多的创新行为。

(三)加强制度设计,善于授权,增强员工创新行为的内驱力

本研究的结果表明,领导—成员交换既可以直接对员工创新行为产生影响,也可以通过心理授权间接影响员工的创新行为。因此,管理者可以通过制度设计,为构建高质量的领导一成员交换关系扫清制度障碍,并通过授权,让员工参与决策,而且注重授权后员工的心理感知水平,来增强员工创新行为的内驱力。

由于受时间、资源和能力所限,本文在研究过程中难免存在一些不足之处,如样本容量有限、没有考虑企业的特性,因此得出的结论不一定对所有的民营企业都具有普适性。为了获得更全面的认识,建议未来的研究扩大容量,考察三者之间动态作用过程,加入更多的控制变量或调节变量。

(责任编辑:赵媛)