屯田大将赵充国

2013-12-29秦风

汉朝对外战争频繁之际,军队经常需要长途行军上千里,这时候军粮的保障就成了一个很大的问题。针对这个问题,早在西汉初,晁错就曾提出过“募民徙塞屯田”的主张,之后的桑弘羊、赵充国、曹操等人都对屯田进行了大力推广。其中有一个人,在屯田初兴时期,将屯田理论和实践深入发展,对后世产生了深远影响,这个人就是赵充国。

1

赵充国生于汉武帝建元四年(公元前137年),陇西上邽(今甘肃天水清水县)人,年轻时候随家人迁到了令居(今甘肃永登西北)。令居是河西走廊上的交通要道,西连羌地,北有匈奴,所以他对周边少数民族情况很是了解。

赵充国早先是一名骑兵,因为善骑射,后来补为羽林军。汉武帝天汉二年(公元前99年),他跟着贰师将军李广利攻打匈奴,在天山一带,汉军被匈奴重重包围,伤亡惨重,而且已经断粮好几天。赵充国眼见形势严峻,率领着一百多壮士,拼死杀出了重围,李广利带领士兵跟随其后,汉军最终突围。一场仗下来,赵充国全身上下的刀枪伤有二十多处。李广利对他很是欣赏,把情况上奏给汉武帝,赵充国这时候还只是个中下级军官(假司马),汉武帝亲自接见他,看了他的伤势,感叹不已,封他做了中郎,任车骑将军长史。赵充国一战成名。

汉昭帝时代,赵充国是朝中的主要将领,元凤年间曾领兵平定了武都郡(今甘肃武都东北)的氐人造反,后来又出击匈奴,擒获了匈奴西祁王,被提拔为后将军。

赵充国除了作战英勇,还善于理财。他给皇帝上的奏书中提到军需物资等数字时,常精确到个位数。汉昭帝发现了他的这个才能,让他当了水衡都尉——主管皇家园林上林苑,算是一个财务官员。

而他早年在令居生活的经历,也使他的见识超出常人许多。

汉昭帝即位初,匈奴侵扰汉朝边境多次被打败,劫掠无所得,转而把目光投向了乌桓,说是乌桓盗掘了单于祖坟,于元凤三年(公元前78年)发兵攻打。霍光知道后,想发兵共击乌桓,征求赵充国意见。赵充国认为不可,匈奴、乌桓自相攻击,两败俱伤后边境就可太平,汉朝不要去惹是生非。霍光找赵充国商量,估计是想笼络他,给他个封侯的机会,眼见赵充国反对出兵,不好再强求,霍光自己又不愿放弃机会,于是让女婿范明友带兵出击。范明友出兵大胜,回来后被封为平陵侯。

这个胜利只是暂时的。后来发生的事情证明,赵充国确实有远见——乌桓被汉打败后,实力大不如前,在汉朝和匈奴之间左右摇摆,时而依附汉朝,时而联合匈奴,成了边境上一个长期的隐患。

汉昭帝去世后,赵充国和霍光等人一起拥立刘询即位,刘询做了皇帝(汉宣帝),封赵充国为营平侯。宣帝本始年间,赵充国征讨匈奴,斩杀了几百人,杀敌虽不多,但赵充国作战勇猛,在匈奴中威名远扬,以至于后来匈奴十多万骑兵南下准备侵扰汉境时,一听赵充国领兵四万驻守在边境,随即就撤回去了。

2

赵充国是一个军事家,而不单单是一个普通将领。军事家和将领的最大区别在于,军事家有着清醒的政治头脑——就是所谓的“战略高度”。奠定赵充国军事家地位的,就是宣帝时期的平羌之战。

羌在汉代是一个比较大的民族,汉景帝时候,一部分羌人迁到了陇西一带,之后和汉朝边民屡有摩擦,在汉武帝年间还曾大举进攻过汉朝。汉武帝打败了羌人后,把他们赶到了今青海湖附近的西海等地,设置了护羌校尉对他们进行管理。

羌人离开了世代居住的地方,生活受到了一定影响,因此一直想回去。到汉宣帝年间,光禄大夫义渠安国出使羌人部落,先零(lián)羌的首领就向义渠安国说,希望能到湟水北岸去寻找汉民不耕种的地方放牧。义渠安国没有明确表示反对,只是报告给了皇帝。湟水北岸这一带,早在汉武帝时候就被汉朝控制,当初出击河西匈奴时,目的之一就是从地理上隔绝匈奴和羌人。义渠安国在这种大事上竟然不明确表态,赵充国知道后很生气,还因此弹劾了他。不过为时已晚,羌人认为义渠安国代表汉朝默许了自己的要求,直接渡过湟水,挡都挡不住。到元康三年(公元前63年),两百多个羌人部落首领开始悄悄结盟。两年后,汉宣帝知道了,就问赵充国是怎么回事,赵充国认为,这是羌人反叛的前兆,羌人占了湟水北岸就能跟匈奴联合,最后控制河西走廊。所以应该提早做准备。

过了一个多月,羌人果然开始和匈奴联系,打算借兵攻打鄯善、敦煌等地。赵充国向汉宣帝建议,应该尽快派人去羌人部落巡视,对羌人进行安抚,劝他们不要搞联合,同时暗地里监察羌人部落的谋反动向。结果朝廷又派了义渠安国前往。义渠安国到了羌地后,妄图速战速决,先杀了三十多个不听话的部落首领,接着又发兵攻打,杀了一千多人。这下彻底失了民心,连一心归顺汉朝的羌人部落都反了,开始互相联合,攻打汉朝边邑。神爵元年(公元前61年)春天,义渠安国率领三千骑兵去防守,在浩亹(gāo mén,今甘肃永登县西南)被羌人袭击,损失惨重,上书求救。

3

赵充国这时已七十多岁,汉宣帝考虑到他年龄太大,不打算让他去前线,于是请赵充国物色合适人选,赵充国答道,谁还能比我更合适?自荐出征。

在平羌一事上,赵充国希望朝廷不要过多干预,因为“百闻不如一见”,自己需要按战况随时调整策略。汉宣帝知道赵充国的能耐,对他还是比较放心的,也就答应了。

神爵元年(公元前61年),赵充国领一万骑兵从金城(今甘肃兰州西北)夜渡黄河,沿途禁止追击散兵游勇以防中计。经过一路观察,他感到羌人造反的心思已经没那么大了,走到西边的西部都尉府(今青海民和南,一说在今兰州西固)时索性固守堡垒,不和前来挑战的羌兵多作纠缠。

除赵充国一部外,汉宣帝又调集了数万军队由酒泉太守辛武贤等人统领,驻扎在边境。

羌人和匈奴不同的地方在于,羌人地域地形复杂。汉军一来进攻,羌人就纷纷逃进山里,等避开了汉军主力,又在后方袭击汉军运粮队伍,朝廷为此还不得不派赵充国的儿子赵卬率领一支部队专门进山搜剿羌人。汉军没有和羌人大规模交锋的机会,在这种情况下,速战速决基本上没有可能。另外,羌人大小部落极多,在造反一事上并不团结,很多部落都是因为之前义渠安国的大加杀伐才不得不造反的,态度并不坚决,听说赵充国来平叛,更是后悔不迭,互相埋怨。

赵充国了解羌人的作战方式,也知道羌人的心思,因此主张慢慢消磨他们的斗志,逐步分化瓦解。如果按照义渠安国的策略直接发兵攻打,只会使羌人各部落联合得更紧密,成为强敌,越发难以平定。所以他决定先从羌人内部入手。

第一步,他先释放了一个羌人人质。

这个人质叫雕库,是罕、开羌部落首领的弟弟。先零羌造反前,他来通风报信,先零羌起事后,汉军见雕库这部有很多人也参与其中,就把他扣押了。赵充国知道后,释放了雕库,让他回去向羌人宣扬大汉政策——汉军只是平叛,绝不滥杀无辜,大家不必恐慌,更不要投靠叛军自取灭亡;斩杀叛乱者,有罪的可免罪,无罪的可得赏。

羌人普遍不富裕,赵充国以钱财进行拉拢,使其从内部分裂,互相攻击,等到这些人疲弊不堪了,汉军再一举击破。

4

不过有人不愿意等,这个人就是酒泉太守辛武贤。

辛武贤是主战派,给宣帝上书说,汉军大部队驻扎在祁连山南,北边无人防守,长久驻扎很是危险;而且要是等到冬天才打,汉军马匹也不适应严寒,不如早早出击,一次消灭不了就继续打,多打几次,最后肯定就平定了。赵充国反对此建议,因为辛武贤领兵驻扎在酒泉,就是为了隔开匈奴和羌人,免其联合,所以不能离开;再说长途奔袭太冒险,效果又不好,最好不要发兵。先击败领头造反的先零羌,其余的既往不咎,派人安抚一下,自然就投降了,何必兴师动众去逐一攻打。

汉宣帝召大臣们讨论,多数人不明战况,纷纷指手画脚说要先攻破跟随先零羌造反的那些小部落,对先零进行孤立。赵充国出兵以来,和羌人没打过什么大仗,这可能就让汉宣帝等人得出了错误的结论——羌人造反远不像之前认为的那么声势浩大、难以解决,加上平羌战事已经花了不少钱,汉宣帝很忧虑,因此下了一道诏书,询问赵充国为什么不抓住机会攻打羌人,拖到秋冬季节劳民伤财。接着汉宣帝又从粮食涨价说到星象占卜,总之是说汉军应抓住机会早早出击。为此汉宣帝还派了军队去给赵充国助阵,望他速战速决。

赵充国看后,知道自己的作战方针没有获得理解和支持,于是上书分析了羌人造反情况,认为辛武贤带兵攻打罕羌只会被敌所制,同时详细解释了自己的战略安排。汉宣帝看了奏章后,基本同意了他的战略部署。

赵充国也理解宣帝的难处,因此决定先出兵打一仗,好对皇帝有个交代。神爵元年七月,他率领军队到达先零羌地区。羌人在堡垒里呆了很久,一直没打仗,已经懈怠,汉朝大军一来,丢盔卸甲全跑了。他们渡湟水时候赵充国并不紧追,所以很多羌人都是只顾逃命,并不拼死搏斗。羌人淹死了几百,混乱中汉军发动攻击,又有五百多被杀、被俘,十多万牲畜也被缴获,羌人大败而逃。

到了罕羌地界,赵充国命令军队不许扰民毁田。罕羌首领前来归顺,赵充国赐给酒食,不予追究。罕羌人看到了汉军的威德,不再想着造反,后来顺利归服。

5

这年秋天,已经有一万多羌人投降汉朝了。这时候赵充国一直在生病,因为羌人问题还没彻底解决,汉宣帝很着急,怕他去世后不好办,于是又下诏书催他,说已经给他派了破羌将军辛武贤、强弩将军许延寿作副手,应该尽快去攻打先零羌。

命令下来后,赵卬就劝赵充国听从皇帝的意思,毕竟出兵以来确实是没打过几场大仗,有些说不过去。赵充国坚持己见,认为正是之前错误的战略才导致了羌人叛乱久久不能平定,于是他给皇帝上奏书,表明自己用屯田平定羌叛的主张。

在这个奏书中,他先谈了以往对羌用兵的弊端——耗费巨大,效果一般。接下来他谈了自己关于屯田的构想:

从临羌(今青海湟源县东南)向东到浩亹一带,有两千多顷的闲田,撤回骑兵(骑兵对粮草需求极大),留下弛刑(减刑犯人)、步兵等,大约一万人,让这些人屯驻在战略要地,可防羌人进犯,也可用这两千多顷闲田种粮备战。到了农闲时节,这些人可以利用之前进山砍伐的木材来重建驿站,修复桥梁,疏通沟渠,周边郡县还可来放牧战马。这样既能减少军费开支,又能达到守边御敌的目的。

赵充国对屯田的积极态度可能是受到了桑弘羊的影响。早在汉武帝时候,桑弘羊就对屯田进行了大力推动,其中令居一带也是屯田地区,赵充国少年时候随家人迁到令居,应该就是在这一时期受到了屯田思想的影响。

汉宣帝看后,对屯田理解得并不是很透彻,赵充国就又给宣帝上书,列举了屯田的十二点好处,总结起来就是三大方面的内容:军事方面,一万兵士在边疆屯田,能够有效地防备敌人;经济方面,屯田士兵从事农业生产,自给自足,剩余粮食还可支援周边地区,为国家节省一部分军费;政治方面,通过开发边地,可树立大汉威德,震慑敌人,对内又减轻徭役负担,消除不稳定因素。

总之,屯田的意义远远大于用兵,可“坐得必胜之道”。

赵充国主张屯田的态度非常坚定,见汉宣帝还没有明确表态,他再一次上书,针对汉宣帝对屯田的一系列疑问做出了解释,他分析了羌人现状以及屯田防备敌人的具体操作方法,基本打消了宣帝的顾虑,朝中大臣对屯田的态度也慢慢发生变化,开始支持赵充国。神爵元年年底,宣帝终于答应由赵充国实行屯田,这时候赵充国已经76岁了。辛武贤等人多次要求带兵出击,汉宣帝也折中了一下,准许出兵。出兵后,辛武贤、许延寿、赵卬三路大军共平定八九千人,而赵充国基本没有用兵,却降服了五千多人。

6

经过几个月的屯田工作,到神爵二年(公元前60年)五月,赵充国向汉宣帝报告了羌地现状:羌人原有五万多士兵,投降三万左右,一万多已被剿灭,剩下的三四千人,羌人部落首领靡忘作了保证,能将这些人尽快擒获,屯田士兵可以召回了。

赵充国在边疆主持屯田的时间并不长,不过却收到了很好的政治效果,到神爵二年秋天,最后的四千多反叛羌人就投降了汉朝。他在边疆屯田期间,注意开发当地,完善基本设施,在河湟一带修建几十座桥梁,大大加强了边疆和中原地区的联系。

赵充国这时候快八十岁了,身体也不太好,于是请求告老还乡,汉宣帝赏赐给他安车一辆,以示礼遇,另有黄金六十斤。赵充国度过了平静的晚年生活,于甘露二年(公元前52年)去世,享年86岁,谥为“壮侯”。赵充国治理西羌的功绩深得汉宣帝赞赏,后来汉宣帝在麒麟阁上给十一功臣画了像,其中就有他。到汉成帝年间,碰到羌人造反,汉成帝就想起了赵充国,命学者杨雄在赵充国画像边作赋称赞他,“昔周之宣,有方有虎,诗人歌功,乃列于《雅》。在汉中兴,充国作武,赳赳桓桓,亦绍厥后”(周宣王时,有方叔、邵虎,世人歌功颂德,列于《诗经》中。汉朝中兴,赵充国彰显大汉威德,威武雄健,方叔、邵虎后继有人)。

赵充国的儿子赵卬,出兵平羌时跟随着赵充国作战。在羌人问题上,赵充国一直反对动用武力,辛武贤想立战功,因此对赵充国很是不满,而且屯田结束回去向汉宣帝述职的时候,赵充国并没有把平定羌人的主要功劳归于辛武贤和许延寿,而是认为屯田发挥了主要作用(此举并非出于私心,而是赵充国希望屯田政策能得到重视,使国家受益),辛武贤忙活一场却没有升官,怀恨在心,随后以和赵卬在军中的一次谈话为理由,告发赵卬泄露机密,赵卬自杀。最后由赵卬的儿子赵钦继承了赵充国的爵位。

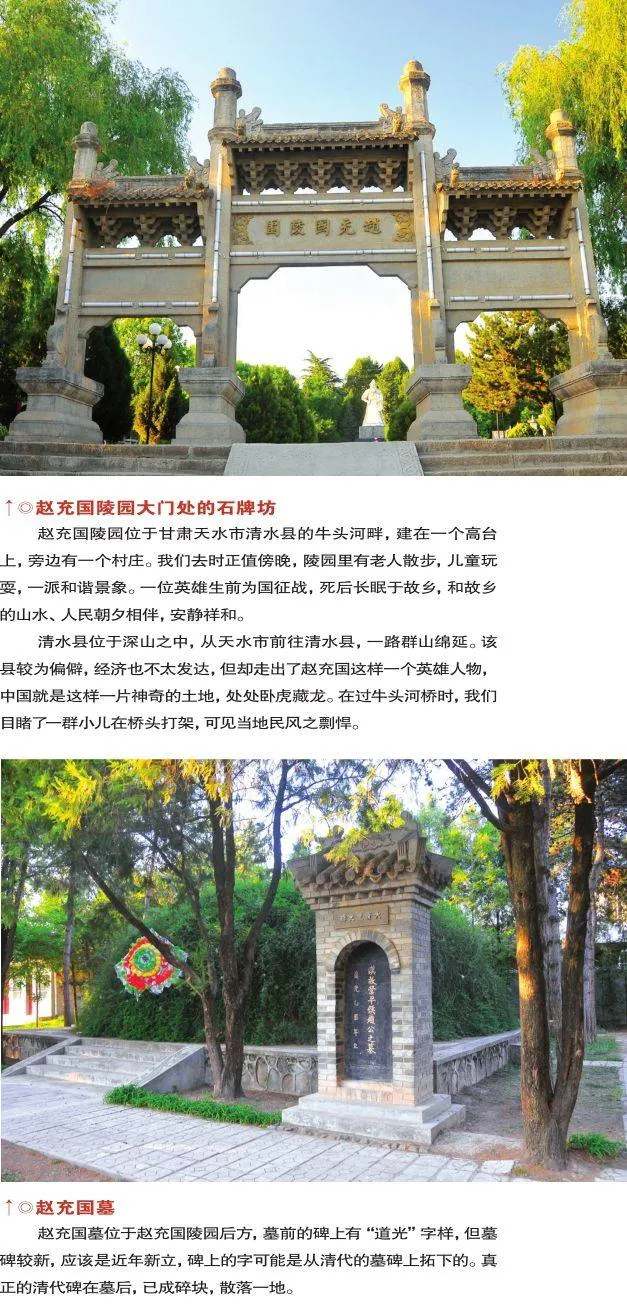

赵充国死后葬在他的故乡——今甘肃天水市清水县,如今墓园仍存,为省级文物保护单位。

7

赵充国是一个用兵谨慎的人,出兵时常常要先侦察情况,“百闻不如一见”正是从他而来。面对作战方式不同于匈奴的羌人时,发兵直接攻打的方式收效甚微,赵充国开始考虑针对羌人特点来进行平定,平羌的战事进行了不到一年,就耗钱几十亿,赵充国精于理财,看到了军队、粮草长途运转的弊端,所以下定决心屯田为国家节省军费开支。河湟屯田时间虽短,但在平定羌人的行动中却发挥了多方面的作用。

一,屯田不只是为解决军粮问题。在赵充国之前,屯田基本上是作为一项经济政策在执行的,也就是军队种粮解决给养问题以节省军费。赵充国是把屯田作为一个战略理念来执行的,防敌御边,文化同化,收到了很好的政治、军事效果。

二,扭转了战争局面。平羌之初,面对羌人的“游击”战术,汉军疲于奔命,收效甚微。赵充国带领屯田士兵驻扎在汉、羌交界处,一遇羌人来犯,不必长途奔袭应战,汉军在平原地区屯田,战时发挥了自身优势,掌握了战场主动权。

三,建立了羌人、匈奴间的隔离带。赵充国划定的两千多顷屯田地区,之前是空地,汉朝迁徙百姓到这一地区进行耕种势必会引起羌人反击,派军队屯田则不会出现太大的阻力,最后军队屯田逐渐过渡到吏民屯田,汉朝对这一地区就形成了有效的、长期的控制,和之前的空地比起来,这是真正意义上的隔离带。

四,同化羌人,使其和汉朝融为一体。赵充国在《屯田奏》中说道,军队驻扎下来可以“示羌虏,扬威武”——向羌人宣扬大汉的威德,使其产生敬服心理,加上开渠垦田、架桥修路之类的农业生产生活活动,也是向羌人输出中原先进文化的一种方式,羌人后来的归降,更多的是出于对汉朝文明的一种认同感。

8

客观地说,赵充国的河湟屯田直接的经济效益不是太大,毕竟时间很短,一万汉兵还有相当一部分要进行修桥铺路、戍边防敌等工作,真正从事农业生产的人不会太多。何况等到春天才“田事出”,屯田士兵五月就撤回了,这么短的时间应该没有收获粮食。

尽管如此,赵充国的河湟屯田对后世影响却非常深远。在他之前,屯田基本只是一个经济政策,赵充国眼光敏锐,看到了屯田在军事、政治方面发挥的重要作用,他给汉宣帝三次上的《屯田奏》,对屯田的意义作出了系统的总结,对前人的理论是一个很大的补充,把屯田从经济政策上升到了战略高度。后世研究西汉的屯田历史,赵充国的《屯田奏》是重要资料。直到清朝,康熙谈屯田的时候还提到《屯田奏》,可见影响之深远。