以无机成油论指导勘探开发的路径

2013-12-29李寻简直商昭

记者(以下简称记):我先简要介绍一下我们为什么拜访到您,第一个原因,我们觉得石油的成因问题争论了一百多年,是个很重大的科学史事件,目前正在朝着有突破的方向发展,我们想把它当作科学史事件记录下来;第二个原因,目前国内研究石油无机成因论的学者里,就我们所检索到的,您是最年轻的一位学者,其他的都比您年长约三十岁左右,您是我们找到的唯一的一位年轻学者,所以想重点关注、追踪,看看以后会有什么样的突破。我们想向您请教的问题已经列了一个大致的采访提纲,您可以先按照您的思路讲,然后我们再照我们的问题向您请教。

崔永强高级工程师(以下简称崔):(打开PPT文件,投影到墙上)这是我们做的一个关于页岩气的报告,页岩气来自地幔,你不是要问我关于幔源气的问题嘛。页岩气来自地幔,它有什么证据呢?首先是地幔烃的鉴别标准,北京的戴金星院士已经做出了全国公认的指标,就是甲烷及其同系物碳同位素比值,甲烷碳同位素值最大,然后乙烷、丙烷、丁烷的值一个比一个小,另外就是二氧化碳的碳同位值大于-8‰(戴金星院士关于幔源天然气鉴别标准的文章已刊用于本专辑第七专题,具体数据以该文章为准)。这样的话,幔源烃类气体碳同位素特征正好跟美国阿巴拉契亚盆地所谓的页岩气的地球化学特征是一样的,从地球化学的角度鉴定它是幔源气。还有一个证据,是1958年苏联人做的一个实验,这个实验在库德良采夫的书中讲到过。这个实验是这样的,在一千个大气压下,用油、粘土、水混合,混合之后再挤压,然后看还有多少油和水残留在粘土里面,实验的结果,有3%~4%的油被吸附在粘土里。一千个大气压对应的深度已经很深了,远远超过了我们现在的沉积层(10公里以下),所以,在沉积层里,粘土里不可能出油,也不可能出气,因为在一千个大气压下,还有3%~4%的油不出来。而有机生烃模式中烃源岩的生烃量有多少呢,地层质量的万分之一,实验中3%~4%的油都出不来,那万分之一的东西更不可能出来了。所以说,就这么一个实验就可以把有机成因论停止了,停止在沉积层里了。这还是假设它能生油生气,事实上它还不一定能生油生气。(崔博士的研究团队目前集中精力做的一件事是有关页岩气的研究,他们撰写的这份研究报告是重量级的,用充分的证据说明页岩气计划应该停止。由于他们的思维兴奋点正集中于页岩气,所以,对我们的采访也是从页岩气开始的。所谓页岩气,就其本意来讲,就是赋存于页岩〈粘土岩〉中的可燃烷烃气体。由于其含量低,不好开采,所以,过去各国均没有对它进行商业化开采,大概在三、四年前,美国人抛出了一系列“新消息”,说他们采用水平钻井和水力压裂技术,实现了对页岩气的商业性开发,美国原来是个天然气进口的国家,经过页岩气和煤层气的开发,现在不仅不用进口,还将要出口天然气。这股风流入中国后,有关方面也制定了发展计划,投入了大量资金。但是,迄今为止,在勘探方面没有突破。因此,有些学者认为,所谓“美国的页岩气突破”可能是个骗局。崔博士刚才所引用的证据,就是说明从化学组分上看,美国实际开发出的天然气是来自幔源的常规天然气,而不是什么页岩气。他举出的第二个例子,是说明在页岩〈页岩就是一种粘土岩〉中不可能生成和储存足够商业品位的天然气。我们此次采访的重点不是页岩气,而是幔源气,也叫非生物成因气或无机成因气,故有关页岩气的大量讨论未整理出来发表。但我们是倾向同意崔博士的观点的,近三年来,我们也一直在追踪页岩气的研究,曾数次亲往钻探现场考察,从一线反馈回来的消息是该用的技术手段都用了,但远没有达到预期效果。崔博士的主要观点是不存在“对页岩气的商业开发”这回事儿,凡是大规模开发的天然气,应该是幔源油气,即无机成因的天然气。)

记:这个实验是粘土岩不是其它岩石?

崔:对,粘土,按有机成因论的观点,所有的生油岩都是泥岩和页岩。

记:生油岩都是粘土岩吗?

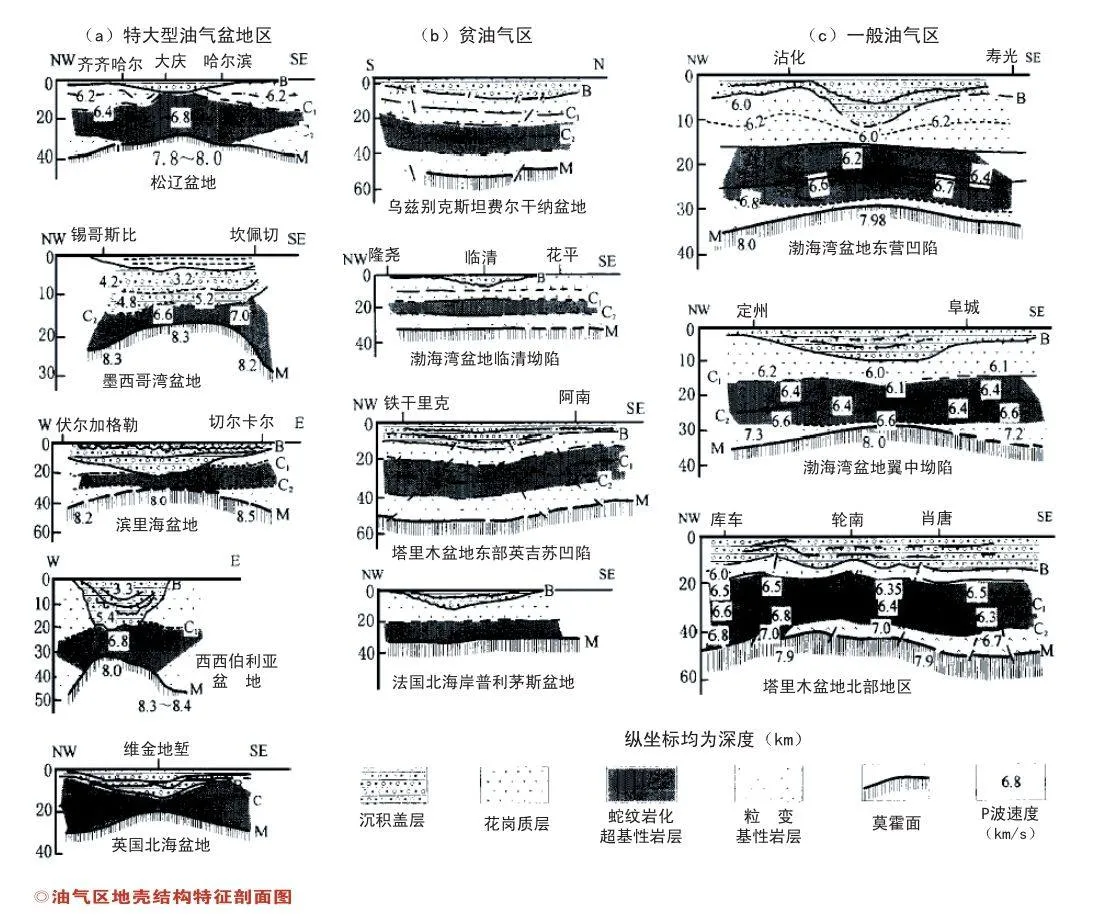

崔:页岩和泥岩都是粘土岩。页岩是海相沉积,它像书页状的,非常薄,非常致密,一层一层沉积下来,泥岩是陆相沉积,它是一块一块的,但是这两种岩石的性质是一样的,都是粘土岩,以粘土为主,里面有一些粉砂岩。有机成因有一个时-温关系曲线,叫温度、时间补偿曲线,李庆忠院士在文章里面特意算了一下这个东西,时-温关系曲线根本就不能成立,因为啥呢?化学里讲,物质在发生变化的时候,必须要达到活化温度,不达到活化温度,不管放置多长时间,都不会发生化学反应。我还提出了这样一个问题,就是热力学第二定律的问题。自然界所有的化学变化它都有一个普遍的规律,都是放热、熵增,我是指在自然条件下自然而然发生的,不是人为干预的,但是,干酪根生油它吸热,温度得达到250℃以上,熵减,因为干酪根是极其复杂的高分子团,最后变成非常有序的油气,熵减。所以从热力学第二定律的角度来讲,干酪根生油理论根本就不可能成立。另外石油有机成因的根据无非是三条:第一石油有旋光性,它跟生命物质的旋光性相对应,生命物质有旋光性,石油有旋光性,所以石油来自生命物质;第二就是生物标记物,石油里有生命特有的生命分子,卟啉等;第三就是石油99%在沉积层中。这三个证据,咱们一个一个地谈。旋光性物质和生物标记物,我们在地幔岩里面看到了,在陨石里面看到了,这就是说它们不是石油特有的,它们不能作为石油来自生命的证据。石油99%在沉积层中,我还有另外一个解释,现在有一个很好的证据,这是世界上大的油气田的地壳结构特征剖面图(演示各种PPT剖面图文件),像松辽盆地,上地幔隆起,它的位置对应沉积盆地,然后对应丰富的气藏。事实上,所谓沉积盆地是什么概念呢?没有上地幔隆起引起的中下地壳断裂,就不可能有沉积盆地,没有地壳断裂,地块下不去也就形不成沉积,也就没有沉积盆地,所有的沉积盆地都必须有上地壳断裂,沉积盆地不是独立存在的。有了大规模的地幔隆起,产生刚性上地幔和地壳断裂,地幔流体自然而然地进入到沉积盆地里来,并且最高的地幔隆起位置就对应最好的沉积盆地,所以,99%的油气都在沉积层中,并不能说明它就是由有机物生成的,而是由地幔上来的无机物生成的。这样就把有机成因论的三个根据都否定了,那么,我们还谈有机成因吗?

记:那好,我们不谈有机成因论了!

崔:还有一个,就是物质演化的层次的概念。咱们都知道宇宙大爆炸,宇宙大爆炸形成了基本粒子,然后基本粒子又形成质子和中子,再过了若干时段,又形成了更高的分子。我们今天公认的宇宙模型就是这个模型,那时候不存在生命。在从基本粒子到人类的整个过程中,物质的层次越来越高,高层次的物质的量越来越少了,层次高低跟物质量的多少分布是有关系的。我为什么谈到这个问题呢?我一直在找这个资料,层次和物质量的对应关系。因为在从低级的小分子到有机质再到生命这个过程中,它是一点点向高级变化的,那么在进入到生命之前,就有高级的石油大分子出现,高级的石油大分子一定在生命之前出现,因为物质的演化必须是有大量的物质做基础的,不是凭空来的。这个问题要能说清楚,事实上就能把石油说清楚了,因为这是很简单的一个逻辑,不可能在出现生命之后,再由生命演化出大量的石油。(崔博士此段话的意思是说,按照物质演化的规律,石油这种大分子的混合物应在生命形成之前就出现了,尽管由生命物质死亡后沉积降解或许也能形成油气,但这只能是少量的油气,因为在生命之前已有油气存在,而且可能数量要远大于生命形成的油气。——编者注)另外,在地质上找不到干酪根生油的证据。干酪根在生成石油的同时它还要生成分散的碳、石墨,天然气也是,可是我们在发现石油的地方找不到分散的碳、石墨这些东西。俄罗斯一个作者说,在油气层之外的地层中应该发现油滴,因为有机论讲油气藏是由非常小的烃类分子聚集形成的,但是在自然界中,找不到岩石中分散存在的油滴,以及介于石油和生油岩之间的过渡产物。

记:刚才您给我们看的这个图(《油气区地壳结构特征剖面图》),我也请教过杜乐天教授和李扬鉴先生,关于您刚才讲的地幔隆起的问题,李先生从材料力学的角度讲了地幔隆起和地表坳陷之间的关系,杜教授专门给我画了一个示意图,是地幔隆起上面形成坳陷,叫“镜像对应”,由此可以证明坳陷生油也是无机成因的一个证据。我现在也想请教您一个问题,地幔隆起的证据是什么?

崔:地球物理,就是人工地震。

记:地震?

崔:深地震反射。

记:深地震反射波不一样还是有什么原因?

崔:它有各个界面,不同的界面地震波的速度不同,跟介质密度有关。

记:沉积层的速度最小?

崔:沉积基底,也就是你说的基岩,基岩就是沉积层下的变质岩。沉积层地震波速度最小。松辽盆地的地震波速度是6.8m/s,这就是中地壳。你不是说了嘛,各位老师提出了不同的位置,张景廉老师说是低速高导层,就是中地壳,杜先生的深大断裂、深部断裂,李扬鉴老师不太同意深大断裂,因为深大断裂是什么概念呢?断穿岩石圈,上地幔最上面是刚性上地幔,也就是坚硬的岩石圈,断穿刚性上地幔一直到地壳,这么个断裂叫深大断裂。现在只有在大洋里面才有,大洋洋脊和洋陆交界的地方才存在这种断穿刚性上地幔的深大断裂,大陆没有。换句话说,大陆整个就是一个板块,大陆内部没有板块,大陆内部只有上地壳断裂。

记:我还得继续请教您一个问题, 6.8m/s这个速度是不是张老师说的低速高导层,低速高导层是不是杜教授所说的进入中地壳的软流体?

崔:软流层是在上地幔里边的,在刚性上地幔的下面有一个软流层,叫上地幔软流层,是在莫霍面下面,软流层最后也可以变成上地幔,成为它一部分,但是,之所以叫软流层是因为里边有气体。

记:张先生认为低速高导层是生油生气的发生区,在这个地方发生费-托反应,您对此有何看法?

崔:可以发生,只能说可以。

记:张先生认为从时间、深度、温度上讲,还有物质的地球化学角度讲这个地方是油气的发生区。

崔:对,油气生成要求的门限并不高。

记:对,300℃—500℃之间足够了。

崔:对,这个位置比较适合。国外还有一个研究,就是说1000公里的位置形成了油气。

记:深度1000公里?

崔:对,上地幔。

记:地幔全是液态的啊?

崔:不是液态,刚性的。

记:刚性的,那就是说在上地幔最上面的刚性层以下还有刚性层?

崔:上地幔软流层下面还有刚性的,地幔里面主要以橄榄岩为主。

记:算是晶体?

崔:全是晶体。你们的采访提纲里面提到了肖序常院士的以蛇绿岩加坳陷为油气藏的控制因素。

记:是这样,我给您解释一下我们为什么提出这个问题?我们是关心成油理论怎么跟勘探开发实践结合起来这个问题,所以请教了好几个专家,按无机成因论的基础怎么找,什么是找油的控制性因素?咱们不妨也把这种思路叫做“源控论”,只不过和有机论将“烃源岩”作为唯一控制油气成藏的控制因素的“源控论”不同,咱们按照无机论的观点来寻找油气成藏的根源。肖院士把蛇绿岩作为找油的一个控制性因素,他认为蛇绿岩跟坳陷结合的地方会有油;李扬鉴先生认为玄武岩再加上坳陷可以作为油气藏的一个控制因素。这两点全是我总结的,不是他们自己说的,如果有不当或错误之处,责任在我。杜教授他实际上也没提出来一个具体的找油的指标,但他讲了他的理论之后,我问了他一个问题,他认为在碱交代岩过程中是一个油气生成的过程,那我就问,找到碱交代岩能不能找到油气?他说这不行,太深了,还得有裂缝,他说的这个裂缝不是穿透上地幔刚性层的裂缝,而是在碱交代岩上方的那种裂缝,那也很深了,照他推测的,碱交代岩深的地方有七八公里,十几公里的也有,以碱交代岩加上大断裂作为控制因素,这是我给他总结的,他本人也不一定同意,我们还没来得及交流。我刚请教您一个问题,软流体,我原来理解的软流体就是低速高导层,但是您又解释的是在地幔刚性层下面部分,我感觉跟杜先生给我画的图不太一样,回头咱们再跟杜先生请教下,把这个事情再搞得透一点。

崔:是这样的,上地幔软流体,张景廉先生说的是中地壳低速高导层。

记:这个就比较清楚了。我想请教您的就是:您认为,如果我们现在按照无机成因论去找油或者找气,那么所谓的控制因素是什么?或者说控制因素这个概念本身能不能成立?实际上,控制因素是来自有机成因论的,烃源岩对储油层的映射关系,但在无机论中,这种映射关系就不存在了,可是我们现在用的找油的方法还是有机论的,储、盖还是成立的。

崔:这个问题咱们反过来说,有一句时髦的语言,“我的眼里没有爱情”,我的眼里没有有机成因,我们讲的是找油规律,不谈它的成因,因为在我的眼里,石油就是无机成因的。控制因素呢,是从石油勘探总结出来的,它是必须要有的,它的控制因素就是构造,这个构造呢,深大断裂也好,蛇绿岩也好,都有一定的参考意义。像松辽盆地,这个盆地的形成,是因为松辽和大兴安岭之间有一个大断裂,上地壳断裂,叫嫩江断裂。

记:这个断裂穿过上地幔了吗?

崔:没有,只是上地壳断裂。我刚才说了,整个欧亚大陆内部没有深大断裂,只有海陆间、洋脊有深大断裂,大陆内部只有上地壳断裂,这个就跟那些搞板块的说的是完全不一样的。构造作为油气的最主要的控制因素,那么像断层、断裂,它本身也是油气运移的一个通道,油气从深部来的,需要断层、断裂,这就是为什么老先生们都谈断裂,但是有了断裂之后,具体储存到什么地方?是断层的上盘、下盘?哪种类型的断裂更容易储油储气?实际上,我们最后研究的是断裂控油控气的这种模式。这些东西搞清楚了,那我们将来找油找气就容易多了。事实上,现在按有机成因去找油找气,对它自己是一种限制,必须得有烃源岩,烃源岩本身是什么呢?烃源岩本身是含烃的粘土岩或者泥岩,既然烃源岩已经含油气了,那就说明这个地方油气从深部已经上来了,它不是烃源岩,而是油气上来后被油气污染了的粘土岩,它不是源,是个末尾的东西,所以,烃源岩本身可以作为油气存在的证据,但是,你说烃源岩能不能断定油气在哪,这个不能断定,还是要靠构造,在盆地内部它分为几级断裂,控盆断裂、控陷断裂、控藏断裂等等,它分了好多个梯次,最终就是要把构造搞清楚,我们明年准备要开一个项目就是对构造进行研究。

记:是你们课题组还是你们研究院?

崔:我们课题组。

记:这个好,这个是能有突破的。

崔:实际上,这是一个具体的、有操作性的事情。以前吧,搞这个东西,老先生都那么大岁数,跟我差30岁了,青黄不接,我也着急,希望被认可,希望能发挥作用啊,但是这急不了,你真正拿出成果来,大家自然就认可你,到时候就不得不接受你。所以说,问题不在于有机无机,在于我们的水平还不够,在于我们的成果还不够有决定性的说服力!

记:您觉得油藏的控制性因素还是构造?

崔:构造系统。

记:从构造系统作详细的分析,按另一个思路来做,不拘泥于烃源岩,也不要太拘泥于什么断陷或者坳陷,也不太注重地质年代层。

崔:您提了一个很有意思的问题,什么地质年代的沉积层有油?现在看来,所有层都有油,新生代的第四纪,中生代的白垩纪、侏罗纪,古生代的石炭纪、泥盆纪等都有油气存在,从岩石的角度看,就是砂岩、泥岩、火山岩、变质岩都有油。像大庆就有裂缝性泥岩油气藏,那个位置恰好就有很多天然裂缝,这里面就有油气藏。所以岩性没关系,杜先生不是说了嘛,只要有储集空间、有孔隙和裂隙,只要有供油通道,就可以了。所以我们要找的最主要的就是控油的、供油的这个断裂,这是关键的问题,这个问题解决了,可以说,为中国将来的油气解决很多问题。

记:如果在大庆找到了,起码在勘探上就有突破性的进展。

崔:事实上吧,咱们全国勘探实际已经好多了,只是我们还没有正确认识。大量的资料摆在那里,就看你怎么去认识它。

记:您的《幔源油气是可再生能源》一文中引用了一个资料,讲“幔源油气的判别主要是依据其产出状态,其地球化学特征和目前沉积层生产的石油相似”。我这里提出一个问题是:“产出状态”的具体含义是什么?

崔:产出状态,我这里隐含了一个意思,怎么能断定它是从地幔来的,它在什么样的岩石里产的才能算地幔油气,我是这个意思。

记:准确地说不是它的“产出状态”,而是取决于它的赋存介质,比如说它在火山岩里存在、比如它在基岩里存在。

崔:我给你看个图(参见附图),这个是松辽盆地徐家围子徐深401井楔状气藏、“气水倒置”剖面图,这个气就是来自深部,所谓的深部就应该是幔源的,为什么呢?因为这个地方我们把它作为非气源岩来看(粉红色),上面这些作为中酸性火山岩来看(浅绿色),我们现在主流的观点还是认为火山岩里面有一些有机质,有机质能够生气。但有机论者的主流观点也承认,营城组火山岩以下层位的生气量远远不足以形成现今的天然气储量。

记:那火山岩是纯火山岩还是变质岩呢?

崔:火山岩有三层,下面的是火石岭组,然后是沙河子组,最上面是营城组。火石岭组主要是中酸性的火山岩,沙河子组它里面有一些泥岩,现在他们就认为泥岩里面能生烃,但是这里面呢,你看,从这个图里边去看它的楔状,刚才我指的那个位置,这是断裂,断裂延伸到下面,这上边能生油、生气,就不管了,但是就算你生成气也绝对不可能存这儿啊,因为这蓝的是水,你不能通过水往下走啊,气和油是轻的嘛,所以这个位置的气呢,只能是地幔来源的。这就是刚才你说的产状。

记:那么石油也有这种状态?

崔:这种东西好多,我判断它肯定不是有机质来的,肯定就是地幔来的,这就是幔源的油气嘛,事实上,我觉得根本就不用去争论什么有机无机成因。

记:那储量这个概念就不存在了?它不断地往上冒。

崔:储量不是固定的,是可以补充的。松辽盆地的第四纪沉积层最厚有多深?150米。也就是说松辽盆地是从早白垩纪开始一直在沉降。它一直在沉降是什么意思呢?地球是一个平衡的东西,它如果往下沉降的话,那它下面的物质到哪儿去了?它下面的流体就上来了,上哪儿去了?就补充到大气,也补充到油气田。咱们在探讨问题的时候,对一些基本的科学原理要有个共识,就是要承认大气的逸散,然后必须继续补充,达成这个共识之后,我讲东西你们就听明白了。

记:它们为什么会往下降呢?

崔:松辽盆地在沉降的时候,大兴安岭在抬升。这边是盆,那边是山,中间有一个断裂,叫嫩江大断裂。

记:是相对的?还是其中一个不动?

崔:都是相对的,因为松辽盆地下面的物质到大兴安岭下面去了。

记:意思是这边堆多高的山,就要挖多大的坑,这边往下沉,那边往上长。这个动力哪儿来的?

崔:松辽盆上地幔地隆起的时候,上边是坳陷,断陷和坳陷是两个概念,断陷是断,坳陷是整体地往下凹,物质在不断地溢出的时候,它就要沉降,这边抬起来,那边下降,它的中地壳物质要有个调整,事实上是一个重力均衡的概念,这边高,那边低。但是要从软流层的角度看,它俩的重量是一样的,重力均衡,因为这里面的物质是从软流层上来。这个软流层是指软流层里边那个能够达到重力均衡的面,从那个面看,它俩的重量是一样的,这边软流层多了,软流层密度大,软流层的密度3.28,地震波速度是8点几,那边是中地壳物质多,中地壳的密度是2.8,地震波速度是6点几,所以那边高了,没关系,这边下面有重的东西,从重力均衡的角度,在某个面上它们的重量是一样的。

记:刚才讲的徐深401井最深的地方是多深?

崔:4100米,它的这个楔状气藏本身就能证明它是无机成因的。

记:这回答了我一个问题,先前我对徐家围子的天然气是不是无机成因的是有怀疑的。

崔:还有一个,它的气在水下面,这从有机成因根本解释不了,气从哪来的?

记:按照教科书上的说法这叫“非常规气”,非常规气,就是气水倒置。

崔:气水倒置,为啥倒置?总得有个原因吧,而要讲原因,就只能说它是无机成因的,但是有些人不承认。全世界探井成功率45%,但是前苏联解体之后,前苏联搞无机的专家到国外去打井,你知道他们最高的探井成功率是多少吗?是93%。

记:哪些油田呢?越南的白虎油田算不算这其中的一个?

崔:白虎油田就是俄罗斯人找到的,就是在基岩、结晶岩里面找的,是在别人想不到的地方找到的。

记:那就是说明无机成因理论对勘探有着具体的实践指导作用。

崔:是。

记:您谈到白虎油田是在结晶岩里发现的,它的油气就存在在结晶岩里吗?

崔:对。

记:结晶岩的储存形态是什么样的?

崔:就是孔隙,结晶岩的孔隙是后来构造运动造成的裂隙,在流体进来之后,对它进行了溶蚀改造,就产生了一些次生的孔隙,有一些晶洞非常大,就像防空洞一样。在塔里木那边可以看到这方面的资料,它有的时候就直接打到溶洞上去了,那是石灰岩里的。

记:白虎油田结晶岩里的储存深度有多深?

崔:白虎油田储层深度不超过3000米,产量好像是日产上千方,具体数据得查一查。

记:像这种油田的形成,作为一个圈闭的判断标准是什么呢?以前一般都把结晶岩作为圈闭的一个判断标准。

崔:以前把结晶岩、火山岩当成石油的禁地,但是俄罗斯做无机成因研究的学者,认识到油气是从深部来的,那个地方肯定有油苗,因为断裂是无处不在的,既然下面有油气,上面肯定有自然泄漏,那就有油苗,然后对这个地方的构造进行研究,之后就知道哪里有油气了。你还有个问题是有机成因说指导下找到多少油气,所有找到油气的地方都有油苗,这个不用问有机成因无机成因,它已经存在了。

记:基岩的概念是什么?

崔:结晶岩、变质岩。

记:它是一个地层的概念,还是对结晶岩、变质岩、岩浆岩的统称?

崔:基岩是相对沉积岩说的。

记:可是岩浆岩地表冒头的也很多啊,能把它当作基岩吗?我在油藏构造的书里看到,更多的把它当做底部的岩石。

崔:我们叫基底,沉积层下面是基底,基底就是变质岩、结晶岩,非常古老,比如寒武纪的,松辽盆地沉积层就是从晚侏罗到早白垩以上的沉积层。

记:我看了您的论文,在不同时期对整个大庆徐家围子的天然气储量的数据不太一样,2008年您在《从火山岩勘探到基岩勘探》里面讲到它的提交储量是2000亿立方米,2012年您在《幔源油气是可再生资源》里面讲到它的控制储量是3000亿立方米,我不知道是用什么储量公式算的,因为现在基本上还是按烃源岩生烃量来算的。

崔:储量不同时期是有变化的。储量首先是孔隙,靠岩芯算孔隙,有多少的裂缝,多大面积、多厚,把孔隙度算出来,然后还要进行动态储量计算,就是这口井在多大压力下的产量,经过一段时间的产出之后,压力下降多少,产量多少,这样最后就能算出来到不能产出的时候那个压力之上能产多少,再进行动态结合,就算出了储量。

记:实际上是按体积法算的,如果未来全都是幔源成因的油气,油气将会不断得到补充,那么未来算储量就不是按体积法算了,实际上是按流量算了,比如一个裂缝里能冒出来多少立方油,或者多少立方气,因为底下到底能上来多少不知道。

崔:是这个概念,深部向上供给,有一个供给速度。像松辽盆地第四纪仍在沉降,最深处才沉降了150米,这个速度是很慢的,应该是比较恒定的。

记:如果对更深部的地方进行人工干预的话,供气速度会不会增加呢?比如我把一个裂缝给炸开,供应的速度会不会增加?

崔:没有意义。事实上现在采的油气,不是孔隙里面存在的油气,因为孔隙、裂缝里面存的油气是很少一部分,更多的应该是通过供油断裂,供给上来的动态的油气,因为孔隙和裂缝是死的,如果一个油田能够在某个产量的产出速度下,不加人工干预还能够稳产,这个速度就应该是深部向上供给油气的速度。

记:这是您的一个发明还是想象?我觉得您要用数据上的论证来证明它。

崔:如果你承认油气是从地幔来的,承认油气是可以补充的,这就是自然而然会得出一个推论。

记:但现在油田产量都在递减啊?

崔:在某个产出速度的时候它能够稳定下来。

记:那能稳定多少年?二十年?五十年?几百年?

崔:我估计稳定一百年都没有问题。以前为什么油气高产自喷,然后往下递减,因为这个油气在上面封盖的条件下,已经向上供给好多年了,然后上面封闭住了就产生很大压力,释放它的时候一开始是自喷,叫弹性能,把弹性能去掉之后还能自己产出来,以一定的速度,经过很长时间都不变,这个速度就是深部供给的速度。

记:我看了黄第藩先生对您的观点的批评,那篇文章名叫《关于油气勘探中石油生成的理论基础问题——与无机生油论者商榷》,他讲在打穿了的结晶岩下面还有沉积岩,大概就是这个意思,这个情况也是有的。

崔:这个概念很重要,涉及到一个构造名词,应该是存在大的推覆作用,就是形成断裂之后,基岩又推到沉积层上去,那是一个很大的构造运动。

记:黄先生文章中的原话是这样:“关于基岩油气田,李庆忠和崔永强等坚持无机生油论的某些学者,都把乌克兰第聂伯—顿涅茨盆地西北部边缘前寒武系变质基岩油田作为无机生油论‘再次崛起’的典型实例。但是,他们除了说明原油产自盆地边缘隆起的前寒武系变质岩外,并没给出原油的任何幔源证据。如图5所示,第聂伯-顿涅茨盆地是乌克兰最大也是最主要的含油气裂谷盆地,有120多个油田;油气分布具有东南气、西北油的格局。油源层是泥盆系和下石炭统,而气源层是上石炭统的煤系。其东北部发现的基岩油田中的原油不仅和盆地内非基岩油田中产出的原油性质相同,而且油源对比证明其石油主要来自下石炭统,油源层埋深也比基岩油藏深500m以上。”也就是说,在前寒武纪下(石炭纪比寒武纪晚),又发现了石炭统的地层,有大量的油藏,所以他说基岩油田不能证明它是无机的。

崔:他的这个资料吧,没有全面引用乌克兰作者的资料,那篇文章我翻译了,明天我把我翻译的文章给你。

记:我会引用刊载这篇文章,另外您对他这篇文章有正面回应的文章没有?

崔:我是2003年在敦煌开的中石油勘探年会上发表了《中国油气勘探向何处去》,黄先生发表了他的批评意见后,李庆忠院士写了一篇回应文章,我当时也感到挺为难的,因为我是年轻人嘛,对那篇文章我没有正面回应。后来我又想老先生既然有这么高的地位,又有那么多的学问,他不是出于什么个人私利发表的观点,他可能认为他是正确的,在这种情况下,没有必要公开发表文章顶他。应该找一个共同点,把分歧尽量减少,所以我主动去找黄第藩先生。2008年我到北大去讲座的时候,邀请他,他还去了,算是帮我“站台助阵”,当时,我想找车接他,可先生坚持自己打车来的,那么大年龄了,又有这么高的学术地位,我挺感动的,反思起来,我当时的作法还是对的,如果我写一大堆东西,唇枪舌战,会影响大家情绪。Ω

后记:实际上在对崔博士及其研究团队的采访中,我们讨论最多的是如何才能以无机成油论指导勘探,如何在这一理论的指导下,真正找到石油资源。经验丰富的杨永斌高工、马广宇工程师等,都发表了很多重要的意见,提出了不少可能实施的具体方案,因为这些只是讨论中的具体方案,尚未付诸实施,所以,这些内容暂未整理发表。崔博士他们有系统的研究规划,可参考后面的相关论文。