发达国家政府间卫生事权安排的经验及启示

2013-12-29张晨光

摘要:本文考察分析了五个发达国家政府间卫生事权的制度安排,总结了发达国家卫生事权在不同层级政府间配置的一般特点。考虑到中国面积大,地区发展不平衡,今后医改尤其需要发挥中央政府的作用。进一步明确中央政府的事权,加大财政直接投入。

关键词:发达国家 卫生事权 启示 医改

一般而言,事权与财权是相对应的。有什么样的事权,就有什么样的财力安排。在政府间纵向财政关系中,事权划分是基础,决定财权安排。但是,有时也会出现事权与财力不相匹配的情况。中央政府一般负责外溢性强、受益范围大的卫生公共服务,如全国性的传染病、特别重大疾病的防治。地方政府负责地方病、免疫接种、妇幼保健、基本医疗服务的提供和筹资。这是基本原则,在具体安排时,也受到各国地方政府管理能力的制约与影响。这也是Nirvikar Singh(2008)等专家提出的,成功分权的必要条件是地方政府的能力建设,而产品和服务的外溢性只是充分条件。

一、五个发达国家的经验

(一)美国

美国是卫生领域政府投入相对较少的国家,政府对卫生的管理主要集中在规则标准、市场准入的监管。政府对卫生领域的投入只占全部卫生费用的44%左右。政府对卫生领域的投入管理主要在医疗照顾、医疗救助、各州儿童医疗保险计划、联邦雇员、退伍军人、州和地方卫生部门办的诊所、印第安人医疗服务、军队医疗部队、国家卫生研究所、政府办的社区诊所、县和州立医院等。其中,政府办的公立医疗机构和医疗保险事权划分很好体现了美国特色。

很多地方政府向当地居民提供县级和市级的医院服务,但是规模都不大,床位数一般在200张以内。一些护理院和精神卫生机构由地方或州政府机构运营。联邦政府管理的是退伍军人管理局的医院和军队医院。此外,纯公共卫生领域,美国联邦政府的事权相对集中,美国健康和人类服务部下设美国CDC、美国FDA等公共卫生管理机构,这些机构接受政府拨款,而且是全国垂直管理,在各地区有办事机构,接受国家层面的统一领导。这是政府在供方发挥的作用。在政府机构组织上,地方层面也都设有卫生部门,但是县和市的卫生部门是州卫生部门的分支机构或派出机构。

在需方,政府组织举办公立医疗保险,最著名的是医疗救助(Medicaid)和医疗照顾(Medicare)。医疗救助是向低收入人群提供医疗保险。医疗救助的事权在地方政府,主要是州。州政府负责管理并制定参保标准和服务内容,各州标准差别很大。但是医疗救助的财力是联邦和州两级政府提供,而且联邦政府承担50%—83%的费用。费用高低根据各州具体情况而定,人均收入低的州得到补贴较多。医疗照顾是针对65岁以上老年人的公共保险计划。联邦政府负责具体管理和资金筹集。筹资主要通过在职人员的工资税缴纳来实现。

通过美国卫生事权安排的介绍,可以发现,中央(联邦)政府的事权较少,州政府的事权较多,但是总体上符合外溢性特点的要求。特别是中央政府统一负责老年人医疗保险,统一管理、统一标准,有助于减少老龄人群异地就医的盲目性①。当然,这种做法的一个重要前提是国家区域发展差距相对不大。中央政府整体负责公共卫生,地方层面只负责执行,这也是最大限度发挥了中央政府在纯公共服务方面的规模优势。

(二)加拿大

加拿大也是地域面积广阔的国家,同时也是联邦制国家,而且是个高度自治的国家。加拿大实行国民健康险,各省负责管理各自的公共医疗保险,制定各自的保障标准。加拿大联邦政府负责对各省提供补贴。

加拿大联邦和各省的权力划分严格依照法律执行。1984年,加拿大卫生法明确各省管理医疗保险,这项法律是要求,如果省级项目满足公共性、全面性、全覆盖性、可携带性、可及性,那么就能得到联邦政府的补贴。1995年,加拿大又通过了卫生与社会转移支付条例,条例对各省在运用联邦补贴资金方面更大的自主权。

本世纪初以前,加拿大公共卫生管理体系如同基本医疗体系一样是高度地方自治的。比如在免疫领域,省和地方政府负责儿童和成人免疫项目日程计划、递送、监督等几乎所有事务,各省对接种疫苗由各自健康保险得到保障,卫生部门负责疫苗的提供和资金。具体接种事务由地方公共卫生办事机构办理。联邦政府只负责特殊人群、疫苗市场准入和安全、监测不良反应等宏观事务。这种制度安排最大的问题是各地区标准不统一,而且多数省份的免疫接种都不是强制的,是自愿的。各省无论在免疫项目和具体执行标准上都不统一,造成管理效率很低。鉴于此,2003年,加拿大实施了国家免疫战略,强化了联邦政府在免疫规划、目标设定、日程安排、疫苗研究评价等领域的作用②。

加拿大的经验说明,即使是联邦制国家,中央层面政府也必须在标准制定中发挥重要作用。这是缩小地区差距的重要途径和手段。

(三)日本

日本是单一制国家,但是也有地方自治的传统。地方自治与社团协会管理紧密结合,因此造就了社会医疗保险作为主要卫生筹资方式的情况。日本也注重通过法律来规范中央和地方的事权,《日本国宪法》以及《地方自治法》对中央以及地方政府所担负的事权、为履行政府职能所确定的中央和地方政府的财权以及为实现公共服务均等化并保证中央政府权威的转移支付制度进行了明确而翔实的法律规范。

在医疗保险方面,日本1922年通过了首部《医疗保险法》,并于1927年、1938年、1958年多次修订扩大参保范围,到1961年医疗保险实现了全覆盖。这些保险大部分是社会医疗保险,按照人群可划分为就业人员和非就业人员的医疗保险。就业人员的医疗保险中,政府负责的是就业人员在5—300人的小企业的医疗保险,通过国家医疗保险机构在全国的300个办公网络实现管理。就业人员不足5人的小私营企业主、退休人员、个体从业人员的医疗保险是通过市政府和国家医疗保险社团管理的。大约有3000个市政府负责管理了90%的个体从业人员,如农民、店主以及他们的家属和老人。166个国家医疗保险社团直接管理医师、律师、牙医、食品零售商、木匠、理发师等职业人群,这些国民医疗保险也由地方政府管理。

在供方,日本的中央政府和地方政府都会办一些医院。日本公立医院数量大约占全部医院的19%,床位数占到33%。大约有3/4的公立医院是市和地方的,1/4的公立医院是中央政府的。

(四)德国

德国是联邦制国家,有避免过度集权的政治文化。德国是社会医疗保险制度的发源地,并在最初就确立了统一性、社团主义的传统。

联邦政府卫生部负责管理强制医疗保险和长期护理险的有效性与效率,医疗服务质量,维护病人利益,传染病防治和预防保健等事务。主要是设定标准。同时也管理医师的资格准入。各州都有自己的卫生部门,制定各自的法律,负责监督各州自己的机构,本州医疗卫生、医院管理、传染病预防及治疗、疾病控制、急救医疗与管理等方面工作。各行政区主要负责执行。

在供方,德国按照区域卫生规划,实行四级医院制度,最高的四级是大型区域医疗中心。医院实行“双预算”,由疾病保险基金(负责日常费用补偿)和州政府(负责基础设施投资)设定预算进行补偿。公立医院占全部医院的一半,一般由州政府管理。联邦政府还负责保销所有公务员及家属的医疗费用的50%。

(五)法国

法国是单一制国家,但是卫生领域分权程度相对较高。法国也是社会医疗保险为主的国家,纯政府资金在卫生筹资中的比重大约仅有5%,很多学者都评价是筹资和服务的公私混合(Victor G. Rodwin和Simone Sandier,1993)。

从需方看,医疗保险基金是按地区和市成立的,全国有16个地区和133个地方疾病基金,但又是由私营非营利组织管理的,有的也由中央社会保障代理机构等代管。此外,中央层面的税收也对医疗保险基金有补贴,是通过征收健康税的形式实现的。地方政府还专门负责医疗救助管理。

从供方看,法国公立医院规模占比很大,在全部医疗机构的2/3左右。但是公立医院基本实现了管办分离,政府很少干预医院管理,医院是自治机构。公立医院通过区域医疗管理机构接受政府疾病风险基金的拨款。在公共卫生领域,中央政府卫生部负责公共卫生项目的规划和设计,具体执行由地区(CRAM)和地方(CPAM)社会保障办公室负责。

二、对中国政府间卫生事权改革的几点启示

从五个国家的分析看,卫生事权在中央和地方政府间的安排差异很大,主要与各国具体国情有关,也与各国基本的医疗制度选择有关。特别是很多国家都保留了相当数量的公立医院,说明公立医疗体系在整个卫生服务体系中有特殊重要性。同时一个基本的特征是事权安排需要在法律层面加以规范,减少中央与地方谈判的随意性,提高制度安排的稳定性。即使是事权主要在地方为主的国家,也需要中央政府通过规范的转移支付加以保障。事权在地方政府的一般原理与财政理论基本一致,除了有溢出性强弱外,地方政府一般管理负责具有信息优势的事务。相应的中央政府负责一般负责规模效应、外部性强的事务。

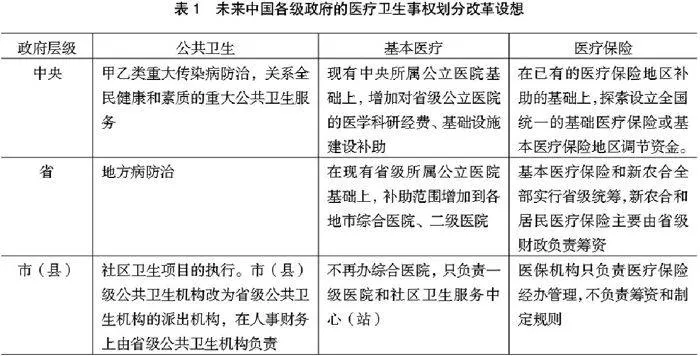

中国卫生领域事权的划分主要与行政级别联系在一起。建国以来我国卫生事权的安排基本按照行政隶属关系确定,即中央所属的卫生机构由中央安排投入,省级所属卫生机构由省级财政安排投入,市级所属卫生机构由市级财政安排投入,相应的县级及以下机构也由其财政安排投入。事权是与行政级别联系在一起的,不是或者主要不是与卫生项目的外部性范围、受益范围联系的。有什么样的事权安排,就有什么样的投入结构安排。因此,合理调整不同层级政府财政卫生投入,必须重新划分不同层级政府的卫生事权。划分的基本原则要公共服务的外部性强弱进行划分。如果卫生服务的外部性很强,影响能覆盖全国,则必须由中央政府负责。如果卫生事项的外部性仅为省级范围,则应由省级政府负责。如果卫生事项的外部性仅在市县级范围,则由市县级负责。同时,为了与今后三级财政体系相适应,卫生事权仅安排中央、省、市(县)三级,乡镇一级不再负责具体卫生事务。具体事项划分见表1。

特别需要说明的是中央政府对医疗机构的事权。从理论上讲,中央政府不应该办医院,今后也应该逐步将所属医疗机构实现“管办分离”。但是考虑到中国目前央属大型医疗机构已经事实上成为区域医疗中心的现实,具有了很强的正外部性。所以建议增加中央政府对区域内大型综合性医疗机构的补助。但是今后将逐步实现管办分离。近期内,需要在中央政府主导下按大区域建立7—8个全国区域医疗中心,所有区域医疗中心标准统一,人员配备标准统一。通过供方的水平大体相同,引导患者在区域间分布大体一致。目前也有省级行政区实施区域内建设若干区域中心。如北京市在“十一五”末期到“十二五”初期,启动建设10个远郊区县区域医疗中心,市级政府主导投入使各区县医疗机构硬件配备基本达到与市区内三级医疗机构相同的水平,对缓解中心城区就医困难起了积极作用。但是这里的中央政府补助不一定是新建,因为在中心城市已经有若干大型医疗中心。中央政府补助资金应该主要集中于对医院承担的实际属于公共卫生领域职能进行补贴。这种补贴资金可能起到的作用是更好地建立公共卫生与医疗领域的联系。

注:

①中国目前出现的一个现象是60岁以上退休老龄人群向大城市集中现象,一方面户籍制度允许投靠子女,另一方面老年人向大城市迁移的主要目的之一也是为了追求更好的医疗保障。

②Jennifer E. Keelan,Concurrency in Public Health Governance: The case of the National Immunization Strategy. Public Health 2008(2)

参考文献:

①桑特勒,纽恩著,程晓明等译.卫生经济学[M].北京:北京大学医学出版社、北京大学出版社,2006

②Jennifer E. Keelan,Concurrency in Public Health Governance: The case of the National Immunization Strategy. Public Health 2008(2)

③Singh N,“Decentralization And Public Delivery Of Health Care Services In India”,Health Affairs, 27, no.4 (2008):991-1001

④Rodwin, V. G.and S. Sandier,“Health Care Under French National Health Insurance”Health Affairs,12, no.3 (1993):111-31

(张晨光,1979年生,山西阳泉人,博士,北京市发展和改革委员会助理研究员。研究方向:社会保障)