身份:姓“非”还是姓“美”?

2013-12-29梅里

1960年代声势浩大的美国黑人民权运动以及近30年来在西方思想界影响甚广的东方学与后殖民理论,不仅全方位提升了美国黑人——标准说法是“非洲裔美国人”——的社会政治地位(奥巴马当选美国总统就是一个力证),也同时唤醒了他们对传统白人主流文化的质疑,提升了自身的文化自觉。如果说30年前,面对传统白人文化中关于黑人形象的“魔化”描述,黑人经常采取简单的正面对抗的话(比如揭露白人描述的虚伪性、塑造黑人的正面形象),今天新一代的非洲裔美国艺术家更多地采取了柔性策略,在包括摄影在内的诸多领域取得了令人瞩目的成果,以至于美国焦点出版社最新版的《摄影百科全书》专门设立了“非洲裔美国摄影师及其摄影主题”这一章,对这一现象进行总结和探讨。探讨内容包括“刻板印象、种族振奋、民主媒介;老黑人和新黑人;黑人、白人与纪实摄影;美学与政治;美国黑人的文化身份”。(转引自《摄影百科》译者王瑞先生与笔者的通信,经允许使用)在探讨“美国黑人的文化身份”方面,安沃尔·伊瑞兹库(Awol Erizku)的参照艺术史摆拍系列,是近期一个引人关注的案例。

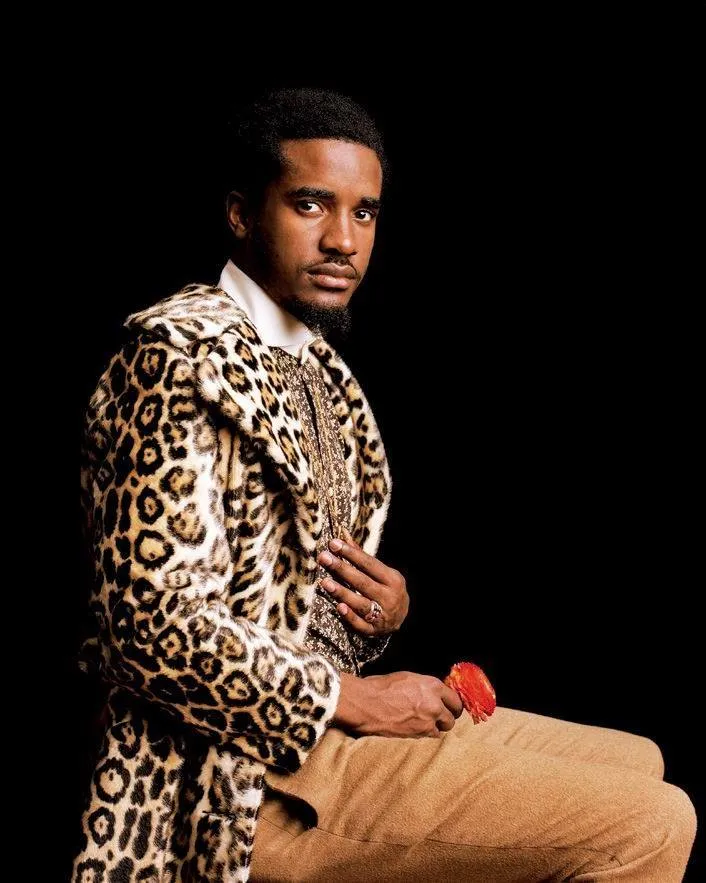

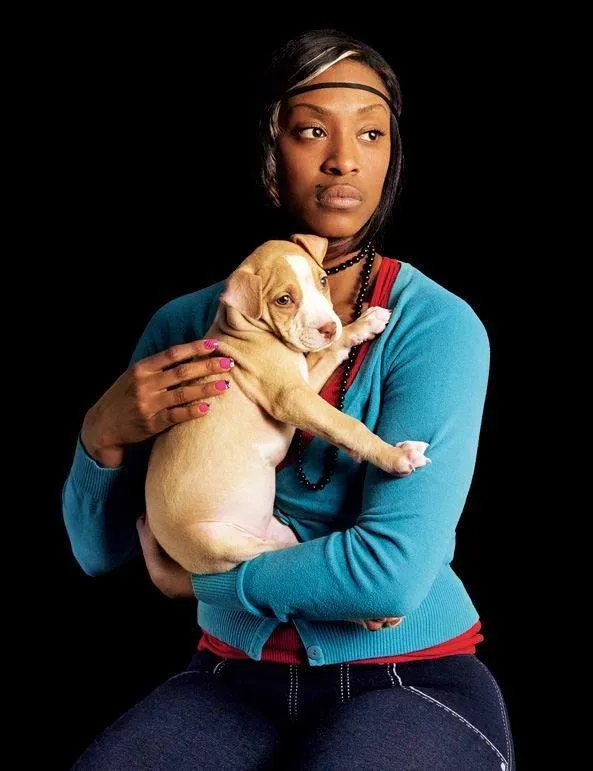

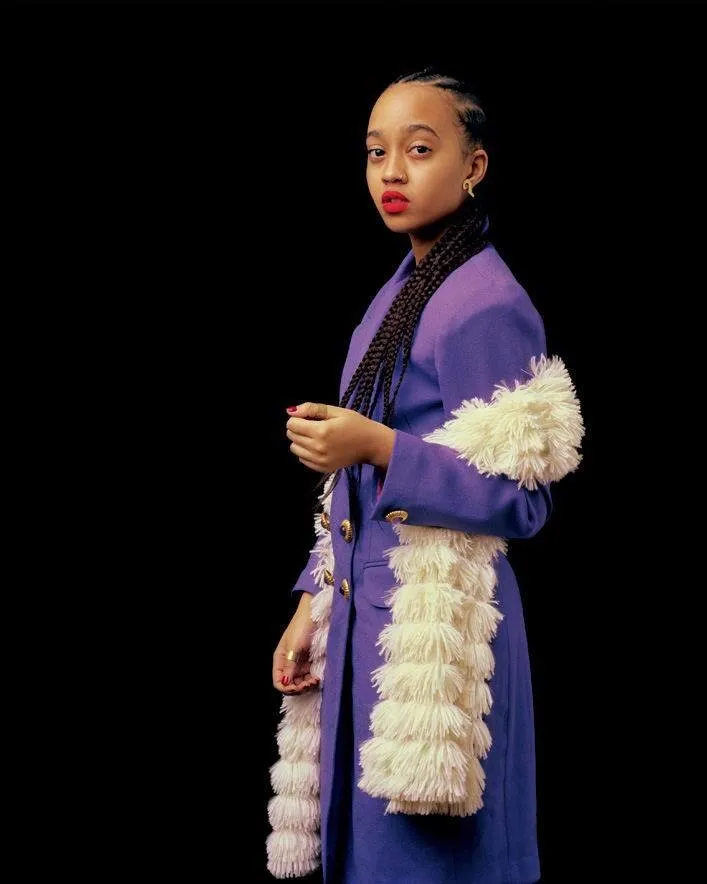

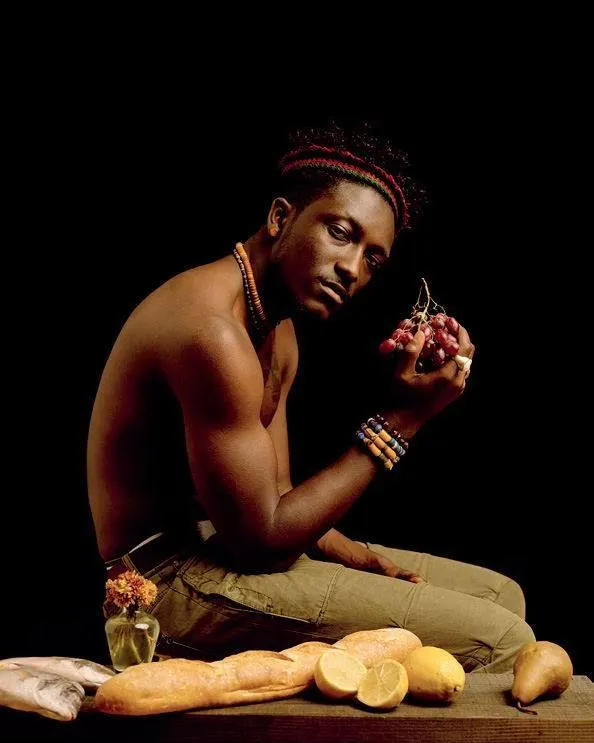

关于西方艺术史缺什么,不同的人看法不同。年青的伊瑞兹库童言无忌:“缺少种族的多样性,尤其缺少有色人种的形象”。在美国,尤其是联系到伊瑞兹库的个人背景和作品,这就是说缺少黑人的形象——伊瑞兹库本人1988年出生于埃塞俄比亚,现在就读于耶鲁大学研究生院;他作品中的模特,也全都是非洲裔美国人。

于是,伊瑞兹库要用当代摄影的方式,“补充”一下西方艺术史。他参照达·芬奇、安格尔、卡拉瓦乔等人的名作,通过面书(Facebook)、博客等途径,寻找愿意参加拍摄的非洲裔美国人做模特,合作完成了这个参照艺术史的摆拍系列。当然,这个系列并不是完全脱离社会生活的纯粹学院派游戏,同样涉及到艺术家本人和自己所属族群的文化身份认同:“我所在的(非洲裔美国人)社区一直被迫接受负面形象,(在美国社会)这种形象已经固化。但我了解与我一起长大、和我一起生活的那些人,这种负面形象并不正确。因此,我想通过艺术,从正面来呈现他们;他们都不是职业模特,但都有一种惊人的美。”

参照艺术史的摆拍,无论是颠覆性的还是解释性的,在当代艺术摄影中都是“老套子”,因此,伊瑞兹库至少需要面对两个问题:第一,这种摆拍能从哪个角度撬动“美国黑人的文化身份”这一话题,引发人们的思考?第二,自己的工作方式是否能超越对前辈艺术家的模仿?

对于第一个问题,伊瑞兹库的回答看似含蓄,其实劲力十足。虽然西方传统艺术史是白人的艺术史,但他不是简单地去颠覆或重新解释,而是对之进行“补充”——这种“补充”实际上是一种当代艺术策略,包含了涂抹、修正、颠覆、解构、重建、改写等多种可能。讨论美国社会中黑人的文化身份问题,除了黑人的历史文化自身背景之外,更重要的是考虑美国社会文化中黑人与白人的传统关系,如果用著名的黑人思想家法侬在其名作《黑皮肤白面具》中的话来说,这是一种互为他者的关系:长期以来,在黑人身上,白人确认了自己的优越性,更加自信;而在白人身上,黑人看到了自己渴慕和希望拥有的那些东西,也就是说,黑人内心最深处,是希望自己也成为一个“白人”——拥有白人所有的知识、修养、财富、社会地位等等。正是在这种意义上,法侬有一句名言:“黑人的灵魂乃是白人的人为制造”。那么回到伊瑞兹库的艺术史摆拍系列,他完整挪用了经典白人艺术家的原作构图等要素,却将画面中的核心元素白人替换成了黑人,这种“补充”,同时也包含了上面所说的解构、改写等多重意义。它让人们原来很熟悉的艺术史一下子变得陌生起来,两幅作品同时挂在墙上,其关系是戏剧性的:它们不是对抗、复制、统治、反讽、挪用的单向关系,而是一种“杂交”关系:融合了历史与现实、白人与黑人、对话与对抗、艺术传统与当代手法等多重因素,这种关系更为厚实,也更具现实力量——用评论家罗伯特·扬的话来说,就是“在这种情形下,熟悉的变得遥远起来,变成一幅经过变形的怪眉怪眼的摸样,模仿者颠覆了被模仿者的整体性。权力关系,如果不是完全颠倒,也必定开始动摇”。(《身体的文化政治学》,汪民安主编,第81页,河南大学出版社,2004)围绕第二个问题,笔者与伊瑞兹库有下面的对话:

梅里: 你的照片与经典绘画作品的关系一眼就可以看出,早有一些艺术家比如辛迪·谢曼,参照艺术史完成了类似的作品。如果有人批评你,说你在模仿辛迪·谢曼,你如何回答?

安沃尔·伊瑞兹库(Awol Erizku,下面简称“伊瑞兹库”):我的作品是把艺术史放到新的语境中,前辈艺术家的类似作品,比如辛迪·谢曼的作品,在开始这个项目之前,我都仔细考量过。因此说我是“模仿”,那是太看轻我了;开拍之前,没有一个细节没有仔细想过。辛迪·谢曼的思路是,通过当代摄影直接把自己放进艺术史之中(她是把自己化妆成名画中的人物,再按照画中人物的姿态、表情、构图等把照片拍下来—编辑),但我从没这么做过。我作品中的人物是在地铁站或面书(Facebook)上找到的,有的就是我邻居;我选他们,是因为他们反映了我成长的过程、我生活的环境,是我天天都要见的人,艺术史还找不到同样的做法。

梅里:所有的模特都是非洲裔美国人,意味着这组作品与非洲有密切关系。是因为你出生于埃塞俄比亚,所以想强调作品的非洲背景吗?你的作品是否受到非洲文化的影响?

伊瑞兹库:对我作品影响最大的,是大众流行文化(波普文化)和非洲裔美国人文化;非洲的确是与非洲裔美国人文化有千丝万缕联系的一个背景。很多人认为我是非洲裔美国人,这种看法也确实对我有影响。就像我前面说的,我拍摄的都是我周围的非洲裔美国人,在纽约,他们与我在相同的环境中成长、生活。

梅里:模特身上的范思哲、LV等名牌物件很惹眼,你能进一步解释一下你的想法吗?

伊瑞兹库:把模特与奢侈品品牌的物件一起呈现,来自于绘画中的古老传统:以前贵族或贵妇人画像的时候,总是把最能炫耀于人的东西放在惹人注意的位置;因此这些奢侈品品牌的物件呈现在照片中,就成为我的作品和被摄者的一个指示物:这不单是一个裸模为艺术家坐在那儿,而是讲述了一个更深远的故事,因为它与传统联系在一起。

梅里:你很年轻,目前创作中遇到的最大困难是什么?

伊瑞兹库:除了找到合适的模特之外,现在的最大困难就是在不接受过多商业拍摄的前提下,如何维持我这个小小的工作室正常运转。

梅里:能否谈谈你的下一个项目?还与艺术史传统或非洲文化有关吗?

伊瑞兹库:我首先要全力应付在耶鲁大学研究生院的学业,同时会寻找照片制作的新工艺,把我主要的拍摄对象—非洲裔美国人—呈现得更出色。我不能谈太多细节,但我希望把拍电影的经验用到拍照片上来,使我的照片可与电影影像媲美。

由于思考的细致和完成度很高,伊瑞兹库的这个艺术史摆拍系列不仅引起了评论界的注意,市场行情也不错,其中销售最好的是《戴竹耳环的女孩儿,2009》,这幅作品是受17世纪荷兰画家约翰尼斯·维米尔(Johannes Vermeer)的名画《戴珍珠耳环的女孩儿(约1665)》启发拍摄的,这幅作品的尺寸有两个系列,50 x 65英寸限量5张,每张5000美元,30 x 40英寸系列限量10张,每张3,000美元。截止去年年底,展览推出不到一年就被收藏6幅。