发光的图像

2013-12-29刘灿国

![]()

在我们镇等候 iPhone 5s 的人虽然不算多,但也超出了我的预期。由于还有些时间才开门,不相识的人逐渐攀谈起来。排在我前面的女士衣着高端雅致,丝毫不像是会跟你谈到光圈的人。但如你所知,她正在和前面的人谈论像素尺寸和豹速连拍模式(Burst Mode)。周围人倾听又时而反馈,稍远处壮硕的、刺青就差没刺到脸上的卡车大哥,时而点头露出会心可爱的微笑;或许是早上赶场咖啡太浓的缘故,这样的场景有些让人置身古罗马浴场中智者对谈的幻象感,奇异而有趣。

很难想象普通人群会对数字相机了解如斯,甚至只是有了解的兴趣。或许这个被Twitter和微博催化的短消息世界真的改变了我们认知的方式,以往觉得复杂的事情变成易于快速消化的寥寥数语。或许更是这样,让传统上无关的人开始有兴趣参与某些一直有隐形大门的技术领域,譬如摄影。

技术的发展往往会削弱甚至摧毁专业性。任何技术之初,都是为了应对新需要而设计的复杂流程。然而,一代代的技术改进,总是倾向于更复杂的深层改良和更易用的表层简化。技术仿佛是一扇越开越大的门,越发展,就越会向更多的人群开放。更多的参与者会得益于这种改变而加入,而如果有了更广泛背景的参与者,也就意味着这一技术将因为知识的融合和需求的多变而再度充满活力。

作为爱摄影的人,我们刚经历一次胶片到数字技术的变化。现在,我们似乎又要开始准备从数字时代向网络时代的过渡。不同的是这次的变革速度已不再是缓慢的百年,胶片摄影百多年的物质积淀在数年间被数字相机分解消化,而数字相机主导的摄影世界却正在以“月”为单位,迅速地被移动化的网络影像边缘化。或许你已经知道,这个世界更多的照片开始产生于手机而非传统定义的相机。

我们需要抓住这个短暂的机会来盘点和梳理摄影的技术发展脉络。如果说胶片和数字之变迁是摄影技术本身前进的必然的话,我们的讨论将回归影像控制技术,胶片和数字都仅仅是影像的载体,而最终决定影像如何呈现的,始终是人类。

加加速度

人们常说,这山望着那山高,或也有它的道理。因为新的目标只有在登顶到一个极限的时候才得以发现。历史上任何工具的发明和发展都在提升这一领域挑战问题的难度。我们追求更快的汽车,足够快了,就要追求更安全,然后更智能,更节能,更快。如此循环往复、修正和改良、当一个工具足够成熟到完成它最初的存在使命—帮助人类达到某种原初目的,那么它可能会在下一步变身为一个基本组件,去组成一个新工具,面对更大的挑战。

如今,照相不再需要沉重的马车拖拉底片,对焦和曝光不用再精细测量和计算,图像效果变成选单式的设定。无论你喜欢与否,摄影和影像如今不再如斯神圣。那么摄影会变成一个新工具吗?

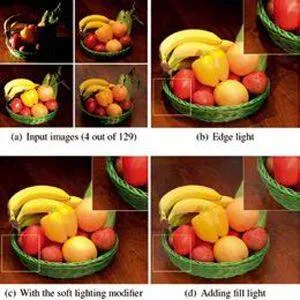

稍早时候,Adobe CC彻底抛弃了纸盒发行而改为云端订阅制,Photoshop CC 的减震锐化可以在成片后减少抖动模糊;康奈尔大学(Cornell University)在2013 SIGGRAPH 上展示了通过 Photoshop 改良最终成片的光线效果,甚至模拟工作室灯光的新计算方法1;Google 收购老牌图像软件公司Nik Software 后推出了云端的 Snapseed,可以基于Chrome进行在线高级图像处理;Filckr向普通用户提供1TB的免费在线空间;iOS 7 开始提供方构图和预置摄影滤镜、升格视频(Slo-Mo)和豹速连拍(Burst Mode)以及更为专业的全景图拍摄。

近来的几周,理光开放THETA 手持型全景相机在美国的预购;Narrative佩戴式相机(原Memoto)约定11月1日走向市场;SONY 推出了QX-100 寄生式相机;搭配高性能摄影界面的苹果 iOS 7系统成为史上扩散最快的操作系统;进一步将摄影完全工具化的iPhone机器人 Motrr Galileo 开始发售。

苹果硬件副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)在9月10日的iPhone 5s 发布会上表示,对于大部分只是想拍张照片的人而言,随着手机能力的不断强化,我们或许不再需要更大的相机或更多的基础学习了。我个人也是如此认为,随着技术的不断进步,摄影的去专业化正在加速。

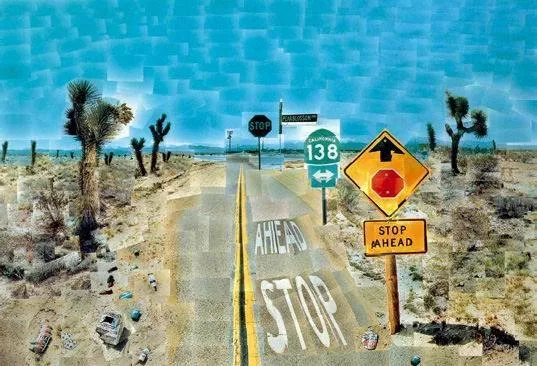

如同坐在被推动器加速的列车之上望向窗外。目光所及之处,对于亲爱的读者而言,上述段落似是又一个因速度过快而幻象纷纭的现实世界。有时候,我们会极度愿意相信它们其实只是无关的彩色漂浮气球,看似遥远的这些东西与你我又何干。对于此种纷纭却又实在的境况,通常我们不知该何去何从。就像此时我们不知道将照片存到光盘、硬盘还是网盘一样,张三老师和李四老师说的不一样,此时世界和彼时世界迅速更替,对于摄影者提供了太多的选项、知识、信息,新旧知识相互交叠,惹人烦扰。

我们讨论的时代背景,处于又一次技术更迭的时期(其实值得庆幸可以见证),从桌面操作系统到 Photoshop,个人电脑时代的每个因子都开始毫无疑问地走向广泛连接的移动化,这个时代就像我们当时经历胶片相机到数字相机过渡一般,无数新的可能性正在出现。细心的读者仍然会记得我们先前对胶片摄影和数字摄影的讨论2,结论是整体数字化的世界而非数字相机使得化学摄影逐步消散;那么现在,一个普遍连接的高技术世界是否会更进一步从深层改革我们的影像记录方式?从现在看,这个更革命性的过程正在加速进行。

无UNDO时代

摄影术作为新技术刚发明的时候,像一个破坏规矩的坏孩子,在职业绘画家中造成了恐慌,画家们开始担忧不再会有人找他们画像,历史也确实如此。画像工业的坍塌一如多年后化学摄影工业的坍塌一样,这一职业迅速散去,留下些许痕迹供人凭吊和回忆。我觉得十几年前,许多成熟的高级摄影者初次遇见逐渐强大的Photoshop的时候,肯定也有类似当年绘画家的心理,习惯了在不确定的化学世界寻找摄影确定性的暗房艺术家们,一定有点嘀咕。他们会想,如果改反差、修细节、定调子等影像修改的“技术确定性”数字化的存在了,那我们在暗房里苦练的遮罩加减光、搓揉相纸、控制温度这些依据经验的技术该用到哪里?

神秘性的消失,会让一个行业消失。当爆米花变成微波炉里“叮”1分钟的设定,街头爆米花的大叔行为就好似特供众人回想青葱岁月的表演。学校的暗房已没有往日的喧哗,那种打开一扇幽暗的门,走向暗黑世界中寻找光明的浪漫情怀已所剩无几;此时的大学校园里所幸侥存仅一个学期的暗房课,相信也谈不上给现在的学生留下什么深刻的感情。

在十年前幽暗的红色安全灯下,我总是要先换上我的罗敦司德放大头,抽出藏在抽屉里耍酷用的伊尔福相纸盒,从光滑阴冷的黑袋子里摸出一张乐凯RC,谨慎,谨慎,务必谨慎的轻轻放置、对焦、计算、定时、曝光。在暗房里的任何调整与现今 Photoshop 比起来都是复杂的工作,底片厚薄和放大纸号数的选择、水温、放大光圈的设定和曝光时长都要求颇高。在一个没有UNDO(重做)按钮的世界里,当你的工作是调整微小如斯的银离子时,你需要做的就是谨小慎微、专注、心无旁骛地面对每一个细节。

在我们文明发展的历程中,无论是微波爆米花、数字相机还是Photoshop,各种技术就像漂浮的彩色气球,相互碰撞,相互激励着成长和进化。如果我们想知道未来会怎样,我们只要把那些繁若星辰的彩色气球重叠起来,就会略微窥探一下未来,或者至少,帮助我们更清晰的了解现在。

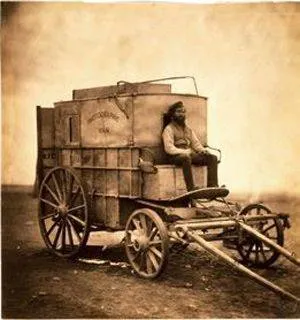

1855年,罗杰·芬顿(Roger Fenton)的摄影马车(Photographic Van)踏上拍摄克里米亚战争(Crimean War)的征程。马车上载着的700张玻璃板和36箱器材药水,如同今天的1Dx或D4,正是当时摄影科技新发展的结晶。芬顿所使用的火棉胶玻璃湿版法(Wet collodion on glass)结合了古早的达盖尔银版法(Daguerreotype)和塔尔伯特卡罗法(Calotype)的优点融合而来,在两种经典技术的相互参考和激励之下,火棉胶湿版具有了以秒而非以分钟计算的曝光时间需求,同时也具备了较高的清晰度,成为摄影软片诞生以前的技术主流。

30年后,乔治·伊斯曼(George Eastman)发明了纸基软片来替代玻璃,并最终发布了硝化纤维片基摄影软片,加上后来的安全片基,软片开始主导摄影世界百多年的时光。更进一步的,1923年奥斯卡·巴尔纳克(Oskar Barnack)采用电影软片为基础设计了35mm规格便携相机后,摄影便具有移动性,廉价,易于复制和传播的特性(Inexpensive, simple to use, ubiquitous, and well integrated with the general information processing environment.),不需要马车拉的移动摄影伴随着无尽的新影像融入报纸、杂志等大众传播迅猛发展的浪潮,从而开创了人们所说的摄影黄金时代。

从黑白到彩色,从曝光一小时到1/8000秒,又或者感光度50到感光度10万,在摄影发展史上,人们追求更快的拍摄速度,更亮的镜头,更长的焦距。任何技术都无法满足人类更进一步的要求,而正是这些更进一步的要求不断的改变着摄影和视觉世界。

代号修拉

1987年冬天,一个对电脑图形世界更进一步的要求在美国密西根州安娜堡市(Ann Arbor)于困惑中缓缓具体化。这一需求很简单,摄影爱好者、密西根大学博士候选人托马斯·诺尔(Thomas Knoll)希望能在他的 Macintosh Plus 1 bit灰阶的显示器上载入和呈现精细的灰度摄影图像,简单的说,这一需求类似在传呼机的点阵屏幕上显示有灰度过度的

图像。

托马斯的父亲格伦·诺尔(Glenn Knoll)教授或许是这个需求的潜在推动者,因为正是他设置于家中地下室的摄影暗房,教会了年轻的托马斯如何欣赏化学摄影中无穷变化的“灰度”;而格伦家中1978年的 Apple II 和1984年的 Macintosh 更是让托马斯和他的兄弟约翰·诺尔(John Knoll)对电子世界也充满兴趣。对于两个世界的爱好和兴趣使得人们可以将知识连接起来,寻找新的伟大需求和解决方案。是时,正值化学摄影技术的黄金年代,在人们心中安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)精美的摄影灰度已是经典,似乎无法超越。

1989年3月。首个商业发行版(0.87版)的 PhotoShop 代号修拉(Seurat),指称法国点彩画家乔治·修拉(Georges-Pierre Seurat),似乎正是为了纪念这一显示灰度图像的灵感来源,通过使用类似修拉的点彩画技法,诺尔兄弟运用图像抖动算法(Image Dithering)解决了低位深屏幕灰阶图像显示的问题。

Photoshop 由 Adobe 正式发行1.0版本前,曾历经数次更名,1987年诺尔兄弟将这一小程序最初命名“Display”(显示),这一电子化的名称代表了两个电脑爱好者的首要期待是在电子屏幕上更好的显示照片;1988年,又更名为“ImagePro”(图像专家),这一名称中隐藏了比单纯的“显示”更进一步的需求,图像不仅仅要“显示”出来,更要加以调整和控制;1989年,作为扫描仪搭售软件的 0.87版命名 “PhotoShop”,Shop的大写开头标示着此时仍是“照片+商店”的概念,或许寓意该软件应具有和专业冲洗商店一样的全面功能,这是Photoshop历史上唯一一次以双大写展示。1990年1月,当 Adobe Photoshop 1.0 正式发行之后,这个世界上就有了Photoshop这一专有名词,它代表了一个专属于数字图像世界的可能性。

数字暗房

在个人电脑普及前,图像编辑是使用图形工作站来完成的,工作站像微波炉或相机一样,同时具备硬件和控制软件。那时的工作站已经达到较高的水准,1990年的 Quantal Paintbox已具有数位板输入、彩色屏幕和图层功能,可以实现超乎想象的视觉效果和功能。那么问题就是,为什么最终是尚显稚嫩的Photoshop获得了市场成功。

1988年,XEROX PARC (Palo Alto Research Center)在其“Digital Darkroom”(数字暗房)视频上展示了对未来电脑摄影图像处理的设计原型构想3。其中展示了对新型图像处理技术的定义、设想和应用示范。“现在市场上已有一些可以处理照片的系统”,展示人 Mik Lamming (麦克·拉明)这样陈述到,“但它们存在一些缺陷”,“最好的系统价值上百万美元,而其他的则主要用于科学研究而非办公室,还有一些系统对于一般用户而言则太难使用。”除了应该以软件形式独立的去硬件化系统,一个成功的图像处理系统应该“Inexpensive, simple to use, ubiquitous, and well integrated with the general information processing environment.(价格相对合理,易于使用,普遍并可融入通用的信息环境)”。1988年,麦克如此前瞻性的陈述。

1988年8月,作为同时期更有影响力的图像处理软件,Silicon Beach Software 在Macworld Expo Boston上正式发布了 Digital Darkroom4,1989年3月,PhotoShop 0.87 发布5。桌面图像处理软件市场逐渐繁荣,这一切似乎正是对上文中前瞻性陈述的呼应和验证。

在个人电脑的普及浪潮中,统一化的电脑平台变得 ubiquitous (随处可见);图像系统从硬件系统剥离而变成软件系统,使得用户的使用成本大大降低;而操作系统的图形界面化发展和统一使得软件操作变得容易掌握;Tiff、Jpeg等一系列图像标准的确立和互联网络的不断规范,使得电脑之间相互传递文件变得实用和简单。Adobe 接手Photoshop 后开发得力,市场营销也异常成功,使其逐步成为图像处理软件的领导者,直至今日,更是无法撼动。

Photoshop 的健康发展,在整个影像工业数字化的进程中显得尤为重要。作为数字化图像的媒介和窗口,Photoshop 在“前数字相机时代”使用扫描仪联通了电子图像世界和非数字化摄影世界的关系。个人电脑的快速普及使得早期专用、昂贵的图形工作站迅速被人遗忘,这种认知使得摄影师们在数字相机来临之前,对替代扫描仪和传统暗房工艺的纯数字相机充满了期待。某种程度上,Photoshop早于数字相机普及约十数年的历史,以及其在创意工业中举足轻重的地位也加速了早期数字相机厂商对于开发纯数字相机的兴趣。

无聊的Photoshop

数字相机植根于摄影传统,Photoshop 则源于化学暗房。它们是摄影技术发展适应社会整体发展水平的必然。作为新的摄影组合方式,新世纪第一个十年间,数字相机和Photoshop 联手削弱了传统摄影对于非专业人士的技术与材料壁垒,从而使得更多人得以掌握更深刻的影像表述力,也可以获得更高的影像品质。

但社会化伊始的专业技术,往往会给公众带来错误的导向。现今许多人一谈到Photoshop首先想到的是 PS,虽然 PS 是 Photoshop的缩写,但是却在社会学上代表着 Photo Manipulation (图像篡改) 或者 Fake Images(虚假图像)。摄影的可信性因为修改技术的易用化被降低,虽然表面上来源于PS 技术的不合理使用,但实则还是源于制造者本身。工具本无好坏,好用的工具可以配合好的思路来展现创作者的艺术设想,同样的工具也可能被坏的创意所引导,导致更坏的思路。

许多人,包括我自己,在一开始的时候,会以为Photoshop给我们带来了新的思维天地。后来,我开始这样觉得,从自由性的角度而言,Photoshop只是降低了直接使用照片进行协同创作的难度,而并非直接提供了许多新的创作技术和思路,思路和创意永远来自于个人艺术思想的积淀。

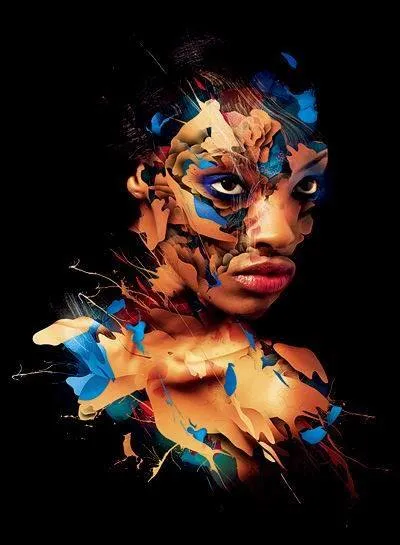

盘点今日的影像技术显学,HDR效果神似超写实绘画、图层混合来自传统暗房技巧,拼贴源自波普,导演式的摄影则直接来自电影……。几乎我们能想到的所有思维、形式,都曾经以绘画、雕塑、电影或文学作品等形式,在人类多年的艺术文明发展中一一呈现和绽放。人类迄今最自由的视觉创作工具或许仍是绘画,Photoshop的图层和蒙版使人们可以作出更拟真的自由创作图像,但简单的使用Photoshop以绘画的思路进行摄影创作,如同画意摄影的简单回归和逆流,或是又一次数百年后不自信的开始。

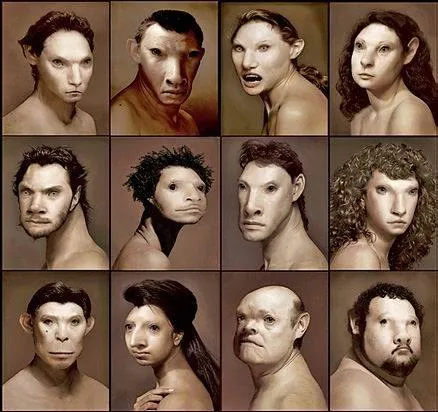

1993年,在美国摄影杂志(American Photo Magazine)资深编辑卡罗·斯科尔斯(Carol Squiers)对华人艺术家李小镜(Daniel Lee)的作品《十二生肖》(Manimals)的报道中6这样描述,“他先找到12个不同生肖年出生的人,然后使用哈苏相机拍摄并扫描到Macintosh Quadra 950电脑中,然后使用电脑来融合人物和生肖所指动物的特征。”报道中如是说道,“他使用的软件是著名的Adobe Photoshop,艺术家认为它是‘自相机诞生以来,摄影领域最伟大的发明’。”

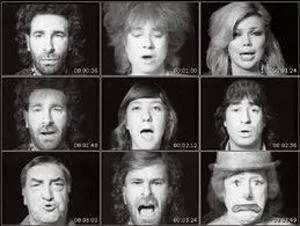

Photoshop 对于摄影领域来说,是将原来的专业技术和思维通过个人电脑带到摄影师手中的使者。李小镜当年的《十二生肖》之所以成功,或更重要的是因为他可以借助Photoshop来更好的、更真实的实现其原本的概念和设想,贵在创意。而从技术上而言,早在1985年,英国音乐人Godley and Creme 就在音乐电视 “流泪”(Cry)中使用影像叠加技术实现了渐变(Morphing),更著名的是1991年迈克尔·杰克逊的音乐电影“黑与白”(Black or White)使用了成熟的电脑渐变效果。

著名画家和摄影先锋艺术家大卫·霍克尼(David Hockney)在今年6月份接受采访时讲述了他或因图片拼贴作品《梨花大道》受Adobe邀请参加Photoshop首版发布的往事以及他对Photoshop的个人看法7,“Photoshop现今很有用,”但是,“我认为它让很多杂志看起来非常相似,这很无聊。”“图像表面看起来完美无缺,好像好莱坞所做的那些修饰一样。”

我想大卫说的可能是这样一种显而易见的出版界现象,无论是当年通过暗房技术加入柔光片、蒙上丝袜还是放大过曝的艺术照,又或是使用Photoshop最新科技来进行超级磨皮、修脸、提臀、增高,这些曾经在专业摄影圈内贬义的“艺术照”咸鱼翻生变成了时尚必备,有些让人难以理解。摄影图像过于依赖夸张的后期效果,陷入对视觉冲击力的不懈追求8,对摄影和摄影者本身而言都不是什么好事情。

肥胖症患者

Photoshop仍然是数字摄影时代伟大的技术城堡,它继承了传统暗房技术,开创了数字图像技术,启蒙了下一代的图像控制发展。它削弱了旧的技术壁垒,却在无意中又建立了一个新的。

作为桌面出版的元老,Photoshop 发迹于1990-2000年间的桌面出版和打印时代,经过多年不断地改进和不嫌繁琐的功能堆叠,Photoshop 似乎无所不能地迎接和适应了2000年至今数字摄影和互联网浪潮的需要。简陋的 Photoshop 当年之所以能击败奢华的Paintbox,主要是因为它搭上了软硬件分离的行业趋势,具备了新时代所需要的特征。那么在现在这样一个被技术加速推进、用户普遍失去耐心的时代,主导了桌面图像处理时代的愈加臃肿的 Photoshop 是否能应对现今移动化的计算世界,则是我更想要讨论的问题。

功能上而言Photoshop,毫无疑问是强大到不可撼动的行业典范。但潜在的危险在于,不断臃肿化的Photoshop构建了一个似乎对于某个图像处理软件来说不必要的复杂系统,而这种系统正在以高昂的学习成本,阻碍着更多人体会到Photoshop的真正强大之处。Photoshop 像一个各种车辆与行人混杂的街道,如果缺乏指引,新用户会迷失在低级功能的爬行中沾沾自喜,更多新用户的迷失会使得高级用户后继乏力,这最终可能会使得系统陷入不良的低级功能循环之中。

现在,智慧型的相机自动控制系统使得刻意的追求“手动操作”显得有些造作,而一个图像处理软件却让大多数初始用户感觉无从下手的复杂,这在一定层面上限制了软件更进一步的发展空间。在我看来,好的软件设计应该如同铁路一样,按照约定的最优路线行进。这是我们在AdobeCamera Raw和Adobe Lightroom中所见到的思维改变。

街头冲印照片的Photo Shop(冲印店)在慢慢的消失,这让我们也在想软件Photoshop的未来。我们的 Photoshop 还是1988年Mik 所言的那个更为廉价、更为易用、更随处可见和更具备连接性的图像处理平台吗?好像已经不是了。比Photoshop廉价许多甚至彻底免费的高级图像处理软件已有许多;另一方面,赖以生存的桌面系统和电脑市场都在逐步萎缩,而Photoshop在被视为未来之星的手持设备上发展乏力,竞争更为激烈。

发光的图像

如今,一个手机程序就可以移轴、虚焦、更改透视;你还可以虚拟的选择胶卷、镜头、冲洗药水和数百种画面色调效果;你也可以美白皮肤、减少皱纹、扩大眼睛和削尖下巴。所有的这些不需要复杂的遮罩、图层、蒙版和可扩充系统,不需要或者不在意镜头畸变、色差和暗角,大多数时候,你只用轻触屏幕上下滑动来直觉地控制图像。

更重要的变化是,你几乎不需要将图像打印出来。更多的图像虚拟存在,我们有在线相册、EXIF索引或人脸识别搜索比单纯印索引小样要方便的多。图像大多不再通过打印成硬拷贝来和物理世界建立联系。或许,芬顿的700张照片再也不用一辆马车、一箱胶卷或者几张存储卡来携带,而是保留在“相机”体内,如果你愿意,还可以拍摄完后自动存储到永不丢失的互联网云端空间(无数的服务器和备份)随时翻查,永不丢失。

影响摄影的核心要素,仍是载体,它取决于人类如何去观看和选择图像所依存的媒介。如果现在去回想Photoshop之父Thomas Knoll ,最初给Photoshop起的名字Display(显示),或许又有别样的意味。因为,越来越多的照片被 Display(显示)在各种电子屏幕之上,闪闪

发光。

无论你怎样看和想,未来的图像是发光的。

未来的图像会像尼埃普斯的沥青版一样,在图像捕获体上直接观看;我们不再需要卡罗法的负转正机制和负片、反转片或任意中间过程来实现它的传播性。我们不再需要电脑去修改或观看,我们的相机即我们的暗盒和暗室,我们所见即所得,即影即有。终有一天,摄影会逐渐变成我们身体的一部分功能,成为我们的增强之眼(Augmented Eyes)。

数百年前,摄影术诞生前夜,尼埃普斯和他的暗盒呆在一起望向窗外的时候,并不知道什么将会到来,窗外所见平淡无奇,清风徐来, 与它的昨日并无二致。