新生代郯庐断裂活动在莱州湾地区的响应

2013-12-09吴国强吕修祥周心怀余一欣蒋子文

吴国强,吕修祥,周心怀,余一欣,田 亚,蒋子文

(1.中国石油大学 地球科学学院,北京 102249; 2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249; 3.中海石油 天津分公司,天津 300452)

新生代郯庐断裂活动在莱州湾地区的响应

吴国强1,2,吕修祥1,2,周心怀3,余一欣1,2,田 亚1,2,蒋子文1,2

(1.中国石油大学 地球科学学院,北京 102249; 2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249; 3.中海石油 天津分公司,天津 300452)

运用最新的三维地震资料,对渤海南部海域郯庐断裂的空间展布特征进行了刻画,综合分析了郯庐断裂在研究区内活动演化史及其对该区域内沉积和圈闭的影响。郯庐断裂在研究区渤海南部海域内表现出了明显的花状构造和地层拖曳现象,东支断裂南部的盐构造南北向展布也证实了郯庐断裂新生代以来确实发生过走滑活动;郯庐断裂的活动演化对莱州湾凹陷产生了重要影响,主要体现在渐新世的走滑活动导致了莱州湾凹陷沉积中心向凹陷东北方向发生了偏移,并在深浅层形成了以断背斜、半背斜和断块为主的圈闭。

构造特征;构造活动响应;郯庐断裂;莱州湾地区;渤海海域

郯庐断裂带是位于我国东部大陆上的一条巨型NNE向断裂带,全长达2 400 km。自1956年由原地质矿产部航测大队发现以来,现今已有近50年的研究历史,因最初认为该断裂延伸范围为山东郯城至安徽庐江,故命名为郯庐大断裂。现今普遍认为,郯庐断裂的延伸范围可南起湖北广济,向北经过安徽庐江和山东郯城,然后穿过渤海和辽河河谷,北延至沈阳以北。整体来说,郯庐断裂大致可分为3段:南部的苏皖段、中部的山东段以及北部的沈阳—渤海段[1]。山东段一般又称之为沂沭断裂带,由西到东分别由4条断裂组成,分别为鄌郚—葛沟断裂、沂水—汤头断裂、安丘—闾县断裂以及昌邑—大店断裂。这4条断裂北延至渤海南部海域后汇为2条,一般称之为莱西走滑断裂和莱东走滑断裂。郯庐断裂在沈阳以北也有2条分支,西支为依兰—伊通断裂,延伸至俄罗斯境内;东支为敦化—密云断裂,可延伸至萨哈林湾(图1)[2]。

尽管对于郯庐断裂研究已近50年,但在对于该断裂的一些关键问题上仍存在多种观点,难以达成一致。这些问题主要体现在郯庐断裂的形成时间[1,3-12]、演化活动史[3-7,11,13-14]以及成因机制[1,5,8,13-15]等。不同学者对于郯庐断裂提出了不同的成因模式,代表性的观点主要有转换断层模式[5,14]、缝合线模式[1,13,16-17]、碰撞嵌入模式[18]、枢纽断层模式[19]以及陆内平移断层模式[11]。对于郯庐断裂的形成时间,主要可以分成以下3种观点:

图1 郯庐断裂带区域构造[2]Fig.1 Sketch map of regional structure of Tan-Lu fault belt

华南—华北板块碰撞造山之前[8-10]、华南—华北板块碰撞造山同期[1,3-5,13]以及华南—华北板块碰撞造山之后[11]。但大多数学者认为郯庐断裂带的形成与华南—华北板块碰撞造山作用密切相关。关于郯庐断裂中新生代以来的演化活动历史,主要有2种观点:一种认为郯庐断裂带中生代以来主要经历了左旋平移—伸展—挤压等阶段[11-12,14],左旋平移的时间主要有晚侏罗世—早白垩世、三叠纪及早白垩世等分歧,伸展阶段一般都认为在晚白垩世—古近纪,挤压阶段则发生在新近纪之后;另一种观点认为中生代以来郯庐断裂的演化历程为左旋平移—伸展—右旋平移[4,13,20],这一观点仅在郯庐断裂的后期演化方式上有所分歧。

前人对郯庐断裂的研究多集中在陆上,渤海海域研究较少。汤良杰等[21]对渤海海域郯庐断裂的辽东湾段和渤中段进行了构造解析,但对南部的莱州湾地区未进行分析。最新的勘探成果表明,莱州湾凹陷是一个典型的“小而肥”的凹陷,油气勘探潜力巨大[22-23]。本文通过最近的三维地震资料,对渤海海域莱州湾地区的郯庐断裂进行了精细刻画,并在此基础上分析了郯庐断裂活动对莱州湾凹陷活动演化的影响,以期对该区后期的油气勘探提供有效帮助。

1 研究区地质背景

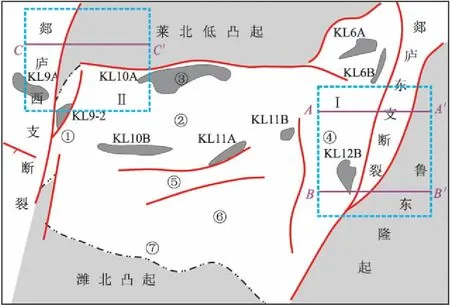

研究区主要包括北部的莱北低凸起和南部的莱州湾凹陷。莱州湾凹陷位于济阳坳陷的东北部,渤中坳陷的南部,北与莱北低凸起接壤,南与潍北凸起毗邻,西接垦东凸起,东侧为鲁东隆起区,是渤海湾盆地内部于中生界基底之上发育的新生代凹陷,凹陷面积约1 200 km2。平面上凹陷呈典型的菱形,东西两侧受北北东向的郯庐断裂控制(图2)[24]。

莱州湾凹陷依据内部断裂体系的发育及结构特点,可以分为北部陡坡带、北部洼陷带、中央隆起带、南部洼陷带、南部缓坡带、西部走滑带及东部走滑带等7个次级构造单元(图2)[24]。从现今钻遇的地层来看,莱州湾凹陷基底为中生界,基底之上新生代地层发育完整,从下至上发育古近系孔店组、沙河街组、东营组和新近系馆陶组、明化镇组以及第四系平原组[25]。

2 研究区郯庐断裂构造特征

莱州湾地区郯庐断裂主要由东西2条比较大的分支断裂带组成,2条分支断裂带又分别由多条次一级断裂组成。郯庐断裂带内部夹持着近EW向展布、相间排列的潍北凸起、莱州湾凹陷、莱北低凸起。莱州湾凹陷和莱北低凸起以一条近EW走向的伸展断裂为界,与NE走向的郯庐断裂带共同构成了渤南地区的主要断裂体系(图2)[24]。

2.1东支断裂

研究区内郯庐断裂东支从盆地东侧通过,主要由2~3条NNE向线性延伸的走滑断层组成。主干走滑断层向深部的连续性变得较好,并形成向SSW收敛、NNE分叉的断层束,同时还限制了NEE向和近EW向断层向东的延伸。局部地区在走滑断裂旁侧还发育明显的牵引构造,西盘凸向NNE,指示走滑断裂带发生过明显的右行走滑运动(图3)。

图2 渤海湾盆地莱州湾凹陷区域位置及构造单元[24] ①西部走滑带;②北部洼陷带;③北部陡坡带; ④东部走滑带;⑤中央隆起带;⑥南部洼陷带;⑦南部缓坡带;Ⅰ.KL12三维区;Ⅱ.KL10A三维区; 深灰色阴影部分为油气田或含油气构造Fig.2 Location and structural units of Laizhou Bay Sag, Bohai Bay Basin

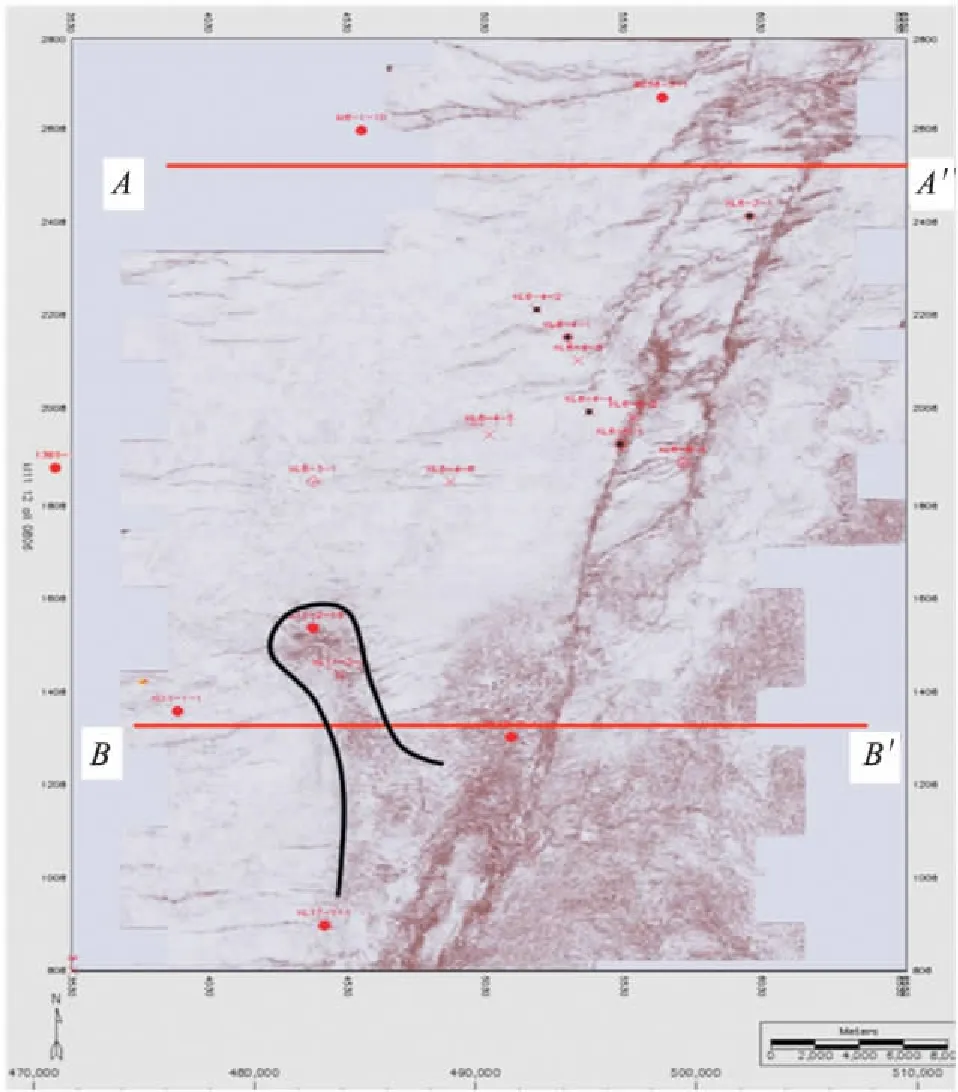

图3 渤海莱州湾地区东部KL12三维区相干体切片 双程反射时间500 ms,黑色实线为盐岩范围。Fig.3 Coherent slice of KL12 district, eastern Laizhou Bay area, Bohai Sea

在剖面上,走滑断裂在浅层发育有分支断裂,往深部逐渐合并。主干断裂近直立,表现出明显的负花状构造特征(图4)。平面上,郯庐断裂带走滑变形所影响的范围自南向北逐渐变大。此外,断裂南部地震剖面上解释出盐构造(图5),余一欣等[26-27]对其详细研究后,将其活动主要划分为早期底辟活动期、主动底辟活动期、被动底辟活动期、相对静止期以及盐拱活动期,活动时期为始新世—渐新世,以及第四纪。受郯庐断裂走滑作用才导致其形成现今的南北走向,且其动力来源可能为郯庐断裂走滑派生的挤压应力。

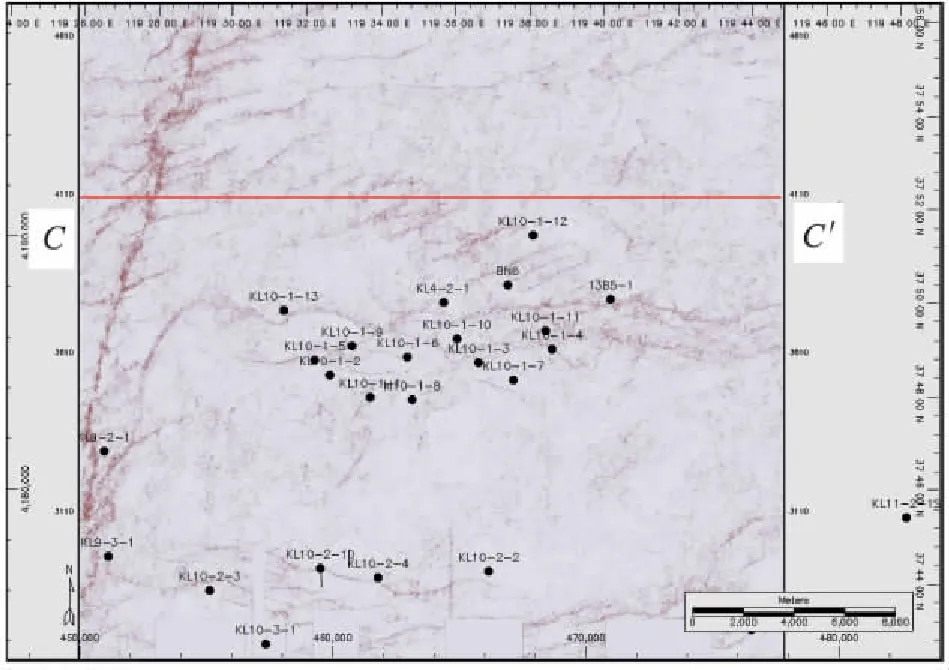

2.2西支断裂

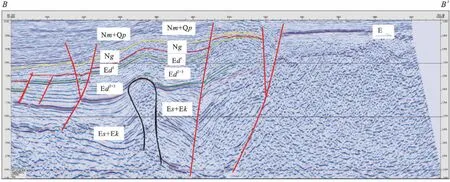

郯庐断裂带在莱州湾地区的西支主要由2条断裂组成。西支西侧断层产状陡倾,延伸范围广,旁侧还发育一些雁列式排列的次级断裂(图6),向北一直可延伸至黄河口凹陷,并切割了渤南低凸起。在莱州湾地区,西支断裂充当了莱北低凸起和莱州湾凹陷的西部边界。东侧的断层由3条短小的断层组合而成,且断层的倾向并不一致,北侧的断层同西侧断裂一样东倾,而南部断层却为西倾。西支断裂的2条断层共同形成了地堑构造。

在剖面上,北部测线主干断裂近直立,向上分叉,负花状构造特征明显,地层变形较弱,基本呈近水平展布。另外,在莱北低凸起上还发育一条NW走向的走滑断层,走滑作用在浅层形成一些雁列式分支断裂,在剖面上也表现出负花状构造(图7)。南部测线西支断裂仅表现为单一的陡倾断裂,并未见到花状构造。

3 断裂活动及其对凹陷演化的影响

大型边界走滑断裂的活动演化可对盆地或凹陷沉积演化产生重要影响[28],通过对莱州湾凹陷地层厚度图的编制,可以发现郯庐断裂在新生代的活动对于莱州湾凹陷的演化特征有着明显的影响作用。

图4 渤海湾盆地莱州湾凹陷测线A-A′地震剖面 剖面位置见图2。Fig.4 Seismic profile of line A-A′ in Laizhou Bay Sag, Bohai Bay Basin

图5 渤海湾盆地莱州湾凹陷测线B-B′地震剖面 剖面位置见图2。Fig.5 Seismic profile of line B-B′ in Laizhou Bay Sag, Bohai Bay Basin

图6 渤海莱州湾地区西部KL10三维区相干体切片 双程反射时间1 000 ms。Fig.6 Coherent slice of KL10 district, western Laizhou Bay area, Bohai Sea

图7 渤海湾盆地莱州湾凹陷测线C-C′地震剖面 剖面位置见图2。Fig.7 Seismic profile of line C-C′ in Laizhou Bay Sag, Bohai Bay Basin

古近纪古新世—始新世孔店组—沙河街组四段沉积期间,受莱北边界断层的伸展作用控制,莱州湾凹陷主要以断陷活动为主,郯庐断裂的东西两支仅作为边界断裂。莱州湾凹陷在新生代断陷活动比渤海海域内别的凹陷都相对较早,此时邻区的黄河口凹陷断陷作用尚不强烈。莱州湾凹陷这一阶段沉积的厚度巨大,虽目前并未有钻井钻遇孔店组地层,但根据地震资料分析,孔店组和沙河街组四段地层厚度最多可达3 000 m以上(图8a)。沙四段上段是本区两套主力烃源岩之一,并且沉积了岩盐。孔店组在和莱州湾凹陷相同的济阳坳陷的陆上地区已是证实的有效烃源岩,但在本区由于并未钻遇,其是否有生烃能力仍存疑问。

始新世晚期沙河街组三段沉积时,莱州湾凹陷整体仍处于裂陷阶段,但在凹陷的东北部郯庐断裂附近已有凹陷形成,地层厚度也可达1 000 m以上(图8b),表明郯庐断裂在这一时期已有微弱的走滑活动,走滑活动伴随的断陷活动导致了另一沉积中心的形成。勘探实践证明,沙三段中下段为莱州湾凹陷的另一套主力烃源岩,最新的KL6地区的钻探成果也表明,凹陷东北洼的沙三段烃源岩也具有生烃能力。受郯庐断裂活动影响,郯庐断裂东支南部的盐构造活动已开始,进入初期的盐枕阶段。

渐新世沙河街组一段—东营组沉积时期,郯庐断裂表现为明显的右旋走滑活动,并导致了莱州湾凹陷沉积中心向东北方的进一步迁移(图8c,d)。同时西支断裂的活动还使其周围的垦东凸起东斜坡古近系底部近处发育一系列挤压形成的隆起,并造成了东营组地层的大规模削截[29]。此外,郯庐断裂走滑活动派生的挤压应力也为南部盐构造的活动提供了动力来源,郯庐东支断裂的盐构造活动也因此进入底辟阶段。渐新世末期的喜马拉雅运动造成了大规模的区域抬升,使莱州湾凹陷东营组地层遭受剥蚀,凹陷内普遍缺失东营组一段地层,整个渤海湾盆地的大部分区域内也形成了古近系和新近系之间的区域不整合。

图8 渤海莱州湾地区沉积厚度分布Fig.8 Depositional thickness of different periods in Laizhou Bay area, Bohai Sea

新近纪后,整个渤海湾盆地的沉积中心都已向北迁移至渤中坳陷处,莱州湾凹陷内主要为河流相沉积,中新统馆陶组主要为辫状河沉积,上新统明化镇组则为曲流河沉积。郯庐断裂在全区发生了中新世末期以来的新构造运动[30],莱州湾凹陷浅层的时间切片也表明本区在新近纪以来郯庐断裂重新活动,断裂周围的次级断裂的NNE向弯曲表明了郯庐断裂在这一阶段为右旋走滑,但由于沉积中心在整个渤海湾盆地的迁移,郯庐断裂对莱州湾凹陷的沉积并未造成重要影响。

4 断裂对构造变形特征的影响

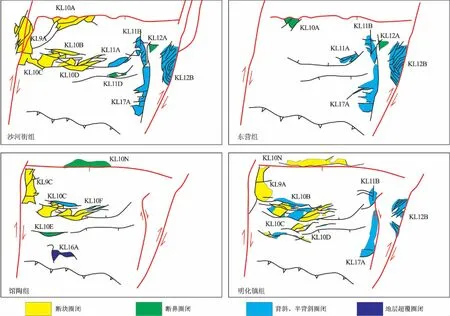

前人研究表明,走滑断裂活动对断裂临近区域构造变形有着重要影响[31]。研究区内郯庐断裂对莱州湾凹陷构造变形的影响主要体现在:在东、西两支断裂周围及内部形成了深、浅层均发育、类型丰富的构造圈闭,主要类型为断背斜、半背斜、断块和断鼻。

郯庐断裂西侧受走滑活动影响,主要发育了断块圈闭,除东营组以外,圈闭在深层古近系沙河街组以及浅层新近系馆陶组和明化镇组均有发育(图9)。最近钻探的KL9-A-1井深浅层均有良好的油气显示,表明了该区圈闭的石油地质条件优越,有着良好的勘探潜力。东支断裂则主要发育断背斜圈闭,东侧的KL12地区深浅层均为受郯庐断裂走滑活动形成的半背斜,分布层位也与郯庐断裂活动期次匹配。东支断裂西侧的KL11-17区,主要为受盐岩活动影响,在盐构造上部发育了断裂和挤压背斜,郯庐断裂活动导致了盐构造的走向并非平行于凹陷的长轴,而是呈现出与凹陷长轴近于垂直的南北向。由于盐构造造成圈闭位置处于构造高点,是油气运移的有利区域,另外,盐岩可以形成良好的遮挡层,使得盐构造翼部也可形成有利的圈闭。对各构造地震剖面分析后认为,浅层馆陶组和明化镇组圈闭主要为后期新构造运动形成,深层东营组和沙河街组圈闭则主要为渐新世郯庐断裂主走滑活动期形成。

图9 渤海莱州湾地区圈闭分布Fig.9 Trap types and distribution in Laizhou Bay area, Bohai Sea

5 结论与认识

1)郯庐断裂在渤海海域莱州湾地区分为东西两支,均表现出明显的花状构造,东支断裂浅层的时间切片揭示出西盘NNE向凸起,表明郯庐断裂在新近纪以来曾发生过右旋走滑。

2)郯庐断裂的活动演化对莱州湾凹陷产生了重要影响,主要体现在渐新世的走滑活动导致了莱州湾凹陷沉积中心向凹陷东北方向发生了偏移,并在深浅层形成了以断背斜、半背斜和断块为主的圈闭。

3)莱州湾凹陷北部的陡坡带是该区现今最重要的含油气区,但在受郯庐断裂影响的东西2个走滑带也具有良好的生储盖组合,且走滑断裂切割较深,可直接断至油源,浅层广泛发育的次级断裂可对油气进行分配,最后聚集在有利的圈闭内。近年来的勘探实践在郯庐走滑断裂东西两支影响区域也取得了极大的成功,也进一步表明该区域是下一步勘探最有潜力的地区。

[1] 张鹏,王良书,石火生,等.郯庐断裂带山东段的中新生代构造演化特征[J].地质学报,2010,84(9):1316-1323.

[2] 许志琴.郯庐裂谷系概述[J].构造地质论丛,1984(3):39-46.

[3] 朱光,王道轩,刘国生,等.郯庐断裂带的演化及其对西太平洋板块运动的响应[J].地质科学,2004,39(1):36-49.

[4] 陈宣华,王小凤,张青,等.郯庐断裂带形成演化的年代学研究[J].长春科技大学学报,2000,30(3):215-220.

[5] 万天丰,朱鸿,赵磊,等.郯庐断裂带的形成与演化:综述[J].现代地质,1996,10(2):159-168.

[6] 朱光,王勇生,牛漫兰,等.郯庐断裂带的同造山运动[J].地学前缘,2004,11(3):169-182.

[7] 程捷,万天丰.郯庐断裂带在新生代的演化[J].地质科技情报,1996,15(3):36-43.

[8] 乔秀夫,张安棣.华北块体、胶辽朝块体与郯庐断裂[J].中国地质,2002,29(4):337-345.

[9] 吴根耀,马力,梁兴,等.从郯庐断裂带两侧的“盆”“山”耦合演化看前白垩纪“郯庐断裂带”的性质[J].地质通报,2008,27(3):308-325.

[10] 吴根耀,梁兴,陈焕疆.试论郯城—庐江断裂带的形成、演化及其性质[J].地质科学,2007,42(1):160-175.

[11] 徐嘉炜,崔可锐,朱光,等.中国东部郯—庐断裂系统平移研究的若干进展[J].合肥工业大学学报,1984,1(2):28-37.

[12] 万天丰.中国中、新生代板内变形与构造应力场[J].地质力学学报,1996,2(3):13.

[13] 张岳桥,董树文.郯庐断裂带中生代构造演化史:进展与新认识[J].地质通报,2008,27(9):1371-1390.

[14] 朱光,刘国生,牛漫兰,等.郯庐断裂带的平移运动与成因[J].地质通报,2003,22(3):200-207.

[15] 徐嘉炜,朱光.中国东部郯庐断裂带构造模式讨论[J].华北地质矿产杂志,1995,10(2):121-134.

[16] 肖文交,周烑秀,杨振宇,等.大别—郯庐—苏鲁造山带复合旋转拼贴作用[J].地球科学进展,2000,15(2):147-153.

[17] Gilder S A,Leloup P H.Tectonic evolution of the Tancheng-Lujiang (Tan-Lu) fault via middle Triassic to Early Cenozoic paleomagnetic data[J]. Journal of Geophysical Research,1999,104(7):15365-15390.

[18] Yin A,Nie S Y.An indendation model for the North and South China collision and the development of the Tan-Lu and Honam fault system, eastern Asia[J].Tectonics,1993,12(4):801-803.

[19] Chang E Z. Collision orogene between north and south China and its eastern extension in the Korean Peninsula[J]. Journal of Southeast Asian Earth Science,1996,13(3):267-277.

[20] 宗国洪.济阳坳陷构造演化及其大地构造意义[J].高校地质学报,1999,5(3):275-282.

[21] 汤良杰,陈绪云,周心怀,等.渤海海域郯庐断裂带构造解析[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(1):170-176.

[22] 王亮,牛成民,杨波,等.莱州湾凹陷沙三段含油气系统与有利勘探方向[J].断块油气田,2011,18(5):545-548.

[23] 牛成民.渤海南部海域莱州湾凹陷构造演化与油气成藏[J].石油与天然气地质,2012,33(3):424-431.

[24] 杨波,曾选萍,王改卫,等.莱州湾凹陷油气成藏主控因素分析[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2011,13(1):6-9.

[25] 彭文绪,辛仁臣,孙和风,等.渤海海域莱州湾凹陷的形成和演化[J].石油学报,2009,30(5):654-660.

[26] Yu Yixin,Zhou Xinhuai,Tang Liangjie,et al.Salt structures in the Laizhouwan depression, offshore Bohai Bay basin, eastern China: New insights from 3D seismic data[J].Marine and Petroleum Geology,2009, 26(8):1600-1607.

[27] 余一欣,周心怀,徐长贵,等.渤海海域新生代断裂发育特征及形成机制[J].石油与天然气地质,2011,32(2):273-279.

[28] 江涛,邱玉超,邓校国,等.狭长走滑断陷盆地构造对沉积—成藏的控制作用:以伊通盆地为例[J].石油实验地质,2012,34(3):267-271.

[29] 王永利,武强,王应斌.莱州湾凹陷西走滑带构造演化特征及对油气成藏的影响[J].石油地质与工程,2010,24(2):5-8.

[30] 邓运华.郯庐断裂带新构造运动对渤海东部油气聚集的控制作用[J].中国海上油气地质,2001,15(5):2-6.

[31] 马庆佑,沙旭光,李玉兰,等.塔中顺托果勒区块走滑断裂特征及控油作用[J].石油实验地质,2012,34(2):120-124.

(编辑韩 彧)

ResponseofCenozoicTan-LufaultactivityinLaizhouBayarea,BohaiSea

Wu Guoqiang1,2, Lü Xiuxiang1,2, Zhou Xinhuai3, Yu Yixin1,2, Tian Ya1,2, Jiang Ziwen1,2

(1.CollegeofGeosciences,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China;2.StateKeyLaboratoryofPetroleumResourcesandProspecting,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China; 3.CNOOCTianjinBranchCompany,Tianjin300452,China)

By using the latest 3D seismic data, we described the space distribution of the Tan-Lu fault in the southern Bohai area and analyzed the evolution history and the influence to sedimentation and tarp formation combining the previous research achievements. The results showed that: in the southern Bohai area, flower structure and formation dag were revealed in the Tan-Lu fault and the salt activity was also a strong evidence for the strik-slip movement of the Tan-Lu fault in Cenozoic. The activity of the Tan-Lu fault had a significant impact on the evolution of the Laizhou Bay Sag, mainly reflected by the migration of sedimentary center. It also led to the formation of traps in both deep and shallow layers and most of the traps were faulted anticlines and fault blocks.

tectonic characteristics; tectonic activity response; Tan-Lu fault; Laizhou Bay area; Bohai sea

1001-6112(2013)04-0407-07

10.11781/sysydz201304407

TE121.2

A

2012-07-02;

2013-05-07。

吴国强(1988—),男,硕士研究生,研究方向为油气藏形成与分布。E-mail: wuguoqiang_520@126.com。

中海石油(中国)有限公司天津分公司重大基础研究项目“渤海海域郯庐断裂带控油气作用研究”(S10TJMM016)资助。