赛51井古生界潜山油藏勘探技术研究

2013-12-01王连君

王连君

(长江大学地球物理与石油资源学院,湖北 武汉430100)

(中石油华北油田分公司勘探开发研究院,河北 任丘062552)

陈亚青,隋丽敏,黄晓轩

周 斌,李向阳 (中石油华北油田分公司勘探开发研究院,河北 任丘062552)

1 赛51井古生界潜山油藏的特点

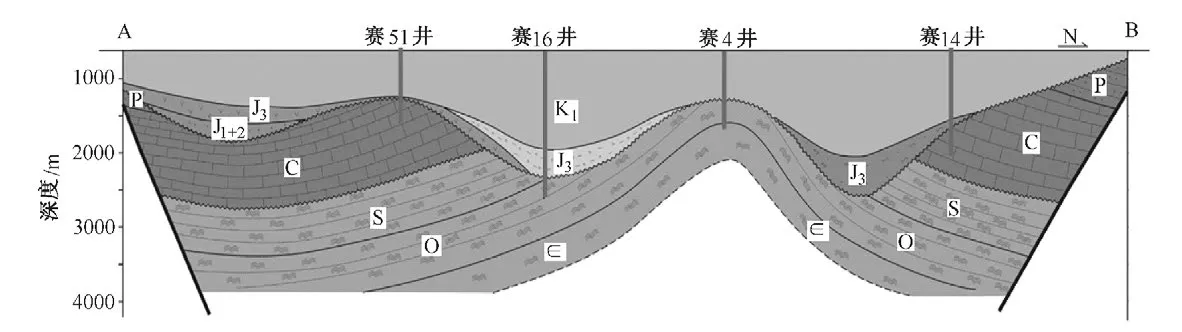

1.1 背斜背景,潜山幅度高,面积大

赛51井古生界潜山油藏位于赛汉塔拉凹陷扎布构造带南端。扎布构造带南北方向上为一西南抬、东北倾的斜坡,东西方向上为受扎布等北东方向断层切割的断阶,构造带东侧的扎布断层是区内主控断层。该构造带基底南部斜坡高部位出露地层新,为侏罗系煤系地层,向北部斜坡低部位出露地层老,依次为古生界石炭系灰岩、泥盆、石炭系片岩,具有早期 (白垩系沉积前)向东北方向隆起剥蚀,后期(白垩系沉积时)又向西南方向抬升翘倾的结构特点。

扎布构造带基底内部发育有一个形态完整的背斜,该背斜长7km,宽2~2.5km,圈闭面积近20km2,由赛51和赛25南2个高点组成,背斜长轴与扎布断层成锐角相交,为扎布构造带基底油气藏的形成奠定了良好的圈闭条件。但该反射层之下的基底地层岩性较为复杂,在构成基底的地层中仅石炭系灰岩顶面反射形成的潜山圈闭有储集成藏意义。

1.2 灰岩风化壳储层具有良好的储集性能

赛51井区周围古生界基底地层较为复杂,潜山顶部地层岩性主要包括绿片岩和碳酸盐岩,从钻井结果看,基底背斜南北两翼为石炭系灰岩,核部为志留、泥盆系绿片岩系。所以赛51井钻遇的潜山其实是以赛4井处于核部,剥蚀致使下古生界绿片岩系与上覆中生界地层接触,两翼为石炭系灰岩的大型背斜,北翼赛14井揭示了石炭系的大套碳酸盐岩,赛51井位于背斜南翼 (见图1)。

据赛11井、赛21井、赛4井的绿片岩系岩石薄片鉴定,岩石具鳞片状、片状粒状变晶结构,片理构造,岩石类型为石英片 (千枚)岩,变质矿物主要有绢云母、绿泥石、白云母、阳起石、黝帘石、绿帘石等绿色片状矿物。片岩以赛21井为代表,在4块样品中见裂缝1~10条,缝宽0.02~1.5mm,一般0.2~0.7mm,石英、方解石全充填[1]。

据赛51井、赛14井碳酸盐岩薄片鉴定,其矿物成分单一,方解石含量94%~100%,以泥晶方解石为主,见有亮晶结构、粉晶结构,有重结晶现象,有生物碎片分布,见张裂缝。以赛51井灰岩为代表,在粉晶灰岩中见有张裂缝1条~数条,白云石和粘土杂基全充填;在亮晶和泥晶灰岩中未见裂缝。薄片观察:粉晶白云石交代物中发育晶间孔被油充填,晚期构造裂缝被油充填,早期较大构造裂缝被巨晶方解石全充填、后期再次破碎、角砾内发育溶孔被油充填。

图1 赛汉塔拉凹陷基底结构及岩性剖面图

赛51井灰岩储层孔隙度不小于10%,同时,作为石炭系灰岩风化壳,灰岩储层储集空间有4种类型:晶间孔、溶蚀孔洞、节理缝和碎裂缝,构成了双孔隙系统。以次生的溶蚀孔洞缝为主要的孔隙基质,次生充填的方解石、白云石晶间孔也是孔隙基质的一部分;后生的节理缝、碎裂缝等构造缝,构成连通孔隙基质的孔隙骨架,极大地改善了基岩的储运通道,其中节理缝密度大、规模小、普遍发育;碎裂缝规模较大、零星发育,这些都极大改善了碳酸盐岩风化壳的储集性能。

可见虽然片岩基底地层也遭受长期风化淋滤,但从岩石样品分析结果看,翼部碳酸盐岩地层形成的古风化壳具有较好储集性能。

2 勘探技术

2.1 着眼区域地质背景确立潜山模式

早在1982年赛汉塔拉凹陷勘探早期,在赛汉塔拉凹陷赛四号构造上所钻赛4井在1285.5m处即钻遇古生界基岩,并从构造上证实基岩潜山构造大致存在,但该井钻遇基岩岩性为片岩,地层归属为下古生界,由于片岩塑性较强,加之上覆中生界地层的长期埋藏压实作用,其储集性能变差,故虽然紧邻赛汉塔拉中生界主生油洼槽,但未能成藏,因此,该区古潜山成藏模式受到否定;继而,1983年在赛4井东部凹陷中央隆起带钻探赛14井,于1479m处钻遇基岩,基岩岩性为灰岩,地层归属为古生界上石炭统,该套地层储集物性好,但由于该井所钻古生界地层产状为一西倾单斜,钻遇构造低部位,故未能形成有效圈闭。经历2年的勘探实践,上述2口井均未揭示理想的潜山油藏。至此,赛汉塔拉凹陷潜山油藏的设想被搁置,赛汉塔拉凹陷勘探重点又转入中生界浅层。

近年来,随着潜山油藏的不断发现及其成藏机理、勘探理论及技术手段的日臻完善,科研人员发现以碳酸盐岩风化壳为储层的潜山具有非常好的油气储集能力,一旦发现,往往是高产富油油藏[2]。赛汉塔拉凹陷寻找碳酸盐岩风化壳潜山油藏在理论和方法技术都有了新的基础。2007年,研究人员在三维地震资料解释中,再次发现赛汉塔拉凹陷中央隆起带存在基岩潜山,这次,随着地震资料品质的改善,对基底岩性及构造的解释清晰明确,对赛4井、赛14井的失利给出科学合理的解释。

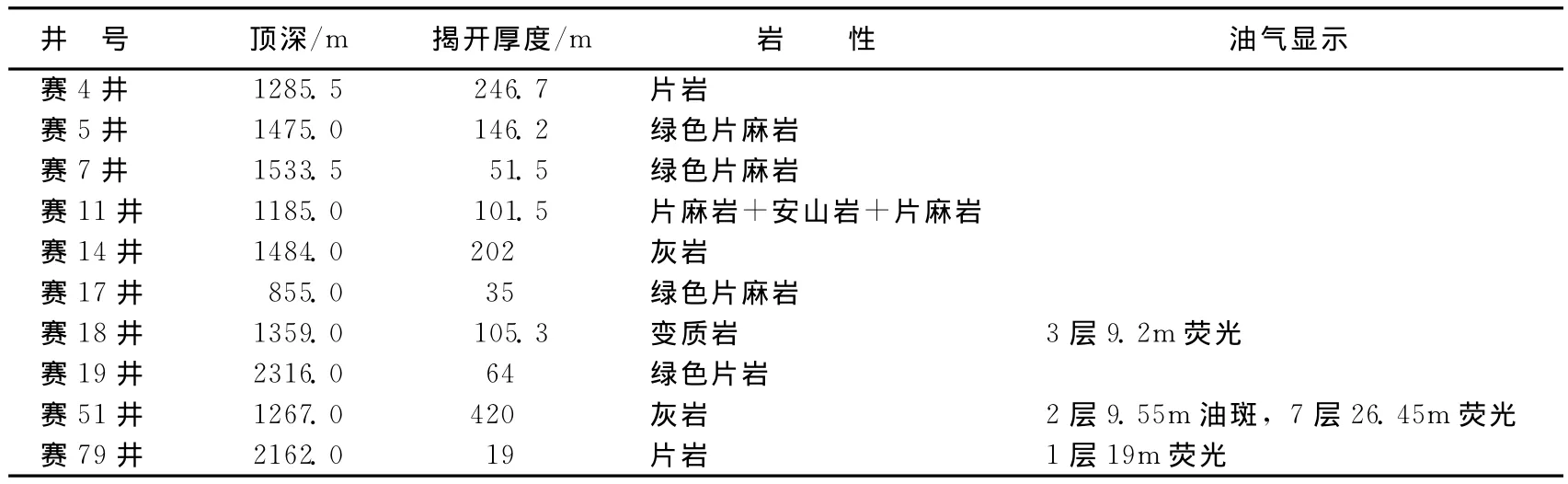

从周边露头及实钻情况看,赛汉塔拉凹陷古生界基底地层主要为石炭系灰岩及志留、泥盆系绿片岩为主。赛汉塔拉凹陷有10口井揭开了基底 (见表1),这些井揭开古生界基岩厚度19~420m,岩性主要为片岩、片麻岩、灰岩及其他变质岩。而周边露头出露的地层以古生界变质岩和火成岩为主,钻井揭示的地层和周边露头展示凹陷的的基底结构符合较好。结合各项资料发现该区灰岩的展布还是有一定规模的。

综合分析认为赛汉凹陷的基底为大型向斜背景下的次级背斜,该背斜走向近东西向,背斜核部中位于赛四号地区,岩性是下古生界的绿片岩系分布区,地层年代较老;向南北为背斜两翼,为石炭~二叠系的灰岩分布区,地层年代较新。由于古生界基底在后期海西期及燕山期的一系列构造运动中以褶皱变形活动为主,致使该背斜核部地层上拱,长期遭受剥蚀,下部下古生界的绿片岩出露,最终与上覆中生界地层直接接触。而南北两翼的石炭~二叠系的灰岩构造部位较低,剥蚀量较核部地层少,保留地层层位新,翼部为灰岩与上覆中生界该层直接接触区,经后期构造作用形成背斜形态。赛汉塔拉凹陷存在片岩、灰岩复合的潜山,基岩为灰岩的潜山油藏才是真正有油气储集及富集条件的。由此可见:正确辨别古生界顶面反射层之下地层的不同岩性,从而甄别真正的灰岩顶面构造形态才能确保发现古生界潜山的有效性。

表1 赛汉塔拉凹陷古生界实钻基底岩性表

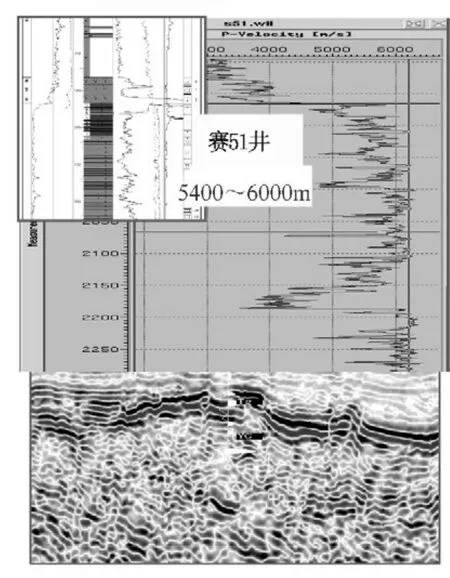

2.2 根据速度差异区分碳酸盐岩与片岩展布范围

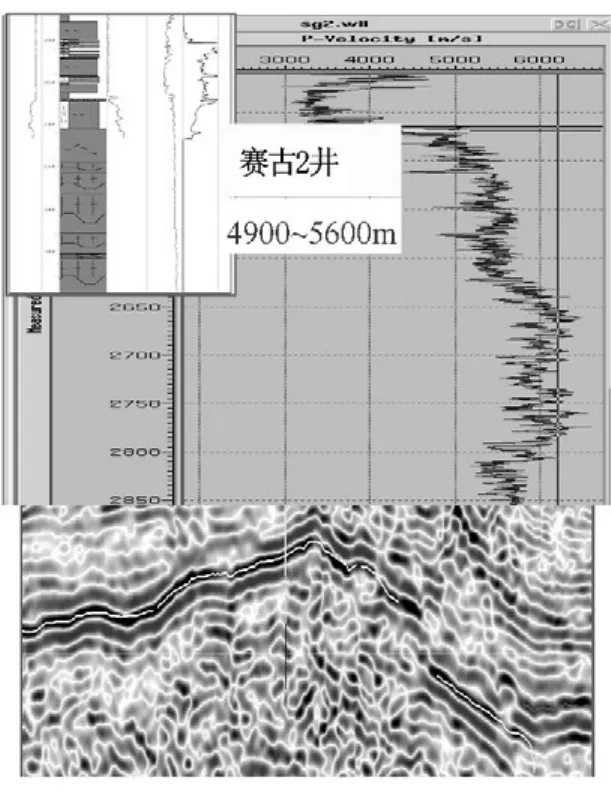

通过对钻遇基底的赛51井与赛古2井精细标定,发现2种不同岩性的基底速度差别很大。赛51井古生界灰岩的速度为5400~6000m/s,而赛古2井古生界片岩的速度为4900~5600m/s。2种基岩速度的差异增强了通过地球物理方法划分岩性的信心。致密的基岩与上部低速介质接触面上,2层的波阻抗差异较大,会形成较强的地震反射,这为能够在地震剖面上对基底地层识别追踪有很大帮助。灰岩地层与上覆地层的速度差异相对较大,在地震剖面上显示为一套双轴强振幅反射,内部地层显示为弱振幅杂乱反射,页岩与上覆地层的速度差异相对为中强振幅反射较连续反射。通过识别追踪,解释基底层位,为下步利用地球物理方法预测灰岩分布范围和属性分析提供了基础(见图2,图3)。

赛51井石炭系灰岩储层埋藏深、年代久远,阻抗值较高,岩性具有的复杂性和多样性;在地震剖面上,潜山地层多为强地震反射界面下的断续杂乱反射。受强反射界面的屏蔽,内部频率低,杂乱,在地震反射上不易区分;储层岩性为白云岩、灰岩;储层类型以裂缝、裂缝-孔隙型为主。需要注意的是,在此过程中,准确识别追踪解释基底层位非常关键。一方面,它是用来确定古构造潜山背景存在的保证,另一方面,也是为下步利用地球物理方法预测灰岩分布范围和属性提供基础。

图2 赛51井灰岩速度与过井剖面

图3 赛古2井片岩速度与过井剖面

2.3 地震属性分析技术确立风化壳储层的展布

碳酸盐岩岩石致密,刚性强,地震波传播速度高,反射与折射强烈,影响地震波向下传播的能量;地震波从上覆低速层入射后反射能量减弱。碳酸盐岩内部界面因波阻抗差异小,其反射变得更弱,如果存在溶蚀空隙或者裂缝发育区,会产生强烈的非均质性和各向异性,造成地震散射、绕射发育。基于以上认识,针对潜山内幕油气藏特点,利用地震属性提取、地震相波形分类等方法在赛51灰岩潜山油藏进行岩性识别、裂缝预测,进行有利碳酸盐岩古风化壳储层识别。

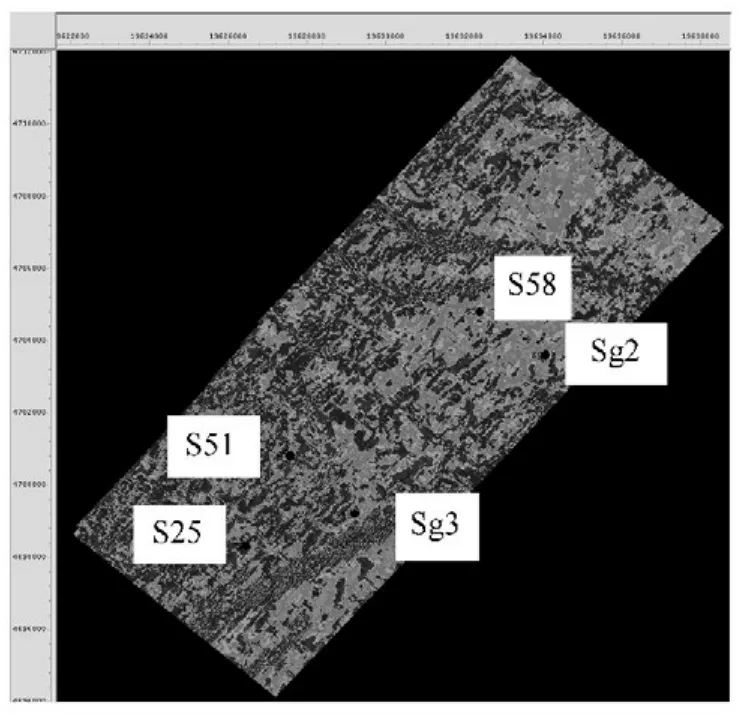

当沉积相单元发生变化时其地震反射特征 (包括振幅、频率、相位、积分能谱、时频能量等)也必定有所变化,利用神经网络技术把地震信号的总体变化定量地刻画出来即对波形进行分类,形成地震波形异常即地震相图[3]。沉积地层的任何物性参数的变化总是反映在地震道波形形状的变化上,波形分类处理就是基于地震道的形状变化情况。通过地震微相分析,发现研究区7类地震相分类方法能够区分灰岩和片岩,并经赛51井、赛古2井实钻证明吻合较好,后续的赛古3井钻井证实了这一结果。从赛汉塔拉凹陷古生界地层波形分类地震相图看出,研究区南西与北东可以分为截然不同的2个区,反映了基底岩性速度不同带来的地震波形差异,北西区以紫色调为主,实钻为灰岩区,北东区以蓝绿色调为主,实钻为片岩区 (见图4)。

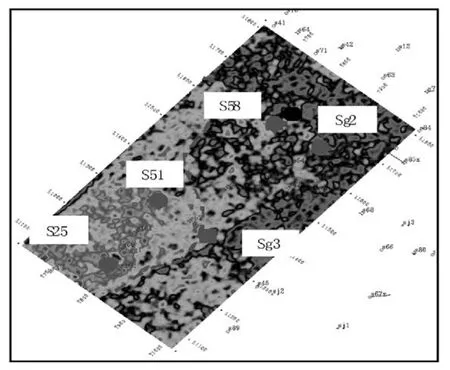

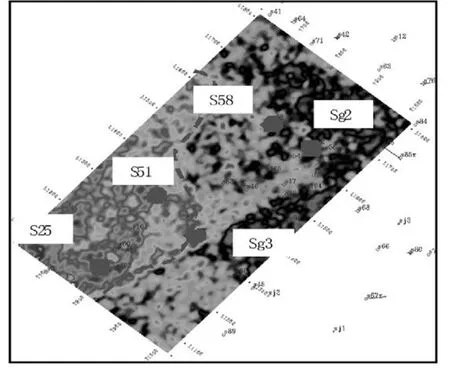

在把握灰岩展布区范围的基础上,进而发现一些敏感地震属性可以反映基岩物性好坏[4],其中振幅类属性反映地层的沉积部位、岩性及空间展布特征,频率类属性反映沉积厚度的变化以及裂缝及孔隙度发育情况[5-6]。依据波形分类得到的结果,利用沿层地震属性对灰岩区可进一步预测有利储层的范围 (见图5、图6),其中沿古生界顶面以下30ms的平均瞬时频率图能很好地反映了灰岩区的详细展布形态:赛51井 (S51)、赛25井 (S25)井区周边绿色调区为灰岩区,赛古2井 (Sg2)、赛古3(Sg3)井及赛58(S58)井区周边紫色调区为片岩区,同时,发现沿古生界顶面以下30ms的顶面弧长图也能较好地反映了灰岩区的详细展布形态,给下一步钻探提供了指导。

图4 赛汉塔拉凹陷波形分类地震相图

图5 赛51(S51)井区沿古生界顶面平均瞬时频率图

图6 赛51(S51)井区沿古生界顶面弧长图

3 结 语

赛51井古生界潜山油藏的发现得益于3个步骤环环相扣:一是基于区域地质背景及钻井资料的综合思考和模式建立,二是利用速度差异区分片岩与灰岩,三是利用波形分类及属性等地球物理特征识别古生界碳酸盐岩风化壳储层。碳酸盐岩古潜山是今后二连盆地取得新突破的一个重要领域,加强对区域地面地质调查资料进行有针对性的研究消化,结合该区的重磁电等非地震资料,同时加强老井复查,采取有针对性的储层预测技术,在该区乃至中国北方中生界小型湖盆区还会发现类似的新的古生界碳酸盐岩风化壳潜山油藏。