浅论樊粹庭的忠勇侠义女性形象观

2013-11-30杨志敏

杨志敏

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

浅论樊粹庭的忠勇侠义女性形象观

杨志敏

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

“现代豫剧改革之父”樊粹庭,一生创造无数个性鲜明的舞台形象,其中对忠勇侠义女性形象的刻画更是独具特色,探究这类女性形象身上所折射出的樊粹庭积极进取、锐意改革、追求进步的剧作观,不仅对“樊戏”具有重要意义,同时对现代豫剧的发展也有极为重要的现实意义。

樊粹庭;女性形象;忠勇侠义;剧作观

樊粹庭被誉为“现代豫剧改革之父”,在现代豫剧史上具有重要地位。他开现代豫剧风气之先,创建现代化剧院、革除剧团旧习、培养豫剧人才、创作改编大量豫剧经典剧目,为现代豫剧发展作出了卓越的贡献。樊粹庭一生共创作改编剧目68个,其中创作剧目44个,改编剧目24个。在众多的剧目中他创造出了无数个性鲜明的舞台形象,其中女性形象尤为突出。从封建时代走来的他更为观照现实生活中的女性,在他笔下活跃着贞淑烈女、忠勇侠义、被侮辱被损害、颠覆传统的各类女性,对现实世界的不满和无奈成为他创作的内在动力,于是他把剧本当作反抗的战场,把现实中惨遭压迫的女性转变成舞台上的经典,赋予她们不同的人生。忠勇侠义型的女子是樊粹庭的最爱,这类女性也深受底层百姓的喜爱,她们身上独具的特质反应了樊粹庭积极进步的剧作观。

自古以来女性就从未真正获得过独立的地位,哈贝马斯在《资产阶级公共领域》一书中,把人类活动的领域划分为“公共领域”和“私人领域”。“公众领域是男人的活动领域,而私人领域才是女人活动的场所。也就是说,男人以工作和政治这些公众世界为主,而女人与生俱来的位置是在家里,是以家庭这个私人世界为其主要活动领域。”[1]这一划分是就性别而言的,这种划分方式极大地限制了女性的活动范围,但却是女性生存环境的真实写照。恩格斯也有类似的表述,母权制的消失是女性在世界范围的失败。男权社会中,男女两性的差异常常被夸大,女性在历史境遇中实现自己的价值比较困难。所以在传统文学作品的书写中,对女性存在价值的漠视更是比比皆是。“在文学史上,女性作为男性的附庸、玩物,作为被扭曲的形象不断出现。”[2]

从五四新文化运动中走来的樊粹庭深受进步思潮的影响,他打破旧传统的桎梏,以笔为剑积极塑造忠勇侠义的女子形象,于是在他笔下涌现出了一大批驰骋沙场(官场)、维护正义、积极投身“公共领域”的女子,这些舞台形象长盛不衰,代代传唱,其中许多人物历经时间的淘洗沉淀为豫剧中的经典,深受广大人民群众的喜爱。探究这类女性形象存在的价值和意义,以及她们身上所折射出的樊粹庭积极进取、锐意改革、追求进步的剧作观,不仅对“樊戏”具有重要意义,同时对现代豫剧的发展也有极为重要的现实意义。

笔者对这些剧本进行爬梳和分析,将“樊戏”中刻画忠勇侠义女性形象的剧本抽离出来,并从中选取典型代表,进行深入的探讨和分析。

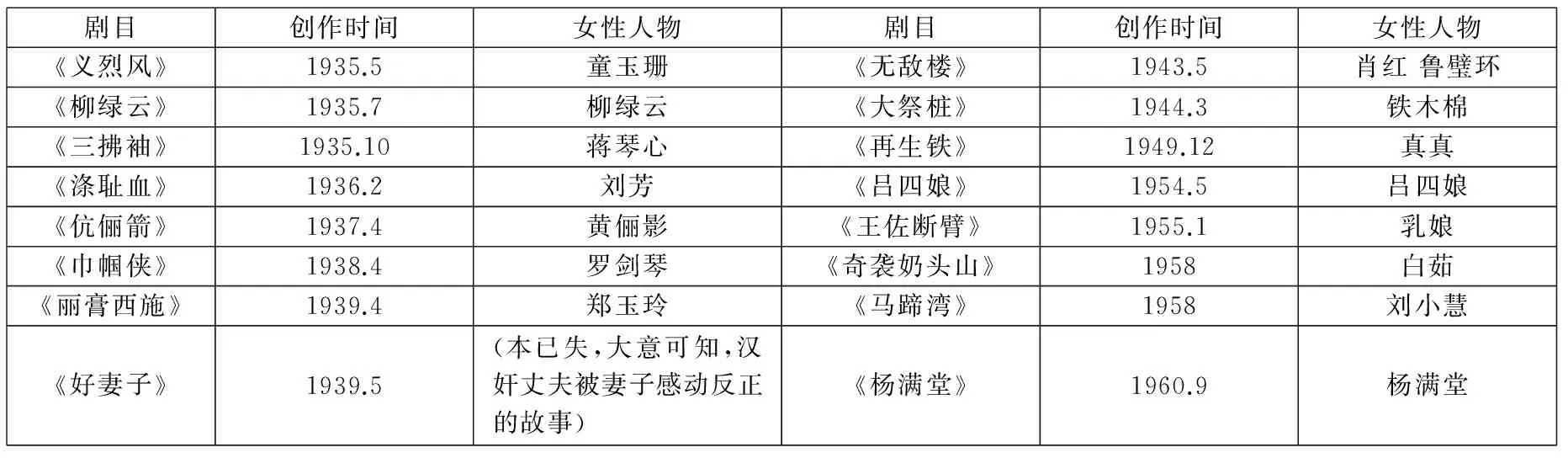

表1 “樊戏”中刻画忠勇侠义女性形象的剧目统计

从上述表格中,我们可以看出;这些女性不是孤零零的个体闪现,而是以集体涌现的方式活跃在戏剧舞台上,总计17人之多。为突出女性的地位,很多剧目以女性为主角甚至直接以女性姓名作为剧目名称,如《柳绿云》《杨满堂》等,在“樊戏”中忠勇侠义的女性占很大比重。

一 忠勇巾帼

忠勇巾帼的女性是樊粹庭笔下一类具有典型性的人物,尽管她们生活环境不同、故事情节各异,但在这类女性身上却有着很多相似之处。其中之一就是忠勇爱国思想的高扬。所谓“忠”,即忠于国家、忠于百姓;而“勇”是面对国家危难之时所表现出的“匹夫之责”的强烈使命感、责任感。

以“樊戏”四大悲剧之一的《三拂袖》为例,樊粹庭对主人公蒋琴心的塑造将这种性格刻画地淋漓尽致。言侍郎蒋继光被杀之后,女儿琴心背母逃难。途中其母生病,被郑员外所救回家抚养,琴心与郑子定远互生爱慕,不料郑家却为定远另娶妻室,定远不能忘情于琴心,琴心在母亲病故后留帖而去。匪贼作乱,郑员外夫妻丧命,琴心救出定远夫妇,郑妻于氏反生嫉妒,琴心二次留帖而去。琴心女扮男装,以定远之名进京赶考,高中文武状元。西域造反,琴心平战乱、血家仇。后三人团聚,误会尽消,琴心乃三次留帖拂袖而去,削发为尼。蒋琴心是典型的女英雄形象,武艺高强,有智有谋。女扮男装,高中状元,挂帅出征,扫平藩贼,不论在只有男性可以涉足的科举考场还是在血腥的战场,她都以巾帼不让须眉的行动证明了女性的价值。面对庞俊德对父亲的陷害,琴心发誓报仇,可是她复仇的出发点并不仅仅是为家事,更是对庞俊德“上欺天子,下压群臣”的义愤。面对外寇入侵,蒋琴心勇退敌兵,维护了国家的统一和领土的完整。尤为可贵的是她坚韧豁达的家国情怀。定远成亲,母亲病故,处境困顿的琴心并没有消极面对,为报国恨家仇,潇洒留帖而去“大仇尚未报,心下怎忘情?隐情反惹妒,立志早成名”,字里行间壮志满怀。杀强匪,多次救郑于危难,平定边疆。每一次都是其自觉自愿的积极举动,没有任何功利心的驱使。最后堕入空门,“表明了她与社会的势不两立,与邪恶不共戴天。与社会开了一个大玩笑后,悄然离去,更显示了她的存在和力量”。[3]

“古代小说家笔下的巾帼英雄,大多产生在剧烈动荡的战争年代,经历过刀光剑影的军旅生活,度过保家卫国浴血奋战的岁月。”[2]在樊粹庭的剧作《涤耻血》中,女主角刘芳就是经过战火洗礼的爱国女将。金兀术南侵,节度史刘豫父子变节降金。知府黄守忠劝谏,被豫子刘貌所杀,并将黄守忠之子黄兴汉关押。豫女刘芳痛恨父亲卖国行径,暗将兴汉放走投奔岳飞。兀术逼娶刘女为妃,芳闻讯逃走。刘芳南逃后,占山为王,抗击金兵。黄兴汉运粮途中被金兵所围,刘芳杀退金兵,将兴汉接上山去,结为夫妻。新婚之夜,黄得知其为仇人之女后,怒不可遏,耻与成亲。芳苦求不允,遂单骑出阵杀敌。待黄得知原委,率兵接应时,芳已身负箭伤,血染征衣,黄悔不欲生。芳喜已以血涤耻,勉黄为国惜身,含笑而逝。

刘芳,深明大义、是非分明、嫉恶如仇,在父亲危难时请求“女儿愿学花木兰,军阵替父杀敌人”;当得知父亲叛敌时大义灭亲,破口骂道“宋王待父恩情重,为何投金作奸佞……纵死张所元帅手,不应金兵马前行……纵恿爹爹来犯法,卖国求荣辱祖宗”;在父亲把他献给敌营时申明自身的坚定立场,“我本大宋节度女,岂肯媚外辱祖宗。人活百岁也是死,不如我碰头丧残生”。率性贞烈的刘芳,独自杀入敌营,并在垂死之际勉励黄兴汉以血涤耻、为国惜身,“你看如今国将不国,生民涂炭,大好河山、百姓生命都需要青年人努力保持,我们要为国难而死,要为杀敌而亡,宁作箭下鬼,不当亡国奴”。这一系列豪迈的话语从一个原本深居闺房的贵族小姐口中说出,是怎样的震撼人心。郑剑西在看完此剧后评论道“晨钟暮鼓发人深省,警顽立懦足挽颓风,收公理建设之效,辅教育所不足”。“该剧所编情节神合时代要求,以古典的剧情指出现代青年应走之途径,尤为难能可贵。”[4]

在樊粹庭的戏剧创作中这样的女性还有很多,《巾帼侠》中罗剑琴、《再生铁》中真真、《杨满堂》中杨满堂、《王佐断臂》中乳娘、《丽膏西施》中的郑玉玲等。樊粹庭一反以往作品对女性的扭曲及漠视,把柔弱的女性置于只有男人驰骋的领域中保家卫国、建功立业。她们以不同的方式传达相同的主题,表达了女性对国家民族命运的强烈关切,对黑暗现实不屈的斗争和反抗。同时也反映了,五四运动之后,“妇女们不仅冲破了封闭的狭小的家庭空间,从传统的‘三从四德’的束缚下解放出来,而且开始走向社会……开始关心国家的前途和命运,寻求救治国家的良方,把自身的解放和国家民族的解放联系在一起。”[5]更加彰显了女性的力量和价值。

多宾所说:“艺术形象之所以能够使我们觉得真,觉得活,所以能够具有震撼人心的力量,许多伟大的作品之所以往往带有作者自传体的性质,其故也就在此。”[6]这些人物忠勇爱国的形象特征,也是樊粹庭创作思想的外化。从表格中,我们还可以发现,这些作品的创作时间大都集中在二十世纪三四十年代。当时的中国遇强权入侵、屡被蹂躏,“七七”事变拉开了中华民族抗日战争的序幕,国难当头,全民奔走抗日救亡。阴霾重重的中国,正处于民族存亡的关键时刻。结合当时民族救亡的时代背景,无论古装戏还是现代戏,樊粹庭是在借“艺”人衣钵、借这些女性形象,以表达爱国思想,弘扬民族气节,号召抗敌御辱,鞭挞汉奸卖国贼的附逆行径。不仅在当时具有强烈的感染力和影响力,时值今日仍然具有深刻的教育意义。

二 侠义奇女

“侠义”精神,从《史记·游侠列传》始,在不同的作者笔下具有不同的表述。《中国古典短篇侠义小说研究》以四十页之多篇幅,从不同的角度进行论述试图对侠下定义,足见其内容驳杂。提炼出其文化因子为“正义、勇、信、济”。[7]罗立群在《中国武侠小说史》中说“……侠对‘义’的理解主要着眼于‘助人’,‘重言诺’,这便是侠义精神。凡按照侠义精神行为处世者,即言行符合‘侠义’的人,便是侠。”[8]“古侠并不一定会技艺,凡侠客必定武功高超,那是小说家制造的神话。”[9]倘若以上述的定义来考察樊粹庭剧作中的女子行为,尽管不一定要称之为侠,但是她们的行为颇具侠义精神。

以《伉俪箭》中黄俪影为例,奇女子黄俪影,武艺高强、机智勇敢,射虎施救路人姚希圣,助人危难;面对强匪围城,巧妙退敌;赈灾放粮关注民生。是一位具有侠义之气的巾帼英雄。从她的言行中,我们能更加看出她的性格特征,敌人围城,丈夫姚希圣束手无措、胆小怯懦,说出“不如我碰死干净”。而此时的黄俪影则是沉着冷静,从容应对“老爷不必着急,待为妻出城应战”。灌醉多疑懦弱的丈夫,搬回救兵,既照顾到了丈夫的多心,又解了围城之困。通过两性不同反映的对比,以男性滑稽、软弱、轻信来衬托女性的果敢、坚毅、机智,更加凸显了女性的力量及价值,特别是在“十八场·远奸”中,姚希圣请求黄俪影代为放粮中说道:“你不是我的老婆,你是那大慈大悲救命的活菩萨……贤妻真乃第一妙人,下官是真真的佩服的了不得哇,来来来,请来上座,受我大礼参拜……此时大乱虽平,零星股匪,散处四乡,我今出城还是有些心怯……你若肯去,我这七品县令就让与你吧。”“活菩萨”“妙人”这些赞美的话从男人口中说出,连向来男性权力的象征——“乌纱帽”都可以拱手。这些言行,相比女性的自我剖白,更具说服力。黄俪影排忧解难、辅助善良、嫉恶如仇、见义勇为、乐于助人的品质,也是作者对女性价值的肯定及褒扬!

这种特质在《义烈风》中的童玉珊身上也得到体现,童玉珊出身富贵,外表柔弱,但却拥有一颗侠义的内心。童在得知丈夫是杀人凶手时,她没有选择维护个人小家庭的完整,而是深夜抱子投官,为无辜者平冤昭雪,体现出正义与家庭的斗争至今动人心弦。“童玉珊在殉义前那百感交集的唱段,长达四十多句,是‘樊戏’中最长的唱段之一……发掘受害者童玉珊此时此地内心的悲痛、愤怒、悔恨、慰籍与希望,直至最后壮烈殉义而死,无情揭露鞭挞了残害无辜的奸诈凶狠之徒。并表现他们无不以损人开始,以害己告终这一千古不灭的生活真理。”[10]而与此对比的是王学海,为了达到目的不择手段,连杀三人性命。“童玉珊的嫉恶如仇和王学海的阴险狡猾等等。在鲜明的对比中,更显出善者愈善,恶者愈恶,给人的感染力量就更为强烈。”[11]仗义平冤的童玉珊既没有高强的武功,也没有任何外力援助。仅凭一位柔弱女子的气节和韧性,爱憎分明、惩恶扬善、维护正义的是非态度。正是这样嫉恶如仇、匡扶正义的情感,才使得本戏震撼人心的力量尤为强烈。

“封建社会的女性,社会地位低下,个体力量柔弱,她们自身尚且自身难保,更不要说行侠仗义、除暴安良了。”[12]但是在樊粹庭剧作中,大量侠义女子却做到了。如《柳绿云》中柳绿云身为卖艺女子、侠义心肠,《无敌楼》中肖红行走江湖、打抱不平、古道心肠,《吕四娘》中吕四娘(本虽失,但大意可知)等。纵观上述女性,或知恩图报、重道尚义,或舍己为人、复仇抱怨,或解国忧、明大义,处世流溢出一股豪气。

“社会越黑暗,越是需要侠客来主持正义。”[13]樊粹庭通过这些女性,控诉对黑暗现实的不满,对社会公正的追求和“替天行道”的心理补偿。在这些女性身上,不仅体现了坚韧不拔、维护正义的民族精神,而且这些形象突破了封建社会对女性的窒息与压抑。“不再凝视与女性的外表与柔弱的气质,而是让女性站在历史的风口浪尖上,让她们在以男权为中心的公共领域展示其生命的光辉,女性的敢作敢为、敢于牺牲的气概,使得女性的主体性在历史的变迁中得以体现出来。”[1]对于熟稔中国传统文化的樊粹庭来说,他从古代侠义精神中提炼出新的因子,以女性为突破口,不仅表达了对男尊女卑封建传统观念的挑战,更是对黑暗社会进行猛烈的抨击,作者的侠义情怀也通过这些女性形象得以显现和高扬。

这些积极进取、忠勇侠义女性形象的背后,我们不得不注意到这些女性被“异化”的现象。在社会的层面,这些女性上战场、中状元,忠勇侠义。她们靠自己的能力而不是美色赢得了社会地位。她们的形象客观上是对传统女性形象的超越,可是基于女性自然层面的特点,以及女性对以婚姻和爱情为主要的精神世界的追求,这些女性形象是有局限的:她们有女性的身份,却缺乏了女性的特质和情感。她们是忠勇侠义的女中豪杰,但也是一个被男性中心意识异化了的群体。她们在“公共领域”的行动,常常是受到限制的,往往需要“女扮男装”(杨满堂、罗剑琴、刘芳等皆用此法)或者男性的引导(《丽膏西施》中郑玉玲在李明毅的引导下走向抗日之路、《王佐断臂》中乳娘也是在王佐的支持并周密谋划下才敢告诉文龙真相),这种反抗意识是决绝但不彻底的,她们离不开男权社会的笼罩,实现自身价值的能力是羸弱的。这种“异化”的另一种表现在爱情婚姻方面,剧中忠勇侠义女性的爱情或者婚姻往往是缺失的。《三拂袖》中蒋琴心成全郑定员的婚姻出家隐居,《巾帼侠》中罗剑琴为抗敌支持心爱的男人凌伟滔另娶,《涤耻血》中刘芳更是血染沙场。一些对忠勇侠义女性的描写甚至都没有提到她们的情感归宿,性别特征完全被爱国主义和民族自尊心掩盖。“异化”现象在一定程度上体现了作者的局限性,但是在当时特殊的时代背景下,考虑到中国封建社会对女性长期重压及观众的审美心理,樊粹庭无力抗争,他只能选择用这种对比来揭示女性实际的生存困境以图警示世人。

无论是忠勇的巾帼,还是侠义的奇女子,在樊粹庭的剧作中,这些人物都是鲜活的具有生命力的。忠勇与侠义不是孤零零地呈现,而是紧密结合、互相依存的。没有忠勇之气,何来爱国之志,没有济世情怀,何来侠义精神。忠勇与侠义气质的糅合就是作者家国情怀的真实写照。樊粹庭把自己的希望寄托在这类忠勇侠义的女子身上。她们救民济世的宽广胸襟,扶危济难的侠义心肠,追求进步的蓬勃热情,是作者进步思想的真实折射。樊粹庭把凝聚着社会诸多方面矛盾的女性当作一个突破口,向残酷的封建礼教和黑暗的社会制度发起了猛烈地进攻。他把家国情怀与对女性的观照熔铸一体,在剧本创作中扶危济困演绎侠义精神。“樊戏”长久不衰的艺术魅力也源于此。

[1]张建永,林铁.乡土守望与文化突围——周大新创作研究[M].作家出版社,2009:25,84.

[2]庆振轩,车安宁.中国古典小说中巾帼英雄形象的演变轨迹及其原因[J].甘肃社会科学,2000(2).

[3]石磊.论“樊戏”的民族化特色[J].地方戏艺术,1986(2).

[4]郑剑西.评豫声新剧《涤耻血》[J].河南民报,1936(7).

[5]鲍琴、张寅红.五四新文化运动时期的女子教育与妇女解放[J].牡丹江师范学院学报,2011(2).

[6][苏]多宾.论情节的典型化与提炼[M].黄大峰,译.作家出版社,1956:37.

[7]傅其林.论儒侠文化精神[J].青海社会科学,2001(2).

[8]罗立群.中国武侠小说史[M].辽宁人民出版社,1990:4.

[9]陈平原.江湖仗剑远行游——唐宋传奇中的侠[J].文艺理论,1990(2).

[10]王景中.樊粹庭和“樊戏”[M].中国戏剧出版社,1993:65.

[11]刘景亮.樊粹庭先生的艺术追求[J].地方戏艺术,1986(1).

[12]张金桐.唐代妇女与唐代小说[M].中国文史出版社,2007:197.

[13]傅其林.论儒侠文化精神[J].青海社会科学,2001(2).

ClassNo.: I236.61DocumentMark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

AnalysisoftheHeroineCreatedbyFanCuitinginHisDrama

Yang Zhimin

(Faculty of Arts, He’nan University, Kaifeng, He’nan 475001,China)

FanCuiting is regarded as the father of modern Yu Opera in He’nan province , who dedicated his whole life to the Yu Opera through creating a lot of heroine characters , and that is not only significant for the development of Yu Opera ,but also very important for the innovation of the concept of drama in He’nan , which reflected the spirit of proactive, committed to reform and pursuit of progress . It is of significant for the development of modern Yu Opera in He’nan province.

FanCuiting; female character; chivalrous; view of drama

杨志敏,硕士,河南大学文学院。

1672-6758(2013)03-0128-3

I236.61

A