兵团农牧团场人口聚集的现状、问题及对策研究*

2013-11-22刘追,刘洪

刘 追,刘 洪

(石河子大学 经济与管理学院,新疆 石河子832003)

城镇化是新疆生产建设兵团(以下简称“兵团”)跨越式发展的重要路径,也是兵团履行屯垦戍边使命的重要载体。然而,兵团农牧团场城镇化过程中面临布局、资金投入和人口聚集等诸多问题。加快兵团城镇化进程,推进经济社会跨越式发展和长治久安,就必须解决农牧团场的人口聚集问题。

一、兵团农牧团场人口聚集的现状

自2005年以来,兵团农牧团场人口平均每年减少五千余人[1]。根据兵团第六次全国人口普查公报,兵团总人口为260.72万人,与兵团第五次全国人口普查的248.05万人相比,增加12.67万人,增长5.1%,年平均增长0.5%。其中,农牧团场人口175.87万人,占总人口67.5%,与兵团第五次全国人口普查相比,减少9.43万人,农牧团场人口占总人口比重下降7.2%。农牧团场呈现人口聚集能力不断提高、依赖人口机械增长、行政主导式聚集等特点。

(一)农牧团场团部人口不断增加,人口聚集功能得到提高

随着兵团经济持续快速发展,农牧团场经济实力进一步增强,小城镇建设步伐不断加快,基础设施和生产、生活环境不断完善,就业途径增加,团部对团场经济发展的集聚和带动作用不断增强,团部社区人口集聚功能进一步发挥,原居住在连队的人口逐渐向团部流动,特别是多数离(退)休职工更愿意在团部定居,使团部人口逐年增加。根据兵团全国第六次人口普查数据推算,2010年农牧团场团部社区居住人口达58万人,占农牧团场总人口的33.5%,较上年提高0.8%。

(二)人口机械增长是农牧团场人口聚集的主要拉力

由于兵团人口自然增长率持续较低,人口自然增长对总人口变化的贡献不大,所以区间迁移在人口增长中占有重要地位。2007-2009年,兵团农林牧渔场年内增加数处于下降趋势,虽然迁入团场和迁出团场的人数均有所下降,但迁出的人数一直都高于迁入人数,并有加大的趋势,这说明农牧团场人口流失严重,具体见表1。

表1 兵团农牧团场人口变动情况表(2007-2010年)

在增长的团场人口中,迁入的团场人口比重2009年已达到76.2%,可见人口机械性增长成为农牧团场人口聚集的主要拉力。需要指出的是,由于农牧团场的人口出生率一直处于下降趋势,造成人口自然增长率不断下降,未来农牧团场的人口聚集更加依赖机械性增长。

(三)人口聚集是一种管理推动型为主的模式

目前,农牧团场人口聚集的模式主要有三种:一是通过加快撤并连队,实现“三个集中”,逐步形成团部城镇、中心连队居住区和生产作业点的团场城镇格局;二是建设移民安置房,通过内地移民增加团场城镇人口,为移民建设安置房,可以直接增加团场人口;三是建立农产品加工园区或工业园区,吸纳较多的劳动力进入园区就业,从而加快人口的聚集。这些方式既可以改变人口的空间布局,也可以较快增加团场城镇人口的数量,但总体来说是一种按照相应政策或规划推动人口聚集的管理推动型模式。

二、兵团农牧团场人口聚集存在的主要问题

虽然兵团农牧团场人口聚集取得一定进展,但目前还存在一系列问题,主要体现在以下几个方面:

(一)农牧团场人口整体规模较小,辐射能力有限

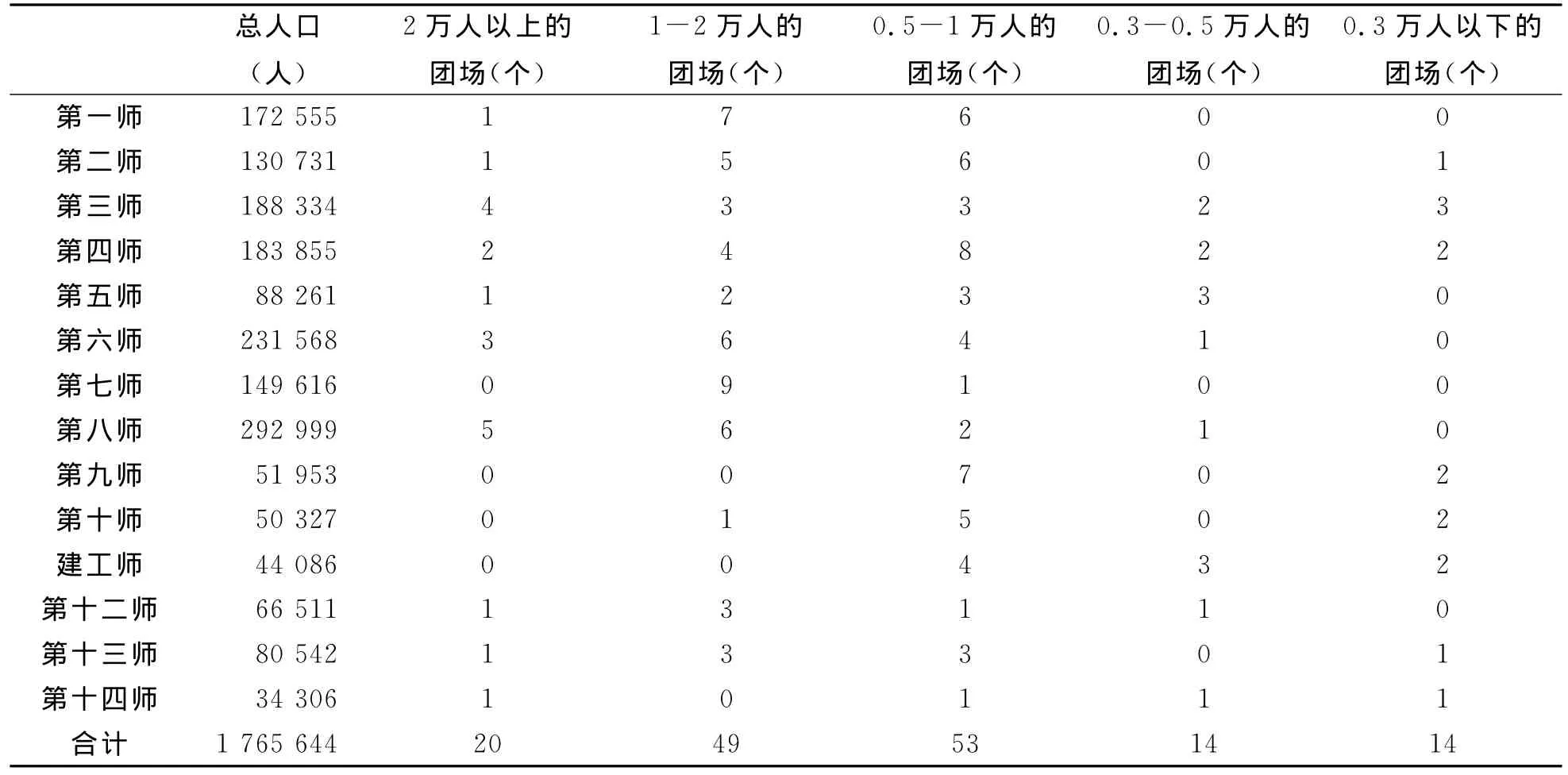

一般来讲,一个城镇只有当镇区人口达到1万人时,才能够发挥经济中心对区域经济的集聚和扩散作用;2万人时作用较明显,超过5万人时则可以对周边若干镇的经济和社会发展起到明显的带动作用[2]。根据兵团全国第六次人口普查数据,兵团农牧团场平均人口为1.162万人,人口超过2万人的团场有20个,1万人以上2万人以下的团场有49个,不足1万人的团场有83个,具体见表2。其中,人口最多的是第六师芳草湖农场,有5.7万人,人口较少的托云农场、叶城农场和三十八团等,均不足1 500人。目前,农牧团场社区占地面积平均在2平方公里左右,小于镇区面积5平方公里的标准,团场社区平均人口只有4 000人。团场小城镇无论从人口规模、用地规模,还是从经济规模上,均达不到小城镇应有的规模标准,导致农牧团场小城镇建设的辐射能力有限。

表2 兵团农牧团场人口分布表

(二)农牧团场集聚人口素质不高,缺乏稳定性

近年来,随着国家惠农政策的深入实施,以及农产品价格持续走高,农牧团场从事农业行业及连带关系的人口不断增加,这些农业人口一般都是文化水平不高、流动性强的外来务工人员。虽然流入农牧团场的人员工作范围广泛,但仍以建筑业、农业等劳动密集、附加值低的行业为主,这些人口集聚季节性比较强,缺乏稳定性。2008年,农牧团场农业人口较2007年增加84 269人,2009年较2008年增加34 885人,2010年农业人口又大幅下降,降至历史最低值451 104人,具体见表3。

表3 兵团农牧团场农业人口统计表(2007-2010年) 单位:人

(三)农牧团场人口聚集缺乏产业支撑

城镇化的发展水平最终取决于经济发展水平,而支撑经济发展的是充满活力的产业,特别是该地区的二、三产业。由于历史原因,农业是农牧团场的主导产业,二、三产业发展相对滞后,对城镇化的支撑作用薄弱[3]。其主要的原因有三个方面:一是农牧团场种植业的分散经营方式又使得团场人口难以聚集;二是农牧团场的插花式分布决定了城镇之间相对独立,跨度较大,相互影响和带动能力较弱;三是团场城镇绝大多数是“名义镇”,不是“建制镇”,二、三产业的发展没有管辖权,造成“发展二、三产业,但团场没有大发展”的困境,所以团场在二、三产业发展上没有积极性。这种建立在农业开发基础上的城镇发展类型,影响了农牧团场城镇辐射功能和带动功能的发挥,缺乏足够的人口聚集凝聚力和吸引力。

(四)农牧团场聚集人口迁移成本不断提高

在收入一定的前提下,由于流动中迁移成本过大,足以抵消其在就业城镇中的预期收益。人口聚集带来一定生活成本的提升,首先是要付出一定的搬迁成本。随着物价水平的攀升,搬迁成本可能直线上升。如第六师共青团农场按规划要将10公里以内的连队集中到城镇,搬迁补偿团场需要支付400万元,搬迁户按户均80~100平方米,每平方米2 500元造价计算,每户开支约20~25万元,职工难以承受。如果允许他们自由选择,不搬迁者居多[4]。职工前往城镇生活后,一方面可以降低基本生活品的成本,但同时也会带来其他生活成本的增加,如购买住房、天然气燃具、交通工具等现代生活方式的必需品。这与农场生活费用较低(在一定范围内自给自足),产生一定的心理差异,从而打消部分职工迁往城镇的愿望,具体见表4。

表4 农牧团场职工迁入成本比较分析表

(五)人口聚集对城镇管理提出了挑战

一方面,由于团场建设步伐加快而导致农牧团场聚集人口迅速增多,人口流动加快,农牧团场一直以来缺乏行政管理的经验,造成人口管理跟不上,管理不全面,保障不到位,资源不够用等问题;另一方面,农牧团场严格的户籍准入制度使相当一部分外来人口难以完全迁入以安定下来,享受完善的社会保障制度,导致流入人口劳动权益难以得到保障,预期收益难以实现。现阶段团场对职工户口控制还比较严格,发达地区团场有少量流动人口长期居住,落后地区团场不但流动规模较小,常住人口更少。如果不放松人口管制,那么团场城镇化人口聚集的长效机制就很难建立起来。

三、推动兵团农牧团场人口聚集的政策建议

新时期,兵团农牧团场人口聚集仍面临总量不足、城镇投融资乏力等突出问题,因此,要把推动农牧团场人口聚集作为一项系统工程来抓。

(一)合理规划布局,稳步推进“行政主导”式人口聚集

合理规划布局,加大行政推动力度,充分发挥团场集中力量办大事的优势,加快连队合并和中心连队建设,带动团场人口尽快聚集。一是要通过“设市设镇”来获得建制,并纳入国家或自治区城镇规划建设体系,对城镇的区域发展、人口规模、基础设施建设等做好规划;二是团场城镇建设要与“三化”建设紧密结合,与发展非农产业紧密结合,为非农产业发展服务;三是团场大多处于地方管辖区域内,小城镇建设要与周边地区形成合理区域布局,围绕非农产业发展形成完善的综合服务体系,充分发挥作为周边城区与团场联接传导的角色作用,从而实现兵地共赢。

(二)创立不同导向的主导产业,通过“增收”加快人口聚集

要把团场的发展及经济结构调整与加快城镇化进程结合起来,努力增强城镇化发展的内在动力,以园区经济带动为主要特征,实现“以业兴团”、“以业兴镇”。一是坚持生产力布局调整与城市空间结构紧密结合,建设和发展专业工业园区,大力吸收团场剩余劳动力就业,提高职工的非农收入;二是借助城镇的辐射力,建设和发展特色园区和开发区,以产业聚集带动城镇化,带动团场职工发展特色经济;三是在团场城镇周边建设特色鲜明的工业园、产业区,以园区为载体,实现产业聚集和人口聚集,完成人口转移,促进城镇的可持续发展。

(三)实行灵活的人口政策,实施“青年人口”迁移工程

加快团场人口聚集必须实施灵活的人口政策。首先,凡是在工业园区相关企业就业,无论团场职工还是非团场职工,都可以将户口落实到企业或企业所在的社区内,让团场职工在辖区内可以自由迁徙流动;其次,要实施“青年人口”迁入工程,优先迁入青年人口。在团场人口自然增长不足的条件下,实施人口迁移尤为重要。青年人口一方面可以缓解团场职工人口老龄化的趋势,提高团场生产力和竞争力;另一方面可以在短期内生产人口,又需要老年人口帮助抚养新生人口,迁入青年人口可以加快城镇人口聚集速度。

(四)加强基础设施建设,创建“宜居”城镇

作为城镇建设的重要任务,要把聚集人口作为一项系统工程来抓,大力实施安居工程,完善水、电、气、路等基础设施建设和各项公共服务,营造拴心留人的工作和生活环境,变“要我来”为“我要来”,提高集聚人口的能力,增强对周边的辐射和带动作用。通过新建、扩建、改建、改造等方式,完善供水、供热、供电、燃气等与职工群众利益相关的基础设施。加快城市与团场城镇之间的道路交通体系建设,完善区域快速交通网络。加强公共安全体系和城镇综合防灾系统的建设,提高城镇抵御各类风险的整体防护能力。加大环境设施建设力度,提高垃圾、污水处理率。加强城镇绿地建设,提高城镇人均绿地水平和城镇绿化覆盖率。创建具有各种特色的团场“宜居”城镇,从而加快团场人口聚集。

(五)做好城镇综合配套改革,树立“管理团场”向“管理城镇”转换

加快团场人口聚集,就要不断增强小城镇承载力,提升进镇居民的社会保障能力。一是通过城镇基础设施的硬件建设和卫生、教育等软件建设,增强小城镇的产业带动和生活服务能力,增强小城镇的承载力和辐射力,增强服务保障能力;二是逐步健全社会保障体系,建立适合团场职工特点的过渡性养老保险和应急救助机制,完善团场城镇居民最低生活保障制度,实现应保尽保,增强社会保障能力;三是坚持实施综合治理,增强维稳保障能力。加强城镇社区巡逻防控网络建设,努力构建城镇一体的统一指挥、城镇协作、整体联动的城乡综治维稳一体化网络;四是大力实施团场城镇居民再教育工程,不断提高进镇职工的自身素质,特别是新生代职工素质,缓解镇内各企业用工难等问题。

(六)通过对口援建团场城镇建设,借助“外力”带动人口聚集

根据城镇化发展的新要求,加强与对口援疆规划的衔接,将援建的基础设施和民生项目纳入规划范围,统筹安排、突出重点、有序推进。通过对口支援加快经济适用房、职工保障房等建设,通过解决民生工程,带动城镇人口聚集问题的解决。

[1]佚名.2009年兵团人口发展现状与特点简析[J].新疆生产建设兵团年鉴2010,2011:889.

[2]张瑞娟.新疆县域经济的现状、问题及对策[J].新疆社科论坛,2004,(5):55.

[3]何元超.兵团城镇化发展相关问题研究[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):22.

[4]张丽华.转型时期加快兵团城镇化发展的问题及对策研究[J].兵团党校学报,2011,(4):68.