印尼马布里镍矿区矿体探采对比与资源综合利用研究

2013-11-19罗太旭黄兆熙邵宗良

罗太旭,黄兆熙,邵宗良

(云南省有色地质局三○八队, 云南个旧市 661000)

1 矿体地质特征

马布里镍矿位于印度尼西亚东北部的北马露姑省马巴县布里镇马巴布拉村南西的马布里岛,行政区划所属印度尼西亚北马露姑省马巴县,全岛面积约2.32 km2,岛呈北西 - 南东走向,全长约4 km。2007年云南省有色地质局三○八队对该矿区进行了地质详查。

马布里红土型镍矿床主要产于超基性岩-橄榄岩的红土风化壳中,矿床由大小两个矿体组成,总面积约1.32 km2(见图1),主要沿山脊或山坡较平缓的地带分布。镍矿体主要产于红土风化壳的风化-半风化橄榄岩(腐岩层)的中上部。镍矿体平面形态复杂,呈面形展布,矿体多为似层状、透镜状、条状,在产状、形态和厚度上均受地形及红土风化壳的发育程度控制,矿体边界多数呈锯齿状,犬齿交错状。在地形相对较为平缓、红土风化壳深厚的地段,矿体厚度较大且较为连续稳定,在山脊和地形坡度较陡,以及冲沟切割较深地段,矿体较薄且连续性相对较差,甚至为基岩出露。

1号矿体位于矿区中部,总体沿马布里岛的缓丘山脊呈条状分布,展布方向与岛的展布方向一致。矿体赋存在-3.57~168.6 m之间。矿体平面形态较复杂,呈不规则条状、缓倾似层状。北西部及南东部较宽缓,中部变窄。矿体北西、南东向长约3.8 km,宽约70 ~670 m,面积约为1.30 km2,矿体厚1.0 ~22.0 m。

2号矿体位于矿区中部1号矿体东侧山丘缓坡地带。矿体赋存在11~60 m之间。矿体平面形态呈不规则透镜状,长约310 m,宽约180 m,面积约为0.048 km2,矿体厚4.0 ~13.0 m。

图1 印度尼西亚马布里镍矿区区域地质简图

2 矿山露天开采情况

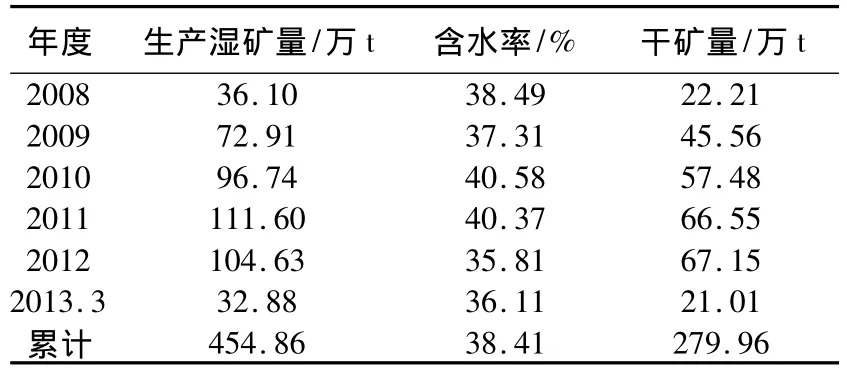

矿山于2008年6月开始试生产,开采方式为露天开采,当年生产矿石量为36.10万t,从2009年开始,矿山生产矿石量不断提高,截止2013年3月,矿山出矿总量已达454.86万t,见表1。

3 探采对比研究

3.1 探采对比地段的选择

对比选择整体和局部地段两者同时进行,由于矿山生产正在进行中,矿山生产采矿是根据市场的需求决定出矿品位,导致矿区采矿地段没能完整采空,特别是边部位置。

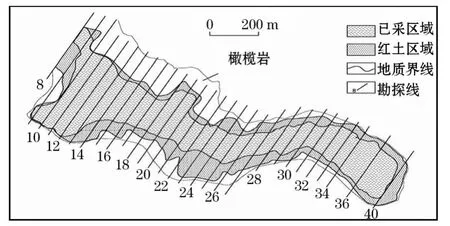

本次探采对比局部地段选择具有代表性且储量级别较高主矿体南东段40~8线区域(见图2),该区域详查勘探网度为100 m×100 m,生产勘探加密至50 m×50 m,资源量级别从332升级到331。按Ni≥1.00为边界,该区域矿石量和金属量占主矿体的8~40线区域资源量分别为41.41%和43.34%;按Ni≥1.70%边界,分别占主矿体的53.21%和54.58%,见表2。

表1 马布里镍矿山历年矿石产量

表2 马布里镍矿区8~40线资源量

3.2 已采面积的重合率

主矿体8~40线地质勘查圈定红土面积及矿体面积 0.491 km2,采矿面积为 0.333 km2,面积重合率为67.82%,如图2所示。

图2 印度尼西亚马布里镍矿区8~40线地质简图

通常情况下认为,露天矿石均为可采的,但在实际采矿过程中,矿山生产出矿会受到各种因素的限制,如马布里矿山大部分边部未能及时采取,一方面是受环境保护要求的限制;二是受镍市场波动的影响,采矿过程中即使品位大于1.00%的矿体,但未达到出矿品位的要求而未能及时采取;三是受地形的限制,矿山生产过程中要求一定的出矿效益,而采取边部矿的开拓工程需要时间成本。

3.3 矿体形态对比

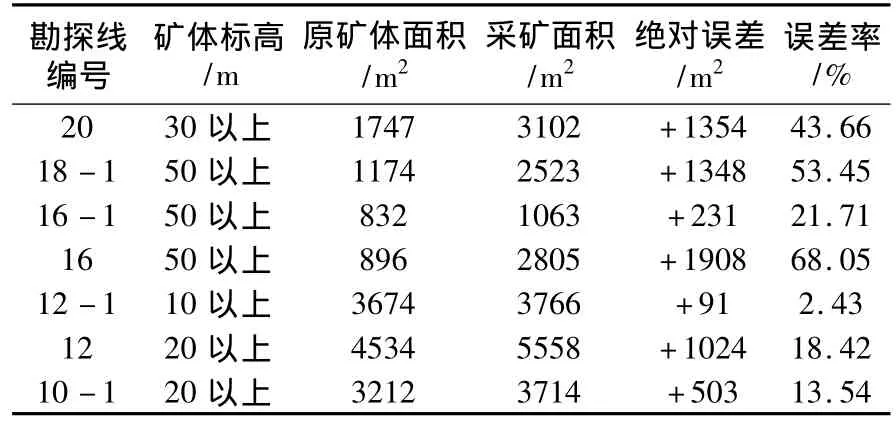

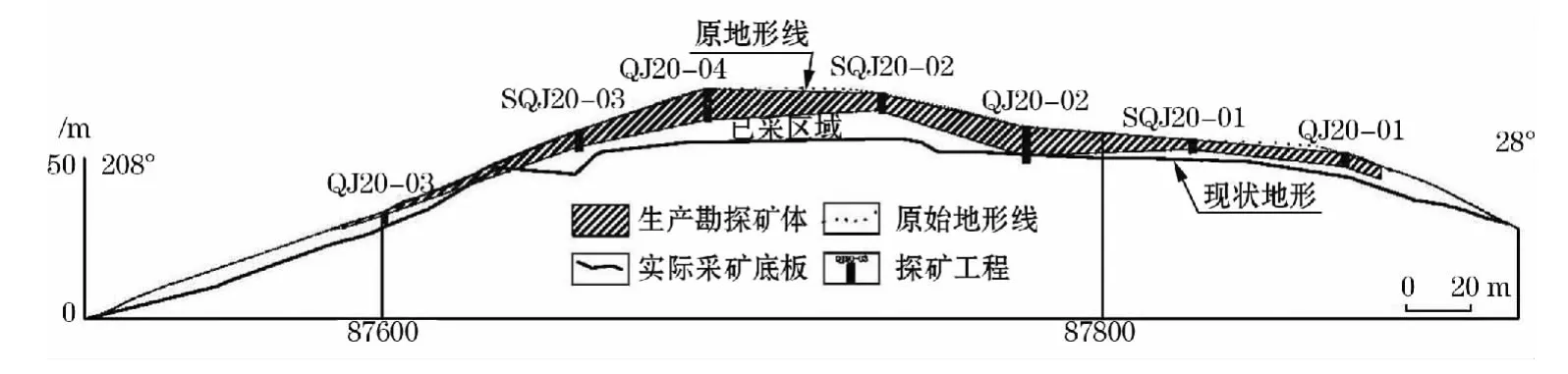

目前已采区域实际揭露的矿体形态与地质勘查圈定的矿体形态的对比表明,各勘探线剖面截面均有不同程度的变化,选择8~40线区域中相对采空的7条勘探线剖面进行对比,以采矿后矿体剖面控制的矿体横截面积为基准,通过比较计算绝对误差和误差率发现,矿体在各条勘探线剖面上均呈一定的正变趋势(见表3),但矿体的总体形态在空间上的分布是基本吻合的,说明原勘查资料具有较高的可信度,图3为矿区20线探采对比剖面,从图中可明显看出矿体底板有下移变化。

表3 马布里矿山部分已采矿体剖面误差率对比

图3 马布里镍矿区20线探采对比剖面图

3.4 矿体底板的变化

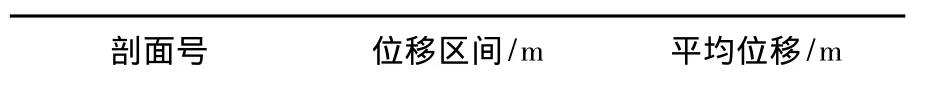

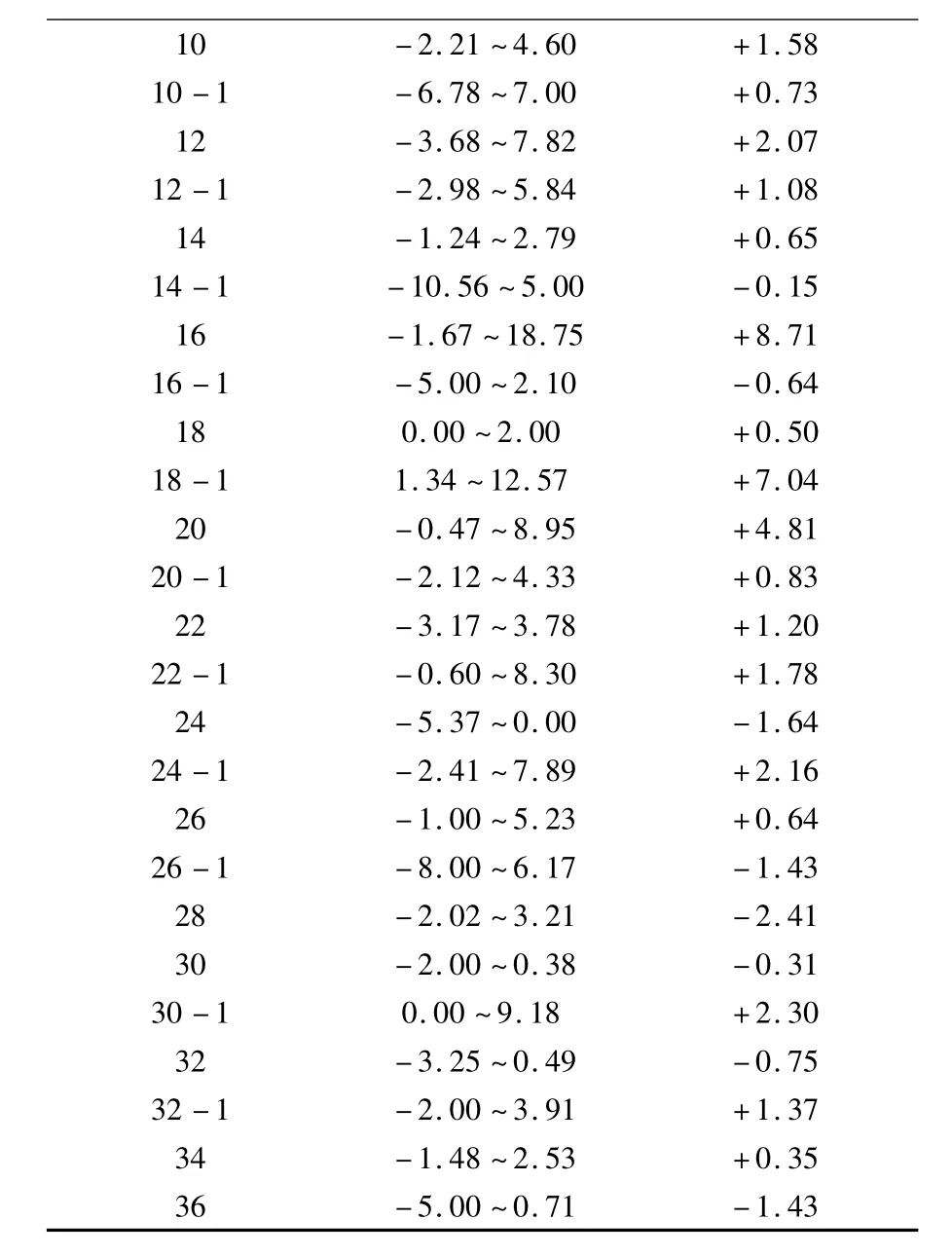

由于矿山生产受市场和采矿条件的限制,部分地段特别是边部位置未能及时回采,对矿体底板变化分析选择的10~38线区域是已采但未进行及时回采的区域,对比基础按生产勘探与实际采矿资料进行,分析资料中出现负值的情况,表示是有工程控制,但未采到位的,是暂时的;出现正值,表示与生产勘探相比,矿体底板出现下移。通过该区域26条地质剖面的探采对比发现,底板位移区间为-10.56~18.75 m,即该区域未采最大矿体厚度达10.56 m,区域矿体增加最大厚度为18.75 m,即矿体底板下移最大18.75 m,矿体底板平均下移2.17 m(见表4)。

表4 10~38线剖面矿体底板位移情况

10 -2.21 ~4.60 +1.5810 -1 -6.78 ~7.00 +0.7312 -3.68 ~7.82 +2.0712 -1 -2.98 ~5.84 +1.0814 -1.24 ~2.79 +0.6514-1 -10.56~5.00 -0.1516 -1.67 ~18.75 +8.7116-1 -5.00~2.10 -0.6418 0.00 ~2.00 +0.5018 -1 1.34 ~12.57 +7.0420 -0.47 ~8.95 +4.8120 -1 -2.12 ~4.33 +0.8322 -3.17 ~3.78 +1.2022 -1 -0.60 ~8.30 +1.7824 -5.37 ~0.00 -1.6424 -1 -2.41 ~7.89 +2.1626 -1.00 ~5.23 +0.6426-1 -8.00~6.17 -1.4328 -2.02 ~3.21 -2.4130 -2.00 ~0.38 -0.3130 -1 0.00 ~9.18 +2.3032 -3.25 ~0.49 -0.7532 -1 -2.00 ~3.91 +1.3734 -1.48 ~2.53 +0.3536 -5.00 ~0.71 -1.43

3.5 资源量对比

(1)地质详查与生产勘探对比。地质详查圈定矿体矿石资源量924.40万t,生产加密勘探圈定矿体矿石资源量 691.94 万 t,绝对误差 232.46 万 t,误差率为25.15%。误差较大,主要原因是生产勘探以指导采矿为主,受各种因素的影响,其中有部分工程未能揭穿矿体底板,导致估算的资源量偏少。

(2)生产勘探与采矿资料对比。8~40线生产勘探提交高品位矿石资源量168.12万t,该区域已生产高品位矿石174.79万t。根据本次对矿山资源量的综合研究和比对结果,扣除已经采部分,目前该区域剩余矿石量为23.89万t,即8~40线实际矿石资源量为198.68万 t,相对增加了30.56 万 t,增加18.18%,资源量增加的原因是生产勘探大部分工程未揭穿矿体底板,实际可采量就自然增加。

3.6 矿石品位对比

马布里矿山详查平均品位为1.794%,生产加密勘探后平均品位为1.778%,绝对误差0.016%,误差率为0.09%,误差均在允许范围内。

矿山自2008年6月生产以来,矿山始终根据市场的需求,出矿品位大部分在1.60% ~2.00%之间,共生产红土镍矿石83船,湿矿总量454.86万t,镍平均品位1.740%,与生产勘探平均品位1.778%相比,绝对误差0.038%,误差率为2.14%。

3.7 矿体自然水分变化

(1)地质详查测试与生产测试对比。地质详查过程中采取大小体重样品共计21件,经过恒温烘干测试,平均含水率为44.62%。矿山采矿过程中,平均每500 t左右进行一次水分测试,通过近8000个样品的测试统计,矿石含水率区间为27.26% ~45.21%,平均含水率为 38.47%,绝对误差为 6.15%,误差率为13.78%。

(2)影响矿石含水率的因素。矿石的含水率与矿区的天气情况有关,如矿区的自然蒸发量,自然降雨量等。矿石的含水率与矿区采矿形成的排水系统有关,如地形坡度、采矿台阶高度、植被剥离程度等。矿石的含水率与矿石的自然层位有一定的关系,通常情况下矿体上部风化程度越高,矿石的疏松度大,透水率则强,含水率越低,这是上层高铁低镍自然含水率较低的主要原因。矿石的含水率与矿区的潜水面有关,高于潜水面的,则含水率相对低,处于潜水面以下的,含水率则相应增大。

3.8 矿体夹石的变化

根据国内相关规范,在圈定矿体时,单工程中如含镍小于1.00% 的样品厚度大于等于2 m时,一般按夹石进行了剔除。根据矿山多年的采矿实践发现,这些镍品位小于1.00%的无矿空间,主要由橄榄岩在风化过程中形成的半风化或弱风化残块形成,这类偶见的含镍小于1.00%的“夹石”通常只是局部的,大多呈小透镜状,对矿体的连续性基本并不构成影响,在采矿过程中,除对偶见的弱风化大块状岩石进行剔除外,一般不做专门剔除。

4 结论与建议

4.1 结 论

(1)通过本次探采对比,初步认为地质勘查确定的勘探类型和勘探网度探求的资源量控制程度能达到要求,选择浅井工程控制和认识的矿体较为准确,通过详查阶段的工作,基本能指导矿山的早期建设与生产。

(2)生产勘探和详查的资源量相比,相对误差接近误差范围,但总体生产勘探资源量偏低,主要原因是生产勘探接近60%的工程因为各种因素的影响未能控制矿体底板,这也是已采区域中实际采矿与生产勘探相比资源量增加的主要原因。

(3)矿体的空间形态总体与地质详查的矿体形态是吻合的,矿体底板的位移、矿石的品位变化均在误差范围内,矿石的水分变化、夹石变化也在情理之中。

(4)通过本次矿山探采对比工作,对马布里矿山矿床地质特征、矿体变化规律有了进一步的认识,是对矿山前期开发的总结性工作。

4.2 建 议

(1)由于受到镍市场的波动的影响,矿山的生产一段时间一味注重高品位矿石的生产,忽略了大量低品位矿石,为了经济合理地利用矿产资源,应注重对低品位矿石采取配矿的方式加以利用。

(2)对因为各种因素影响未能及时采取的边部矿、底部矿石,应制定有效的回采计划,从技术和管理入手,进一步提高回采率,使大量剩余资源得到充分利用,减少资源的浪费。

(3)针对红土型镍矿底板的变化规律,在今后的矿山生产中,应主张探采并举、勘探先行的方针,通过行之有效的生产勘探工作,提高对矿体底板的控制程度,同时促进资源量的有效升级,降低投资风险,节约采矿成本与时间,但应严格按照规范要求控制矿体底板,这无论是对矿山生产,还是后期地质规律研究均十分重要。

(4)矿山生产过程中,对采矿和揭露的矿体要及时、准确地做好资料的收集工作,及时整理修改相关的图件,同时注意对矿体的边界、底板、品位变化情况等基础地质资料的收集,进行细致的统计和研究,为做好探采对比工作提供可靠的依据。

致谢:文章在写作过程中得到云南省有色地质局三○八队总工程师何灿、副队长孙绍有高级工程师的悉心指导,在此表示衷心感谢。

[1]何 灿,等.印度尼西亚马布里红土型镍矿详查报告[R].云南省有色地质局三○八队,2007,05.

[2]何 灿,等.印度尼西亚红土镍矿[J].云南地质,2008(01).

[3]罗太旭.印度尼西亚卫古岛风化壳型硅酸镍矿床地质特征与成矿机制[J].地质与勘探,2008(04).

[4]王瑞江,等.红土镍矿找矿勘查与开发利用新进展[J].地质评论,2008(03).

[5]史本琳,等.红土型镍矿验证探矿设计实例[J].中国矿山工程,2012(10).

[6]刘庆成,等.红土型镍矿项目的经济性探讨[J].世界有色金属,2006(6).

[7]《矿山地质手册》编委会.矿山地质手册[M].北京:冶金工业出版社,1995.

[8]王恭敏.镍资源要走可持续发展的道路[J].有色金属再生与利用,2005(02).

[9]林 兰.印度尼西亚的镍矿资源及其处理[J].有色金属 ,1979(06).

[10]陈淑芳.全球大型镍矿生产现状分析[J].中国金属通报 ,2005(15).

[11]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985.

[12]刘庆成,李洪元.红土型镍矿项目的经济性探讨[J].世界有色金属,2006(6).

[13]林 兰.印度尼西亚的镍矿资源及其处理[J].有色金属 ,1979(06).

[14]陈浩琉,吴水波,傅德彬.镍矿床[M].北京:地质出版社,1993.

[15]戴自希.我国周边国家矿产资源的分布和潜力[J].国土资源情报,2001(11).

[16]黄宗理,张良弼.地球科学大词典[M].北京:地质出版社,2005:31-32.