《故事新编·采薇》的复合型文本特征及意蕴探析

2013-11-16马世年赵晓霞

马世年,赵晓霞

(1.西北师范大学 文学院,甘肃 兰州730070;2.西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州730070)

《采薇》出自鲁迅先生的小说集《故事新编》。所谓新编之意,即是以旧故事为其背景和蓝本,加以再创造。鲁迅先生在《故事新编·序言》中谈到,对于历史小说有两种写法,其中之一是“只取一点因由,随意点染,铺成一篇”[1]450,而《采薇》正属于此。众所周知《采薇》的故事梗概和主要情节都是典出有据的;而在取史料记载和传说的因由的同时,作者又加以创造性地改编,从而形成了《采薇》独特的叙事结构。用希勒斯·米勒(J.Hillis.Miller)的观点来讲,即形成了一种复合型文本,“任何一部小说都是重复现象的复合组织,都是重复中的重复”[2]。因此,《采薇》这种复合性文本形成了双重的叙事线条,具有二重叙事相互销蚀的特点。一方面,《采薇》是对于历史典故和传说的重复和再叙述,历史典故和传说构成了该篇小说的背景和参照系;另一方面,它又是对于历史蓝本的所谓“随意点染”,是用一种带有戏谑的叙述口吻,打破以往纯正历史叙述下的庄严气氛,从而产生新的寓意,这就是对旧文本的颠覆和离间。就以往的研究而言,更多关注的是“所以然”的问题,即小说内容的寓意等,而较少关注“之所以然”的问题,即小说的叙事和结构的形式并由此产生的内涵张力等。本文就此作出新的探索,并进一步发掘复合型文本背后所产生的深层寓意。

一、复合型文本:“故事”与“新编”

伯夷、叔齐作为传统儒家道德的代表人物,在不同的历史语境下形成的评价可谓莫衷一是。总体看来,可以分为两大类型。一方面是从正面肯定二人作为儒家道德楷模的高风亮节:坚守正义,耻食周粟,归隐首阳,采薇而食。在很大程度上伯夷、叔齐已成为儒家理想人格和道德典范的象征。例如《论语》中就有“伯夷、叔齐饿于首阳山下,民到于今称之”的感叹,孔子称其“求仁而不得”,而孟子誉之“圣之清者”;唐代韩愈作《伯夷颂》,赞其品质为“昭乎日月不足为明,崒乎泰山不足为高,巍乎天地不足为容也”;及至明代的《封神演义》中,有《首阳山夷齐阻兵》一回,叙及二人耻食周粟的事,叹曰:“至今人皆啧啧称之,千古犹有余馨”。另一方面,在传统文化语境中,也出现了一些相反的声音。如刘向的《列士传》中载,伯夷、叔齐陷于首阳山困境时,“天遣白鹿乳之,迳由数日,叔齐腹中私曰,得此鹿完噉之,岂不快哉!于是鹿知其心,不复来下。伯夷兄弟,俱饿死也”,这近似于西方寓言里“取金蛋”的反讽,对伯夷、叔齐的形象作了历史性的颠覆。而据南北朝时《殷芸小说》的记载,东方朔对二人的行为也不以为然,“臣(东方朔)闻贤者居世,与时推移,不凝滞于物……天子毂下,可以隐居,何自苦于首阳”,东方朔将二人视为“古之愚夫”来作为反例,也是对二人道德典范形象的质疑。唐宋以降,在“疑古”风气与“翻案文章”思潮下,对伯夷、叔齐的质疑声更是屡见不鲜。及至清代,伯夷、叔齐作为义士的形象遭到了彻底的颠覆,清初艾衲居士的小说集《豆棚闲话》中有《首阳山叔齐变节》,对历史人物进行了无情的嘲讽;甚至有人作打油诗,“圣朝特旨试贤良,一对夷齐下首阳。家里安排新雀帽,胸中打点旧文章。当时深自愧周室,今日翻思吃皇粮。非是一朝思改节,西山薇蕨已吃光”(禇人获《坚瓠五集》卷三引诗)[3]。

精熟中国古典文化的鲁迅,对伯夷、叔齐的“故事”自然是十分熟悉的,作为对此故事的“新编”,他必将传统的文本纳入新故事的视野。《采薇》一文在基本情节以及话语的使用上与传统故事并无二致,甚至可以说原封不动地照搬了这个故事的框架,连《故事新编》中其他小说中不时出现的油滑、隐喻也很难看到。整体看来,《史记·伯夷列传》作为小说《采薇》的基本故事背景,大致可分为开端、发展、高潮和结尾4个部分,这与“新编”的情节相互交织。

小说的“开端”是从“养老堂”讲起。《史记》记载:“伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉”[4]2123,而《采薇》一开篇即从西伯文王的“养老堂”讲起,“伯夷整天坐在阶沿上晒太阳”,而叔齐则可推知是经常打太极拳的。伯夷、叔齐从抽象的历史概念中走了出来,来到真实的凡间,像普通老人一样,喜欢“晒晒太阳”或“打打太极”,这也为整篇小说定下了“世俗化”的调子。

小说的“发展”乃是“武王伐纣”和“扣马之谏”事件。《史记》中记载了“武王载木主……东伐纣”,夷、齐二人“叩马而谏”的情形:“‘父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?’左右欲兵之,太公曰:‘此义人也。’扶而去之。”那么,《采薇》则是其小说化、白话化的版本:打头的木主早已望不见了,于是二人冲到了周王的马前,嚷道:“老子死了不葬,倒来动兵,说得上‘孝’吗?臣子想要杀主子,说得上‘仁’吗?”[1]510白话化的叙事手法本身就包涵着对历史文本的解构和侵蚀,严肃而充满道义感的申讨在这里竟然混淆为当众骂街;历史文本中的意义中心被消解,而“新编”的重心则由义正言辞的道德质问转移到伯夷、叔齐被围观的尴尬境地上来。

小说的“高潮”部分乃是“义不食周粟”。《史记》写道,“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”。小说《采薇》则详尽地表现了伯夷、叔齐因不吃“周家的大饼”而隐居在首阳山的情形:从茯苓的渴望到发现薇可吃的惊喜,更细微到“薇汤、薇羹、薇酱……”可见“新编”关心的是主人公“吃”的窘境,而“义不食周粟”则冻结为一个历史的符号。

小说的“结尾”部分写了伯夷、叔齐凄惨的结局。《史记》中载,“及饿且死,作歌。其辞曰:‘登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣……’遂饿死于首阳山”。这里还是正史的记叙手法,严肃而充满正义感。《采薇》则借小丙君之口戳穿了伯夷、叔齐身上的矛盾和荒唐,并借着阿金之口将二人推向了死路。由是观之,鲁迅先生以《史记·伯夷列传》为其故事蓝本,又将“故事”的主旨消解于“新编”的叙事之中,并由此产生了新的语境。小说中也涉及到了《史记》之外的其他历史文本,例如《采薇》中对二人死因的补充:是饿死的吗?阿金姐不这么看,大约是叔齐贪嘴想吃鹿肉所至吧。关于“吃鹿肉”的这段传说并非空穴来风,刘向《列士传》中就有关于叔齐贪嘴想吃鹿肉的戏虐描写。

细读《采薇》,发现很多细节也都是化用传统而来,最终成为对传统话语的悖离与戏仿。例如《采薇》中引用了《尚书》中武王伐纣通告众人的《泰誓》,高举“共行天罚”的旗号意在强调“武王讨伐”行为的合理性和正义性。而在《采薇》中,当叔齐、伯夷遭遇华山强盗小穷奇时,他打出的旗号是“恭行天搜”!

“阿呀!”小穷奇吃了一惊,立刻肃然起敬,“那么,您两位一定是‘天下之大老也’了。小人们也尊先王遗教,非常敬老,所以要请您老留下一点纪念品……”他看见叔齐没有回答,便将大刀一挥,提高了声音说道:“如果您老还要谦让,那可小人们只好恭行天搜,瞻仰一下您老的贵体了!”[1]149

既是强盗,却口口声声“遵先王遗教”;即使行拦路抢劫之实,也要打着“敬老”的大旗,宣称他们是“恭行天搜”。“恭行天搜”显然是对“共行天罚”的戏仿之辞。“恭行天搜”尚且如此,“共行天罚”又何以堪?其反讽的意味不言而喻。再如《史记·伯夷列传》中,司马迁写道:“天道无亲,常与善人”,这表达了司马迁的美好愿望,而在《采薇》中,这句话却成为夷、齐离开养老堂、“不再吃周家的大饼”[1]517的心理寄托——老天爷既然眷顾善人,我们出走应该也会有好日子过吧。并且这种寄托竟然具体到“或者竟会有苍术和茯苓之类”[1]517这样的实惠。

综而观之,《采薇》的情节展开依附于传统文本,但传统文本在新的叙述语境中已不再保持原来的寓意和风格,它们已经退居为背景和底色,在新编中转而生成了新的意蕴。正是如此,《采薇》的文本结构便呈现出复合型文本的特点来。《采薇》将历史旧故事加以再叙述,使其进入到新的语境之中,情节的借用也好,语词的化用也好,在新的语境中都形成了对于原文本意蕴的喜剧性偏离。这正是“新编”最具价值之处。

二、道德与生存的困境:重复与颠覆

在阅读《采薇》时,若没有历史和传说的故事作为背景,则失去了文化阐释的大语境;同样,若忽视了新的叙述产生的离间效果,就无法品味出新编故事的内涵和意蕴来。《采薇》中,由重复到颠覆的记叙背后,是伯夷、叔齐理想道德与世俗生存的悖谬与困境。

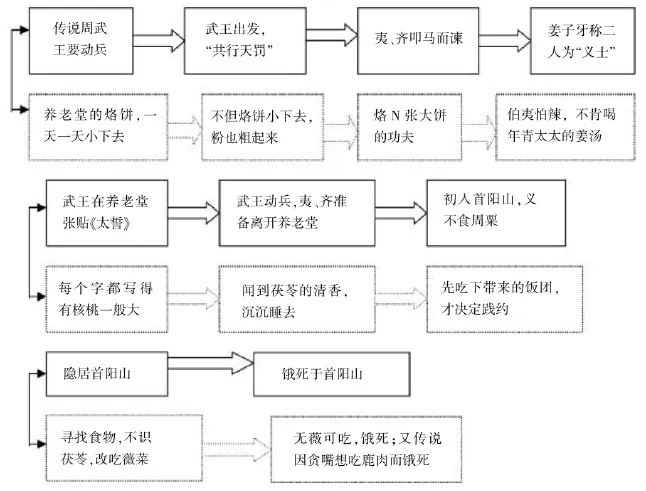

众所周知,伯夷和叔齐是谨遵“先王之道”的典范,谈论时事,必称“合不合先王之道”,这是几千年来文化沉积为二人打造的典型形象。鲁迅先生在《采薇》中也没有彻底否认这一点,从头至尾都在强化“节、义”,这是夷、齐二人的“大事”,这条线构成了全篇的明线。但与此同时,每当论及“大事”的时候,文中必又有意无意间与现实生活中的“小事”联系到一起。我们如果将这一系列的“小事”整理起来,发现这些小事也构成了一条线,一条暗线,与“大事”构成的明线并行不悖,并且对明线构成威胁与侵蚀。那么,下表是对两条线的直观概括。

透过这两条并行不悖的线索,尤其是由生活化的“小事”构成的暗线,不断地构成对“节义”大事的消解与颠覆。这里我们必须注意到暗线当中的一系列词语:烙饼、粉、大饼、辣、姜汤、核桃、茯苓、清香、饭团、薇菜、鹿肉……这些词语始终与日常化的“吃”紧密相关。显然,文章对于“吃”的问题有着锲而不舍的关注,而且总是与“保节、守义”等这般“大事”紧密联系在一起的。鲁迅先生在对历史的叙事面前,不动声色地将日常性话语贯穿其中,“节义”之大事与“衣食”之小事相互照应、互为表里。

文章一开头,即写道:“伯夷最不留心闲事,秋凉到了,他又老的很怕冷,就整天的坐在阶沿上晒太阳。”[1]506这里的“闲事”,乃是叔齐带给他的有关“武王动兵”的相关消息。对于武王动兵这等“闲事”,伯夷的态度是平和的,他劝戒叔齐道:“我看你还是少出门,少说话,每天练你的太极拳的好!”[1]508但是伯夷发现养老堂里近来的烙饼“一天一天的小下去了”[1]507,这倒上了伯夷的心,到后来,当养老堂里“烙饼不但小下去,粉也粗起来”[1]508时,使得伯夷“也很难闲适了”。从“不留心闲事”到“很难闲适”,这里蕴含着伯夷的基本的价值判断,当他觉察到周文王养老堂里的这碗平稳饭快要吃不稳了的时候,才开始着了急,与弟弟叔齐一道关注时局,顶着冬月的严寒到大路上看武王出行的队伍。而伯夷的这种价值观对以他为代表的文化现象——“饿死事小,失节事大”,无疑是一种彻头彻尾的反讽和颠覆。

为了凸现“吃”的独特效果,我们看到《采薇》中甚至出现了用“烙大饼”的时间来计时的有趣现象。例如:

约摸有烙十张饼的时候,(叔齐)这才气急败坏的跑回来,鼻子冻的通红……

约有烙三百五十二张大饼的功夫,这才见别有许多兵丁……

大约过了烙好一百零三四张大饼的功夫,现状并无变化,看客也渐渐的走……[1]509-512

以“烙饼”这个日常化动作作为时间的界定和标尺,当然可以仅仅看作是鲁迅先生的诙谐之笔;而当把它放诸全文,则在全篇中更加生动地渲染了伯夷叔齐对“吃”的在意和重视。在传统文化语境中,伯夷和叔齐已成为形而上意义上的礼义道德的象征,鲁迅先生则还原了他们作为凡人无法回避的窘境:“吃”于是成为生存的第一要义。时间对于他们来说已用客观无情的天、时、分、秒来计算的,而是像烙饼一样,因为烙饼的时间长度已经烂熟于心,因此伯夷、叔齐是在不断地等待“吃”的过程中消耗着生命,这从某种角度来讲,更是隐喻了生命存在意义的主观性。这种时间方法的运用生动、充分地传达了鲁迅《采薇》一文的主导情绪,凸现了伯夷、叔齐二人在追求生存过程中的窘迫境地。

文中还有许多看似信手拈来的诙谐描写,如周武王于养老堂墙外张贴的《泰誓》钞本,“每个字都写得有核桃一般大”[1]514;年轻的太太为伯夷特意端来“八年陈的老姜熬的”[1]513姜汤,而伯夷“怕辣”,“一定不肯喝”;准备出走的前一晚,叔齐“仿佛闻到茯苓的清香,接着也就在这茯苓的清香中,沉沉睡去了”[1]517……看似闲来之笔,又时时提醒着读者,促使伯夷、叔齐“义不食周礼”、“隐居首阳山”的动因,已然不是人们印象中抽象的道德观念,而具体、细化到他们每天无时无刻不面临的吃饭问题。

而将“吃”的刻画推向极致的,还当属“首阳山”隐居一节。鲁迅先生将伯夷、叔齐投奔首阳山之后如何觅食和制作食物的细节刻画,可谓到了精细入微、不厌其烦的地步。例如,二人最初尝试吃“松针”的描写:

但是他(叔齐)立刻平静了,似乎有了主意,接着就走到松树旁边,摘了一衣兜的松针,又往溪边寻了两块石头,砸下松针外面的青皮,洗过,又细细的砸得好像面饼,另寻一片很薄的石片,拿着回到石洞去了……

他就近拾了两块石头,支起石片来,放上松针面,据些枯枝,在下面生了火。实在是许多工夫,才听得湿的松针面有些吱吱作响,可也发出一点清香,引得他们俩咽口水[1]523。

伯夷、叔齐投奔首阳山,人们往往只关注到这一行为是二人“义不食周粟”的结局;但是《采薇》中鲁迅先生进一步发问:他们不食周粟,那他们吃什么?从尝试吃又苦又粗的“松针”到发现“薇菜”,从吃烤薇菜,到后来的“薇汤、薇羹、薇酱、清炖薇、原汤焖薇芽、生晒嫩薇叶”[1]P525,都将关注的焦点聚焦到了解决“吃”的问题上来了。文中前半部分提到,伯夷不留心武王伐纣“这等闲事”,却因为“不但烙饼小下去,粉也粗起来”而“很难闲适”了。到了首阳山后,伯夷因为首阳山上薇菜有了保障,“从此就较为安适自在”[1]526了。从养老堂到首阳山,此间的变化,世人冠之以“义不食周粟”的大义;而对于伯夷,却是从“闲适”到“安适”而已!故而,历史文本中抽象的意义和价值观念就在世俗世界的饥饱变化中被彻底解构了。

再看《采薇》中耐人寻味的结尾部分,伯夷、叔齐饿死于首阳山,村民对此还是怀有些许怜悯心的,但是阿金姐的“贪吃鹿肉”说又让村民们的良心坦然了。“听到这故事的人们,临末都深深的叹一口气,不知怎的,连自己的肩膀也觉得轻松不少了。”[1]532伯夷、叔齐“义不食周粟”,多少是一件高尚、严肃的事,现在却变成了首阳山下百姓的谈资,“即使有时还会想起伯夷叔齐来,但恍恍忽忽,好像看见他们蹲在石壁下,正在张开白胡子的大口,拼命的吃鹿肉。”[1]532这样,不但他们为“节义”所作出的努力和牺牲失去了所谓的意义与价值,就连作为常人所历经的生存窘境也不复被人们同情和理解,真正地变成一个故事了。正如钱理群先生就《故事新编》所谈道的:鲁迅的每一篇小说都有两种“调子”:崇高的与嘲讽、荒诞的,悲壮的与悲凉的。两种调子互相消长,形成内在的紧张关系,而且小说后半部分情节都忽然翻转,把前面的情节颠覆[5]。

三、独特意蕴:“理想性”与“卑琐性”的离间

问题还不止于此。如果进一步追问:鲁迅先生在其晚年何以有如此的耐心和兴致“心平气和”地再续伯夷、叔齐的老故事?以往的研究往往着眼于“所以然”的问题,有的认为这是对封建道德虚伪性的揭露,有的认为这是对儒家道德观自身悖谬性的揭示,有的则认为这是鲁迅先生自身遭遇的曲折写照。这些论述都有其价值和意义,但现有的研究鲜有立足于文本内部的语言结构特点并加以条分缕析地分析、进而探讨其文本意蕴的。

本文从“复合型文本”的二重性特点谈起,指出了“新编”对“故事”的喜剧性偏离的特点,进而分析复合型文本相互消解、颠覆的戏剧性效果,落脚到鲁迅小说中无时不刻对日常化的“吃”的关注。对《采薇》叙事特点和效果的研究,根本目的在于把握隐藏在小说纷繁复杂的叙事形式背后的“意蕴”。在鲁迅先生的笔下,伯夷、叔齐的形象已然从历史的形而上的大话语中剥离出来,走进了日常性的话语系统中:年迈的伯夷、叔齐有着与常人一样饿肚子的窘境,他们身上被赋予的道德仁义的光环也随之黯淡,生存的问题一直伴随着他们的生活。用哈桑的话来讲,这是通过“卑琐性”策略展开的叙事,即在消逝的神性以后将人的“卑琐性”展示出来[6]。伯夷、叔齐这对儒家道德的典范时时处在“大义气节”与日常化的“卑琐生存”的拷问之下。在“身”与“义”的纠结中,在生存困境与人格完善的焦灼中,毫无余地的“泄露了伯夷无意升华或并不崇高的一面”,“昭示出伯夷承担儒家道德的无力”[7]。

所有历史都是当代史,当我们考察鲁迅《采薇》的独特意蕴时,不得不力图回到鲁迅写作的特定年代和历史情景当中去。鲁迅先生的小说具有很强的现实批判性,这在《呐喊》、《彷徨》等前期作品中所表现出的忧愤深广中彰显无遗。而他后期的作品《故事新编》(8篇中有5篇写于鲁迅生命的最后时期,《采薇》作于1935年12月),由于在形式和内容上与前期作品差异很大,嬉笑怒骂、诙谐幽默、举重若轻;尤其取材于遥远的历史题材或传说,又“随意点染,铺成一篇”,因而更多地体现出作者写作心态的从容和对小说形式创新的游刃有余。通过对小说“复合型”文本特征的分析,可以看到,鲁迅先生在《采薇》中依然将关注的焦点最终落到了伯夷、叔齐道德和生存的困境上来。人首先得要活着,这其中的窘迫与无奈是谁也无法回避的。在其《华盖集续编》中,他戏称为“唯饭史观”。所以,娜拉出走以后,“不是堕落,就是回来”,因此,鲁迅先生也一再追问作为节义之士的伯夷、叔齐的现实窘境,关注他们走下历史的圣坛还原为“人”的生命体验。这个问题在鲁迅先生生命的最后时期、在他新编伯夷、叔齐的旧故事中依然挥之不去、萦绕于心。这就使得《采薇》与鲁迅先生前期的作品在深层内涵上有着相通之处,即对抽象道德和具象人性的深刻反思与批判是不言而喻的。

以之观《采薇》,“吃”的困境时刻萦绕于伯夷、叔齐的处境,这种“卑琐性”最终也蚕食着历史所赋予他们的精神和道德的理想。借用文中叔齐质疑伯夷的话——“我们可就成了为养老而养老了”!为养老而养老,换言之即是“为活着而活着”,即便是伯夷、叔齐这样的道德楷模也丝毫不能免其俗,进而使得所谓的精神追求幻化为历史的托词,所有道德、意义、价值的高屋建瓴都轰然间坍塌,小说将人们带入了意义和价值的困境当中。这正是鲁迅小说的高妙之处。阅读《采薇》,我们作为读者同伯夷、叔齐、送姜汤的太太、阿金姐、以及想象二老吃鹿肉而心安的民众们一起,体验了“卑琐性”的人性对于理想道德的反讽和销蚀。在对历史话语的揶揄中,在看似嘲讽的语气中,鲁迅彻底实现了对伯夷、叔齐在历史文本中树立的价值系统的解构和颠覆,进而对人性进行无情的拷问。以结尾为例,民众们想象伯夷、叔齐吃鹿肉而死故而心安了,那么读者又何尝不是?大家似乎终于可以卸下“礼义道德”的包袱,摆脱“道德理想”与“卑琐人性”的尴尬冲突。这之中,渗透着鲁迅的无奈与感慨,悲哀与讽刺,更有他“直面人生”的勇气和孤独。也只有这位思想的先驱,才如此彻底地撕下了历史叙述中那华而不实的面具,对于人性作如此切肤的关怀和反省。

[1]鲁迅.鲁迅全集:第2卷[M].北京:人民文学出版社,1973.

[2][美]希勒斯·米勒.解读叙事[M].申丹,译.北京:北京大学出版社,2002.

[3]刘勇强.一队夷齐下首阳——谈《首阳山叔齐变节》[J].文史知识.2004(6):46-52.

[4]司马迁.史记·伯夷叔齐列传[M].北京:中华书局,1982.

[5]钱理群.《故事新编》漫谈∥钱理群.钱理群讲学录[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.

[6]伊哈布·哈桑.后现代景观中的多元论[M]∥王岳川,尚水.后现代主义文化与美学.北京:北京大学出版社,1992.

[7]于爱成.《采薇》重读:经典解构与身体叙事[J].文艺理论与批评,2009(5):93-97.