法律人从政合理性分析及其验证

2013-11-15程金华

程金华

“支配法学家的东西,也和支配一般人的东西一样,是他们的个人利益,尤其是眼前利益……。尽管法学家往往与人民联合起来打击行政权,但法学家与行政权之间的自然亲和力,却远远大于法学家与人民之间的这种亲和力。”——托克维尔〔1〕(法)托克维尔:《论美国的民主》(上),董果良译,商务印书馆1997年版,页304。

一、导论:作为学术问题的“律师从政”

法国思想家托克维尔在前述引文中对美国法律人在民主建设中作用的评论,暗示了法律人在掌握权力时两种——有时无法共立的——基本立场:捍卫社会自由和追逐个人利益。〔2〕Lucien Karpik,“Lawyers and Politics in France,1814-1950:The State,the Market,and the Public”,13 Law &Social Inquiry,707-736(1988).本文中,笔者借此来思考一个在当前中国法律人圈子里非常流行的认识:律师的骨骼里天然具有政治家的品性,因此应当从政,以服务于社会。〔3〕相关的评论、报道与研究,比较有代表性的可参见江平:“新世纪中国律师的使命”,《中国律师》2001年第1期;贺卫方:“律师的政治参与”,《中国律师》2001年第3期;李学尧:“法律职业主义”,《法学研究》2005年第6期;孙笑侠等:《法律人之治——法律职业的中国思考》,中国政法大学出版社2005年版,页313-355。另外,也参见李小宁:“中国律师:不容忽视的政治资源”,《中央社会主义学院学报》2003年第1期;童大焕:“从律师参政、专职常委看待代表的专业化与专职化”,《法律与生活》2003年第7期;郑春乃:“论律师参政议政”,《中国司法》2006年第10期;袁峰:“论我国律师政治参与的价值及优势”,《法制与社会》2008年10月(上);钟敏:“试论中国律师应当从政”,《法制与社会》2010年4月(中)。

目前,讨论中国律师(以及更加宽泛的“法律人”)从政具有非常浓厚的现实与理论意义。经过三十多年的改革和转型,现今20万名左右律师的政治参与是当前“公民有序参与政治”的重要组成部分。律师的政治参与有其独特性:如果对政治具有天然喜好性的律师无法在既有体制内找到政治表达的通道,那么他们寻找体制外通道的愿望会比其他任何群体更强烈。这是现实政治给予中国律师参政的“推力”。同时,中国社会的高政治风险已经成为共识。律师的有效政治参与可以为调和社会矛盾做出巨大的贡献。国内外观察者对已经在体制内取得一定成就的法律人抱以期待,期待他们通过推动法治化为中国的社会管理走出一条新路。更重要的是,通过中国法律人的集体努力,国家治理或许能够实现从更多依赖个人智慧转向更多依赖规则的治理,最终实现晚清肇始的百年大转型,这又可谓现实政治之于中国律师参政的“拉力”。在理论上,关于律师参政的讨论既指向“韦伯式进路”在中国发生的可能性,〔4〕参见(德)马克斯·韦伯:《经济与社会》,阎克文译,上海世纪出版集团2010年版。关于法律人在推动“韦伯式进路”中可能扮演的作用,参见孙笑侠等,见前注〔3〕,页36-70;强世功:“革命与法治:中国道路的理解”,《文化纵横》2011年6月。也呼应了欧美学术界多年来关心的法律人政治角色的议题。〔5〕大体说来,欧美对律师政治角色的研究可以分为两大类:一大类是关注律师进入“体制内”,成为政治人物的研究。这方面的作品较多、较早,可参见Donald Matthews,U.S.Senators and Their World,North Carolina University Press,1960;Paul L.Hain &James E.Piereson,“Lawyers and Politics Revisited:Structural Advantages of Lawyer-Politicians,”19 American Journal of Political Science,41-51(1975);(美)安索尼·T.克罗曼:《迷失的律师——法律职业理想的衰落》,田凤常译,法律出版社2010年版。另一类研究关注律师在“体制外”的政治活动——尤其是为弱势群体争取利益的维权活动,可参见Terence Halliday &Lucien Karpik eds.,Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism:Legal Professions and the Constitution of Modern Politics,Oxford University Press,1997.

然而,当前中国法律人对律师从政天职的讨论更多像一个政治口号,而不是把它当成一个学术问题。前者推崇律师从政的品德,后者检验这种品德。从学术研究的角度看,当前关于律师从政天职的认识尽管意义重大,但存在很多认识误区与盲区。认识问题之一是,现有讨论强调对律师参与政治的价值评判(而非事实研究),并且主流意见是给予全盘肯定。在直觉上,一边倒的价值判断总是值得警惕。更值得玩味的是,对律师从政进行全盘肯定而无视其弊端的看法,在认识论上更接近“人治论者”而非“法治论者”——因为这种认识虽然没有推崇个人的“人治”,但却把律师集体视为“贤人智者”阶层。因为没有做到价值无涉,上述认识不仅没有帮助更多法律人参与到政治中去,反而在一定程度上起了反作用。或许,这是一种法律人“过正”才能“矫枉”的策略。〔6〕作为资深法律人,我国台湾地区领导人马英九曾经就他与其父亲的分歧评论道:“父亲常常认为我法治观念太强,司法性格太重,守经有余,权变不足。我则认为近代中国积弱不振,跟法治不彰关系重大,故‘非过正不足以矫枉’。”参见陈长文、罗智强:《法律人,你为什么不争气——法律伦理与理想的重建》,法律出版社2007年版,页1(马英九序言部分)。但是,笔者以为,过犹不及。认识问题之二是,一方面,中国学者解读律师参与政治的合理性依据通常基于国外经验;但另一方面,关于国外经验的例证是零碎的,甚至是断章取义的。〔7〕但程燎原和江山对美、英、法和德等国家领导人的教育与职业背景的实证研究算是个例外。参见程燎原、江山:《法治与政治权威》,清华大学出版社2001年版,第九章。中国学者经常性地以国外(尤其是美国)的经验作为中国实践的正当化理由。比如,一句口号式的常用表达是“从国外政治实践来看,律师参与政治已成为固有传统”。〔8〕袁峰,见前注〔3〕,页242。但是,律师参与政治的优势与路径受制于相当多的制度安排与政治文化习俗,在很大程度上,也是一种地方性知识。认识问题之三是,相当多的讨论忽视了“律师”和“法律人”两个概念之差别。〔9〕当然也有例外,比如,参见孙笑侠等,见前注〔3〕,页329。在英语中,比较常见的讨论是“lawyer”的政治参与。而“lawyer”可以指执业律师,也可能指包括法官、检察官和法学家等在内的法律人群体——其确切的含义取决于行文的语境。而在中国,论者几乎只讨论“律师”的政治参与,而较少延伸到“法律人”的概念。中国的讨论集中在“律师”,可能是因为转译的错误——把“lawyer”未加思索翻译成“律师”是一个常见的错误。〔10〕比如,在这个领域中经常被引用的一本书是耶鲁大学法学院前院长克罗曼教授的书(Anthony T.Kronman,The Lost Lawyer:Failing Ideas in the Legal Profession,Cambridge,Mass.:Belknap Press of Harvard,1993)。很显然,克罗曼所谓的“lawyer”不仅仅指职业律师,还包括法官等在内的“法律人”。但是,现有两种中文译本都把这本书翻译成“迷失的律师”。中文版见(美)安索尼·T.克罗曼:《迷失的律师——法律职业理想的衰落》,周战超、石新中译,法律出版社2002年版;以及克罗曼,见前注〔5〕。进一步看,这种“词”的误用,更多地反映了对词背后所指“物”(或者“秩序”)的误读。事实上,就像笔者将在后文所要论证的,许多参与政治——尤其是成为国家领导人——的法律人从来就没有从事过专业律师这份工作。

正因为上述问题的存在,笔者把当前关于律师从政天职的流行认识视为一种“政治迷思”:一个缺乏“小心求证”的“大胆假设”。为了更有效地推动法律人在当前中国的政治参与,我们更需要通过小心求证的答案——在对更多国家的历史经验进行系统实证研究的基础上,冷静、理性及建设性地思考中国法律人参与政治的现实空间。作为学术研究,本文因此特别关心如下几个经验性的问题:其一,在当今世界发达国家中,法律人(而不仅仅是律师)从政是否具有普遍性——这背后又反映了法律人从政的哪些优势?其二,同非法律人相比,法律人从政的治理绩效如何?特别地,法律人维护政局稳定性、促进经济发展和加强腐败治理的政绩如何?就这几个问题而言,尽管针对个别国家(尤其是美国)的经验研究已经可谓是汗牛充栋,但是跨国性的比较研究鲜见。本文希望通过回答这些问题来推动中国法律人(包括律师)如何更好参与政治的有效讨论。此外,在方法论上,本文也籍此机会进一步推动法律实证研究的实践:利用系统的实证资料来检验在中国法学界长期以来视为常识的一些价值判断并讨论“具有中国特色”的法治问题。〔11〕参见程金华:“中国行政纠纷解决的制度选择——公民需求的视角”,《中国社会科学》2009年第6期;程金华、吴晓刚:“社会阶层与民事纠纷的解决——转型时期中国的社会分化与法治发展”,《社会学研究》2010年第2期;程金华、李学尧:“法律变迁的结构性制约——国家、市场和社会互动中的当代中国律师职业”,《中国社会科学》2012年第7期。

本文的结构安排如下:笔者将首先在第二部分从理论层面探讨法律人从政的可能优势及品德。然后,第三、四部分将以OECD(世界经济合作与发展组织)33个国家为研究样本,统计分析这些国家在1980-2010年间所有领导人的背景信息及相关资料,以此回答上面提出来的几个经验问题。研究将会发现:一方面,法律人从政乃至当政在这些国家的确具有普遍性,并且比非法律人更能够维护政治稳定性;但另一方面,没有证据证明法律人在推动经济发展和腐败治理方面更具有优势——也没有证据证明相反的情况。基于这些经验发现,我在结论部分将继续讨论当前中国法律人参与政治的理论意义与现实可行性。

二、法律人从政的合理性阶梯:一个分析框架

这个部分将基于现有理论的梳理来讨论法律人从政合理性的不同层次,并试图建构“合理性阶梯”这样一个理论框架,作为后文实证研究的基础。此处,从政是指通过竞选或者受任命的途径成为立法者或者/和进入行政系统担任政府公职。法律人在司法系统任职是分内之事,不算本文所谓的“从政”范畴。

关于法律人从政的合理性,当前中国法学界的认识比较全面地肯定。〔12〕比如,参见江平,见前注〔3〕,页20。不过,现有的合理性分析虽全面,但并没有区别政治的不同层次目标,因此也无法分析法律人从政更具体的比较优势。此处,笔者尝试性地区分政治的三个层次目标,即谋取政治权力、维护政局稳定和建设公民福祉。谋取政治权力是三个层次中最浅显的,是政治之“末”,关注更多的是从政者的谋权能力。相对而言,政治之“本”是建设公民福祉——包括推动经济发展和维护福利分配的正义,更多涉及从政者的根本政治品德。此外,在这两者之间存在一个中间层次:维护政局稳定性。从政者获得政治权力,并不意味着能够驾驭政局:正所谓“打江山易,守江山难”。反过来,尽管政局稳定是建设公民福祉的必要条件,但它不够充分。在政局稳定的表面之下,很可能是“地火在运动”——比如卡扎菲时代的利比亚政局,也可能是“有增长无发展”的社会状态——比如帝制时代的中国。因此,维护政局稳定是处于获取政治权力和建设公民福祉的中间状态。在这个层次上讨论从政合理性更多涉及从政者的执政技能。根据上述三个政治的目标层次,下文简单地梳理一下法律职业的一些特点及其给予法律人潜在的从政优势。

首先,非常明确的是,法律教育与职业训练能给予法律人在当代社会中谋权政治权力的明显技术优势。在当代社会,从政本质上是一种人事工作,需要两种相辅相成的基本技能:组织技巧与沟通技巧。法律人因其对语言、辩论和沟通技巧的驾驭而容易获得从政优势,这已广为认知,托克维尔和韦伯等经典作者已经有所论及。〔13〕参见托克维尔,见前注〔1〕,页310;(德)马克斯·韦伯:《学术与政治》,冯克利译,三联书店1998年版,页75-76。美国当代政治学家李普塞特则说得更加直白:“就整个国家政治生活而言,……领导人主要从本身需要政治技巧——主要是组织技巧和沟通技巧——的职业中招聘。当然,法律工作就是这样一种职业,其从业人员可以受到最好的政治技巧训练。”〔14〕(美)西摩·马丁·李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,张绍宗译,上海人民出版社2011年版,页299。一些经验研究也证实了这一点。〔15〕参见李学尧、冯健鹏:“在法科生与民进党之间——对民进党高层的法社会学考察”,《法学》2005年第5期。当然,组织技巧与沟通技巧有助于从政者谋得权力,通常仅适用于当代以政党政治为基础的选举社会。在传统的权力世袭社会及/或专制社会中,从政需要不一样的技巧。

就职业律师而言,帮助他们获得政治权力的不仅仅是高超的雄辩与沟通技能。韦伯认为,律师在当代社会易于从政的另一个秘密是:他们的时间安排具有非常强的灵活性。因为工作时间的灵活性,律师——相比于其他职业人士而言——较容易腾出手来参与政治。〔16〕参见韦伯,见前注〔13〕,页75-76。美国学者马修斯相应地提出了“可支配”假设(dispensability hypothesis),即律师拥有更多可支配的闲暇时光去从事政治活动。参见Donald R.Matthews,The Social Background of Political Decision-Makers,New York:Random House,1954,pp.31-32.除此以外,在大部分的民主国家,法律人的另外一个优势是他们比较熟悉现代政府的运作,因此可以从事政府工作的范围比其他职业人士宽泛得多。〔17〕参见 Hain &Piereson,见前注〔5〕。在这些国家,法律人不仅仅垄断了一些重要公职——检察官和法官职位,而且因熟知法律规则而在担任议员和行政官员上有优势。在美国,一项早先研究发现法律人易于通过进入执法部门担任公职,并由此通向州长、参议员乃至总统职位。〔18〕Joseph A.Schlesinger,“Lawyers and American Politics:A Clarified View,”1957 Midwest Journal of Political Science,26-39(1957);Matthews,见前注〔5〕。因为法律人的“多面手”属性,他们可以在从政时获得较多、较高的职位,并且岗位之间的流动性较强。

其次,理论上可以证明,法律人在获得政治权力之后可能在维护政治稳定性上——相对于非法律人而言——做出独特的贡献。如果说从政就是“管理众人之事”,〔19〕孙中山:《孙中山全集》(第九卷),中华书局1981年版,页254。那么从政的一个重要技巧就是要“以理服人”。相反,一个不能以理服众的政权最多只能利用暴力去维持暂时性政权稳定,并且最终不能避免冲突外化所导致的政权终结。问题在于,从政法律人是否具有维护政治稳定的禀赋——至少理论上如此?

答案是“可能的”。理由存在于法律职业的“技术理性”及其政治效果。季卫东认为,法律人的思考方式有“兼听则明”的技术理性:“大多数法律决定都是在对簿公堂、两造辩论的基础上作出的,因此法律家习惯于听取不同意见,从中找出最佳解决方案并通过解释和论证使之成为具有规范效力的共识。”〔20〕季卫东:“法律职业的定位——日本改造权力结构的实践”,《中国社会科学》1994年第2期。这种在个案裁判中的兼听则明,根源于法律教育——尤其是案例教学法——的当事人立场不确定的假设。在职业训练中,法科生从来不会固定地扮演原告或者被告角色。一个合格的法律人,应当随时准备好从对抗双方的立场去思考问题。长此以往,一个职业的法律人习惯性地换位思考,并谅解对方的处境。〔21〕参见克罗曼,见前注〔5〕,第三章。

在耶鲁大学法学院前院长克罗曼看来,上述法律人兼听则明和换位思考的职业习惯在政治生活中可以大放异彩。在这种思维方式的指引下,“法律人-政治家”(lawyer-statesman)可以帮助社会建构“政治共同体”(political fraternity)——一种把不同社会群体通过相互谅解这个机制连结在一起的理念。正是这种理念维持了社会的统一,使之不至于被分裂。一个没有政治共同体理念的社会将不再是一个群体,而仅仅是不同部分的集合而已。法律人-政治家非凡的判断力并不表现在他能够确定什么是正确的(因为可能没有一个客观中立的标准)或者他善于发现妥协的机会(因为也许不存在这样的机会),而是在于他比别人更能主动地倡导和建设政治共同体。〔22〕同上注,第二、三章。

诚如斯言,法律人的媾和能力会是一种特殊的政治技能。这种政治技能的理想效果是化解社会群体之间的矛盾,媾和不同族群的利益分歧。在民主社会中,如果决策和执行者具有这种技能,可预见的成果是更少的群体性纠纷和阶层对抗,以及相应地更加稳定的政治局面。不仅在民主社会,季卫东认为法律人兼听则明的职业素养也可能对当前中国这样的高风险社会做出巨大贡献——法律人可以通过价值中立化的正当程序设计来实现不同价值的和平共处,如此以消除潜在的社会群体之间的对抗与冲突。〔23〕参见季卫东:“‘程序共和国’宣言”,《中国改革》2010年第11期。基于这个道理,笔者也认为——至少在理论上——法律人一旦当政,也能比非法律人更能维持政局稳定。

最后,笔者要分析一下法律人从政增进公民福祉的理论可能性。公民福祉的增长有两个维度,一个是发展的维度,即把福利做大;另一个是分配的维度,即公正地分配福利。〔24〕参见(美)约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社2009年版。先说分配的维度。很多理论者对法律人促进社会正义——公平地分配社会福利——持有非常乐观的态度。这种乐观态度源自法律职业的两个特点:一个是法律人对程序正义拥有天然的亲近态度,另一个是法律职业的伦理。由于亲近程序正义,法律人主导的社会福利分配政策可能少些恣意、多些公正。同时,法律职业的伦理则具有“为人民服务”的一面。〔25〕比如,季卫东教授认为职业法律家群体必须具备如下条件:“坚决维护人权和公民的合法权益,奉行公众服务的宗旨,其活动有别于追逐私利的营业。”季卫东,见前注〔20〕,页65。另外参见张志铭:“法律职业道德教育的基本认识”,《国家检察官学院学报》2011年第3期。

但是,如下几对矛盾的关系使得法律人从政者是否有助于社会的分配正义这个问题变得非常复杂。其一,当人们要求法律人服务于社会正义的目标,职业伦理也要求(作为律师的)法律人以客户的最大利益为服务宗旨。因此,当社会正义与客户利益相冲突时,为社会服务的“共同道德”(common morality)和为客户服务的“角色道德”(role morality)就是一对紧张对抗的伦理要求。〔26〕参见(美)戴维·鲁本:《律师与正义——一个伦理学研究》,戴锐译,中国政法大学出版社2010年版。美国学者鲁本则干脆认为:“律师,不管他们私人的关注和投入是多么的崇高,从职业上来看他们关注当事人的利益不是为了实现正义。”〔27〕同上注,页12。其二,奉行公众服务的法律职业伦理要求在很多时候只是书面上的信条。同法律制度一样,法律职业伦理存在“书本上的”和“行动上的”的区别。其三,在讨论法律人从政的语境中,论者通常以“以法律为业”的法律人职业伦理去描绘“以政治为业”的法律人职业伦理。如果某法律人已然成为一名资深法律家之后再从政,这种描绘或许适用。相反,如果他/她在职业早期便投身政坛,这种描绘恐怕只是一种想象。多年的宦海生涯会让一个法律人在年轻时通过教育所获得的书面职业伦理观念荡然无存,尽管他/她可能在理论上会同情程序至上和社会正义的理念。总之,相对于追求个案正义而言,法律人从政者能否在政治生活中实现服务社会正义的目标,其答案并不那么清晰。

接着,我们讨论法律人从政与促进经济发展之关联。这个问题非常复杂,因为同“法律与经济发展之关联”相互纠缠在一起。理论上,关于“法律人从政与经济发展之关联”有两个维度:一个维度是直接关联,即从政法律人能否善于利用政治权力直接推动经济发展;另一个维度则是间接关联,即从政法律人能否善于利用政治权力来推动法治化,并由后者间接影响经济发展——因此,间接关联事实上也包含了“法律与经济发展之关联”这个命题。我们先说直接关联。总体来说,对法律人政治家是否善于建设经济的关注远远不如对法律人政治家是否善于推动社会正义的关注。缺少关注的原因可能来自感情上:在对“法律人与经济发展”(而非“法律与经济发展”)的有限评论中,论者以批评居多。比如,哈佛大学前校长伯克在批评美国社会律师太多时说:“工程师可以把馅饼做大,但律师只能决定如何切割。”〔28〕Derek C.Bok,“A Flawed System of Law Practice and Training,”33 Journal of Legal Education,574(1983).伯克的这个批评得到了经济学家谢莱弗等人的证实。在一篇具有开拓性的经验研究中,这些经济学家发现,给定其他条件一样,一个社会有太多的人才进入法律行业是于经济发展不利的。其根本原因在于,同企业家和工程师的创新工作不一样,法律人(主要是律师)从事的是财富再分配的工作,其收入来源在于寻求财富再分配的租金。这些租金越是吸引人,越是能够吸引更多的人才进入法律行业,越不利于经济发展。〔29〕Kevin M.Murphy,Andrei Shleifer,& Robert W.Vishny,“The Allocation of Talent:Implications for Growth,”1991 The Quarterly Journal of Economics,503-530(1991).但也有反证,比如参见Charles R.Epp,“Do Lawyers Impair Economic Growth?”17 Law & Social Inquiry,585-623(1992).当然,在间接关联的角度上,我们相信从政法律人更愿意也更擅长推动基础法律制度建设,因而间接地促进经济发展。可惜的是,尽管有大量的经验证据说明良好的法律制度对于经济发展的重要性,但几乎没有系统经验证据说明从政法律人在推动法治的事业中做了多大的贡献。简而言之,对于法律人从政是否有利于经济发展,我们只能抱以谨慎的乐观态度。

至此,我们可以从上述政治目标的三个层次对法律人从政的合理性作出理论的总结。总的来说,法律人从政的合理性在政治目标的三个位阶上并不一样。在最低的谋取政治权力层面,法律人因其对语言的高超把握和优秀的沟通能力而在民主国家具有非常明显的优势。在中间层面的维护政治稳定性上,政治生态可能会得益于法律人从政者兼听则明的职业习惯和推动政治共同体的理想。就最高层面的公民福祉建设而言,尽管法律人的技术理性和职业伦理可能会有助于福利分配的正义,但是理论的依据充满争议。至于推动经济发展方面,从政法律人能否直接或者间接作出显著贡献,也不得而知。在这个意义上讲,法律人从政的合理性随着政治目标的升级而变得相对薄弱。当然,这个认识依然是从现有理论推导出来的规范性认识,它是否成立还有待于经验的证伪,这也是下文的重心。

三、法律人当政的普遍性:以OECD为例

上文试图通过理论的回顾来建构一个认识法律人从政合理性的理论框架,接下来便是经验证明的工作。这个部分将检验法律人从政合理性的最低位阶优势,即法律人易于获得政治权力的技术优势是否得到了普遍的实践。我将先对整个实证研究的相关方法论问题进行说明,然后展开分析。

(一)方法论问题:研究设计、样本与数据

由于“法律人从政”是个很宽泛的概念,在本文中,我通过一些限定以便定量研究具有可操作性。首先,本文只研究民主国家里的法律人从政现象,并以OECD国家为样本。OECD于1961年成立,现有34个成员国。这些成员国包含了当今世界所有的发达国家。并且,这些国家的政府领导人都是由某种形式的选举产生的。因此,可以说,OECD国家是当今世界政治和经济文明相对发达国家的代表。在这些国家,法律教育和职业也相比其它发展中国家更为成熟。正因为这些国家的政治文明、经济文明和法律职业相对发达,我们可以利用它们去检测法律人从政的“理想国”状态——对于其它相对不发达的国家而言,这个研究可以起到“举重以明轻”的参考效果。

其次,本文只研究法律人从政中的“当政”现象。当政,指担任一国的政府领导人,成为领导该国行政系统的最高行政决策者。在OECD国家中,一般指的是如下三种职务中的一种:总统制或者半总统制国家中的总统、议会制国家中的总理或者君主立宪制国家的首相。根据这个定义,在所有OECD的34个国家中,本文把瑞士排除在外——因为根据瑞士的宪法,该国的行政权力由联邦委员会的七名成员集体行使,因此不存在单个当政的人。法律人当政的内涵是法律人走向最重要的权力岗位,是从政的最高境界。在当今世界,即便在诸如美国这样的典型三权分立国家,行政领导人的重要性也已经自不待言。〔30〕Elena Kagan,“Presidential Administration”,114 Harvard Law Review,2245-2385(2001).因此,研究当政现象,对于一般的从政问题,也可以起到“举重以明轻”的示范效果。

最后,在数据收集过程中,“法律人”指两类人:一类人是参加过现代高等教育,并以法律为主修或者辅修的毕业生,但不包括成名之后被授予荣誉法学博士的人。在一些国家,高等教育中的法学同其他学科——尤其是政治学——交融在一起。因此,即便有些政治人物的履历表明他/她“学习过法律和政治”(甚至只获得“政治学学位”),我们也把此类人物列为法律人。另一类人是没有受过系统的法学高等教育训练,但却通过司法考试,并曾从事过法律职业的人士。在本文中,法律职业采取较为狭窄的定义,仅仅限于律师、法官、检察官和法律学者这四种职业。〔31〕在本文中,“律师”仅指经过政府认证的注册律师,而不包括“赤脚律师”(相关讨论参见刘思达:《割据的逻辑:中国法律服务市场的生态分析》,上海三联书店2011年版)。关于“法律人”和“法律职业”的定义,可参见孙笑侠等,见前注〔3〕,页38-39。

根据上述定义,通过网络公开资料——主要是“维基百科”的不同语言版本、各国的政府网站、主流英文媒体的报道和葬礼等公开信息,我检索并收集了在1980年1月1日至2010年12月31日之间OECD组织(除瑞士以外)所有33个国家政府领导人的背景信息。对于那些在1980年1月1日之后加入OECD的国家,本文只考虑它们加入OECD之后的情况。据此,我总共得到208位(229任)国家领导人的信息——其中,有13位国家领导人属于“二进宫”,另外4位属于“三进宫”。〔32〕在本文中,“一任”指的是领导人从上任之日持续担任领导职务直到离开岗位的状态,而无论期间是否经历过重新选举或者任命。“二进宫”和“三进宫”指的是政府领导人担任一任领导职务之后,因种种原因,下野间隔若干时间后再次上岗的情形。在样本中,法律人当政者有79位。本文以此数据经验作为研究的基础。

该工程先行施工右线,15 d后施工左线。借鉴文献[2]提出的基于 Peck 公式的超几何方法来计算双线盾构错步施工引起的地面沉降,并对双线错步施工引起地表沉降的规律及路径变形进行研究。三维 Peck 公式如下所示:

(二)法律人当政的普遍性

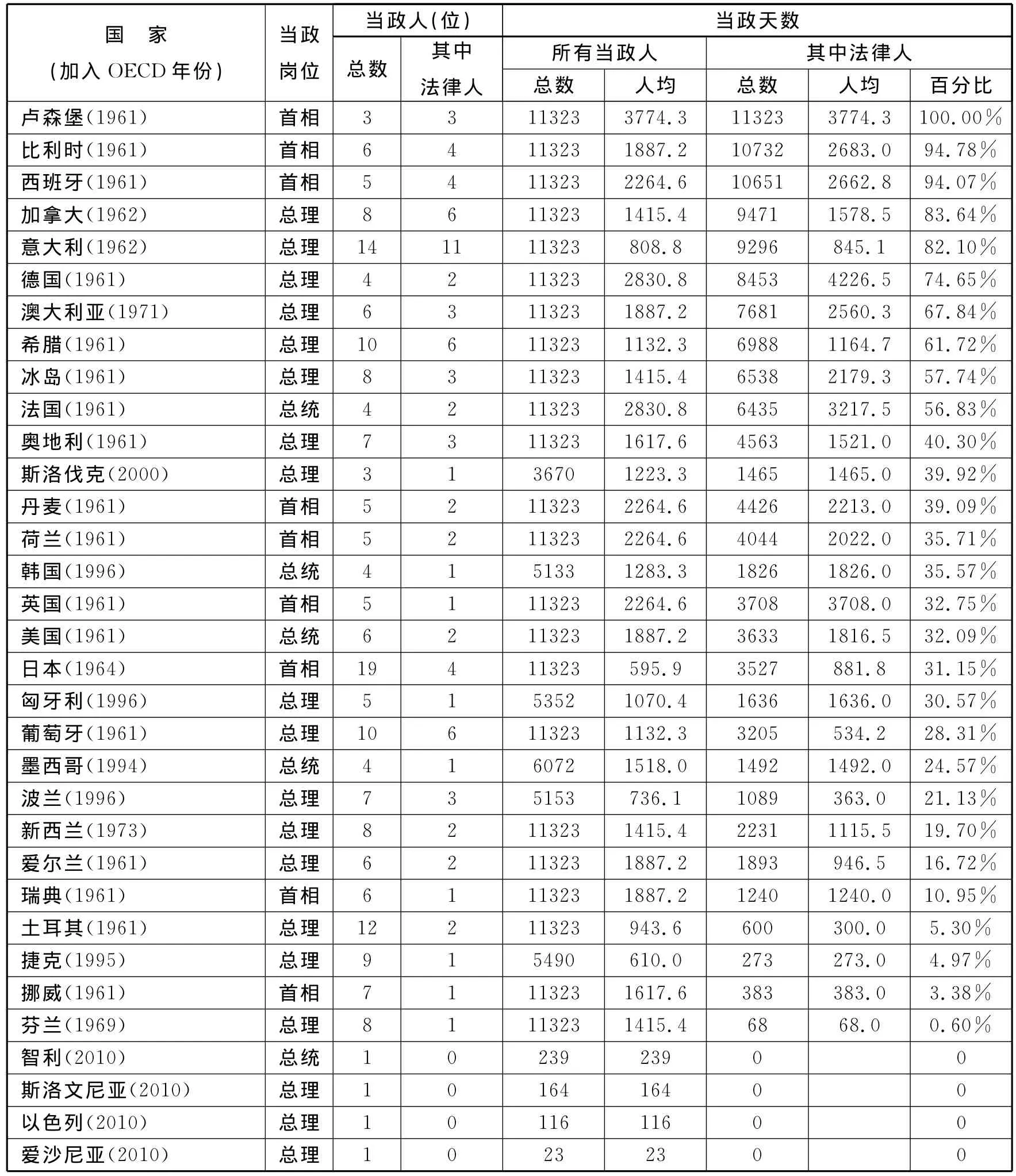

我们首先来统计分析法律人在OECD国家当政的普遍性。基于上述数据,表一描述了按国家分布的法律人当政天数情况。总的说来,正如在前文的理论部分所探讨的,法律人在民主国家获得执政权力有非常明显的优势。在上述所有33个国家中,有10个国家的法律人在1980-2010年间分别在其本国执政达50%以上时间。它们分别是来自欧洲的卢森堡、比利时、西班牙、意大利、德国、希腊、冰岛和法国,以及加拿大和澳大利亚。其中,卢森堡、比利时和西班牙这三个西欧的君主立宪制国家,不仅法律人当政日期都在90%以上,而且显现出较高的政局稳定性——这三个国家的法律人平均执政时间都在7年以上。并且,占了当今世界国民经济生产总值半壁江山的西方七国集团(加拿大、意大利、德国、法国、英国、美国和日本),在这三十年间里,其法律人当政的平均天数也在56.17%左右。

表一 OECD国家法律人当政时间按国别分布(1980-2010年)

我们也可以通过把这些国家作为一个整体来描述法律人在OECD国家当政的普遍性。从1980年1月1日起到2010年12月31日,笔者选取每个日历年的两个时间节点——年中的6月30日和年尾的12月31日——来观察那一天所有OECD国家(除瑞士以外)领导人的身份背景,计算当政法律人的总数及其百分比。比如,在2010年12月31日,除瑞士以外的所有33个国家中,OECD共有12名法律人分别在自己的国家当政,占36.36%。这是一个观察值,其他依此类推。此外,我还对1980年的1月1号进行了观察,使得研究有始(1980年1月1日)有终(2010年12月31日)。因此,共得到63个观察值——1980年有3个观察值,其他30年则分别有两个观察值。图一描述了这些观察值。

图一 OECD国家当政人身份按时间节点分布(1980-2010年)

在图一中,每一条柱状图的总量均表示当时OECD国家的当政人人数,也等同于当时(除瑞士以外)的成员国总数。其中白色部分表示当政法律人人数,而黑色部分则表示当政非法律人人数。在所有63个观察值中,当政法律人的比例都超过30%。其中,当政法律人比例最低的是1980年1月1日——在当时OECD组织(除瑞士以外)所有23个成员国中,〔33〕在1980年1月1日,包括瑞士在内,OECD共有24个成员国。在所有33个样本国家中,有9个是在1990年以后加入的。有7个国家的领导人是法律人,占30.43%。当政法律人比例最高的是1990年6月30日,在上述同样23个成员国中,有14个国家领导人是法律人,占60.86%。根据上述表一和图一的统计分析,我们可以断言,在最近三十年中,法律人当政在当今经济和政治文明发达国家非常普遍。

四、法律人当政的绩效评估:初步的证据

从经验上考察了法律人当政的普遍性之后,本文接下来对法律人当政的绩效进行初步评估。笔者关心的核心问题是:法律人的治理绩效是不是比非法律人更为突出?对这个问题的回答事实上也是呼应前文提出的困惑:法律人获得政治权力的技术优势会不会转化成他们更高层次的执政技能与政治品德?同样,本文继续以OECD国家为例,用三个指标去衡量法律人的执政绩效:政局稳定性、经济发展和腐败治理。

(一)政局稳定性分析

我们首先来分析上述OECD国家法律人当政与政局稳定性的关联。政局稳定性的一个最直观衡量指标是当政者的执政期限。当然,在不同政体之下,执政期限的涵义不一样。在专制政体里,执政者的任期长并不能说明他/她能够“以理服人”,也不能说明政局很稳定。而在民主政体里,给定其他条件相同,当政者执政时间越长,说明其领导的政局越稳定,越能够代表民意。表二汇报了1980年1月1日至2010年12月31日之间OECD的208位国家领导人的平均执政天数。在这段时期内,所有领导人的平均执政天数为1402.9天(大约3.8年)。其中,法律人当政者的人均执政天数为1631.3天(大约4.5年),比非法律人的人均执政天数1263天(大约3.5年)多出368.3天(或者30%左右)。这个差别是相当显著的。

表二 OECD国家领导人平均执政天数(1980-2010年)

当然,制约领导人执政时间长短的因素很多。其中,政体性质、政治文化传统和民主制度的成熟度都可能产生决定性的影响。比如,美国的领导人任期就非常固定而具有可预测性。这很大程度上是因为美国领导了人类历史的第一波民主化浪潮,对民主制度拥有非常充分的实践。〔35〕Samuel P.Huntington,The Third Wave:Democratization in the Late Twentieth Century,University of Oklahoma Press,1993.但是诸如日本、意大利式民主,就因为其国内政治文化传统的影响,领导人更迭非常频繁——事实上,这两个国家也是所有OECD国家中领导人更迭最频繁的国家(见表一)。在表二中,本文进一步根据政体性质,计算出上述33个国家三种不同政体(君主立宪制、总统制和议会制)领导人的平均执政天数。从表二可以看出,君主立宪制国家的首相们的平均执政周期最长,人均执政周期为2038.1天(大约5.6年),比议会制国家总理的人均执政1120.8天(大约3.1年)高出80%左右。这个差别也很显著。

同样具有很大相关性的是法律渊源。〔36〕Edward L.Glaeser & Andrei Shleifer,“Legal Origins,”107 The Quarterly Journal of Economics,1193-1229(2002).借用经济学家谢莱弗等人对“法系”和“法族”的操作定义,〔37〕Rafael La Porta,Florencio Lopez-de-Silanes & Andrei Shleifer,“The Economic Consequences of Legal Origins,”46 Journal of Economic Literature,285-332(2008).本文把所有样本国家根据如下四个法系/法族进行归类:①英美法系、②大陆法系之德国法族、③大陆法系之法国法族和④大陆法系之北欧法族。在这四个法律渊源的国家中,英美法系国家的领导人平均执政周期最长,平均达1701.4天(大约4.7年),比最短的大陆法系的德国法族国家的人均982天(大约2.7年)高出73%左右。

不过,仅仅通过表二,我们无法判断是否“法律人”的身份会影响领导人的执政时间长短。为此,本文采用了一个简单的统计分析模型——以每个领导人的执政时间为因变量,以领导人有否法律教育背景、政体性质和法律渊源为三个自变量,来说明决定当政时间长短的机制。回归分析发现,在控制政体性质和法律渊源这两个变量之后,领导人的法律教育背景依然起作用:法律人比非法律人执政时间长361.7天左右,并且在P=0.05这个水平上显著。因此,在很大的程度上,法律人执政之下的民主政局比非法律人执政更加稳定。

(二)经济发展与腐败治理

就经济发展速度而言,OECD自己发布了相当权威的统计数据,包括上述成员国的年度GDP增长速度。〔38〕参见 OECD官方网站公布的统计数据(http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=29873)。我们需要确定的是法律人与非法律人执政之下的年度经济发展速度差别。必须说明的是,在大多数情况之下,确定一个国家当年度的执政人身份没有问题。但是,在一些国家的某些年份,因为换届或者其他原因,会在一年中出现两位或者两位以上的领导人。在这种情况之下,笔者以在该年度执政时间超过6个月以上的领导人的身份来判定该年度是否由法律人执政。同时,我们还必须考虑到,政府政策对经济的影响可能存在滞后效应。换句话说,当年度的政策对经济发展的影响可能在第二年甚至以后发生作用。因此,针对每个样本国家,本文表三同时汇报了两组1980-2009年间按执政人身份区分的平均GDP年度增长率:一组是执政当年度的平均GDP增长速度;另一组则是执政次年的平均GDP增长速度。

从表三可以看出来,在1980-2009这三十年间,有些OECD国家在法律人领导下取得了更好的经济发展效果,有些则相反。总的看来,无论是用当年度还是次年GDP增长速度来衡量,非法律人当政期间的平均年度GDP增长速度都比法律人当政期间高0.2%左右。不过,这种差别在统计学上并不显著。

表三 OECD国家领导人当政的经济发展与腐败治理情况(1980-2010年)

我们再来分析法律人当政与腐败治理的关联。腐败是指公务人员为了私人利益而滥用职权,在很大程度上反映了社会福利分配的不公正程度。〔39〕Susan Rose-Ackerman,Corruption and Government:Causes,Consequences and Reform,Cambridge:Cambridge University Press,1999.自1995年开始,透明国际组织针对当今世界上绝大多数国家编制了年度清廉指数(Corruption Perceptions Index))。〔40〕参 见 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/2000/faq_cpi2000。清廉指数用0-10区间的数值对一个国家的年度腐败情况进行赋值评估,其数值越高,表示该国政府越廉洁。考虑到透明国际组织的清廉指数是目前同类评估指数中最为成熟的,本文利用这个数据来测量法律人在OECD国家执政的腐败治理情况。为避免该指数因前几年指标设计的不成熟所可能造成的前后不一致,本文只利用纵向、横向更具可比性的2001-2010年度数据。

上述表三同时汇报了2001-2010年间OECD国家在法律人与非法律人当政下的平均年度清廉数值。在这十年间,OECD有18个国家既有法律人也有非法律人当政。在这18个可比较的国家中,有些国家在法律人当政时期的平均年度清廉指数比非法律人当政更高,有些则相反。我们很难从中看出一个规律。把所有国家作为一个整体看,法律人当政的平均年度清廉指数是7.009,非法律人是6.992——这个差别既不明显,在统计学上也没有意义(P=0.944)。

综合上两个部分对OECD国家法律人执政绩效的评估,我们的经验发现是:给定其他条件相同,法律人执政的政局稳定性强于非法律人执政的情形;但与此同时,没有证据表明法律人当政之下的经济发展效率和腐败治理情况更加理想或者相反。这两个发现同我们在前文第二部分的理论归纳大致相符。也就是说,在维护政局稳定性这个政治目标上,法律人从政可能有所作为;但在增进公民福祉这个更高层次的政治目标上,法律人从政可能无所作为。这些初步证据所呈现的结果,是下文展开关于法律人从政的理性回归的讨论出发点。

五、结论:理性对待法律人从政

本文关注的是一个在当下中国非常重要而且日益重要的命题,也就是如何看待中国律师(以及更加宽泛的“中国法律人”)从政问题。讨论这个议题的意义已经在前文申明,此处不再赘述。作为一个法律学者,笔者更愿意从学术而不是政治的立场去思考这个问题。当然,从学术立场和政治立场去思考同一个问题,并非一定是相互冲突的,有时反而是互补的。因此,笔者在此需要特别申明的是,本文的立意并非反对国内一些知名法律人提出的关于律师参与政治的呼吁。〔41〕参见江平,见前注〔3〕;贺卫方,见前注〔3〕。毋宁说,笔者的主要目的是把这个问题转为一个可检验的学术问题——特别是在经验上可检验的学术问题,并试图把法律人从政的合理性更加具体化以及层次化。如此做的目的是希望拿出更实在的证据来为中国法律人更好地参与政治提供合理性支持。反过来,目前一些把律师从政“夸到天上”的说法在理论上显得过于意识形态化,在经验上未必能够得到证明,在行动策略上也未必可取。也是在这个意义上,我们要呼吁理性对待法律人从政。

基于上述考虑,本文做了两个工作:其一,在理论上,提出法律人从政的“合理性阶梯”,以此作为讨论相关问题的分析框架;其二,在经验上,利用OECD国家领导人作为法律人从政的实证研究对象。经验研究大致呈现了这样一个结论:在当今经济和政治文明相对发达的国家里,法律人很普遍地参与到政治生活直至获取最高的国家领导权。就当政而言,法律人执政周期普遍比非法律人更为长久。但是,就推动经济发展和腐败治理方面,没有证据表明当政法律人比非法律人实现更好或者更坏的治理绩效。〔42〕这个结果在一定程度上呼应了一些针对美国法律人从政者的实证研究。参见David R.Derge,“The Lawyer as Decision-Maker in the American State Legislature,”21 The Journal of Politics,408-433(1959);John P.Plumlee,“Lawyers as Bureaucrats:The Impact of Legal Training in the Higher Civil Service,”41 Public Administration Review,220-228(1981).在这个总结性的单元,笔者觉得有必要结合上述研究与发现,针对当前中国关于律师从政天职的流行认识进行进一步的反思式讨论。

首先,西方法律教育对法律人获取政治权力的影响是多重的,在一定程度上可谓“功夫在诗外”。OECD国家的经验表明,在当代选举国家中,法律人从政乃至走向国家领导岗位的确是非常普遍的现象。许多学者把这种现象归因于法律教育和法律职业训练的共享。笔者赞同,在民主国家中,法律人因其职业教育和训练而获得谋求政治权力方面的技术优势。

但是,我们不应夸大法律教育在其中的功能。在法律教育与成功谋求政治权力这对关系中,还有两个同法律教育相关、非常重要但经常被忽略的变量:一个是法科生的高素质,另一个是他们的从政偏好。在大部分的OECD国家中,高等法律教育设置了一个很高的入学门槛,以确保法律人的优秀品质。在法律人群体中,一些人能够审时度势进入政坛并把握机会获得政治权力的部分原因在于,这些人本身是高智商、高情商和拥有丰富社会资源的人。对于这些人,法律教育的功能只不过把他们已有的政治天赋与资本整合并强化了。〔43〕例如,就日本法律教育、家庭出身和精英培养机制的研究,参见Setsuo Miyazawa,“Legal Education and the Reproduction of the Elite in Japan,”1 Asian-Pacific Law & Policy Journal,1-71(2000).就像孙笑侠等人所观察到的:“这种提高受教育者准入资格的做法当然起到了突出法学教育和法律学问在国民教育序次以及知识体系中的位置的效果,但一种更为现实、深远的意义是:它使得法律职业与某种社会精英、杰出人物之间的观念性联系变得更为便捷和顺利成章。”〔44〕孙笑侠等,见前注〔3〕,页326。

以美国的一流法学院为例,绝大多数的JD学生入学时都具有非常高的法学院入学测试分数和大学成绩积点。根据伯克的一个早先分析,美国每年靠前的2000-3000名法律学生的大学成绩通常比那些进入研究生院或者其他专业学院(包括医学院)的更高。不仅如此,在每年从全美选拔出来的凤毛麟角的“罗德学者”中,有大约40%进了法学院学习——比进入任何其他职业的更多。〔45〕Bok,见前注〔28〕,页573.这方面的例子很多。比如,克林顿在进入耶鲁法学院之前已经是 “罗德学者”,并且已经因其政治天赋在青年时代受到肯尼迪总统的接见。〔46〕Bill Clinton,My Life,New York:Alfred A.Knoff,2004.换句话说,这些人即便不到法学院就读,也可能通过其他途径进入仕途,并通向权力的顶峰。相关地,法律人从政在这些国家是一种根深蒂固的政治文化。因此,一些有志于以政治为业的青年,自然会选择法学院接受教育。很显然,对政治事业的热情是一位从政者能在政治道路上走远的必要条件。

在一定意义上,西方国家的法学院已经远远超越了其作为现代法律职业教育机构的身份。它是镶嵌在当代西方选举社会的政治机器之一。在这背后存在一个基本的假设:现代政府运作在很大程度上依赖于法律规则和程序,因此熟悉政府运作的法律规则和程序是从政的必要乃至充分条件。如果把这个假设中的“法律规则和程序”置换成“礼”、“天道”或者“神意”,我们便会发现类似当代西方法学院的社会组织在人类的历史上相当普遍。比如,余英时先生对科举制度就有如下分析:“从表层作描述,‘科举’可以说是统一王朝的中央政府通过公开考试的方式,向全国各地的‘士’阶层中选拔人才,纳入整体的行政系统,担任从地方到中央的各级职务。为什么‘士’成为治国人才的主要来源呢?这是根据中国传统政治理论中一个基本假设:‘士’是精神修养和经典教育的产品,只有他们才能提供政治秩序所必需的道德操守和知识技能。”〔47〕余英时:“试说科举在中国史上的功能与意义”,《二十一世纪》2005年6月号。一定程度上可以说,西方社会的法律人类似于中国古代文官系统中的“士大夫”:他们都是晚于贵族阶层兴起、以政治为业的专业群体。〔48〕相关讨论可参见托克维尔,见前注〔1〕,页302-311;韦伯,见前注〔13〕,页72-76;余英时,同上注。

反观中国的现状,我们——作为法律人——会很无奈地发现,法律人从政制度资源相当匮乏。我们的法律教育在门槛上,同其他很多学科的门槛无异——生源整体资质的高低,在长远上并无法预期。〔49〕关于中国法律教育的相关讨论,参见霍宪丹:《法律教育:从社会人到法律人的中国实践》,中国政法大学出版社2010年版。因为中国社会并没有树立起法律人易于从政的政治文化,法学院也因此没有聚集了一些有志于以从政为业的年轻人。法学教育并没有、也无法培育学生的从政意识与技能,整个法律产业界既没有、也无法为法律人从政提供辅助性的资源。

其次,职业律师从政并非想象的那样广泛。法律人从政与当政的普遍性,不等于律师从政与当政的普遍性。因为缺乏完整的数据,本文没有统计分析OECD国家法律人走上领导人的职业路径。但是,在数据收集中,笔者注意到如下几点现象,并且部分为其他研究所证实:第一,在所有当政法律人群体之中,曾经从事过全职律师的比例并不如我们想象的那样高。律师从政比例很高的典型例子莫过于美国。但是,在美国,法律人-政治家正在式微。伦奎斯特大法官认为,法律人-政治家在当代美国社会已经是“落花有意,流水无情”。〔50〕William H.Rehnquist,“The Lawyer-Statesman in American History,”9 Harvard Journal of Law & Public Policy,556(1986).第二,是否先从事法律职业(尤其是律师职业)之后再进入政坛,在不同国家之间的差异很大——这在很大程度上取决于政坛对外的开放度。即便在法律传统和其他很多方面都非常相似的英美两国,政坛对职业律师的开放度都差异很大。就国家领导人方面,在过去两百多年的历史中,美国拥有法律教育背景的总统超过三分之二,而英国首相拥有法律教育背景的比例低于五分之一。同样是选举国家,日本的政坛对官僚体系之外人群的开放度很低。事实上,日本自1885年以来,尽管曾总共出现过22位法律人首相,但是其中只有五位曾从事过法律职业(包括两位曾从事过专职律师职业)。〔51〕参见程燎原等,见前注〔7〕,第九章。第三,在欧洲,相当大部分的当政法律人在进入法学院之前一直是非常活跃的政党活动者,在法学院毕业之后则成为职业的党务工作者。相比于美国比较松散、开放的政党组织,欧洲的政党组织更为等级森严、封闭,因此更要求党员的参与度和忠诚度。也因此,在欧洲,政党平台通常比个人声望在选举中扮演更重要的角色——当然这也同竞选制度相关。因为这样一种政治文化,许多有志于从政的年轻人,通常会遵循“活跃的政党青年成员——法科学生——职业党务工作者——从政者”这样一个职业发展路径。

比较来说,中国的政治文化并不像美国那样提供律师“半路出家”参与政治的通道。即便存在一条开放的竞选通道,律师们是否会马上以一种对抗的竞选方式来参与政治,也难以判断——现实是,在中国,大部分最成功(通常也是最优秀)的律师通常是现存体制的受益者,也因此是维护者。〔52〕Ethan Michelson,“Lawyers,Political Embeddedness,and Institutional Continuity in China's Transition from Socialism,”113 American Journal of Sociology,401(2007).这也意味着,在中国倡导职业律师的从政天职具有天然的局限性。

再次,基于OECD国家的经验,我们可以谨慎地下结论:从推动经济发展和腐败治理的效果看,暂时没有证据表明法律人在政治生活中会比其他群体更加“德才兼备”。作为个体,法律人是理性的。正如本文题注所引托克维尔的评论表明:“支配法学家的东西,也和支配一般人的东西一样,是他们的个人利益,尤其是眼前利益。”当捍卫社会自由和追逐个人利益两者兼得时,大部分人(包括非法律人)的选择会是很清楚的:选择同时追逐个人权力与捍卫社会自由。有时候,对个人或者集团利益的追逐会被很好地包装成对国家利益的追求——这也正是法律人的强项之一。〔53〕参见李学尧等,见前注〔15〕。之前的一些经验研究发现,部分律师参与竞选和担任政府公职的目的最终还是为了拓展自身的律师业务:竞选和公职本身是最好的业务广告。〔54〕Michael Cohen,“Lawyers and Political Careers,”3 Law & Society Review,563-574 (1969);Hain &Piereson,见前注〔5〕。但是,当鱼和熊掌不可兼得的时候,有人选择追逐个人权力,有人坚持捍卫社会自由。德才兼备并非法律人的天性。法律人的从政技术优势与其理论上的政治品德能否兼备,更多取决于历史的机遇和外部的环境,而不是其内在决定性。

最后,OECD国家的经验表明当政法律人比非法律人普遍有更长的任期,并在一定程度上呼应了法律人因擅于媾和利益冲突而有助于维护政局稳定的命题。此发现对于当前中国讨论律师/法律人从政具有特别的含义,并直接提供了正当化的理由。在目前诸多关于律师参与政治的呼吁中,大部分是围绕着法律人从政合理性第一阶梯(即谋取政治权力)和第三阶梯(即建设公民福祉)展开的。然而,尽管法律人易于获得政治权力的技术优势已经得到本文的经验证实,但其适用性更多限于西方的选举国家,而同中国目前的政治生态相去甚远。在选举社会中,通过演讲等方式的政治推销是从政成功的重要一个环节。在这个意义上讲,坦诚的“高调”是选举社会谋取政治权力的秘方。法律人因其教育与职业训练而深谙其道。但在目前中国,内敛的“低调”是从政成功的一种重要武器。中国的政治文化并不青睐高调的推销与雄辩,并且这一点根深蒂固。或许,这种政治文化在将来的某个时间会有所改变。但是,在目前的政治生态之下,从第一阶梯去论证法律人从政合理性并不会得到应有的支持,甚至会引起反感与不必要的麻烦。而从第三阶梯去论证法律人从政之合理性,尽管有一定的理论依据,但是缺乏强有力的经验证据支持。

碰巧的是,经过三十多年的社会转型,化解利益冲突以维护社会稳定是中国目前的最大政治现实。正如前文已经在理论和经验层面所证明的,法律人在这方面有明显的比较竞争优势。〔55〕参见季卫东,见前注〔23〕。在这个意义上讲,从法律人从政合理性的第二阶梯去论证中国法律人的潜在贡献更具可行性。相应地,无论对于在朝人士还是在野人士而言,如何让法律人以非对抗的态度最大限度地进入现有体制并发挥其利益媾和的长处,才是值得思考的建设性问题。

一个潜在的改革思路是吸纳更多、更优秀的法律毕业生直接进入体制内担任公职——包括政府岗位和执政党的干部。事实上,这种渠道不仅开放,而且在近年来已经成为部分法科生的首选。大量法律毕业生直接进入体制的可能后果是,这些年轻法律人因为没有经历过法律职业的熏陶而变成职业官僚。从政治改造的理想看,这种路径不会特别令人满意,因为官僚化的法律人可能会日益变得轻视行政程序而依赖行政恣意。但是,从政治改造的现实看,法律人“同行政官僚声气相通、浑然一体”未必是最坏的境地。如果两者浑然一体的话,或许中国的行政官僚团队会出现两种相向而行的演化:年轻法律人因“近墨者黑”而随同其他政客与官僚一起藐视程序并部分丧失媾和利益冲突能力;但在同时,其他政客和官僚因“近朱者赤”而更加尊重程序并慢慢习得“兼听则明”的政治态度。相比较那些试图通过法律人之治而对中国政治文化进行全盘改造的激进理想而言,这种次优的改革方案具有保守性,但也更具有操作的现实可能性。对于法律教育者而言,也是时候思考如何在中国的土地上结合法学教育和政治人才培养的现实路径了。

当然,必须承认的是,本文的研究只是一个非常初步的尝试。在方法论上,本文存在如下的可能缺陷:其一,本文仅考察了“当政”的法律人,但法律人从政的范围不仅限于当政者。相反,在OECD国家,一个法律人当政通常意味着有个庞大的法律人群体在官僚体制内行动着。本文没有测量从政法律人整体的贡献,而他们的影响一定比个人更大。其二,本文只考察了政治与经济文明相对发达国家的法律人从政现象,而没有对转型国家中法律人所扮演的角色进行探讨。或许,作为政治家的法律人能在社会转型中比在成熟社会扮演更为关键的角色。这也是值得我们中国法律人关心的另一个重大议题。不管怎样,笔者衷心希望通过本文这样一个小小的努力,激发更多的对法律人从政进行实证的学术研究,为推动法律人如何在中国更好地参与政治提供实实在在的意见,并为中国最终平稳度过历史三峡履行法律人应尽的义务。