赞皇杂岩中菅等花岗岩体建筑石材矿特征

2013-11-14谭均

谭 均

(中国建筑材料地质勘查中心河北总队,河北 保定 071051)

临城县对矿产资源开发非常重视,矿产资源开发为山区农民脱贫致富起到推动作用,也增加了财政收入。菅等花岗岩体及建筑石材矿特征的深入研究,对该岩体石材矿的开发具有一定的指导作用。

1 区域地质背景简介

临城西部太行山南段出露一套早前寒武纪杂岩(赞皇杂岩),位于华北克拉通中部造山带的中南段[1]。

近年来有一些学者对赞皇杂岩做过相关研究[2-8]。杨崇辉等[6-7]认为菅等花岗岩SHRIMP锆石U-PB年龄为(2490±13)Ma,具有高钾、富硅、富碱、贫钙铁镁等特征,富LREE、Rb、Ba和Th等元素,贫Sr、Zr、Nb、Y、Yb等元素,具较有高的Rb/Sr和Rb/Ba值、较低的Y/Nb值,具有正的εNd(t)值。认为菅等花岗岩形成于由挤压到伸展转换的构造背景,在新太古代末期华北克拉通中部构造带的拼合作用发生过程中,由新生地壳部分熔融而成,并经历了结晶分异作用。

2 菅等花岗岩体岩石特征

2.1 宏观特征

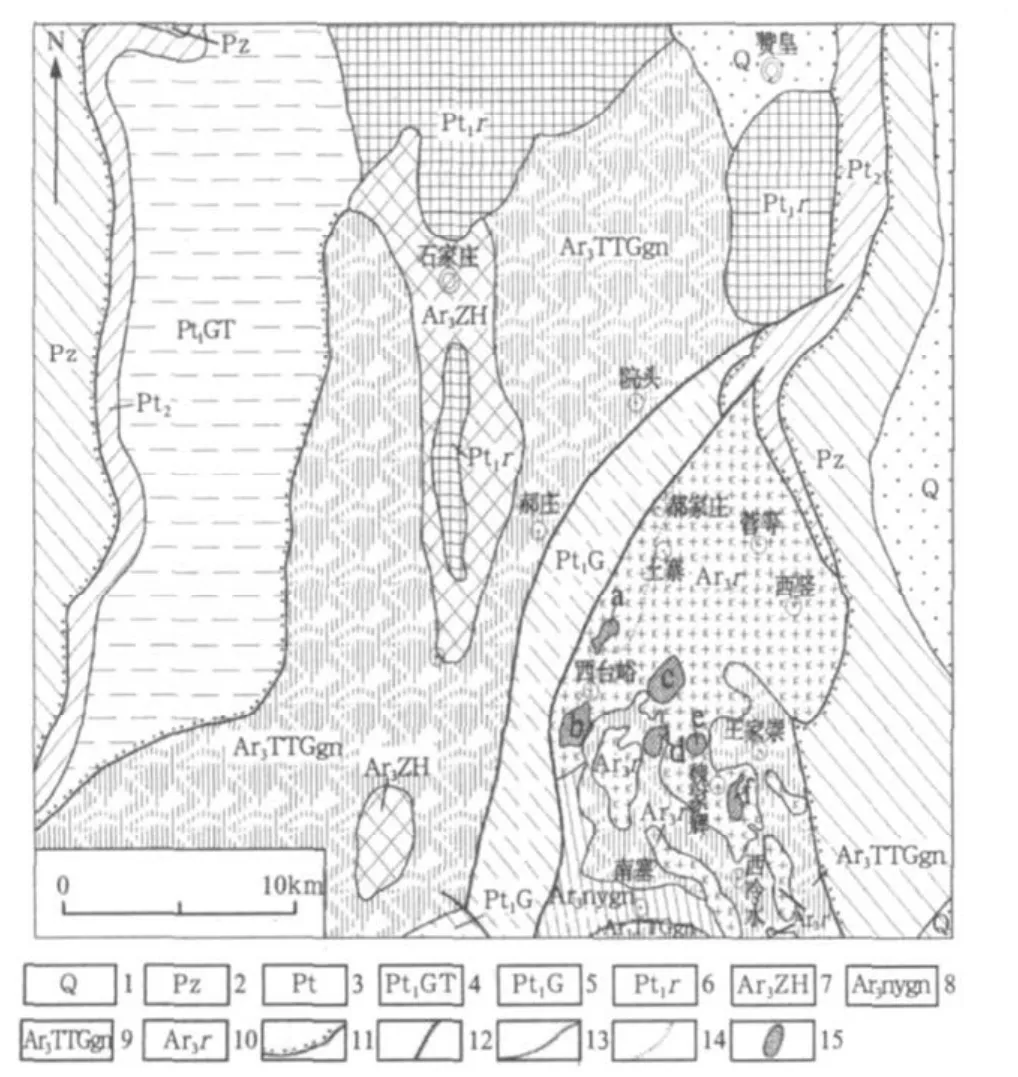

菅等花岗岩体位于临城县西北部的郝家庄、菅等、西竖北至西台峪、西冷水一带,岩体露头呈不规则状。岩体的西北部与早元古代的官都群石英岩为构造接触,岩体的南部与新太古代TTG[2]片麻岩和新太古代二长花岗片麻岩为侵入接触,接触界线呈犬齿交叉状,花岗岩呈舌状、岩枝状侵入于片麻岩中,显示出被动就位的特征。TTG片麻岩及二长花岗片麻岩呈枝杈状保留或捕虏在花岗岩中,经后期改造二者的片麻理已趋于一致;岩体东部有古生代、中元古代地层不整合于其上(见图1)。

菅等花岗岩体一带地貌特征为东北部地势低,多在丘陵地带,岩石风化强烈,地表岩石多风化成砂粒状,岩石风化残积层深度大;岩体西南部地势较高,多在丘陵—低山区,地表多有半风化岩石露头,岩石风化残积层深度小,岩体露头风化面呈褐黄色,岩石中钾长石有轻度高岭土化、斜长石绢云母化强烈。岩体具典型的花岗粒状结构,具有程度不同的片麻理和后期片理构造。岩体内见有少量暗色包体和脉体,脉体分浅色脉体和暗色脉体。暗色包体分布呈拉长的透镜状,长轴与基体片麻理方向大体一致。浅色脉体有两种:一种为粗粒变晶结构,条痕状构造,一般脉宽<5cm,呈条带状或条痕状,多平行基体片麻理方向分布,与基体岩石呈渐变过渡关系,可能是结晶分异作用的结果;另一种呈伟晶或文象伟晶结构,块状构造。一般脉宽0.3~0.5m,走向40~50°,倾角陡立,延伸较远,切穿基体岩石的片麻理及暗色包体和先期脉体,与基体岩石界线清晰,可能是沿裂隙侵入的,为早元古代侵入的岩脉。暗色脉体走向NW、NNW,一般宽0.5~10m,长0.1~2km不等,多与岩体片麻理产状大体一致,个别切穿岩体片麻理,零星分布,为晚太古代侵入的岩脉。另外岩体内常见黑云母等暗色矿物集中成隐约的条带,呈残影状分布。这种暗色条带在岩体西南的虎山一带较为明显。

图1 临城西部构造位置和地质简图

2.2 微观特征

岩体的主体岩石呈淡肉红色、肉红色、局部灰白色,细—中粗粒花岗(半自形柱状、粒状)结构。主要由石英、钾长石、斜长石、少量黑云母和极少量白云母组成,暗色矿物含量少。石英含量20%~30%,为他形粒状,表面洁净,波状消光明显,常呈团带状或带状分布,具定向性,个别拉长呈条痕状,平行片麻理方向展布,粒径一般0.5~2mm,个别达3~5mm;钾长石为微斜长石,含量30%~58%,局部见条纹长石,多为他形粒状,粒径0.5~2mm,部分为半自形板柱状,见格子状双晶,个别发育清晰宽大的格子状双晶,常见其交代包裹斜长石和白云母等矿物;斜长石为钠长石,含量15%~40%,多为他形粒状,具有程度不同的绢云母化、泥化现象,局部见纳黝帘石化,多数颗粒发育有相对干净的边,部分颗粒为半自形板柱状,见有聚片双晶,常位于微斜长石和石英颗粒之间,粒径一般为0.5~1mm,略小于微斜长石,个别1.5~2mm;黑云母含量2%~10%,为细小鳞片状,定向排列,中正突起,绿色—黄绿色多色性(Ng暗绿色,Np淡黄绿色),片径0.5~1mm,个别1.5mm,有不同程度的蚀变现象,有的已转变成了绿泥石,见有铁质析出;白云母含量约1%~3%,仅在部分样品中见到,为鳞片状,常与黑云母连生,片径1~2mm。从形态上看白云母可分为两类,一类为原生白云母,可偶见自形—半自形的鳞片状晶体,多数被微斜长石交代,呈筛状或孤岛状残留于微斜长石中,另有少量是由钠长石和黑云母蚀变而成的细小鳞片状白云母,见有自形的白云母被微斜长石所包裹,有些白云母见有暗色的边。副矿物及不透明矿物绿帘石、磷灰石、榍石较少见。

岩体中的暗色包体,为片麻状黑云母石英闪长岩,呈灰黑色,中细粒花岗变晶结构,片麻状构造。矿物组成复杂,主要由石英、斜长石、黑云母、透辉石、绿帘石和少量磷灰石、榍石等副矿物组成。石英含量约10%,为他形粒状,多以集合体形式存在;斜长石含量约65%,为他形粒状—半自形板柱状,蚀变强烈,表面脏,多数颗粒双晶不发育,偶见聚片双晶,部分较干净的颗粒内常有磷灰石、绿帘石、黑云母等各类包体;黑云母含量约15%,为鳞片状,定向排列,片度多为0.1mm×1mm,多聚集成条带,总体较新鲜,个别转变成了绿泥石,Ng为黄绿色,此外,还有一类黑云母为细小的针状分布于长石等矿物中,呈固相包体形式存在;透辉石含量约3%,在镜下无色、高突起、半自形柱状,纵切面上一组节理发还具有低铁、钙的特征。包体和围岩主量元素的氧化物含量接近,与岩体主体岩石主量元素的氧化物含量相比,SiO2、K2O含量明显偏低,其他氧化物含量明显偏高,具有TTG的特征。包体为残留的源区岩石[3]。育,横切面上可见另一组不太发育的节理,与黑云母伴生在一起;绿帘石含量约3%,有两种形态:一种为半自形柱粒状,一种为他形粒状,常呈包体存在于长石和云母等矿物中;磷灰石含量约1%,多为自形柱状和针柱状,多包裹于斜长石中。

浅色脉体,呈灰白色和浅粉红色,岩石主要由微斜长石和石英组成。微斜长石含量约60%,他形粒状,粒径3~5mm;石英含量约40%,他形,粒状或拉长粒状,粒径3~5mm。

暗色脉体,为斜长角闪岩,呈灰黑色,鳞片柱粒状变晶结构,片状构造。岩石主要由普通角闪石、斜长石、石英和少量黑云母等组成。角闪石含量约55%,长柱状、纤维粒状,粒径2.5~3mm,严格定向排列;斜长石含量约25%,他形,粒状或拉长粒状,长轴与普通角闪石长轴平行展布,粒径0.5~1mm;石英含量约15%,他形,粒状或拉长粒状,长轴与普通角闪石长轴平行展布,粒径0.5~1mm;黑云母含量<5%,细小鳞片状,片度多为0.1mm×1mm,红棕色多色性,多分布在普通角闪石边缘,显示交代普通角闪石的特征。

2.3 化学特征

从表1可以看出,SiO2含量较高的样、K2O含量最高的样和FeO含量较低的样均取于岩体中部的菅等一带,岩体具有高硅、钾,低镁、钛的特征,岩体中部

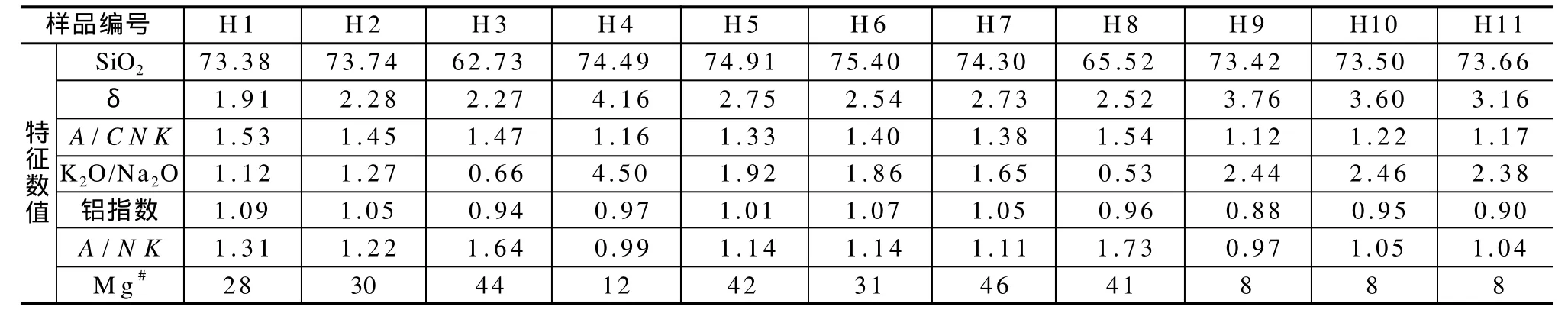

表1 菅等花岗岩体岩石化学分析结果

2.4 岩体综合特征

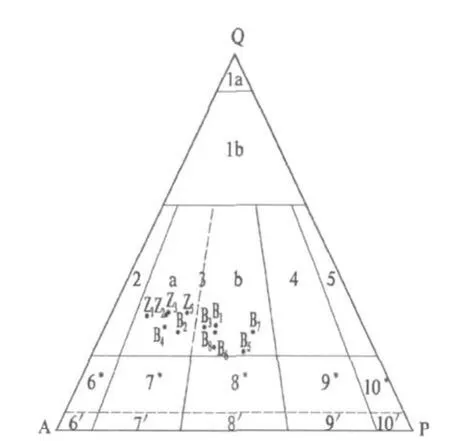

按着国际岩石分会火成岩分类方案(1972年),菅等花岗岩体主体岩石中部4个样均投在正长花岗岩区,西南部8个样有2个投在正长花岗岩区,有6个投在二长花岗岩区(见图2)。结合实地观察情况,确认菅等花岗岩体中部以正长花岗岩类为主,向西南侧边部(大体相当于原李家庄单元)渐变为以二长花岗岩类为主,暗色矿物含量也有所增加,岩石内矿物颗粒随之由中粗粒渐变为中细粒,岩石构造也随之由块状、轻片麻状渐变为片麻状,但界线以岩相带变化呈渐变过渡。

图2 菅等花岗岩QAP分类三角图解

岩石微观特征和岩石构造特征反映岩石经历了分异作用和被挤压蚀变的过程。且被挤压蚀变的强度由边部向中部渐衰。

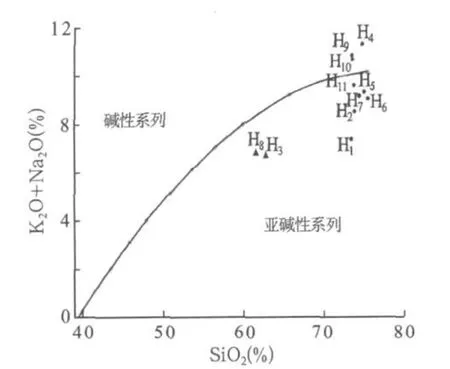

根据样品化学分析结果计算的特征数值列于表2,A/CNK值均>1.1, Mg#值较低,有8个样品δ<3.3,属于钙碱性岩,在图3中投在亚碱性系列,有3个样品δ值为3.60~4.16属于碱性岩,在图3中投在碱性系列。ALK值高,表明岩石富碱。

表2 菅等花岗岩特征数值

图3 菅等花岗岩SiO2-KO2+Na2O关系图解

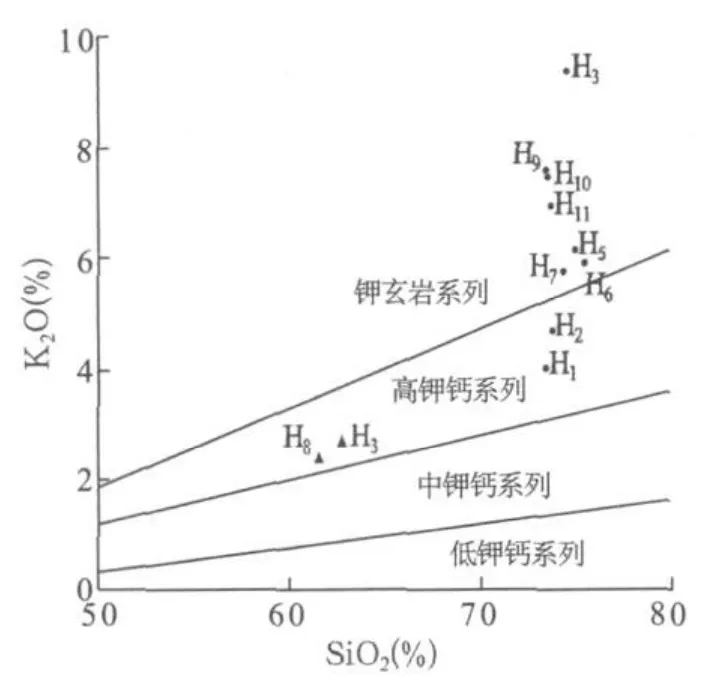

在图4中,岩体主体岩石有7个样投在钾玄岩系列,2个样投在高钾钙系列;包体、围岩样均投在高钾钙系列。铝指数最低0.88~1.09;A/NK值多>1。

图4 菅等花岗岩SiO2-KO2关系图解

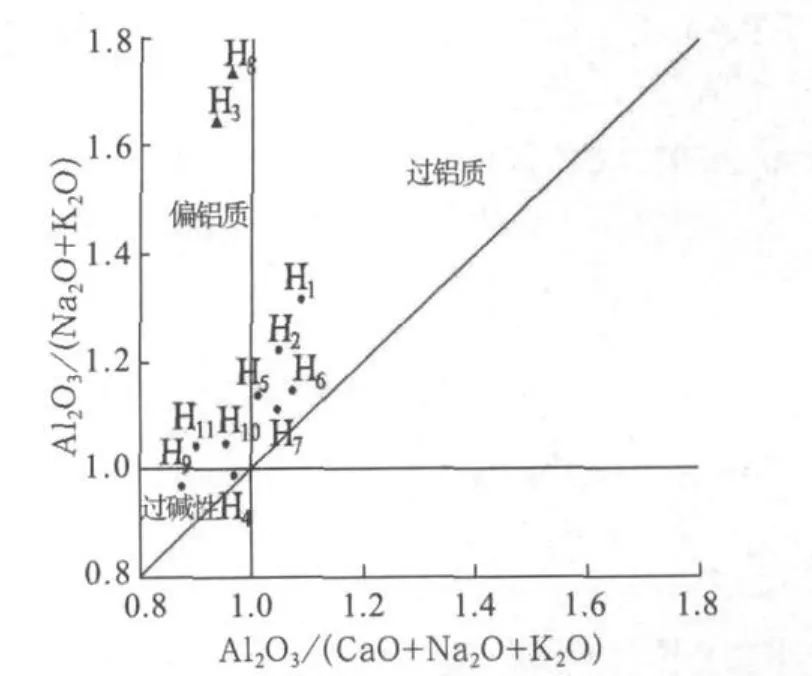

在图5中,岩体主体岩石有5个样投在过铝质区,但靠近偏铝质区,为弱过铝质,有2个样投在过碱性区,有2个样投在偏铝质区;包体、围岩样均投在偏铝质区。

图5 菅等花岗岩Al2O3/(Na2O+K2O)-Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)关系图解

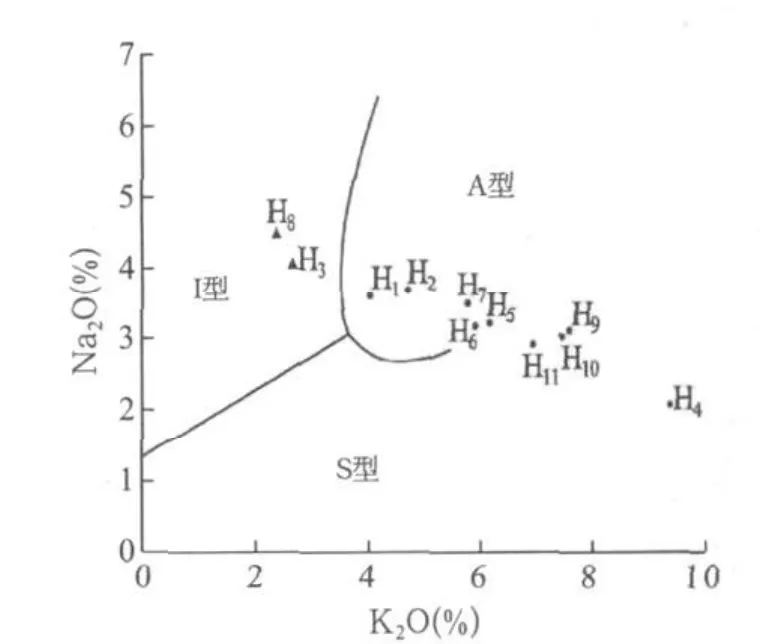

在图6中,包体、围岩样均投在Ⅰ型花岗岩区,岩体主体岩石样有3个投在A型花岗岩区,有2个样投在A型、S型花岗岩区交界处,有4个样投在S型花岗岩区。包体和围岩样,TFeO值较高,Na2O>3.2%,K2O/Na2O<1,SiO2<66%,CaO>3.7%,显示Ⅰ型花岗岩的特征。岩体主体岩石样TFeO最低0.26,最高1.95,较低,K2O/Na2O最低1.12,最高4.50,SiO2>66%,CaO<3.7%,反映为S型花岗岩的特征。

图6 菅等花岗岩Na2O-K2O关系图解

综上所述,主体岩石主量元素的特征数值多指向于壳源型花岗岩,而包体和围岩主量元素的特征数值指向于幔源型花岗岩。

(未完待续)