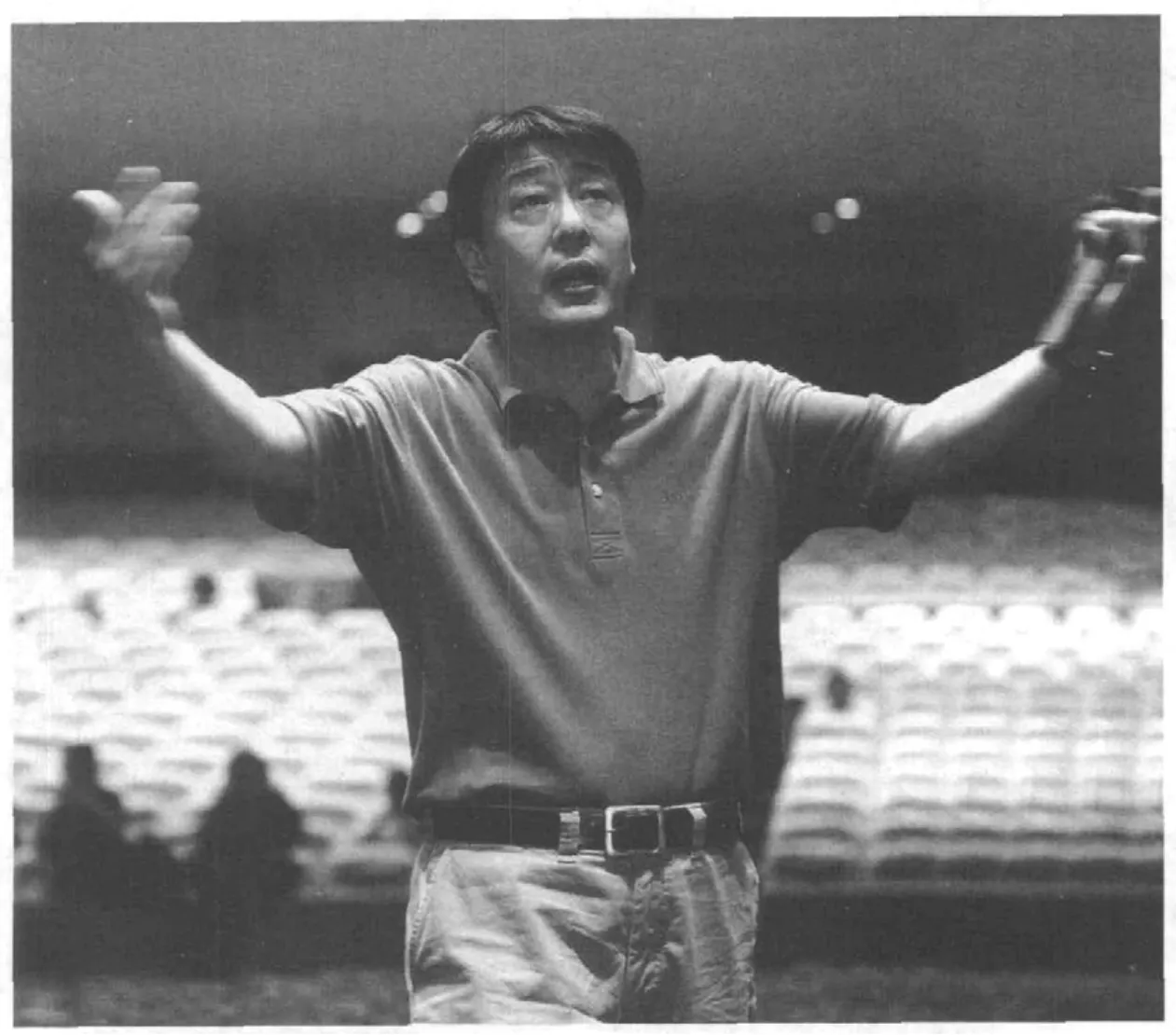

郭小男:一场执着的相遇

2013-11-08唐凌

唐 凌

《艺术评论》:《江南好人》是当下戏曲创作中非常引人注目和期待的一部作品,能否简言其创作初衷。

郭小男:给中国戏曲找一条“突围”的路,为了未来的戏剧,做点实事儿。我概括的是:面向未来的戏剧,居安思危的变革,叩问心灵的思辨,寻找精神的家园。

《艺术评论》:您说到《江南好人》的创作是一个突围。那么,您想突的“围”究竟是什么?是否真的存在这个“围”?

郭小男:中国戏曲水土流失严重,中国戏曲到底往哪走?自然生态、生存形态颇为窘迫甚至危机。这十几年没了一百多个剧种,这是很可怕的事情。现存的剧种,生存情况更令人担忧,生态环境越来越狭小,观众越来越流失,戏迷越来越老化。戏曲的向心力在缩小,但文化需求的格局却越来越大,对艺术的复合和承载性要求也越来越高。当代人看戏的诉求与老戏迷的审美观点也是永远有代沟的。

那么,谁来思考中国戏曲往哪走?只停留在理论上的空泛和炫耀是不行的。剧团怎么办?市场又怎么办?这需要身在创作第一线的艺术家去考虑,去实验,去探索,去趟路。于是我觉得应当做些“敢为天下先”的事,我偏爱做这种事。目的是再多走出些路来,哪怕挨些骂也没关系。只要能够得到更多的没看过越剧的观众欢迎,挨骂也值了。

《艺术评论》:通过这部戏,您是否对这种尝试更有信心了?

郭小男:是的,因为我走的每一步都已事先想好,而且我的创作团队也已达成了共识。

中国戏曲的形态我很熟悉,越剧的形态我也很了解。“小百花”越剧的唯美已经达到了极致。它的诗意,它的吴越文雅,以及茅威涛的艺术成就都达到了相当的境界。这个团靠名气、魅力再活十年是没问题的。但是十年以后怎么办?茅威涛不在舞台上了怎么办?这个剧种有没有可能再往前走?越剧在其一百年的历史中一直都在变化,而且从来就没有停止过。对比京昆,越剧更年轻,更加有活力,它完全有能力改变。我们不止一天在想这个问题,我经常和茅威涛讨论:如果这种“美”一直复制下去,这个瓶颈就越缩越小。现在人们讨论“小百花”和茅威涛都是关于《梁祝》、《陆唐》、《西厢》,是的,“小百花”因为有自己的特点和成功才成就了今天的“小百花”。但是它的特点不应成为它发展的局限。如果想看原来的“小百花”可以来看《梁祝》,但是“小百花”必须还应有另一面,那就是今天的《江南好人》。

《艺术评论》:所以您并不反对过去业已形成的特点和优长,唯美可以延续,只是在此之外,还希冀有更开阔更新的路?

郭小男:我从来不否定旧的,因为那里面有传统。但我一定要创新,我经常说到的八个字“旧中见新,新中有根”。这里面的辩证关系一直作用着我的创作观念和创作方法。

其实,茅威涛站在舞台上,就等于越剧的存在,就等于唯美。但越剧的气质是什么?越剧给人留下的精神状态是否能像《江南好人》这样?我相信很多人看到这部戏可能会一下子调整不过来,但我的作品不能仅为越剧的那一部分观众服务,我希望她的受众群体越来越广阔。所以我把《江南好人》定义为“面对未来的戏剧”。未来是什么样我不知道,但这个剧团以及这个剧种需要具备这样的准备和技术,我需要帮助他们转型,从理性到感性,从演员到观众。

我做传统可以做得很好,比如《梁祝》、《春琴传》,但是我还能换一个样子来做这个剧种。其实这也是给剧种、剧团寻找另一种活法和另外一种生存发展的可能性。这也就是我前面提到的要“突围”。

很多没有看过越剧的观众,拿《江南好人》当音乐剧来看,我觉得也没什么不可以。戏是永远演给观众看的,观众只要喜欢。我最怕的是哪一天观众不喜欢了该怎么办,所以我一定要“突围”。实践证明,这一次的突围,“小百花’成功了。敢为天下先,就像我十几年前排《孔乙己》一样,让观众不断关注一个剧种,觉得这个剧种有东西可看,关注这样的艺术家和这样的作品。

《艺术评论》:这是在排演之前就已经考虑和预想得很清晰的吗?

郭小男:首先是理念上要想清楚。尝试一次“突围”,着眼点非常重要。选题、审美架构、表现力、方式方法,颇费些精神;其次,是否有茅威涛这样的演员;第三,是否有可以体现理念、完成创意的团队。

我和“小百花”合作了十几年,“小百花”早已不是一般意义上普通的戏曲剧团。这个团队接受新鲜事物,十几年前就开始请金星培训舞蹈。平时“小百花”的素质教育课抓得很紧,还有现代舞、民族舞,甚至爵士舞、踢踏舞的日常训练。演员有了这些技术,实际上为转型做好了准备。去年四月为完成中韩邦交二十年的庆典活动,要赶排朝族剧目《春香传》去韩国演出,其中演员们要表演韩国的长鼓舞。我请了一个朝鲜舞的老师来强化训练半个月,结果在首尔演出时,“小百花”演员们的长鼓舞让韩国观众非常震惊,这就是平时训练的结果。

《艺术评论》:说到“突围”,任何突围都是很惨烈的,是否有必要以茅威涛这样优秀的艺术家来进行“突围”?

郭小男:第一,如果没有功成名就的艺术家来做,那就失去说服力了。我和茅威涛做这件事,说明她不在乎所谓的功成名就,敢于突破,乐于牺牲。说明我们敢于担当,敢破这个“围”。第二,我需要有这样的艺术家来演,茅威涛需要转型,对不对?这一点我们十几年前就讨论过。那么剩下的问题就是选择什么样的剧本来表达突围了。《长生殿》恐怕不行,《西厢记》不行吧?甚至莎士比亚的作品也不合适。之所以选择布莱希特的剧作《四川好人》,是因为作品中思考社会变革的声音,适应了当今时代的需要。这一点,也表达出“小百花人”同步思考积极参与社会命题的愿望。

《艺术评论》:从首演这几天来看,这个作品剧场效果如何?这部剧的特点何在,会比原来的作品更受观众喜欢吗?

郭小男:今天我做的事对不对,这一定要放在剧场去检验。我认为《江南好人》比我以前的作品更难做。因为我的目标是要为年轻一代人创作,培养下一代的观众。《江南好人》主要是将布莱希特的戏剧哲理性与中国戏剧传统衔接,将理性思辨的戏剧与感性移情的戏曲结合起来,找到一个很好的嫁接点,还要运用“间离”的技术方式。最重要是能够吸纳越剧圈内、圈外的观众,引起他们对这个剧种、剧目和演员的关注、兴趣和热爱。几场戏演下来,这个目的实现了。

《艺术评论》:目前感到越剧成分有些弱,会令人不甚满足。

郭小男:有人问我为什么这部戏里没有让我过瘾的唱段?为什么没有?因为布莱希特的作品严禁抒情,他是客观理性的叙事体。如果加唱腔让观众去“过足了瘾”,这戏也就又回到传统的戏曲形态里去了。

《艺术评论》:您选择的布莱希特和越剧,从风格气质内涵来说,几乎是对立的两极,这部的作品是否适合用越剧来做?是否能够满足广大越剧迷?

郭小男:极端一点说,这个戏不是来满足老观众的,我要做一个新东西,是希望在少伤害老观众的同时努力满足新观众。布莱希特的风格让我在创作过程中一句抒情的词都不敢写。我希望观众喜欢整部作品的形态。剧场是个网络学,现在观众各有所取,导演按键盘传达信息量给观众,观众用自己的密码自己的文化去编。有的观众说茅威涛男人的形象帅,有的观众说剧中感受到江南风情,有的观众说以后茅威涛可以演旦角了,随观众去吧,这些都是观众的体验。而我想告诉观众戏曲还可以这样,可以如此去演。我相信中国戏曲一百年后一定是要换形态的,如果不换形态一定是走不到世界的舞台上。

《艺术评论》:如此,这部作品的目的性会不会有点重?比如说为国际而作?

郭小男:我还是在强调突围,一定不能让戏曲只有一条路越走越窄,因为它的受众面已经出现问题,已经太窄了。我一定要努力让更多的人来看越剧,这就是戏剧的生命,也是面向未来的姿态。我们不担当是没有人来做这件事的,所以我不在乎有人说为什么越剧的很多东西都没了。我是在往里加新的元素,我需要它有一个新的机体状态,微量元素是不断要改变的。因为气候变了,生态变了,水质变了,受众体变了。让新的观众在越剧原有的系统里出来都没有关系。大家可以心平气和地坐下来,探讨戏曲是不是可以走这条路,是不是可以这样。这部作品如果多争取到一个越剧观众,都可以说是我对越剧的贡献。

《艺术评论》:您理解通过这个作品争取到新的观众的方法和原因在哪里?

郭小男:是一条路,但不是绝对的一条路。我不放弃原来的传统,但我有新的样式给你看。作为新样式,一,它不是古典戏剧;二,它解构开“小百花”原有的一些诗意、唯美,重新建立下里巴人的生态学;三,“小百花”第一次演现代戏,茅威涛第一次演女人,“小百花”演员第一次穿现代服装,这些都是革命。所有的元素进来的时候,它能吸收这么多新东西,表达出这么多新元素,这就是魅力,就是一个转型。很多人激动于茅威涛能塑造出这么多生动的角色。茅威涛扮演女人,从气质、形态甚至发力点都是不同的。演杨森的演员(陈辉玲)原来是演红娘的,表演这部戏她有很大难度。这些戏曲演员坐科出来,骨子里都是小生、小旦。这部作品我排练了六个月,远远超出预计的时间,也是因为我低估了这个可能性,因为技术是最难的。戏曲的生、旦、净、末、丑,那是从小练的功,这个戏把她的功给废了,得重新练一个功。这不是简单地说小生转过去就能演女人,小生和花旦的发力都是不一样的,骨头都得掰过来,生理上要有很多改变。

《艺术评论》:其他且先不论,表演上这么大难度,团里包括其他演员是否对您支持?

郭小男:团里说,先决条件是茅威涛团长,我和茅威涛担负的压力比谁都大,这就是担当。既然茅威涛敢,观众也应该尝试去看看。当我排这部作品的时候,我就告诉演员我是要引领观众的,不是要迎合观众的。

《艺术评论》:观剧时,坦率地说,我感到了一点导演的居高临下,尤其是剧中最后的若干遍 “观众当思辨”,太生硬太强行了。

郭小男:这句话是本剧的文学顾问、翻译丁杨忠先生帮我修改的,他只加了三句词“世道若是不改变,好人怎救众生难,观众当思辨”。我和他探讨过,他觉得我写的词都很好,但布莱希特的精神就是一刺到底。如果剧场里没有这样的一种呼唤,那就不再是布莱希特。我认为有道理,应当矫枉过正。第一,告诉观众这是寓言;第二,告诉观众要思辨。希望观众看完之后要知道思辨,这就是布莱希特的特点,用他的东西就要走他的思路,走他的方式,要做就要做到极致。我希望达到的戏剧效果就是要逼着观众沉思,要破坏观众的审美系统。

《艺术评论》:其中有特别动人之处。最后的审判,沈黛跪在地上唱的那一段非常动人,因为这一刻达到了情理交加的境界。有情感,且是与自身的人生体悟相融达到的深刻情感,感概万千而又思绪万端,是情与理的极佳交融。

郭小男:这种思辨与中国戏曲之间是非常难平衡的,一不留神就成了哭诉。比如说当剧中沈黛得知被骗后,茅威涛穿隋达的服装唱了一段女人戏,这段戏最容易回到传统戏曲的抒情里去。而布莱希特的观念是要唱出实质,唱出被骗的实质是什么,唱出人没有诚信的根上,而不是去抱怨为什么被骗。剧中沈黛怀孕后也没有抒情,而是只写到“记不得哪个夜晚,数不清几多星闪。流不完喜泪千行,述不尽依依爱恋。虽说他已人去远,却留下了爱的缠绵”。留下什么?留下让我变狠!这是布莱希特厉害的地方,恰恰也是中国戏曲最缺少的。比如剧中我让四个姑娘扇扇子,中国戏曲的雨是在扇子上绑着珠子来拟声的,这是传统戏曲的剧场效果。我让四个姑娘在沈黛和杨森定情的时候在舞台上扇扇子,这实质表现出这是一个假象、一个骗局。全剧结束前出现了一个剪影,分别穿着男女的服装,这样的一男一女代表雌雄同体,这是善恶同体的寓意。无论观众是否看懂,但这是我作为导演要给予观众的。当观众接受这部作品的时候,我相信我们的观剧方式都会在变化。

《艺术评论》:剧中用到的爵士舞、Rap等,是更多地作为间离手段破除幻象?还是认为这种形式能够吸引新观众?

郭小男:破坏中国戏曲的程式,同时也丰富中国戏曲的程式来表达思想性。为什么我要用这些元素,这和我选择布莱希特的作品有关。就是反戏剧、反传统。我要告诉观众,不能依赖以往的看戏经验,这里没有幻觉,不是体验,更不是欣赏大段唱腔。我会给你特别多的信息量,比如说茅威涛是唱小生的,隋达唱的是尹派,那沈黛唱什么?茅威涛不是学旦角的,那旦角唱什么?茅威涛没有女腔,这也逼着我为之建立。之所以叫“江南好人”,因为我可以把一切江南的元素吸收进来。我让茅威涛唱评弹,以评弹为基础可以加入很多民间曲调,但隋达一张嘴还是越剧。又因为这是现代戏,许多古典程式就被放弃了,我用很多其它的东西来丰富其表达手段,来建立起一种新的可能性。想好做什么戏是思想家,想好怎么做就是艺术家。我为什么要用现代舞以及Rap呢?这是根据形态而定的。为什么剧中背景定在民国,这可以意在今天。这里文明的几个落点是有的,抽烟、戴帽子这些元素都有,我们也加入了纺车。我们为做这个戏曾去过桑田和丝绸厂采风,纺车这场戏无论如何都是震撼的。纺车的出现就马上告诉观众工业革命来了,剥削来了压榨也来了,人的观念就变了。这场戏的震撼和意义,在中国戏曲舞台肯定是第一次。

《艺术评论》:这些手段和办法对于“小百花”是首次尝试,如果放到更大的范围来看,此前在其他戏剧演出中都曾尝试过,那么这种革命性究竟有多大?况且这些新元素并非越剧演员所长。

郭小男:但这次是在越剧中使用多种艺术元素,而中国戏曲有很强的规定性,这是很不同的。另外,如果外国剧团演这部作品,我们就能更容易接受他们,因为我们观众看剧前就设定成要接受他。如果我们用A在看B,但做A的人告诉你我们能做成B,我们为何不重新欣赏一下呢?为什么不能多种形态呢?这不在于这些演员跳得好不好,而是我运用了这些元素,改造了他们,既可以做传统也可以做另外一件事。我们做的是一个新概念越剧,回到原点这还是越剧,这是新概念,希望审美者不要纠结。

《艺术评论》:拥有更开放的心态和审美,对于观众也是非常重要的。很敬佩你们创作探索的勇气与付出,这种精神永远是值得尊敬的。但就作品本身的艺术呈现而言,这部作品是否达到和实现了您的想法和标准?

郭小男:这是个理论问题。一个剧种有什么和没什么决定了它的表达能力。京昆之所以凝固是因为它的内容实在太多,甚至现在还没表达完。但越剧才有一百年的历史,简单说就是民间小调,并没有太多深厚的东西,负担和羁绊也就相对少许多。上世纪三四十年代,袁雪芬就创作了《祥林嫂》,刚刚解放又创作了《梁祝》,因为上海的文化给了这个剧种吸收其他元素的可能性。而吸收其他艺术元素是否成功,这就需要导演来把度。

《艺术评论》:我一直认为这次布莱希特与越剧的相遇是一场艰难的相遇,与您谈过之后,尤其感到这更是一场执着而清醒的相遇,从十几年前的心愿暗藏到今天舞台上的粲然呈现,甘苦自知,衷心希望这场相遇是一段开启!

郭小男:我们一定不能总是“复印”美,我们要迎接挑战。我们已有过《孔乙己》,有过《藏书之家》、有新《梁祝》、《春琴传》,为什么不能继续?观众的审美永远不是障碍,真正的阻力常常是我们自己的能力。只要坚守住越剧的根,弘大它的精神,只要不断地给观众提供新的审美可能,剧种和剧团就可以继续向前走,去赢得更加广阔的市场和未来。这就是我做这件事的意义。