转眼的明媚

2013-11-04洪月月

洪月月

余秋雨说:“我诅咒废墟,我又寄情废墟,没有废墟就无所谓昨天,没有昨天就无所谓今天和明天。废墟有一种形式美,把剥离大地的美转化为皈附大地的美。”

在古埃及、古丹麦、古印度、古中国,甚至是秘鲁、意大利、柬埔寨,有多少斑驳的建筑遗迹,古城废墟,从庞贝古城到玛雅遗迹,从马丘比丘到圆明园,从中世纪夏利要塞到圣剑寺废墟,历史的苍凉与时间的沉淀,在这种独特的文明之中展露无遗。无可厚非,废墟之美不在于废墟本身,而是隐藏和淹没在废墟之后的历史和留给时间的记忆中。在中国,有人主张修复万园之园——圆明园,想要再现昔日磅礴的气势和辉煌的荣耀。然而一处废墟的消失不仅仅代表市容的洁净与规整,还代表一段历史的灰飞烟灭,一种刻骨情怀的消失殆尽。做得再逼真,少了岁月的洗涤,终不能给人稳重之感,缺乏历史原本的厚重,单纯的华丽,只是哗众取宠,掩耳盗铃罢了。

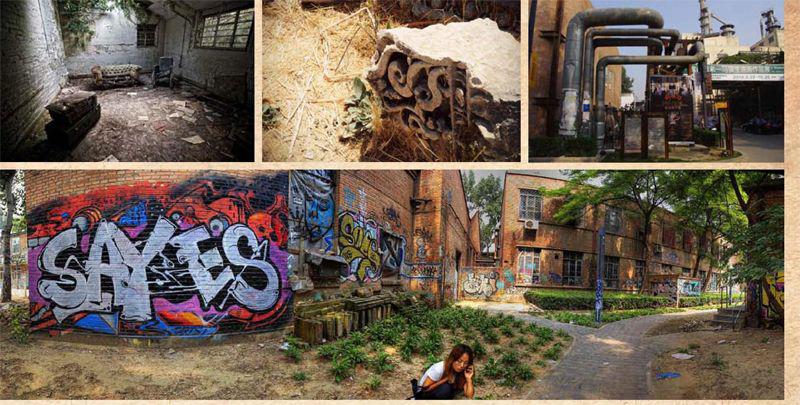

废墟之美,是一种残破的艺术,一种并非中规中矩的美,一种形式上的美。荒草之间的片片瓦砾,夕阳下屹立的残垣断壁,让我想起宋人戴复古的一首七绝诗,全文日“小桃无主自开花,烟草茫茫带晚鸦。几处败垣围故井,向来一一是人家。”且抛除诗人所处的历史背景,抛除战乱时期的哀怨与残破,单从艺术角度来讲,烟草弥漫,寒鸦聒噪,残垣突兀,桃花兀自寂寞地开着,这一幅战后荒村图,故宅荒芜,干戈寥落,所剩无几的废墟成了这孤村最真实的遗迹,只有这废墟能证明它曾经存在过,曾经繁荣过。

虽不主张修复废墟,打破历史的选择,然而人类的文明已经发展到21世纪,没有什么可以阻止人类的创新思维。加泰罗尼亚建筑师David closes,—个美貌与智慧并存的艺术家,将对加泰罗尼亚的赤胆忠诚融汇到自己喜爱的建筑事业之中,创造了废墟上的奇迹:在西班牙一个叫santpedor小镇的地方,设计了一个重塑的圣佛朗西斯科修道院。每当夜幕降临,教堂内的灯火从透明的玻璃窗内倾泻而下,璀璨之中带着凝重。斑驳粗粝的墙体凸显出的质感保留了建筑沧桑的历史感,因而使这教堂始终保留着旧时模样,玻璃阶梯等现代元素的加入,使教堂在改造之中焕发出新生力量,这样一个古今文明碰撞的产物,实在是历史流淌出现的清澈溪流;给世人造就—个多功能的文化空间,实在是废墟艺术的另类表达,与单纯的修复相比,此举标新而不俗套,新潮而不失庄严。废墟艺术,似乎因此变得更加广博和有趣,在不违背历史,向自然致敬的前提下,与时俱进,将人类无限的执著与追求融入其中,上帝借人的双手将这个世界变得更加美丽,一种无言的震撼,一股无声的力量。

余秋雨还说:“并非所有的修缮都是荒唐。废墟是一个磁场,一极古代,一极现代,心灵的罗盘在这里强烈感应”。我们小心翼翼地照料着这些历史的遗孀,看似引领着它们走出一段灰暗,到达新的时代,却没有抹去昨日血泪的故事和民族的郁愤。多种废墟艺术的同时存在,无疑是对废墟文化的丰富和包容,伤痕累累的废墟之上迎风开出一朵坚韧的小花,这种宁静中透露出的力度,是生命,是希望,是未来。