医学硕士研究生社会支持及心理控制源与孤独感的关系研究

2013-11-02刘潇荃薛云珍

刘潇荃 薛云珍

Weiss[1]认为,孤独是由于个体感到缺乏令人满意的人际关系,自己对交往的渴望与实际的交往水平产生差距时的一种主观的、不愉快的心理感受或体验。有研究指出,大学生的孤独与心理健康水平显著相关[2]。国内众多研究指出,大学生群体的孤独感很大程度上受到社会支持因素的影响[3-5]。而相当多的医学生表示经常体验到孤独(状态孤独占50.8%;特质孤独占51.4%)[6],并且孤独对医学生抑郁的直接影响最大[7]。本研究旨在通过对医学硕士研究生社会支持、心理控制源与孤独感的关系探讨,为医学院校研究生部门进一步加强心理健康教育提供参考,以提高硕士生心理健康水平。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

采用随机抽样的方法,对北京大学医学部、首都医科大学、山西医科大学、大连医科大学在校的240名硕士研究生发放问卷,共收回问卷为203份,回收率为85%。纳入统计的问卷为197份,统计有效率为97%。其中男生94人,女生103人。研究对象年龄21~30岁,平均年龄为(25.27±2.39)岁。

1.2 方法

1.2.1 社会支持量表

社会支持量表共10个条目,评价指标为总分、客观支持、主观支持及支持利用度。本量表重测信度达到0.92[8]。

1.2.2 内在-外在心理控制源量表

内在-外在心理控制源量表共含有23个自评项目和6个插入题,每个项目均为一组内控性陈述和外控性陈述,要求被试必须从中选择一个,对外控性选择性记分,得分范围在0~23之间(极端内控与极端外控)[8]。

1.2.3 孤独感量表

孤独感量表含20个项目,总分为80分,得分越高表明孤独感越高[8]。

1.3 统计方法

采用SPSS 15.0对数据进行统计描述、t检验、方差分析、Person相关分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

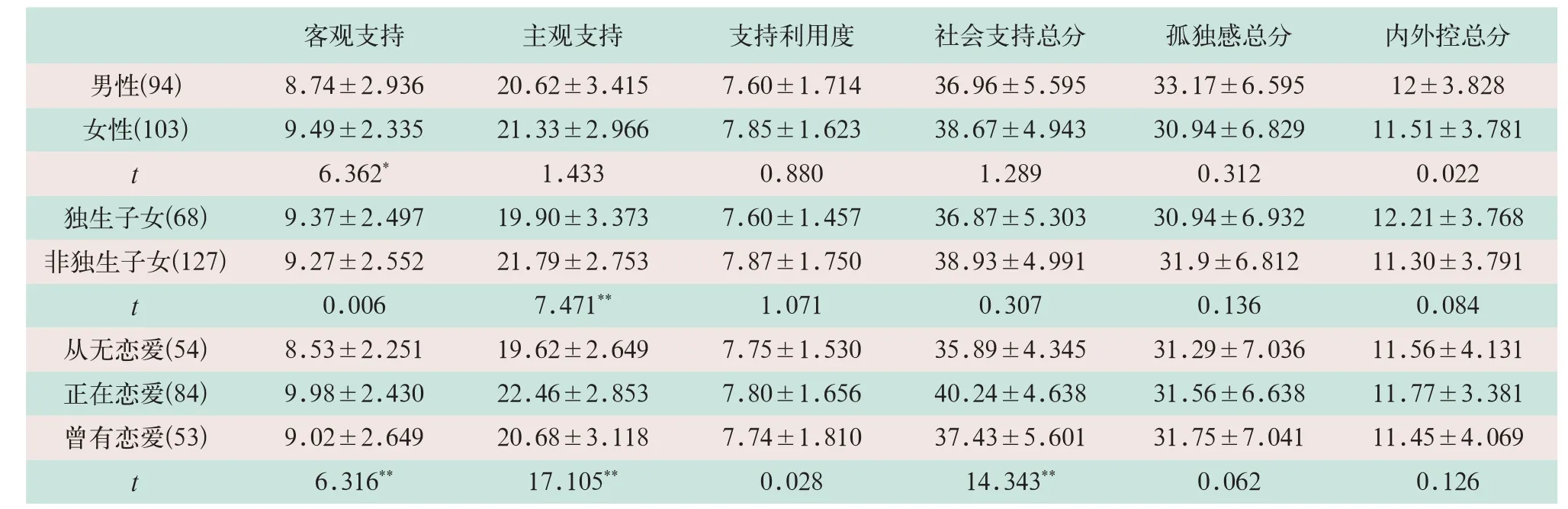

2.1 医学硕士研究生社会支持、内控、外控和孤独感在各变量上的差异

医学硕士研究生客观支持在性别上女生高于男生,其差异有统计学意义(t=6.362,P<0.05);主观支持在是否独生子女上存在差异,非独生子女高于独生子女,其差异有统计学意义(t=7.471,P<0.01)。医学硕士研究生客观支持、主观支持和社会支持在恋爱情况上存在差异,其差异有统计学意义(t=6.316,t=17.105,t=14.343;P<0.01)。对恋爱情况进行进一步SNK检验发现,在客观支持上,正在恋爱的高于从未恋爱、曾经恋爱的;在主观支持上,正在恋爱的高于从未恋爱、曾经恋爱的,曾经恋爱的高于从未恋爱的;在社会支持上,正在恋爱的高于从未恋爱、曾经恋爱的硕士研究生(见表1)。

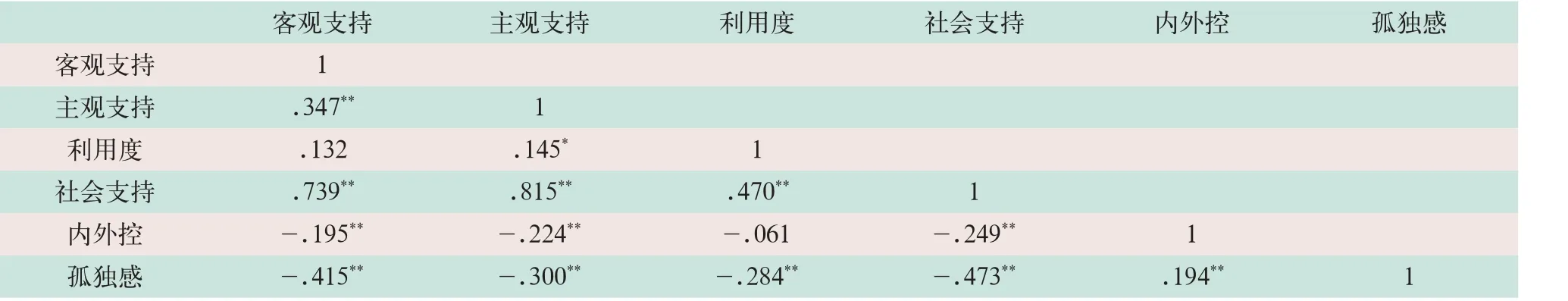

2.2 社会支持、内控、外控和孤独感的相关性

社会支持各维度与心理控制源、孤独感呈负相关,表明社会支持分数越高,心理控制源越倾向于内控,孤独感越低。心理控制源与孤独感呈正相关,表明心理控制源越倾向于外控,孤独感越高(见表2)。

表1 医学硕士研究生社会支持、孤独感、内外控的各变量差异

表2 社会支持、内控、外控和孤独感的person相关(r)

3 讨论

3.1 医学硕士研究生社会支持、内外控、孤独感在各变量上的差异

(1)医学硕士研究生的社会支持量表均数为(38.21±5.168),处于中等水平。①客观支持在性别上的差异有统计学意义(t=6.362,P<0.05),女生的客观支持高于男生,此现象可能与传统文化中情感与物质支持更多倾向女性有关;②主观支持在是否独生子女上存在差异(t=7.471,P<0.01),非独生子女比独生子女的主观支持高,作者认为这可能与独生子女没有兄弟姐妹,缺乏情感上的支持有关;③医学硕士研究生客观支持、主观支持和社会支持在恋爱情况上的差异有统计学意义(t=6.316,t=17.105,t=14.343;P<0.01),且表现为目前正在恋爱所获得的支持高于曾经恋爱,曾经恋爱所获得的支持高于从未恋爱的,这与金艳玲等[9]的研究结果一致。本研究显示,随着年龄增加,寻获另一半的支持变成当下重要的部分。正处恋爱的群体所获得心理支持较多,曾经恋爱的群体也曾体验过被恋人支持的感觉,相比而言从未恋爱的群体缺失重要的心理支持。周金艳等[10]研究表明,医学生的恋爱与主观幸福感呈显著正相关,充分说明恋爱对医学生主观感受的影响。

(2)医学硕士研究生的心理控制源量表均数为(11.64±3.79),处于中间值。在性别、独生子女和恋爱情况上不存在差异,无统计学意义(t=0.022,t=0.084,t=0.126;P>0.05)。本研究表明,这一结果说明硕士生的心理控制源水平不存在个体差异,随年龄增长个体成熟度提高,在该项指标上趋于稳定、一致。

(3)医学硕士研究生的孤独感量表均数为(31.54±6.822),孤独体验处于中低水平。在性别、独生子女和恋爱情况上不存在差异,无统计学意义(t=0.312,t=0.136,t=0.062;P>0.05)。其结果与金艳玲等[9]的研究结果一致,说明个体随着成熟度提高,更加能够处理自己的主观感受。刘加艳[11]研究发现,上网时间和孤独感成显著正相关,而多数医学硕士研究生学业任务繁重,上网等娱乐时间较一般硕士生短,对所学专业投入度较高,这可能是孤独体验较少原因。

3.2 医学硕士研究生社会支持、内外控和孤独感的相关性

社会支持各维度与心理控制源、孤独感两两均呈显著相关。其中,社会支持与心理控制源呈显著负相关(r=-0.249,P<0.01)。社会支持各维度与孤独感呈显著负相关(r=-0.473,P<0.01),其结论与以往的一些结论一致[9,12]。当社会支持获得越多时,个体越倾向于内控性,即个人的行为、个性和能力是事情发展的决定因素,同时孤独感体验越少。心理控制源得分与孤独感得分呈显著正相关(r=0.194,P<0.01),表明个体越倾向于外控性,即个体认为事件结局主要是由外部因素所影响,孤独感体验越高。

研究表明,大学生的社会支持对网络成瘾倾向的影响是通过孤独感的完全中介作用而实现的,而青少年的自杀问题可能与孤独等负面情绪和缺乏社会支持等有关[13-14]。研究提示,应该关注硕士研究生的社会支持情况和孤独感体验[15]。

[1]Weiss RS.Loneliness:the experience of emotional and isolation[M].Cambridge,MA:MIT Press,1973:1-7.

[2]李传银.549名大学生孤独心理及相关因素分析[J].中国行为医学科学,2000,9(6):429-430,435.

[3]牛利,王卫平,牛忠贤,等.社会支持对医学专业大一新生孤独感的影响[J].中国健康心理学杂志,2011,19(7):858-859.

[4]李小艳.大学生社会支持与孤独感的相关研究[J].医学与社会,2010,23(4):97-99.

[5]于绪丽.大学生孤独感及其与自尊、社会支持的关系研究[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2008(10):261-265.

[6]戴革,谭展田,戴蕾,等.医科大学生孤独感与生活事件的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(12):1481-1483.

[7]许向阳,何学华,余跃生,等.医学生孤独、自尊、自卑对抑郁影响的通径研究[J].现代预防医学,2011,38(1):92-93.

[8]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[9]金艳玲,顾昭明.硕士研究生人际信任、社会支持与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(12):1478-1481.

[10]周金艳,向小军,胡烨.医学生主观幸福感及其影响因素研究[J].中国临床心理学杂志,2007,15(3):279-281.

[11]刘加艳.大学生孤独感与网络使用特点关系的研究[J].中国临床心理学杂志,2004,12(3):286.

[12]张志涛,王敬群,刘芬.大学生父母教养方式、领悟社会支持、孤独感与主观幸福感的关系[J].中国健康心理学杂志,2012,20(7):1080-1083.

[13]宋广文,孔芳,刘美婷,等.大学生孤独感在社会支持与网络成瘾倾向间的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2010,18(3):331-333.

[14]田琪,汪晓敏,章荣华,等.杭州市青少年自杀问题现况调查[J].中国心理卫生杂志,2012,26(3):230-234.

[15]余苗梓,李董平,王才康,等.大学生孤独感与自我隐瞒、自我表露、应对方式和社会支持的关系[J].中国心理卫生杂志,2007,21(11):747-750,794.