某深基坑双排桩支护结构的数值模拟研究

2013-10-19魏科丰

魏科丰

(长江大学 工程技术学院,湖北 荆州 434023)

1 双排桩支护结构简介

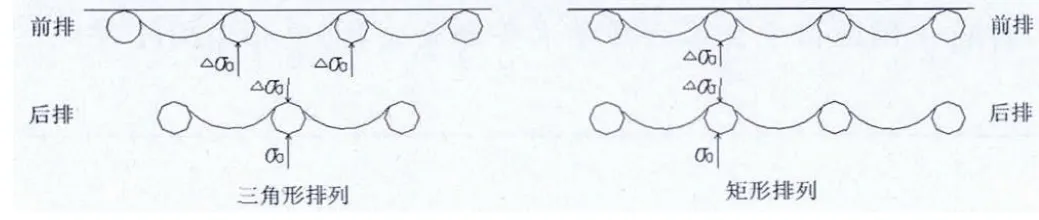

在地基土中平行分布的两排桩称为双排桩支护结构,主要适用于地质情况较复杂及安全度要求较高的情形,大部分情况下都布置成矩形,有时也布置成梅花形,为了使两排桩能共同受力,同时提高两排桩结构的整体稳定性,在桩顶可以用刚性冠梁将其连接起来,冠梁与基坑的开挖方向平行,同时用连梁将两排桩连接起来,形成稳定的空间结构,能够抵御较大的外力及土体变形,通过实际工程的验证,双排桩结构的侧向刚度较大,在保证安全的前提下能较好的控制基坑的侧向变形,其常见的分布情况如图1所示。

图1 常见的双排桩支护结构分布图

2 实际工程应用

荆州市某基坑平面大致呈矩形布置的基坑工程,整个基坑东西方向长88m,南北方向宽54m,面积约4700㎡。该工程地面以上拟建3层,高度14.8m,建筑面积3976.6㎡,地下室拟建2层,建筑面积2784㎡,开挖深度7.4~9.1m,结构形式为框架结构,最大柱网8.0m×11.0m,最大中柱荷重5200kN,最大边柱荷重2400kN,拟采用筏板基础,具体地质条件及设计方案如下所示。

2.1 场地水文地质条件

根据勘察结果,按各土层的岩性及其含水、透水性可划分为相对隔水层和含水层两大类:第①1层为弱透水孔隙含水层,第①2层为相对隔水层,第②、③、④层为弱透水孔隙含水层,具承压性,⑤层卵石为中至强透水孔隙含水层,具承压性,与区域强透水性承压含水层连通。

2.2 地基土参数分析

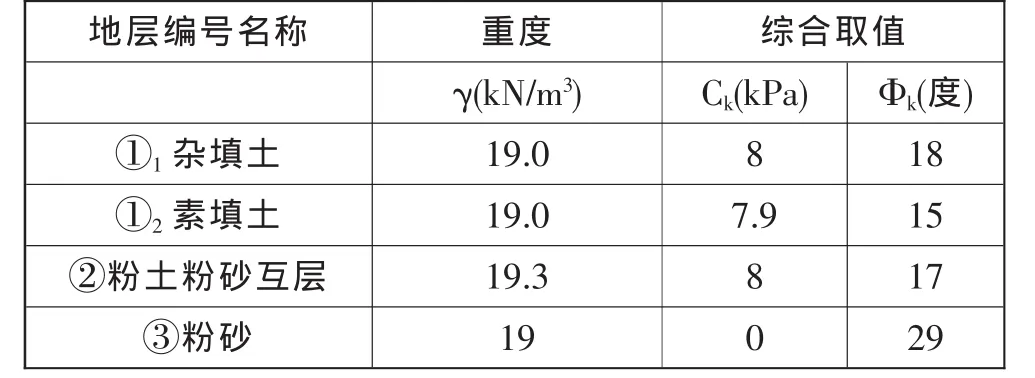

本工程基坑各侧壁均不具备自立和完全放坡条件,基坑开挖须采取支护措施,根据不同的开挖深度及地质情况,可分别采用不同的支护形式,基坑支护设计参数值见表1。

表1 基坑设计岩土参数

3 基坑支护设计方案选择

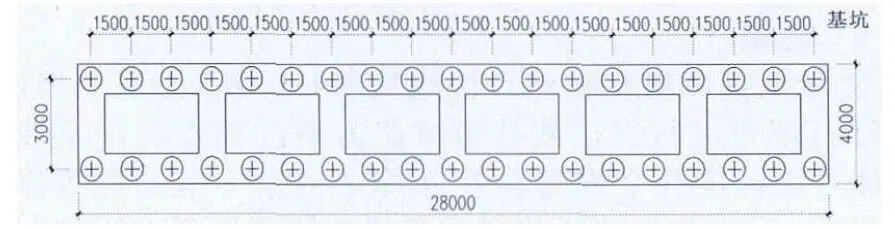

经过多方案比较,该工程拟采用联合支护方式,联合支护能在保证支护结构安全可靠的前提下,有针对性的集采各家之所长,不仅使工程造价降低,同时可根据场区环境灵活布置,使支护施工顺利进行。所以该基坑工程选用双排桩、钻孔灌注桩支护结构+内支撑(角支撑)的联合支护方案。北侧直接利用该工程已建的地下室作为支护结构,其余三面新增钻孔灌注桩作为支护结构,水泥土墙作为隔水帷幕。本文仅分析和计算基坑双排桩支护段 (长度28m),基坑开挖深度为7.4m,桩径为800mm,桩长为 15m,桩距为 1.2m,排间距为 3.0m,冠梁、连梁截面均为1.0m×0.6m,支护简图如图2所示。

图2 双排桩平面布置图(单位:mm)

4 基坑支护设计与计算

4.1 结构计算

本工程按开挖深度2.5m、5.0m和7.5m三个工况进行计算,前排桩和后排桩内力计算结果如表2所示。

表2 前排桩、后排桩内力值

4.2 整体稳定验算

整体稳定计算采取瑞典条分法,条分法土条计算宽度为1.0m,抗倾覆安全系数按下式计算:M=EIθ=E,可知工况Z3时,安全系数最小,KS=1.278≥1.200,满足规范要求。

5 计算结果与监测结果对比分析

5.1 双排桩监测方案

本工程双排桩监测包括支护结构的侧移监测及支护结构的内力监测,监测点布置在基坑的最不利受力位置,施工监测项目和监测方法要求如下:

(1)桩钢筋应力,通过安装钢筋计监测双排桩的主要受力钢筋的应力,监测双排桩在施工过程和支护结构工作状态的实际受力情况。

(2)桩顶位移,在桩顶冠梁布点,监测施工期各个阶段桩项的水平位移。

5.2 计算结果与监测结果对比分析

本文计算方案的基本条件与参数选取均依据试验桩1#~3#桩周边环境与水文地质情况,分别计算了开挖深度2.5m、5.0m及7.4m时的桩身内力分布。通过实测钢筋应力,然后计算桩体弯矩。根据1#~3#桩的位移监测数据,可得前排桩桩顶位移如表3所示,前排桩实测最大桩顶位移为10.0mm,模型中计算前排桩、后排桩桩顶位移为11.46mm。前排桩最大位移出现在坑深4.0m的位置而非桩顶,最大位移12.6mm,这是由于冠梁和连梁的变形协调作用限制了前排桩顶的位移。

从下表对比分析可以看出,计算结果明显比实测结果偏小。目前,此工程的地下室施工接近完成,它的成功,为以后本地区的基坑设计提供了较好的参考数据,取得了较好的经济效益和社会效益。

表3 前排桩桩顶位移(单位:mm)

6 双排桩支护结构工程实例的数值模拟分析

PLAXIS程序是由荷兰开发的专门用于分析岩土工程变形和稳定性的大型有限元程序,该程序以莫尔·库仑模型来模拟土体发生屈服后非线性变形的性状,该程序本身具备了特殊的功能来解决复杂土工结构的诸多问题。

6.1 基本参数

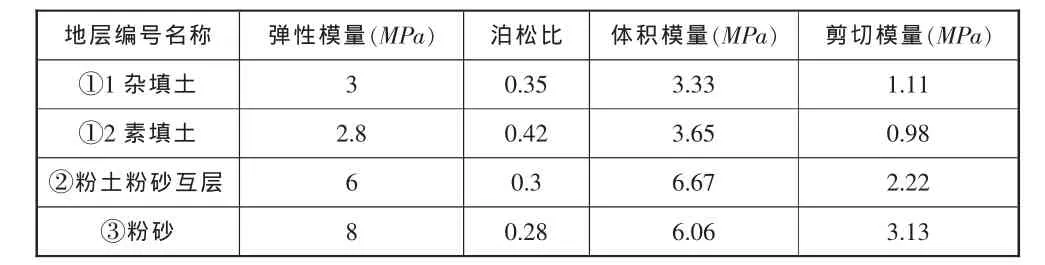

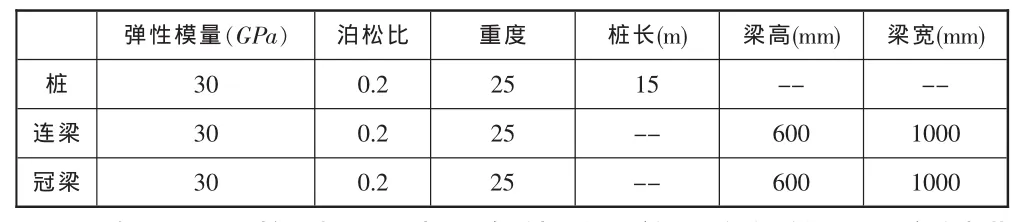

工程地质概况见表1,本构关系采用摩尔库伦破坏准则,对于土体单元需要计算土体的剪切模量(G)、体积模量(K),土体的强度参数,粘聚力和内摩擦角的取值见表5,土体的抗拉强度均假设为零。各土层的体积模量和剪切模量见表4,表中弹性模量和泊松比没有试验数据,其取值参考《工程地质手册》。双排桩、冠梁和连梁均采用C30混凝土,建立模型时需要考虑的关于桩身的参数及尺寸见表5。

表4 土层k、G取值

表5 桩梁结构单元参数

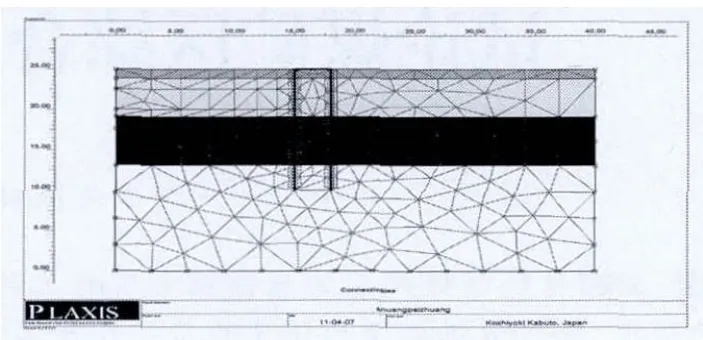

有限元网格划分及边界条件采用前面介绍的工程实例进行PLAXIS有限元建模分析,基坑开挖问题的有限元法只作平面应变分析。根据以往的工程经验,基坑开挖影响宽度约为开挖深度的3~4倍,影响深度约为挖深的2~4倍,根据基坑和计算域的对称性,取计算域的半截面进行分析,分析中选取的范围为40x25m。计算模型的边界条件为:左、右边界X方向位移为零,下边界Y方向的位移为零,其它位移边界自由。

6.2 数值模拟实施步骤

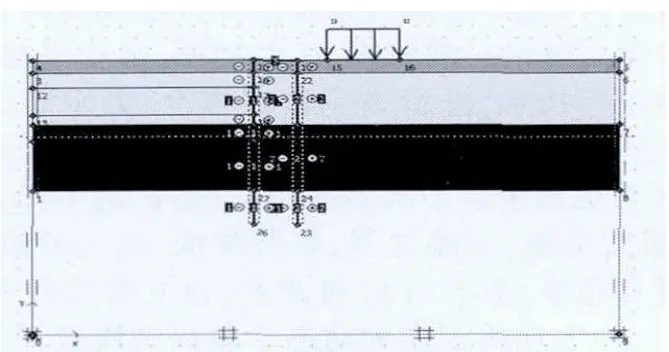

(1)双排桩用plate单元模拟,线弹性模型,桩顶连接横梁同样采用plate单元模拟,线弹性模型。土体模型全部采用摩尔-库伦模型,由于基坑采用了深井降水,开挖前已形成降水漏斗,故作不排水计算。模型简图如图3所示。

图3 模型简图

(2)采用PLAXIS15节点单元网格划分,网格大小适中,桩周土体网格划分更细。网格划分见下图4所示。

(3)然后开挖至地表下 2.5m、5m、7.4m深度,将被挖除的土体在模型中进行消除,分别计算此时的位移场和应力场,得到各深度处的变形图和计算结果,分析如下。

图4 网格划分图

6.3 计算结果分析

从模拟分析结果可以得出,随着开挖深度的增加,墙体水平位移逐渐增大,最大的水平位移出现在桩顶,见表6,最大位移为64mm,与实测位移50mm接近,PLAXIS能够有效的模拟双排桩的变形,弹抗法的桩顶位移与实测结果出现较大的差异。

表6 前排桩桩顶位移 (单位:mm)

基坑坑底水平位移为24mm,实际坑底水平位移也很小,本工程的工程桩为管桩,基坑开挖后对基坑坑底附近的管桩进行了检测,基坑坑底位移对管桩无影响。

6.4 前后排桩的弯矩分布

将数值计算最大弯矩与弹抗法计算结果以及实测结果进行对比分析可以得出:对于前排桩,三者最大弯分别为277.238kN.m、272.38kN.m、211.58kN.m,数值计算与弹抗法计算结果相差不大,两者与监测结果有一定的差异,最大弯矩出现在2/3坑深位置,同时三者弯矩变化图基本一致。对于后排桩,数值计算与弹抗法计算最大弯矩分别为246.02kN.m、349.38kN.m。最大弯矩位置出现在桩顶,后排桩未实测桩顶弯矩的大小,实测最大弯矩为223.41KN·M,位于6m桩长处。

7 结论

该工程的双排桩支护结构使用PLAXIS有限元软件进行了模拟分析,得到下面一些结论:

(1)PLAXIS计算的桩顶水平位移与实测值较为接近,能够有效的模拟双排桩位移,计算弯矩变化基本与实测桩的桩身弯矩分布规律相似。

(2)计算条件与前面基本工况的计算条件相同,两种计算出的前排桩的最大弯矩相差不大,最大弯矩出现的位置相同,后排桩最大弯矩相差较大。对于前排桩,两种计算结果的弯矩变化规律和实测弯矩变化规律相近,而后排桩弯矩变化规律之间存在一定的不同之处。

(3)PLAXIS有限元建模分析的结果和实测的情况比较,存在一些误差。这是因为地质报告并不能完全反应该工程实际的地质情况,但将实测的数据与理论模型计算结果和数值模拟分析结果进行对比分析,基本上是一致的,进一步论证了所选用的双排桩弹性地基梁模型具有很好的工程应用价值。

[1]朱艳红.双排桩结构研究概况 [J].港工技术与管理,2003,6:1-5

[2]北京金土木软件技术有限公司,Plaxis岩土工程软件使用指南[M],人民交通出版社.2011

[3]刘钊.双排支护结构分析及试验研究.岩土工程学报[J],1992.14(5):76-80