探寻中国特色的养老居住模式——紧凑型居住模式研究

2013-10-16孙洪艳单承黎

孙洪艳, 单承黎

(河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300401)

一、课题缘起

(一)养老现状

近年来,随着人口政策的调控作用日益明显,我国老年人口的比例和总数快速上升,我国已进入老年型社会,养老问题越来越成为关注的热点。我国传统文化的价值观念强调家族亲情,我国老年人大多眷恋传统的家庭居住模式,对长期居住的环境和邻里关系有深厚的情感。在这样的人文背景下,目前我国主要以居家养老为主,而养老住宅是实现居家养老的物质场所。

养老住宅主要包括两种情形:①合居。老年人与其子女亲属同住在同一套住宅内;②独居。老年人独立居住一套住宅[1]。合居,由于老人的生活节奏、习惯等与子女存在差异,彼此之间会互相干扰,不利于家庭和谐;独居,由于子女不在身边,发生紧急情况时,无人救助。加之,老年人不仅追求健康长寿的生活,而且依靠住宅实现养老养生的品质生活,对住宅的依赖程度和对住宅的功能要求越来越高,因此,急需探求一种新的高品质的养老居住模式。

(二)节地政策

在当前建设节约型社会的大背景下,节约型社会的“节约”应主要体现在对公共资源的合理利用。在我国,资源供给紧张问题尤为突出,特别是作为不可再生的土地资源。而与这种严峻现实相悖的是,我国与发达国家和其他发展中国家相比,城市建设用地的利用率处于较低水平,城市容积率低下。因此,在城市用地的“粗放式”经营与我国耕地保护、城市土地资源稀缺的现实形成强烈反差的今天,有必要呼吁在住宅区规划设计中扬长避短,采用适当的优化设计策略来提高住宅用地的容积率,则不仅可以在住宅建设方面推进城市用地的集约化进程,还能够满足住宅不同的社会需求,发挥优化城市空间的作用[2]。因此,要求探寻一种紧凑型的居住模式。

二、紧凑型的诠释

(一)解读概念

对概念的精确解读是真正参与到“紧凑型”本质问题研究的第一步,也是紧凑型居住模式研究的思想基础。本文中的“紧凑型”是指:能够利用较少的城市土地提供更多的城市空间,以承载更多高质量生活内容的城市。即,“紧凑型”既要体现“高效”,又要保证“高质”。“高效”是指居民生活有效率,包括空间使用的高效率,即在相同的空间内容纳更多的活动;也包括公共基础设施利用的高效率,即在维持原有生活水平不变的前提下,减少消耗。“高质”是指居民生活便利,即在更为方便的通勤距离内提供更多的工作、日需品、服务以及休闲娱乐的选择和与周边朋友进行更多社会交流的机会。总的来说,紧凑型居住模式就是保证居民在住宅区中生活的舒适性和幸福感。

(二)相关理论支持

(1)紧凑型居住模式因为本身固有的高密度高强度的特点能够容纳更多的活动,符合最基本的规模经济原则,这与我国建设节约型社会和实行节地政策的国情相适应。

(2)紧凑型居住模式的特点有利于造就丰富多彩的社区生活,有利于加强社区联系,形成社区文化,减少老年人由于年龄增长带来的寂寞感。

(3)紧凑型居住模式有利于促进社区的融合。紧凑型居住模式提高了土地的使用效率,可以融入更多不同收入的居民,可以在空间形态上避免大规模的贫富两极分化。这样不仅可以保证平民区的公共服务设施建设的资源投入,也可以减少富人区的铺张浪费[4]。

三、设想构思

(一)构思来源

1.传统院落

院落作为传统民居的基本空间形态,有很多可取之处,主要概括如下:

(1)领域感和归属感。传统院落采取平面围合的布局,加强了庭院空间的内向性,使传统居住空间具有领域感、归属感,也使得传统社区具有一种扩大了的家庭特征,使居民意识到自己与社区在精神和心态上的相依关系,成为传统社区内聚力的源泉。

(2)自然环境。传统院落珍视自然空间的引入,充分体现了人与自然共存的传统设计理念。传统院落具有宜人的空间尺度,并为使用者带来丰富的空间体验。

(3)交往空间。传统院落居住空间不仅是居民交往所依托的优良载体,同时也易于培养居住者交往的融洽感,形成良好的社区居住气氛。

但是,在当今高密度多层甚至高层的都市环境中,由于传统院落的容积率较低,只能成为少数条件优越的1层或者2层建筑的空间形式。它四面围合的形式也阻碍了院内外的交通和视线联系。如何让传统院落的空间主题转化变形,成为在多层和高层的条件下可以继续演化的公共空间,为长时间在多层和高层生活学习工作的居民提供一种系统化的户外空间和生态环境,并且使其结合当前老龄化社会的现状,为老年人提供一种新型的安全舒适的居住交往环境,是这次构思的主要目的。

2.东西向住宅

近年来,我国倡导节约型社会,东西向住宅在住宅节地性上的贡献有目共睹,主要概括如下:

(1)社会适应性。从日照时间上考察东西向住宅的适应人群,会发现其十分适合“朝九晚五”的“单身贵族”与“双职工家庭”,因为居室中白天西晒以及没有日照的时段恰好是家中无人的“空巢期”,而且,对于年轻一代来讲,其生活方式与上一代人明显不同,社会环境为他们提供了更多家庭以外的休闲场所。

(2)文化适应性。可以与南北向住宅一起形成院落空间,充分利用院落空间的邻里交往空间、休闲空间、领域感和归属感等优势。

(3)其他适应性。东西向住宅还在节地、日照均好性方面具有更大潜在价值,还能成为丰富建筑与城市空间的手段。

但是,东西向住宅还存在许多缺点,例如:夏季西晒,不利于节能,通风条件不好等。如何巧妙地利用东西向住宅的优势,规避它的劣势,是这次构思的另一主要目的。

(二)构思解读

受传统院落和东西向住宅的启发,本方案试图在多层集合住宅和传统院落这两种模式中找到一个结合点,将院落空间还原到现代居住生活中,并将“垂直合院”融入多层集合住宅形式中。创造一种新的紧凑型的养老居住模式。

1.整体布局

鉴于东西向住宅和传统院落的优势,顺应我国北方地区的气候环境条件,考虑与南北向住宅的组合关系,避免出现日照和通风的死角,本方案采取三面围合的三合院形式,见图1。它是传统四合院的抽象及变异的形态,起着与传统空间相似的功能作用。

这种组团围合形式,西北向封闭,可以阻挡冬季寒冷的西北风,有利于节能;东南向开敞,夏季的东南风可以进入庭院,对太阳光的阻挡也少,可以保证庭院中大部分为优良的环境,有利于老年人的活动和身体健康,见图2[5]。此外,根据年轻人的作息时间的特点,东西向住宅可以安排给年轻人居住,可以最大可能地规避东西向住宅的劣势。

图1 采取的住宅组团围合形式

图2 两种住宅组团围合形式比较

2.单体方案

本方案在对紧凑型养老居住模式的探索中,试图既打破传统大家庭三代人之间过于依赖的家庭居住模式,又弥补现代城市中核心家庭和老年家庭过于疏离的状况,尝试三代人“比邻而居”,共享“空中院落”,使住宅达到生态、节地的目的,同时为老年人创造安全、舒适的养老环境。

(1)生态节地的组织方式。为了能利用传统院落的优势,又适应当代高密度的环境特点,提高密度(容积率),本方案在保持“平面围合”这一特性的同时,采取了垂直叠加的组织方式,实现了对传统院落模式的发展:由两层四户和楼梯间三面围合成一个约6 m通高的院落,冬季阳光可以无阻碍地射入室内,有助于改善室内空间的通风和采光,还可以在院落中种植植物,保证了高密度居住空间的整体品质。

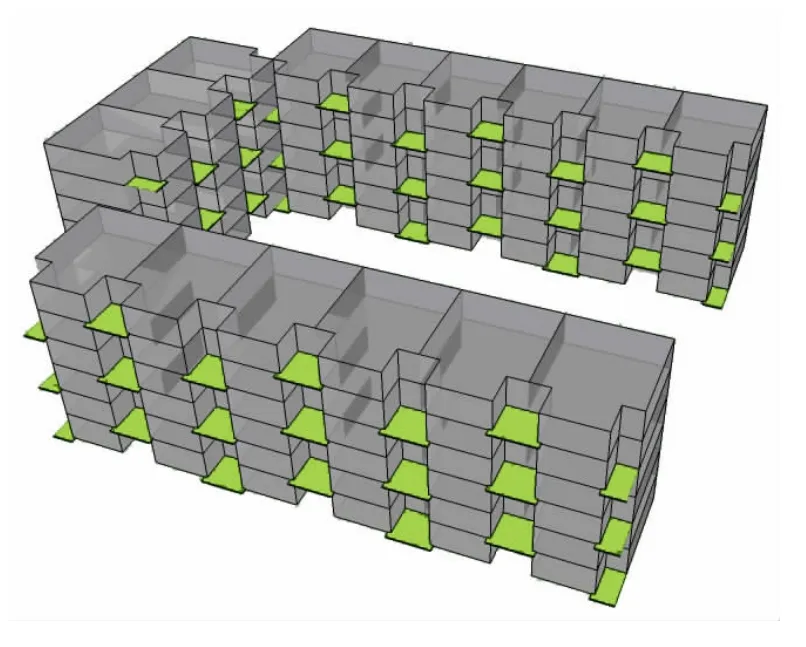

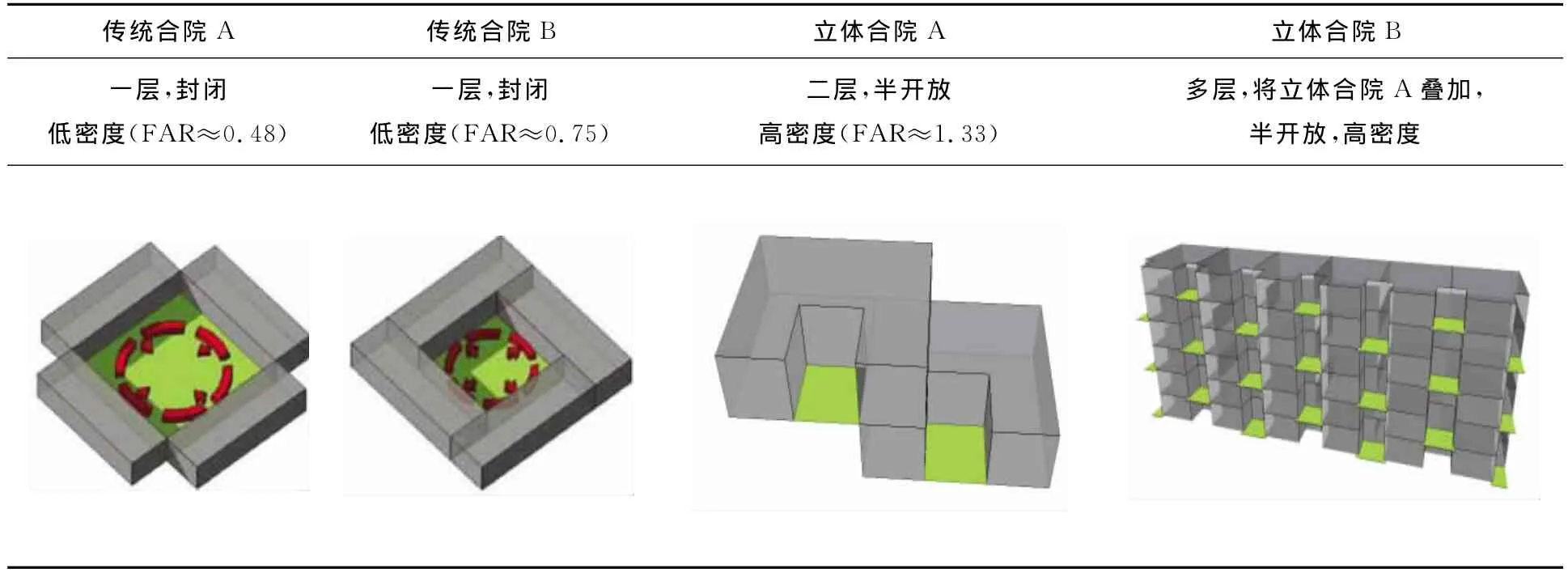

设计中为了使两户共用一个两层通高的庭院,上下两层住户的庭院必须错开布置,这就在立面上造成了错落有致的效果(见表1,立体合院B)。

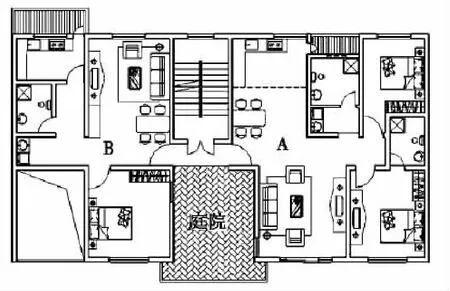

(2)半围合式的“平面院落”单元。A、B两户型围绕公共庭院比邻而立,经由各自的户门进入,面积较大的A户型可供核心家庭居住,面积较小的 B户型可供老人家庭居住[5],见图3[6]。

图3 半围合的“平面院落”单元示意图

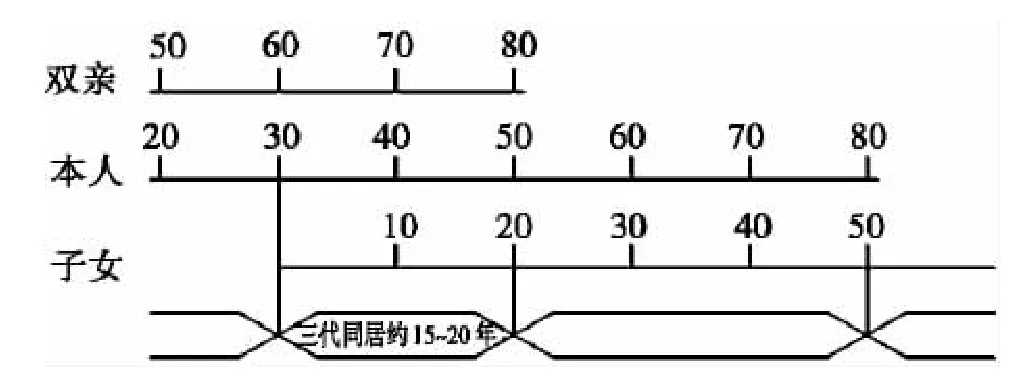

此外,这种“比邻而居”的居住模式具有很好的灵活性和可持续性,可根据家庭生命周期各阶段成员结构变化进行居住调整,以满足不同时期家庭的居住需求。一般城市家庭生命周期中三代同居的时间为15~20年,在此期间,根据家庭规模和家庭成员的生活需求,核心家庭和老年家庭可分别居住A、B户型中,各自生活独立,但又“分而不远”;而后老人去世,核心家庭中孩子逐渐步入青年,渴望独立的生活,却又离不开父母的监督和照顾,此期间孩子可以居住在B户型中,尝试半独立的生活;5~10年后,孩子步入成年并结婚生子,组成新的核心家庭,而原来的核心家庭已步入老年,可根据家庭具体情况重新调整居住模式,见图4[6]。

(3)三代人共享的空中院落。A、B户型可分别从不同的户门进入。空中的“院”是居住空间的扩展,也是一个私密化了的公共交往空间,住户因有了这样一个院子而有了一个家庭成员放松心情的领域,容易营造融洽的家庭氛围,减少由于生活习惯的差异带来的矛盾。容易激发住户产生在传统庭院中才有的场所感和家园感。老人还可在“院”里栽花种草,养鱼养鸟,减少年龄增长带来的寂寞或挫败感。

图4 家庭生命周期中亲子关系状况示意图

(三)可行性分析

1.紧凑的可行性

传统的院落容积率很低,不适宜当代的高密度的环境,本方案将传统的院落抽象、变异,采取了更为灵活的围合方式和逐层错动的叠加方式,既提高了容积率,形成了紧凑型的居住布局,三面围合的方式还加强了院落之间和院落内外的空间联系,见表1。

表1 合院解析示意图

2.养老的适宜性

“比邻而居”的居住模式避免了三世同堂家庭因代际间生活习惯和价值观念不同而造成的互相干扰和矛盾,又方便子女和父母之间互相慰藉和照顾,也满足了老年人对传统的家庭居住模式和家族亲情眷恋的感觉。

3.文化的延续性

整体布局的三面围合的形式继承了传统四合院中以庭院为中心的居住模式,既利用增加东西向住宅的布置满足了紧凑居住模式的需求,又为老年人营造了一个相对安静的室外活动和交往的环境,也体现了对中国北方地区城市文脉和居住传统的有机延续,体现出重要的社会意义和文化价值。

四、结语

本文研究的居住模式适合生活能自理的、行动方便的老年人。注重对整体居住环境的营造,对老年住宅的细节设计方面的关注较少。

本文中研究的居住模式具有很大的灵活性,对于愿意“比邻而居”的家庭,可以选择上文论述的居住方式。对于那些不愿意住在同一栋楼中的家庭,可以安排年轻人住在东西向的楼里,老年人住在南北向的楼里。与邻居共享垂直合院,依然具有上文所述的合理性和优势。

“垂直合院”的设计构思不仅给现代养老提供了分而不远,疏而不离的家庭居住模式,还把庭院引入到住宅内部,促进了人与自然的交流与沟通。此外,通过“垂直合院”的方式重建秩序和肌理,提高了容积率,实现了紧凑型的初衷,将建筑与环境、现实与传统、时间与空间编织为一个开放连续的整体。当然,垂直合院还有很大的发展空间,值得继续研究。

[1]梅岩,史亮,马永正.基于居家养老模式的老年住宅适 应性设计[J].山西建筑,2010,36(18):24-25.

[2]汪丽君,寒梅.杂交与共生——建设节约型社会背景下对东西向住宅适应性的优化设计研究[J].建筑学报,2010(5):30.

[3]李琳.紧凑城市中“紧凑”概念释义[J].城市规划学刊,2008(3):41-45.

[4]韩笋生,秦波.借鉴“紧奏城市”理念,实现我国城市的可持续发展[J].国外城市规划,2004(6):263-268.

[5]窦强.新形势下关于东西向住宅的讨论[J].住区,2012(02):128-132.

[6]许爱兰,刘煜.多层集合住宅中的“空中四合院”设计初探[J].低温建筑技术,2008(4):30-32.