某矿区房屋与地面变形影响因素分析

2013-10-16张良发

张良发,艾 东

(湖北省宜昌地质勘探大队,湖北宜昌 443100)

0 引言

在地下煤层开采的影响下,采空区上方及其周围地表产生变形与建筑物基础不均匀沉降和位移变形,受到不同程度的危害,甚至威胁建筑物的安全和使用[1-3]。各国学者因此进行了不懈的探索和研究,在开采方法、建筑物加固、修复以及建筑物抗变形设计等各方面取得了诸多成就[4]。针对煤层赋存地质条件、开采方式以及建筑物的基础、结构形式和地基条件具有的多样性和复杂性,本文以鄂西某煤矿为例,对矿区房屋及地面变形影响因素进行了分析研究,并提出了防治措施。

1 研究区概况

1.1 地理位置

研究区属于鄂西构造剥蚀溶蚀低山区,高程270~823.99 m,区内总体地势北高南低,相对高差500 m。河谷呈“V”字型。变形房屋均位于沟谷两侧斜坡及坡脚附近,地面高程289~477 m,地形坡度10°~30°,建筑场区外局部地形坡度在30°~50°。

1.2 气象水文

研究区属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。年平均气温15.5℃,最高40℃,最低-14.8℃。年平均降水量1 311 mm,每年的5—8月为主要雨季,降水量约占全年的60% ~80%,冬春季多偏北风,夏季盛行东南风,年平均风速2.2~2.68 m/s,最大风力达6~8级。

研究区地表水系较发育,均为溪沟,流经矿区的主要水体为横沟子河与水洞河,总体由西北向东南方向流动。此外,矿区两侧边缘发育数条小冲沟,在干旱季节水量极小甚至无水,雨季有暂时性流水,最终汇入横沟子河。地表水排泄径流条件较好。

1.3 地层构造

矿区位于东西走向的仁和坪向斜北翼东端,是一个不完整的向斜构造,向斜东部扬起,在F3断层以东,褶曲宽缓,走向北西—南东,北翼地层倾角19°左右,东段及南翼倾角渐变为8°~5°;F3断层以西,北翼地层走向受断层影响,变化不一,倾角大都是16°~19°。向斜核部地层产状变平缓,其南翼地层倾角8°~5°。

研究区内依次出露有石炭系、二叠系、三叠系和第四系地层,其中煤、硫铁矿及高岭土赋存于二叠系梁山组内。

2 研究区变形情况

2.1 房屋变形情况

2011年8月及10月,煤矿两次进行采空区人工冒顶以后,矿区居民房屋及地表出现明显变形。通过对矿区内32户居民房屋进行调查,发现房屋变形主要表现为墙体裂缝,主要有以下几种:

(1)斜裂缝:一般出现在房屋的门窗洞口附近及外墙墙面上,往往以八字形出现。缝宽多在0.5~4 mm之间,最宽裂缝可达20~30 mm。

(2)墙体竖向裂缝:这种裂缝往往出现在房屋的纵墙上,起于墙脊附近,继而沿近垂直方向向下发展。它的特点是上宽下窄,从墙顶向下延伸至墙体中部或墙脚尖灭,缝宽多在1~5 mm之间。

(3)窗台下墙体竖向裂缝:这种裂缝一般是从窗台向下发展的,具有上宽下窄的特点。窗口宽度愈大,则裂缝愈严重,而且这类裂缝在房屋的中部又较两端为多。一般自窗户下延伸至墙脚尖灭,少数贯通到地面,裂缝长一般为0.5~2 m。

(4)墙角裂缝:主要形成于墙体拐角处及其附近,属张裂缝,缝宽多在0.5~5 mm之间,从墙顶向下延伸至墙体中部或墙脚尖灭,少数贯穿墙体。

2.2 地面变形情况

地面裂缝主要分布在房屋前的地坪晒场上以及屋内地面,少数分布于屋基脚下与地坪相接处。裂缝多平行于房屋纵墙展布,少数垂直于房屋纵墙延伸。一般缝宽1~3 mm,少数达10~15 mm,延伸长2~6 m,最长达21 m。

另外,矿区通往外界的公路存在比较严重的变形。比较典型的变形有:公路水泥地面伸缩缝向深部断裂,局部已切穿整个路基;公路一侧填土与路面开裂,最宽处达5~10 cm。

3 影响因素分析

3.1 自然和建筑结构强度因素

自然因素包括建筑场地的岩土工程条件、气象水文环境、建筑结构强度等。

(1)岩土工程条件因素 研究区内发生变形的部分房屋建于斜坡上,坡角一般20°~30°,部分可达30°以上,斜坡前缘多呈临空状态,建筑场地条件的稳定性和适宜性较差,加上房屋地基多为松软土与岩土混杂堆积的非均匀地基土,在外动力或附加应力的作用下,极易引起地表变形及地基基础不均匀变形,进而导致上部建筑物变形,譬如形成垂直于坡向的裂缝。另外,研究区的粘土具有胀缩性,在长期胀缩作用下,土体的支撑能力产生不均匀变化,使地基内应力失去平衡,从而使基础发生不均匀沉降,进而导致上部结构发生变形,譬如在房屋的门、窗及墙体拐角等结构薄弱处则易形成倒“八”字形裂纹。

(2)气象水文环境因素 研究区属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。区内建(构)筑物在经历长期的干湿交替与冷暖交替的气候环境变化过程中,出现自然风化和结构老化,继而出现变形(如房屋开裂、倾倒)的现象是必然的。研究区房屋接近一半为土木或砖木结构平房,建成时间较长,该类墙体更易产生自然风化而变形,未及时修补的变形裂缝,在进一步风化与雨水淋漓作用下则不断加大直至出现险情。

(3)建筑结构强度因素 研究区内房屋均为一般民房,施工质量没有严格控制,建筑结构强度普遍较差,超过半数为浆砌块石或垒砌块石基础,基础埋藏较浅,宽度不大,部分为单砖墙。单薄的基础和墙体本身强度较低,抗变形能力较差;在前述因素的长期作用下,易产生变形且逐渐恶化。如:在门窗上下部位、预制板相间部位及地面砖的裂缝,延伸较短,一般0.5~2 m,宽度为微裂缝~2 mm,方向杂乱无章,分布无规律,未切割基础和延伸至地面,这类裂缝一般是建筑结构强度低和施工质量差的后果。

3.2 采矿活动因素

研究区采矿活动主要是在2010年下半年,期间房屋变形程度较轻;煤矿于2011年8月及10月两次进行采空区人工冒顶后的两个月内,矿区一带居民房屋及地表则集中出现了明显的变形情况,且连续降雨之后变形情况有加剧趋势。

采矿活动对房屋变形影响有两个方面:地下采空区及井巷变形与塌陷、采矿爆破振动。

3.2.1 地下采空区及井巷变形与塌陷引发或加剧地表及建筑物变形

地下煤层被采动之后,形成一个自由空间,破坏了原来的应力平衡状态。其上方岩土体及地表即会产生垂直移动(下沉)、水平移动与倾斜、曲率弯曲和水平变形(压缩变形和接伸变形)等[5,6]。

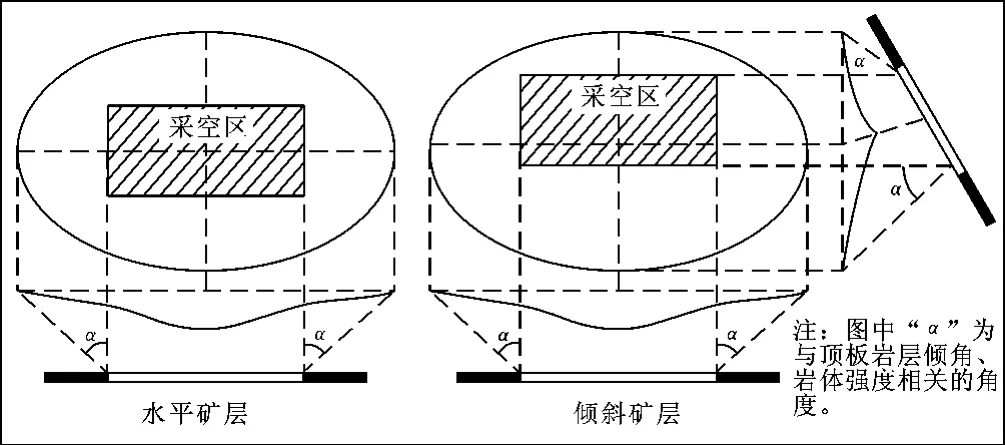

在上述变形作用下,平面上将形成与采空区相对应的环状变形区域,即地表移动盆地(见图1)。

图1 地表移动盆地特征[7]Fig.1 Characteristics of ground movement basin

在岩土体内部则形成了立体形态的变形区域,当采空区顶板厚度足够大时,在竖向上,采空区顶板破坏自下而上可划分为冒落带、导水裂隙带、弯沉带等三个变形带,习惯上称为三带(见图2)。在变形过程中,首先是顶板压力拱内的岩体开始冒落,形成冒落带,冒落带内岩土体形成很大的空间位移,位移变形方向规律性差、变形量均匀性极差;继而冒落带之上的岩体随之下移破裂,形成彼此贯通的导水裂隙带(或称之为裂隙带),裂隙带内岩土体会形成较大的空间位移变形,变形量均匀性较差,随高度的增加裂隙发育程度渐弱、裂隙宽度及变形量渐小、变形趋均匀。再往上,岩层的下移量在其弹塑性变形范围之内,岩层只会产生弯曲和下沉,不会产生导水裂隙,变形比较平缓均匀,变形值小,此段称为弯沉带。其中冒落带与导水裂隙带中岩体的连续性受到破坏,承受外界荷载的能力和抗外力扰动能力很小,这两个带属于破坏影响区。因此,分析建筑场地及建筑物主要受力层与老采空区冒落带及导水裂隙带的空间位置关系,是评价采煤沉陷区地基稳定性的重要指标。

图2 顶板破坏分带示意图[8]Fig.2 Schematic diagram of failure zone of roof

由于研究区内长期持续的采煤活动,已形成了大面积的地下采空区。根据相关理论公式及实际经验,按不利组合条件计算研究区的冒落带及裂隙带范围,以分析地下采空区及井巷变形、塌陷对房屋变形与地面塌陷的影响。冒落带及裂隙带的发生与发展,受采矿方法、矿层的厚度(采空区及井巷高度)、采空区顶板—地表的高度、顶板上覆岩石强度及场地地形条件等一系列复杂因素影响,因此只能对其作出近似预测。

(1)冒落带 在冒落带高度范围内,极易发生严重的地面沉陷与房屋变形甚至倒塌。

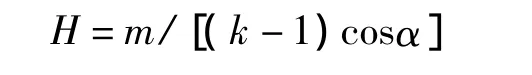

冒落带的计算公式[9]:

式中:H——冒落带的高度,m;α——煤层倾角,按 20°计算;m——采出煤层厚度,按3 m计算;k——岩石碎胀系数,通常取1.3。

计算得冒落带高度H=10.64 m。

经分析,研究区内地表及建筑基础埋置高程均远高于冒落带(顶)的相应高程,则研究区内不会发生因采空区及井巷塌陷变形引起的严重地面沉陷与房屋变形,调查结果与理论分析结果是相符的。

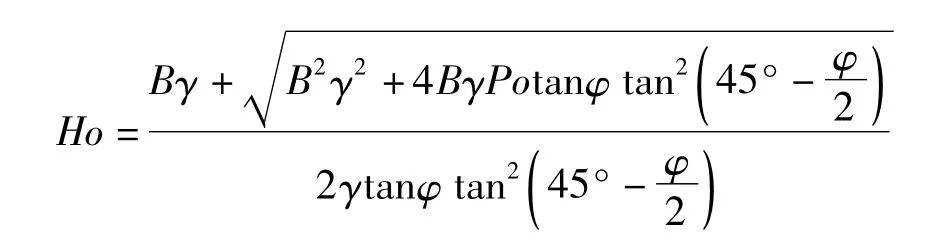

(2)严重断裂带 冒落带以上一定高度内为严重断裂带,严重断裂带的顶面高程为自采空区,井巷顶板之上的1.5倍采空区及巷道顶板埋藏临界深度。在严重断裂带内的场地或地基是不稳定的或稳定性差(当采空区及巷道顶板的埋藏深度H<Ho时,地基不稳定;当Ho<H <1.5Ho时,地基稳定性差;H >1.5Ho时,地基稳定),很可能形成严重的地表变形及房屋严重开裂变形,甚至倒塌。保持地面建筑物地基稳定的采空区及巷道顶板埋藏临界深度的计算公式[6]:

式中:Ho——临界深度,m;B——巷道宽度,取 3 m;γ——岩层的重度,取28 kN/m3;φ——岩石内摩擦角,取40°;Po——建筑物基底单位压力,取80 kPa。

计算得 Ho=18.93 m,1.5Ho=28.40 m。

研究区地表高程及区内所有建筑物的基础埋置高程均远高于严重断裂带的顶面高程,则研究区内亦一般不会产生因地下采区变形引起的严重地面沉陷与房屋变形,调查结果与理论分析结果是相符的。

(3)地表变形影响高度(裂隙带顶面高度) 当采空区产生矿柱风化、压碎、矿坑坍塌或开采区回采放顶后,在采空区上方岩体内形成冒落带及裂隙带。裂隙带内因裂隙的导水功能构成水力作用,易形成岩土冲蚀、溶蚀、土体物质流失,可能引起地表产生地面沉陷和地裂缝,及形成土洞与溶洞,或加剧土洞及溶洞的扩大而塌陷等地质问题,进而影响到房屋变形。

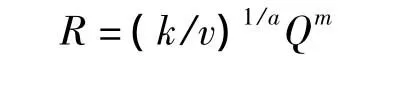

地表变形影响高度(裂隙带顶面高度)计算公式[8]为:

式中:H——引起地表开裂变形由矿坑顶板至地表的距离,m;γ——矿坑顶板及以上地层的平均重度,取28 kN/m3;h——矿坑高度,取3 m;α——矿山地面的地形坡角,分别取 10°、20°、30°;β——开采矿层的平均倾角,取20°;Rt——矿坑顶板岩石的平均抗压强度,取40 MPa;η——与顶板岩石破碎程度有关的系数(2~4之间),取 3;k——安全系数,取 2。

计算结果:α=10°时,采空区冒落影响高度H=59.03 m;

α=20°时,采空区冒落影响高度H=121.86 m;

α=30°时,采空区冒落影响高度H=193.29 m。根据计算的地表变形(裂隙带)影响高度,通过对地面高程与采空区(井巷)顶板高程的关系计算,按开采影响传播角65°(为图1所示“α”,角度取值按不利因素予以简化为一个数值)圈定地表变形(裂隙带)影响范围。结果表明,有27户分布在地表变形(裂隙带)影响范围内的居民房屋可能遭受到了因采空区及井巷塌陷进而发展到地表的变形影响。

3.2.2 采矿爆破振动引发或加剧建筑物变形

爆破时,将产生爆破地震波,对土、岩、建筑物及构筑物等产生影响。这种影响一般称为爆破地震效应,也叫人工地震。

利用《爆破安全规程》中公式计算井下爆破地震效应的有效半径。公式为:

式中:R——测点至爆源中心距离,m;Q——炸药量,取最大一次药量,12 kg;m——药量指数,取 0.5;V——振动速度,取V=1 cm/s;K、a——与介质、场区条件有关的常数,根据矿区地质条件,围岩均属较硬岩—坚硬。取k=150,a=1.5。计算结果表明,爆破地震安全半径距离为99.4 m,即与爆破点直线距离在99.4 m以内的一般民用建筑在爆破振动时会被破坏。

对比研究区内各房屋与爆破点的距离,在采掘施工过程中,爆破产生的震动效应可能引起和加剧20户居民的房屋变形,爆破振动对土房的影响较重,对砖房的影响较小。

3.3 综合分析

综合变形房屋的场地条件、地基基础特征、建筑结构特征、变形现状特点以及矿山开采对地表的影响分析等,判定现状地表建筑物变形的影响因素:在现状条件下,共有27户居民变形房屋处于采矿活动的影响范围内,采矿活动直接造成或诱发与加剧了房屋变形;另5户居民的房屋处于采矿活动的影响范围之外,其变形的影响因素是自然因素。

4 防治措施

4.1 治理措施

(1)建议对变形严重的房屋以及变形程度中等的土木结构房屋进行重建或搬迁,在重建和搬迁之前保持监测;对其它各房屋及地表裂缝进行修复,采取监测居住的措施。

(2)及时封堵地面塌陷,封堵的方法是投入片石,上铺砂卵石,再铺砂,表面用粘土夯实,经一段时间的下沉压密后用粘土夯实补平;及时堵塞建筑物附近的地表裂缝,防止地表水注入。

(3)对矿区新建建筑物应做好选址勘察,并采取适当的结构措施,以吸收消化一部分变形的危害。如:在基础与基础圈梁之间设置水平滑动层,减少基础的水平变形向上部建筑物传递;对长度大的建筑物设置变形缝,切割成几个独立的单体,使各单元均匀沉降,提高适应地表变形的能力;在建筑物基础外侧1 m左右,挖变形补偿沟,吸收地表压缩变形。

4.2 监测预警

(1)房屋变形监测 对建议进行重建或搬迁的房屋在重建或搬迁之前应列入重点监测对象。应组织专人(班)监测、制定灾害发生的应急预案,以定量监测为主要手段,依据变形的速率相应调整监测频次。对其他变形房屋以巡视监测为主,辅以定量监测,并做好灾害处理应急预案等工作。

(2)地面变形监测 区内地面开裂变形比较普遍,虽目前裂缝宽度与地表错位小,尚未造成严重后果,预测研究区内所有建筑物均有可能因地面变形范围的扩大而遭受危害,对此必须引起高度重视。因此在进行房屋变形监测的同时,应加强地面变形监测,采取巡视监测和设置固定监测点进行定量监测。

4.3 加强采矿管理

不适当的开采方式容易加剧采空区的地面变形,因此应以预防为主,加强采矿管理,应在房屋所在位置留足保安矿柱,保证采矿方法符合相关规范要求。采矿活动应控制一次爆破的炸药用量与爆破作业频次,避开夜间爆破,将爆破影响范围及危害程度控制到最小。

5 结论

结果表明,研究区内大部分房屋与地表现状变形是由综合因素共同作用形成的,岩土工程条件差、建筑结构强度低及气象水文环境形成的日常风化和结构老化是房屋变形的自然因素,采矿活动是房屋与地表变形的直接因素或诱发与加剧因素,采矿活动对研究区地表与房屋变形构成很大的不良影响作用。针对矿区出现的变形情况,从治理、监测和管理方面须采取有效的防治措施,以使采矿危害减小到最小程度。

[1] 于广明,杨伦.采动建筑物破坏程度预测及破坏机理的研究[J].阜新矿业学院学报,1992,11(1):41 -45.

[2] 邓喀中,郭广礼,谭志祥.采动区建筑物地基、基础协同作用特性研究[J].煤炭学报,2001,26(6):601 -605.

[3] 杨逾,刘文生,冯国才,等.沉陷区地表与建筑物变形分析及兴建评价[J].煤炭科学技术,2006,34(2):78 -81.

[4] 赵卫强,孟晴.国内外矿山开采沉陷研究的历史及发展趋势[J].北京工业职业技术学院学报,2010,9(1):12-15.

[5] 侯爱军,崔国顺.煤矿地下开采对建筑物的变形和破坏机理研究[J].煤,2009,18(5):11 -13.

[6] 工程地质手册[S].第四版.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[7] 段敬民,钱永久,曾宪桃.采空区抗变形住宅建筑体系及其加固技术[J].煤炭工程,2008(8):44 -46.

[8] 林肖荣,高星辉,等.鄂西山区矿产开发地质环境评价预测[R].宜昌:湖北省鄂西地质大队,湖北省第二地质大队,1991.

[9] 中国煤田地质总局.中国煤田水文地质学[M].北京:煤炭工业出版社,2001.