DISC理论在部门员工管理中的应用

2013-10-15洪斌武

洪斌武

一、什么是DISC行为理论

20世纪20年代,美国心理学家威廉·莫尔顿·马斯顿创建了一个理论来解释人的情绪反应,他采用了四个他认为是非常典型的人格特质因子,即 Dominance(支配)、Influence(影响)、Steady(稳健)以及 Compliance(服从),而 DISC,正是代表了这四个英文单词的首写字母。测评主要是应用24组描述个性特质的形容词,应试者要根据自己的第一感觉,从每组四个形容词中选出最适合自己和最不适合自己的形容词,从而了解应试者的管理、领导素质以及情绪稳定性等。

这套理论对后来的心理学、社会学、人类行为学产生了极大的影响。DISC测评首先被运用于美国军方进行军人的筛选工作。在二次世界大战中,DISC被广泛用于新兵招募工作,随着其价值越来越受到军方的重视,在二次世界大战后,DISC也被推广作为普遍的商业性招聘用途中。在DISC测评使用的早期,尤其是在计算机技术还没有形成的时期,DISC测评的构图与诠释需要很强的专业知识,尤其在基于常模构图方面更是复杂。在上世纪八十年代后期计算机技术发展时,DISC测评迎来它第二次的生命,尤其是在测评自动化以及版权保护方面。现在,基于“Expert System(专家系统)”的DISC自动化测评系统已经被普遍利用在员工招聘、经理人发展、团队构建等人力资源开拓方面。

简单来讲,DISC的用途无非就是认识自己和了解他人,具体应用的范围包括招聘、员工评估、文化整合、职位调整、员工EAP、职业发展等。具有不同人格特征的个体在同样的工作情境下会表现出不同的管理行为,个体往往在工作中形成自己的管理风格。DISC测评就是把个体安排在这样一种管理情境中,描述个体的优势、在工作中应注意的事项以及一些个体倾向等,例如,如何影响他人、对团队的贡献是什么、什么时候处于应激状态,能使个体更加清楚地了解自己的个性特征,企业也可以有针对性地考察应聘个体是否具有对企业、对职位来说十分关键的人格特征,以此作为筛选人员的标准之一。研究表明,这个测验所考察的维度与管理绩效相联系,为企业的人事甄选、录用、岗位安置提供了良好的测评手段。

本文主要是探讨管理者应用DISC理论的简单原理,了解自己的员工,通过调整自己的行为和员工的行为来提高银行后台部门现有员工的工作积极性和主动性。

二、银行部门员工管理现状

从笔者十多年的银行后台部门从业经历来看,银行后台部门的员工用工状态可以归纳为“进少出少、温水一壶”,即由于后台部门大都是服务保障类型的部门,相对于前台部门,其员工收入、晋升机会等较少而工作压力却不少,这导致员工不愿到后台部门工作,而已在部门中的员工由于工作挑战性较小、晋升或交流机会较少,同时部门管理者对员工的退出也没好的机制可以应用,从而使得后台部门难以补充新鲜血液、员工工作积极性不高,对后台部门的专业作用高效发挥造成了影响,表象就是员工年龄结构、知识结构存在问题。这里有体制的原因,也有管理者的原因、员工认识的原因。

目前银行在部门员工管理上,方式方法众多,如明确职责、绩效考核、制度规范、业务培训等,也取得相当好的成效,但要真正管理好员工,就是要了解员工、了解业务,并采取措施让员工正确地做正确的事。怎样了解员工,DISC就是一种好的工具,虽然不可能对所有员工按照DISC理论进行科学的、专业的测评,但管理者可以应用DISC理论,通过员工日常的行为来初步判定员工的性格,了解员工的诉求,采用不同的管理方式和激励措施,解决员工工作中存在冲突的问题,从而尽可能让员工各尽所能。

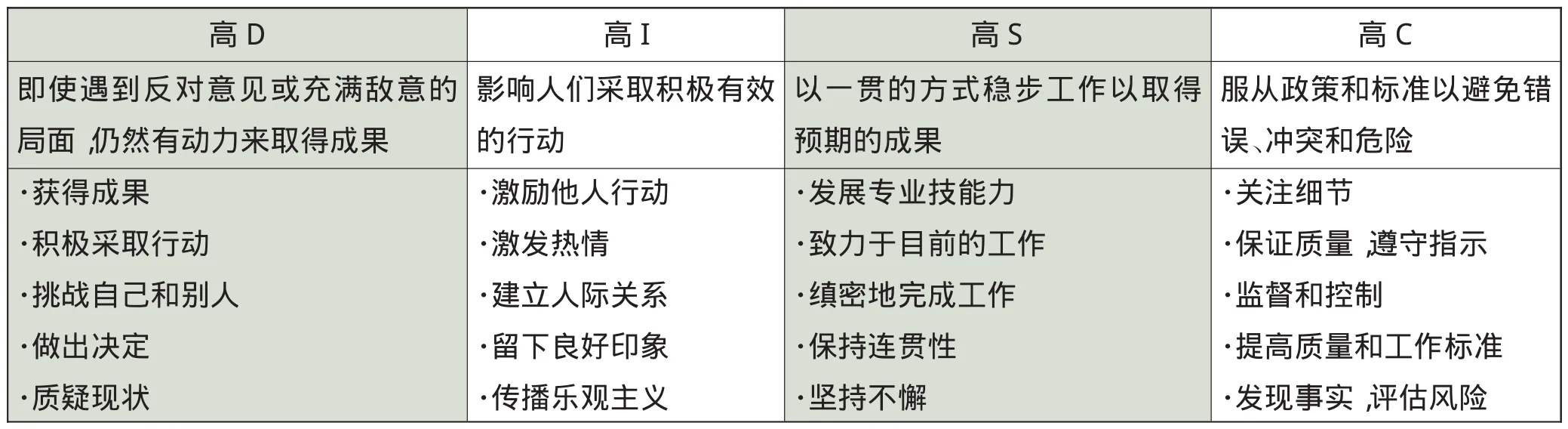

对于员工的性格特征,DISC主要归纳为非常典型的人格特质因子,即 Dominance(支配)、Influence(影响)、Steady(稳健)以及 Compliance(服从),但每个人的身上不会只有一种特质因子,一般是一种特质因子主导加杂其他因子,因此以一高一低形式来判定,员工的性格特征对应的会有16种的变化形态。非常典型人格特质因子的行为特征如表1。

对于员工在工作中的问题,可以简化并归纳为两类比较特殊的问题:第一,角色冲突,意味着员工本人的行为方式,与工作所要求的典型行为方式不符;第二,行为冲突,我们用行为冲突来表示在一个部门中,部门成员之间由于性格或者行为方式的差异而导致的问题。

角色冲突形成的问题可能有两个主要来源,其一,员工本人的行为方式不适合本职工作的要求;第二,该员工对于本职工作的行为要求认知有很大偏差,这就造成了该员工在实际工作中表现出不协调性。行为冲突是非常容易被碰到的,如我们经常能听到同事之间因工作进展的抱怨,员工对管理者的不满意情绪等,但是需要指出的是,我们在判断冲突情境时,需要首先判断冲突的产生是否因为“事件本身”而产生的,而不是我们所认为的“性格不合”,这就是我们经常所说的“对事不对人”。为了避免行为冲突,尤其是下属与上司之间的行为冲突,我们都需要调整我们的典型行为风格去适应对方,这并不是一种妥协,而是建立积极人际关系的一种方法。

三、DISC理论在员工管理中的具体应用

(一)DISC理论的四种典型人格特质因子

根据DISC理论中四种非常典型的人格特质因子,以“步调、独断、直接、外向”、“内向、间接、保守、步调慢”、“较独立、以事为主、喜支配”、“讲关系、以人为主、爱助人”为经维度,就形成了风格坐标(见图1),分别列示各个性格特征的行为特点(包括希望、驱动力、面对压力、对别人要求以及害怕等)。借助风格坐标,可以让我们简单地掌握DISC理论,以了解员工行为背后的性格特征,从而采取有针对性的行为方式和激励方式。对于了解员工的性格特征,笔者认为需要重点关注不同性格人群的希望、驱动力和害怕三因素,从这里可以看到员工在工作中的想法,这将是作为管理者对其实施管理的重心。

(二)不同类型领导者对不同类型员工的行为建议

在了解员工的性格特征后,领导者主动调整行为风格去适应员工,或是帮助员工了解自身的行为并调整,通过建立积极人际关系来提高部门的工作效率和团队合作精神。

1.D型领导VSD型员工

(1)应该做的事:清楚的权责有助于打开业务的范围;授权是很重要的关键,因为D需要的是权力;接受D的叛逆,因为他们需要被尊重;偶尔会有言语的冲突,但多数是就事论事,切勿因言废人;D员工喜欢创新,可胜任开创性、压力大的工作;要有明确的回报。

(2)切忌做的事:当众责骂或指出其缺点让其面子挂不住;过度的授权会让对方滥用权力;如果D部属是将,千万别不给对方子弹与粮草;别让D员工为一些繁文缛节、制式的规定而阻碍了行动力。

2.D型领导VSI型员工

(1)应该做的事:告诉I员工,还有谁会参与这个计划以及想营造的感觉;告诉I员工,计划中要考虑哪些人的因素;D领导要用些方法提醒自己,在私下场合去关心与赞美;D领导要考虑I员工希望的奖励是什么。

(2)切忌做的事:告诉I员工太多细节,或记录过多琐碎的资料;让I员工在别人面前被批评;让I员工面对偌大却空无一人的办公室;不让I员工有说话或表达的机会。

3.D型领导VSS型员工

表1 非常典型人格特质因子的行为特征

图1 DISC风格坐标

(1)应该做的事:这样的共事关系,较偏重于单方向的命令与接受;S员工不易当场表达情绪,可能立即应允,但会在瞬间感受到压力;S员工要配合D领导的步调,D领导要让S员工自己做承诺,并给予时间;D领导要在S员工有困难时,提供协助;D领导要多关心S员工的家人,适时问候S员工家里的情况。

(2)切忌做的事:不信任S员工的所作所为;没有预告即进行改变;过度的变动让S员工丧失工作的安全感;假日还要来加班。

4.D型领导VS C型员工

(1)应该做的事:告诉C员工流程、要注意事项、提供资料;对C员工多用“分析”、“评估”、“衡量”、“比较”等字眼;肯定C员工对事情追根究底的能力;多一些检查,以了解C员工缓慢的工作进度;C员工是很好的咨询对象,但需要多一些的激励。

(2)切忌做的事:让员工不知为何而战;制度因人而设,造成法令紊乱。

5.I型领导VSD型员工

(1)应该做的事:I领导会关心D员工的感受,让D有动力去发展自己的能力;I领导应该有更多包容力,去让以成就为导向的D员工出风头;D员工要学习感谢I领导的肯定与鼓励;I领导的乐观与热情对D员工是很好的激励。

(2)切忌做的事:无法让D员工有清楚的目标;避免太快做决定或冲得太快;不公平,领导个人好恶过于明显;没有人处理后续追踪落实的问题。

6.I型领导VSI型员工

(1)应该做的事:明确的时间管理,有助效率提升;公私分明,在金钱及情感上尤要小心;谨慎的用词遣字,以免造成不当的联想;责任与目标分清楚,要就事论事;让I员工不只有意见,更要提方法。

(2)切忌做的事:别在一方情绪不佳的时候谈事情;别对彼此吐苦水,而要互相打气;形成组织内的小圈圈;别让面子阻碍到问题的突破。

7.I型领导VSS型员工

(1)应该做的事:I领导的自信对S员工是蛮好的依靠;I领导要呈现出耐心以面对S员工不多话的性格;I领导可尽量表现出个人的兴趣、支援与感觉;I领导要告诉S员工是否有前例可循,让S有安全感;嘉许S员工的耐心与忠诚;关心S员工的生活、健康及家人。

(2)切忌做的事:交待以后就不闻不问,要能掌握进度;过度感性,只为维系人际和谐,而忽略实质进展;天马行空的想法要回到现实面;不按牌理出牌的指示,或是重复却又不同的指示,会让S员工无所适从。

8.I型领导VSC型员工

(1)应该做的事:C员工最大的好处是给予I领导最好的分析能力、精确度及效率;让C员工能全权处理好对内的事物;让C员工能妥善做好档案等资料;回应C的问题,要明确立即;多问如何可以更好。

(2)切忌做的事:不要质疑C的完美主义或对原则的坚持;不要对C的情绪有过多的猜测;只有死板的规范而丧失更新的做法;强迫C员工负责协调、沟通的事务。

9.S型领导VSD型员工

(1)应该做的事:让D员工执行专业,以D的冒险性突破格局;接受D员工据理力争的事实;授权,让D员工分担你的工作;D员工要学习表达“友善”,收敛自己的主观、自信,勿咄咄逼人;D员工要表达效忠、支援S领导;D员工要给S领导多一些时间来适应你。

(2)切忌做的事:只听D员工的片面之词;丧失S领导领导者的威严;因有主见过深的D员工而感到无力;担心D员工未来比自己还有成就;落入“会吵的孩子有糖吃”的现象。

10.S型领导VSI型员工

(1)应该做的事:I是群体的,向他们解释这项行动能为他们正面形象加分;不必对I员工谈到太多细节的问题;好好发挥I员工的沟通能力;S领导喜欢按部就班,有时要包容I员工常有些新点子。

(2)切忌做的事:不愿意要求时效的完成;因私谊影响到工作品质;过度考虑到I员工的立场,而让自己陷入两难;S领导因不敢要求,而揽下很多工作在自己身上。

11.S型领导VSS型员工

(1)应该做的事:他们有很好的同理心,愿意站在对方的角度上思考;要调整自己更有理性地看未来,不要过于保守,不要畏惧改变;告诉S员工哪些是会改变、哪些不会变,尤其是与保障相关部分;他们和谁配合都很适合,因此在信任下,他们会因任务的需要而“扮演”好任何一种角色;赞赏S员工在团队中的凝聚力,他们不会论人是非,他们的稳定性是公司最重要的资产。

(2)切忌做的事:太含蓄,不把话说清楚;过度的自责影响到前进的动力;都不愿意做决定而耽误时效;企图心不够,缺乏前瞻性的规划。

12.S型领导VSC型员工

(1)应该做的事:多让C员工谈谈他们所了解的知识;准备一些资料,再告诉C员工领导的想法,不要让C员工老觉得不进入状况;勇敢的问话,刺激C员工思维分析的天赋;C员工不太容易主动去寻找支援,所以S领导要很谨慎的去关心他。

(2)切忌做的事:过多的模糊地带;语多保留的S领导会让C员工不知如何适从;对C的问题S没办法提出有力清晰的回应;没有很清楚的逻辑原委而与C员工沟通;没有明确的方向,不知为何而战。

13.C型领导VSD型员工

(1)应该做的事:C领导应将自己定位在“策略家”,考虑一些政策面的分析发展性,精确推演可能的变化;在执行面,C领导应以授权方式让D员工的行动力与自信去开创新格局,但要建立D员工的回报机制与流程,以掌握突发的状况;D员工具有开创性,应安排D员工在一个有挑战性的部门或交办一些有挑战性的工作如专案。

(2)切忌做的事:执着于义理之争,而忘记彼此的身份与职位;彼此不信任,或担心D员工会超越自己;让人觉得城府太深,凡事锱铢必较;过多的规定让D员工觉得绑手绑脚。

14.C型领导VSI型员工

(1)应该做的事:C领导要重视I员工的点子、计划与梦想,还有笑容要多些;原谅I员工有时会分心,因为他们很容易受到干扰;别急着面对事情,先问I员工这些事情所影响或带来的感觉是什么;别与I员工讨论细节,C领导只要把自己所关心的细节,书面化后交给I员工。

(2)切忌做的事:过度严肃,让I员工感受到立即性的压力;C领导不要只在法理上站住脚,更要注意到I员工的感觉;C领导不要太被自己的价值标准绑住,试着放宽自己的容量;C领导让人觉得很难亲近,因而丧失了激励部属的机会。

15.C型领导VSS型员工

(1)应该做的事:S员工是绝佳幕僚;两者都习惯于专注在一个目标上;S员工不喜欢承担所有的责任,试着让他有机会可以分工;善用大家对S员工的好感,在沟通及与人互动上发挥成效;S员工希望有共识之后才有行动,这部分的建立,有赖C领导的完成。

(2)切忌做的事:用自己的标准去要求部属;忽略了在团体中的公平性;自己不愿做的事,让S员工去做;空于策略规划,却无强力执行的能力。

16.C型领导VSC型员工

(1)应该做的事:建立固定会议的机制;有一担任沟通协调的人;不要太多的细节,再精简一些;增加单位内的联谊活动,以增进彼此与家人间的了解。

(2)切忌做的事:均太重视细节和原则,而忽略人;让彼此工作都忙于把事情做完,而忽略如何把事情做到最好;忘记感激团队成员的贡献;过度主观,不接受别人的意见。