夏蔚蓝小说二题

2013-10-12夏蔚蓝

□夏蔚蓝

跳棋

作为一个单身母亲,顾小荷最揪心的就是儿子的病。她实在太大意了,在品品最初表现出孤独症的时候,她竟然以为孩子只是内向,竟然把孩子一个人锁在家里,任由他走进了那个封闭的世界。这对一个资深的心理咨询师来说,是无法原谅的。

品品,顾小荷轻轻呼唤着儿子,但男孩只是默默地坐在窗台边,看着窗外,一堵高高的墙。品品,顾小荷又喊了一声,依旧没有引起儿子的注意,她就坐下,坐在儿子身边,抱着他柔弱的身躯,说妈妈给你讲个故事好吗?

那是一个阿拉伯的故事。在遥远的城市里,住着一个青年,名叫阿里巴巴……

直到故事讲完了,品品一动也没有动过。他直直地盯着那堵红砖砌成的墙。墙外有一棵高大的椿树,在秋天的风里,摇曳着。

顾小荷终于忍不住,抱紧儿子失声痛哭。

苏巧在学校的操场上,不知疲倦地跑着,一圈又一圈。李贺站在窗边,他看着苏巧,很久,才深深地呼出一口气。太阳就要升起来了,很红很大,一点点驱散着城市里浓重的雾霭。可是心里的浓雾却越来越重,越来越辨不清方向。那感觉就像一只腻歪歪的虫子钻进了胃肠里,在里面不停地搅动,噬咬,李贺甚至能听见那虫子在阴森地摩擦牙齿,冷笑,鄙夷地吞掉操场上跑动的生命。

可是,无能为力。

苏巧患有厌食症。这是在两个人一次晚餐之后,苏巧吐出了全部食物,李贺才知道的。几个月来,他看着女孩一天比一天消瘦,看着生命从她单薄的身体里悄悄流走,那种折磨,疼得想要疯狂地大喊。

还有办法吗?谁能救救苏巧?很多天了,李贺没有一个晚上能够安然入睡。那个满脸坏笑的大男孩,那个自嘲没心没肺,吃完就睡的捣蛋鬼,从没想过自己竟会这样煎熬。

城市的日出很安详,很美,很陌生。

不知不觉,李贺咬紧了嘴唇。他不想要任何人看见自己的脆弱。甚至他要隐瞒所有的感情,在苏巧面前,装作无所谓。如果她知道自己有多爱她,那痛苦的就是两个人。但是现在,李贺要把所有的艰难都扛在自己肩上。

有着同样想法的人还有朱可文。他骑着自行车穿过老城区,到中心医院去,母亲因为突发尿毒症住了院。事实上,医院昨天已经下达了病危通知。老人年纪大了,已经不能再做透析,死神如影随形地站在她身旁。

看见朱可文进来,老人露出一丝笑意。她的儿女虽多,可孝顺的却只有老儿子一个。可文啊,老太太说,趁着我还清醒,找个公证的人来,我把房子过给你吧。

妈,您说什么呢?朱可文的心里像被浇了一大桶热油,滚滚的疼,妈,过两天咱病好点就回家了,那房子就是您的,谁也抢不去。

老人长长地叹了口气说,我昨个梦见你爸了,他说下面冷,要我过去的时候多穿几件衣裳。然后老人把着朱可文的手,又叹了一口气。

这时护士于欣进来给老人输液。她逗着老太太说了几句话,把针头插好,调了调流量,转头跟朱可文说,叔叔,您跟我来一下,然后扭头出去了。朱可文赶紧跟着于欣出来。于欣说,老太太今早起来精神特别好,还吃了半个花卷和一碗粥。

朱可文立刻笑着说,病情有好转吗?于欣皱着眉,摇了摇头,说这个时候,医院已经没什么办法了,老人要是有什么想见的人,就快点让他来吧,这可能是回光返照了。朱可文险些没有站稳,他晃了晃,被于欣扶着。

朱可文的眼泪流下来。他说我知道了,谢谢你啊,护士。

李贺接到朱小雨的电话时,仍在默默地注视着苏巧,甚至朱小雨说我奶奶不行了,他都没有听清楚,直到朱小雨大声问他,你到底有没有听见我说话,李贺才拧着眉头,闭上眼睛说,我在听呢,到底怎么了,你慢点说。朱小雨却仍旧在吼,我爸刚才打来电话说,奶奶快不行了,让我去医院。

那就快点去啊,李贺说,你在四路车站那等我,我和你一起去。哎呀,我说的不是这个,朱小雨越发显得烦躁,她觉得自己跟李贺简直就是两路人,一点都没法交流。我是说我奶奶那套房子,她要是就这么撒手走了,一点交待都没有,她前脚走了,我大姑二姑和三叔后脚就能来抢房子。他们把房子抢去,咱俩结婚怎么办!

李贺把手机放在窗台上,深深地吸了一口气,然后又拿起来说,小雨啊,这都什么时候了,你怎么光想奶奶那套房子呢!你就不知道赶快去医院,见奶奶一面。奶奶对你那么好!说到最后,李贺还是没忍住,大吼了一声,挂了电话。

朱小雨立刻把电话打过来。李贺挂掉了。朱小雨又打,李贺不耐烦地接起来,说你还有什么事啊!我怎么你啦?你脾气这么大?朱小雨委屈地说,我还不都是为了咱们俩吗?

好了好了我知道了。李贺抓了一把头发,苏巧还在操场上跑着,他觉得心里面揪得难受。

你到底跟不跟我去医院?朱小雨又说。

你在四路车站等我。我这就去。李贺说完,真恨不得抽自己一个嘴巴,朱小雨,我怎么就跟你凑在一块了!他暗暗地想。

顾小荷的手机响了。来电话的是苏巧。顾小荷擦了擦眼泪,接了电话,喂,我是顾小荷。请问哪位?苏巧说顾大夫,我昨天和您预约过,您看我什么时候过去找您合适?

哦,顾小荷这才记起来,昨天确实有个女孩约了自己。但她早上临时请假了,也就把这事忘得一干二净。有心推掉,让她去看别的医生,却没说出口。这样吧,我这有点急事,等我安顿好了,给你回电话好吗?顾小荷把手机凑近了儿子,品品,和阿姨说再见。

品品却拿过来手机,挂断了。

苏巧习惯性地微笑着,说再见。

她对顾小荷没抱任何希望。半年来,苏巧已经见过太多人世间的冷暖。甚至有几个以前的好姐妹,早早就认定了她时日无多,来跟她要一些首饰、衣服和化妆品。

一个人还有什么是不能抛弃的?

苏巧看着镜子里,自己的裸体,闭上了眼睛。她还记得过去,人们都说她丰满的时候,那种嫉妒心和强烈的好胜心。现在她很满足了,至少在死去的时候,自己看上去很瘦。

这时有人开了洗手间的门,轻轻地啊了一声。苏巧回头,是一个自己没见过的女生,年纪很小,但胸脯已经开始发育了,可能因为长得快,衣服显得有点紧,勾勒出浑圆的曲线。

苏巧对她笑了笑。那个女孩却明显受了惊,掩着嘴,逃离了洗手间。

朱可文焦急地等待着,他一遍又一遍给女儿打电话,催她快点来。大姐二姐先后赶过来了,但她们显然不是那么高兴,老太太的精神状态挺好的,完全不像朱可文说的那样,要她们来见最后一面。

大姐把老二拉到了一边问道,你说这演的哪一出啊,也不像马上就能咽气啊。老二撇撇嘴说,朱可文是亲儿子,守孝都得守三年,这老太太死得了死不了还两说呢,叫咱们来,不定谁的主意。

大姐就哼了一声,说待会儿得跟老四问问,这请假误工的钱,他怎么个算法。正说着话,朱可文过来问道,大姐,三哥什么时候来啊?

大姐瞟了一眼别的地方,又搓搓手说,你看这真是的,你一打电话来,我就跟他说了。他说吧,还得先去洗个澡啥的,要不,这对老人也是不尊重不是?

那卫东卫国,还有小斌,都啥时候能来啊?妈想跟他们说几句话。大姐又哼了一声,浓重的鼻音让朱可文皱了皱眉。大姐?朱可文忍耐着,又问了一嘴。哎呀你这个人咋这么磨叽呢?卫东卫国那么忙,能有时间来这儿?

这可是她姥姥。朱可文心里有点急,声音就大了几分。姥姥怎么啦!大姐的音量马上就跟着拔高起来,卫东昨晚上夜班,这时候才躺床上,卫国得开车去送孩子上学,完事了单位还有个重要的会要开,那要耽误了你能负责啊?

朱可文咬了咬嘴唇,还是忍住了,说大姐二姐,那你们先跟妈说几句话吧。妈咋了?二姐故作惊讶地问道。朱可文说妈有话跟你们说。

那就让她说啊!二姐也学着大姐拔高了声音,说完还朝大姐笑了笑。

老大老二,你们给我进来。这时候老太太终于说话了,声音还挺大的。大姐二姐立刻在脸上堆了笑,妈长妈短地凑过去。

李贺在路上一共接了四个电话,三个是朱小雨催他的。李贺听着朱小雨说话就来气,他说那么远的路,我总不能飞过去吧,你五分钟一个电话想怎么着啊到底?朱小雨也觉得委屈,她说是我爸催我的,你就不能给我快点吗?

第四个电话是苏巧打来的,她问李贺下午有没有课,能不能陪自己出去一趟。李贺有点为难,说看情况吧,我现在在外面,不一定能赶回去。苏巧就没有再说别的。她很安静,连一句肯定或者否定的语气都没有。沉默了好一会,李贺终于说,我一回去就给你打电话好吗?苏巧却挂断了。

下了车,正好有一个水果摊。李贺在那儿买了二斤橘子和一排香蕉,转个弯儿,往前走不远就是四路车站了。朱小雨看他拎着水果,立刻就火了,老远地就朝他吼,你看不看表啊,这都什么时候啦,你还去买水果干什么,你有神经病吧!

李贺拎着一大包水果站在朱小雨面前,沉默着,他想说自己心里乱,随手就买了,但没说。李贺越是默不作声,朱小雨就骂得越凶,到最后就忍不住用手使劲戳李贺的额头。

车来了。朱小雨气哼哼地上了公交,也不管李贺。李贺就站在那儿,没动。朱小雨回头看见李贺还没上来,就又吼起来,你还不赶紧上车,等什么呢!李贺还是没动。司机师傅就问,你上不上啊?

这时顾小荷抱着品品追上了公交车,她打了票,就站在朱小雨身旁,有个上了些年纪的男子起身让了个座,他想去把品品抱上座位,却被品品躲开了。顾小荷歉意地点点头说,这孩子认生,对不住啊!然后她又转向品品,说谢谢叔叔。品品却一声也没吭。

李贺终于上车了。车门在他身后咔嚓一声关上。

大姐二姐叽叽喳喳了半天,就是不给老太太开口说话的机会。朱可文实在看不下去了,说妈要说话,你们让妈说。老人叹了口气,摇摇头说,不说了,没什么可说的了,老四,回去把我的箱子收拾收拾,用得上的就拿着用,用不上的,就烧给我吧。然后她闭了眼,精神突然不好了,好像身体里所有的气力都被抽空了。

妈,您还有什么交待的?朱可文低着头,眼泪就在眼眶里打转。

你走吧。老三来了,让我看他一眼就行。老太太说。朱可文擦了擦眼泪,说妈,您就让我在这儿守着吧。

老太太没吭声,就像睡着了一样。朱可文吓了一跳,去晃了晃。

你爸来接我了。此刻老太太的脸色似乎有点红润,声音虽然很细很细,却像一柄重锤,结结实实地砸在朱可文心头。

立文来了。二姐这时说。

朱小雨和朱立文是一起上来的,但是整个过程里,他们谁也没和谁讲一句话。朱立文趿拉着拖鞋,戴一条大金链子,拇指上戴着扳指。一进病房朱立文就点了支烟,然后招呼大家。

李贺跟在朱小雨身后,拎着一包水果,但没进门。

这个场合让李贺有种透不过气的感觉。他想不出来还有谁能像自己这么傻,什么结婚啊,工作啊,未来啊,都像打水漂一样,从他杂乱的思绪里荡过。

妈,我来啦。您好点没?朱立文站在老人的病床前,欠了欠腰说。老太太睁开眼,看了他一眼。但就看了一眼。然后说,老三啊,我本来不想见你了,是你爸舍不得你。

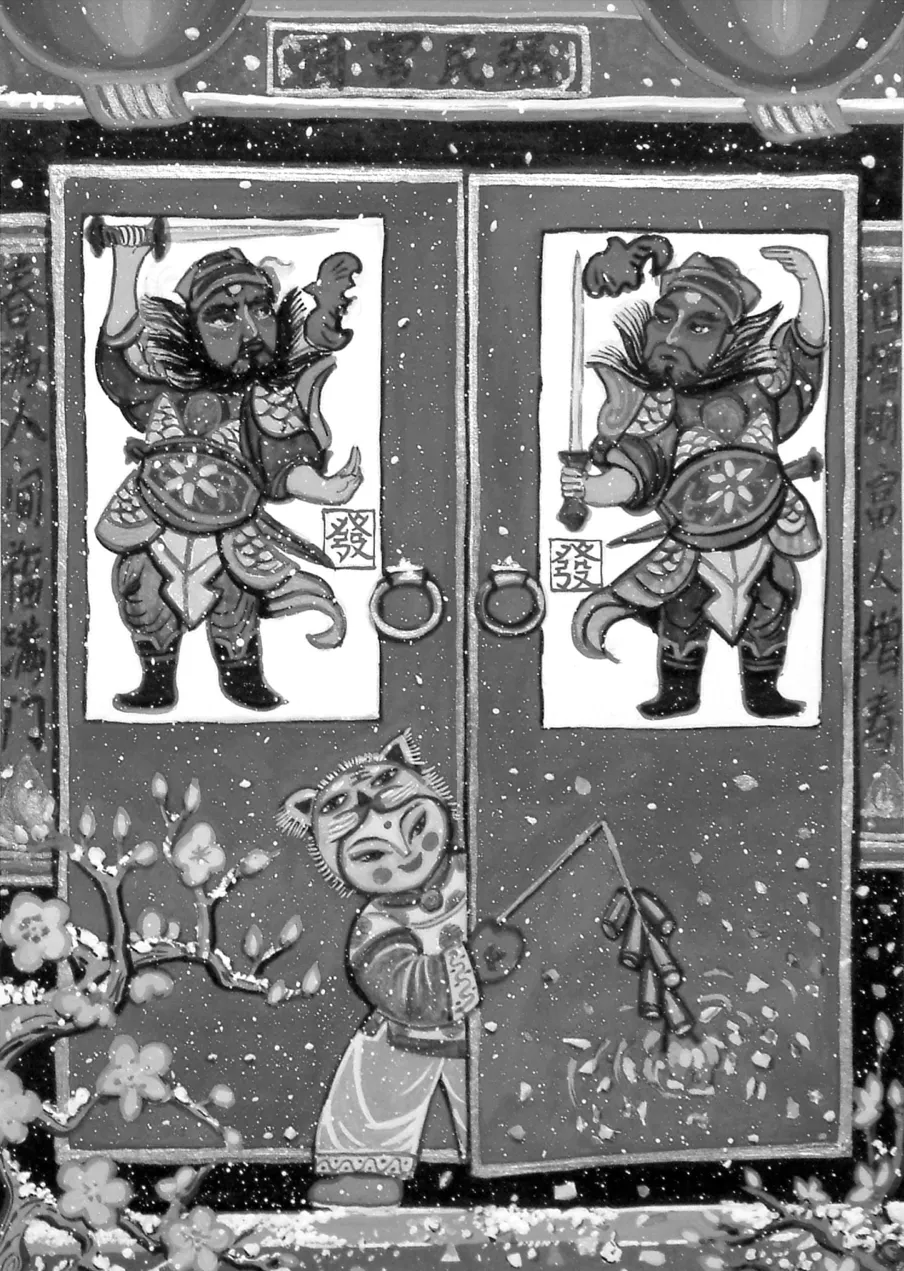

仲夏 王淑媛 作

这话吓得朱立文浑身哆嗦了一下。妈,我咋了?他小心翼翼地问。老太太深深地吸了口气,似乎想要说什么话,但只是轻轻咳嗽了一下,咳出一小口血来,就没了声息。朱可文看着心里着急,上前去轻轻喊了声妈,老太太没吭声。朱可文赶紧晃了晃老太太,才发现她已经昏迷了。这一下可急坏了朱可文,赶快跑去找大夫了。

顾小荷把品品带到姥姥家。老人站在门口,看着女儿和外孙,站了一会,没说话,转身进屋了。顾小荷就领着品品和她一起进了屋。

妈,我下午还有个病人,昨天约好的,您帮我带品品好吗?顾小荷恳求地说。老人却摇了摇头,你自己做的孽,就得自己承担。这孩子本来就不该生的。

顾小荷看着老人,眼里已经没有了色彩。老人也看着她。过了一会,顾小荷站起来,说那我走了,妈。

老人也起身,但没去给女儿开门,而是去了里屋。

顾小荷出门的时候,大铁门哐当响了一声。老人一下子站起来,几步赶到窗前,盯着外面看。她看见了女儿下楼,看见她抱起品品,走远了,才缓缓地坐下。

做孽啊。很长时间以后,老人的眼圈终于红了。

老太太到底没抢救过来。大姐二姐装模作样地哭了一会,连朱立文也挤了一滴眼泪。李贺帮着朱小雨劝住了朱可文。说既然老人已经走了,就抓紧时间先把后事办了吧。这话立刻就招来朱立文的不满,他揪住李贺的衣领说你算哪根葱啊,往那一栽,张嘴就放屁,他娘的我才是朱家的长子,丧事怎么办,得我说了算。

朱小雨可不干了,她上来就把朱立文顶到了一边,说我奶奶一直可是我爸照顾的,凭什么我们家的事你来说了算。

朱立文一个嘴巴就扇了过去。朱小雨挨了打就更不干,哭喊着要李贺帮自己出气。朱可文这时赶紧过来拉女儿,要她少说几句话,又让李贺先走,别掺合家里的事。

朱立文已经开始破口大骂。大姐二姐也过来帮腔,指着朱小雨骂。

李贺已经退到了一边,他还拎着那一大包水果,不知所措地看着闹成一团的朱家人。这时他的电话响了。李贺只有放下水果,到走廊拐角去接。原来是苏巧,她问事儿办得怎样了,下午有时间没?

李贺想了想说,我现在就回学校。

朱小雨在那边已经吃了亏,被朱立文扯着头发往墙上撞。她喊李贺救命,李贺救救我。李贺却已经下楼了。朱家的事,以后就跟他无关了,他真的没那勇气。

出了医院大门,李贺一点也没有轻松的感觉。他不知道朱小雨还会不会来找自己,也不知道今后该怎样去面对苏巧。这个让他度过了无忧无虑的童年的城市,现在赠予他的只有生活的重压,和未知的命运。

李贺看看太阳。那是正午的太阳,热烈,但是刺眼。他给母亲拨了一个电话,想告诉她很多事,但说出口的,只有几句平常到不能再平常的话。最后李贺说,妈,我看天气预报,兰州要变天了,您晚上就少出点门,外面风大。

顾小荷抱着品品坐在河边。品品朝着太阳,伸着头,突然他说,妈妈,那儿有船。

儿子的声音让顾小荷又惊又喜,这是品品三天以来说的第一句话。她连忙顺着儿子的手指看去,离太阳很近的地方,有一小片云彩,灰蒙蒙的,随风飘向东北。顾小荷忍不住又是一阵心疼。

品品,告诉妈妈,船在哪儿?顾小荷轻轻地问。

就在那儿。品品回答。然后男孩望着妈妈说,那边也有,还有那边,可是这艘船最近,也最大。

那这艘船是什么样子的?顾小荷问儿子。

嗯……男孩掰着手指,似乎在数着什么。过了好久,他忽然说,妈妈你看不见,它现在飞到我们头顶了。

说着话,品品就伸出小手朝头顶的一片蓝天摇摆起来。

顾小荷直直地望着太阳。正午的刺眼的太阳。

儿子已经不是第一次这样了,她解释不了,也理解不了。品品是自己的亲生骨肉,是自己最爱的人,可是老天,却把孩子变成了这样。

品品拉了拉顾小荷的衣角说,妈妈,那船像莲花一样,有九层。

苏巧中午没有吃饭,只是喝了一杯热水,胃就疼了。有个学生经过英语组教研室的时候,特意进来看了她一眼,然后就出去和等在门外的女生小声说起话来。苏巧听见了,她们在说自己,于是去关了门。

这样的小伤害,对于苏巧早就不算什么了,只是她越来越喜欢一个人静静坐着,别人说话的时候,虽然不至于讨厌,却总会扰乱她的心思。

没有多久,其实苏巧是算着时间的,她觉得李贺该回来了,门推开了,苏巧回过头,笑盈盈地看着门口。可是她有点失望,进屋的不是李贺,是英语组的组长,一个快要退休的老太太。吴大姐,您吃完饭啦?苏巧笑着问。

嗯,吴大姐顺口答道,今天食堂菜不好,幸亏你没去。又咂咂嘴,摇了摇头说,真不知道那些人怎么想的用大头菜炒鸡蛋。这时她忽然想起来什么,问苏巧,你是不是好几天没吃午饭了?不会饿坏吧,减肥也不用这样,再说你也不胖。

苏巧笑着说我没事,您忙吧。不忙不忙,吴大姐一面收拾了东西一面往外走,到门口了她才说,我下午就不来了,要是有事你帮我顶一顶。

李贺进屋的时候,苏巧刚刚低下头去看报纸。门没有关,他就悄悄进来,走到苏巧身后,安静地看着她。好一会,苏巧才发现有人,她使劲吸了吸鼻子,然后微笑着转过头。她相信李贺一定会那样看着她,带着一种成熟男人才有的沉默。

医院里,朱立文已经打够了朱小雨,把她扔在墙边,满地都是血。有大夫想来给朱小雨包扎一下伤口,但被朱立文喝止了,连朱可文也不敢过去看看女儿。

朱立文说,大姐二姐,我平时也挺帮你们的,这老太太一走,你们怎么就胳膊肘往外拐。大姐立刻就站起来,说老三啊,咱们可是亲姐俩,这胳膊肘往哪拐不是往自己家里拐啊?你这话说的,大姐可挑你理了。

朱立文没搭理。他转过去问二姐,你也这么想的?

二姐看看趴在墙角的朱小雨,胆气就先弱了,她说刚才我可是帮你的。哦,朱立文仰着脖问,你都咋帮我的?二姐就来了精神,说我刚才可是帮你收拾那个不懂事的小丫头了。朱立文点点头说,老四你都听见了,咱侄女挨的这顿揍可不该我的事。

二姐又想辩解,却被大姐抢了话去,她说老三你别在这儿上蹿下跳的,你有啥话就明说,少装神弄鬼。

好!大姐痛快。朱立文站起来说,我是长子,这老太太留下的财产和房子,我也不多要,就分一半走,剩下的你们随便。说完了他就往门外去。

到了门口朱立文又站住,转回头来说,我丑话可说在前头,今天谁要是让我不顺心,弄得老太太下不了葬,你们可得负全责。

爸,你不能答应。朱小雨终于缓过来了,她捂着嘴坐在地上嘶吼。

你找死!朱立文吐了口浓痰,之后三两步窜上前去,狠狠地照着朱小雨的头又是几脚踹,疼得她嗷嗷哭起来。

正在这时候,朱立文的电话响了。他看看号码接起来,说你又找我什么事。

打电话的是顾小荷。她刚刚哭过,满肚子委屈,听见朱立文那么横,就也吼起来,我就是不想活了,我就是想骂你,你个王八蛋,你想怎么着吧,你儿子现在这样你到底管不管!

去你娘的,朱立文开始的时候被骂得有点懵,现在终于明白过来,你想死老子就去弄死你操死你干死你!干你娘的,我儿子,你拿出证据来!就那么个不死不活的东西,你说是我儿子就是我儿子啊,我还说他是朱可文的儿子呢!

朱立文喊完了就把电话朝地上一摔,又跺上两脚,然后他看看已经跺碎的电话,又朝着倒在墙边的朱小雨去了,让你烦老子,让你烦老子,你让老子不痛快,老子就让你一辈子不痛快!

苏巧又给顾小荷打了个电话。她说顾大夫您下午几点有时间,我去见见您。顾小荷不知怎么,听见苏巧那柔柔软软的声音,突然就觉得气不打一处来,疯了一样吼道,你老来烦我干什么啊!你能不能让我静一静!我求你了好不好!

苏巧举着电话,愣在那儿。好久,她的眼泪才流出来,她说我不想死,我真的不想死,顾大夫我求求你帮帮我吧,李贺你帮我求求顾大夫,救救我吧。

顾小荷看着眼前的河水,一下子软了下去。

品品就在她旁边,好像在和谁说话。

我们下跳棋吧。你先走。我先走也行。品品说着,手指在空气中似乎捏起了一枚小小的棋子,往前轻轻落下。

该你走了。品品说。

结婚这件事

男大当婚,女大当嫁。这本来是天经地义的事,却苦了莫小伟。从27岁第一次准备结婚未果,到三十而立,短短三年间小伟和女朋友家珉分分合合、聚聚离离,其中的艰辛实在不足与外人道。

其实仔细说来,小伟对女朋友的心意从未变过。苍天可鉴,即使家珉以死相逼要和小伟分手,跟一个加拿大华侨移民出国的时候,小伟也在心底里祝愿她能真的幸福。而半年后家珉满脸凄然地独自敲响他的大门时,小伟甚至什么都没有说,只是轻轻拉起她的手,把她抱进怀里。

对于这件事,家珉从没说过一句抱歉的话,小伟也从未说过一句指责的话。

知道这些全部细节的人,只有我一个。说来惭愧,我知道这事件始末的原因,竟是这几年,我心里一直挂着小伟。当然这话,我也从未和莫小伟说过。

我只是觉得,如果有一个男人能对我如此,也就知足了。当然这个男人不会是莫小伟。所以得不到的总是最好。也不记得多少次了,在梦里看着小伟,他忽然低下头来和我说,蔚蓝,这些年我是挂着你的。

然后醒过来,又惊又喜,又凄凉。

周末的下午,我正在看电影,范海辛,不算好,但是用来打发时间尚可。正看得将要睡着的时候,来了个短信,是小伟的。我拿起来扫了一眼,说得呆头呆脑心急似火,总之是有大事和我商量。

报春 王淑媛 作

我满怀愤懑地回了电话。小兔崽子跟我说啥也别问,跟你一句半句也说不清,胜利广场地下三层有个水吧,我在那儿等你。然后他就挂了电话。

我举着电话发了一会儿呆,认了。

到了胜利广场地下三层紧挨着扶梯的水吧,里里外外就那么几个人,压根没有他。我又打电话。他说我就在那儿坐着呢,你走错了。然后他又挂了电话。想了想,我往地下一层去。在韩国贞花服装城和都市名店街的交汇处有一个休闲小站,如果小兔崽子管那儿叫水吧,我也无语。

穿过琳琅满目的服装街,顺便给自己选了条亚麻地白底碎花披肩,我施施然地站在了莫小伟面前,却见他如呆牛一般望着别处,视我为无物。我的心里五味杂陈,他对我态度不好,人又不精细,心里也从没有过我,我却对他这样掏心掏肺的。

喂。我说。小伟这才回过神来,抬头看我。他笑了。他笑的时候,我的不快,我的委屈,我的阴郁,顿时烟消云散。找姐什么事?我一边坐下,一边拿起水牌喊了声服务员。小伟双手交叉支住下巴,嘴唇紧扣在拇指关节,欲言又止。好一会他才盯住了我说,你说我该不该和她结婚呢?

家珉?我问。他点点头。但旋即深深吸了口气。这时服务员过来了,我只觉得心烦意乱,随便要了个水果茶。打发走服务员,我盯着小伟说,要好就赶快结婚,不好就趁早散了。老娘已经听够你们俩的事了。

小伟伸过手来,碰了下我的手,然后头扭向一边。我心里猛地狂跳起来,立时不知所措。我想去抓他的手,但没抓到。小伟又在盯着别处出神。好半天他才叹了口气。她怀孕了。

我怔住了。之前想过很多次他们可能会结婚,也想过很多种祝福他们的话,没想到结果却是这样。俗不可耐!所以我在想该不该和她结婚。小伟看着我,终于抓住了我的手,我知道你对我好。

我看着莫小伟。突然觉得自己并不认识他。三年多来我几乎无时无刻不想着有一天莫小伟会告诉我,他是喜欢我的。没有一天我能够安安稳稳地睡到天亮。可是这样的话在这样时刻从他嘴里吐出来,我却觉得好可怕。那不是我要的莫小伟,更不是我认识的莫小伟。

我从他紧握的手里挣脱出来,想让自己平静下来。但他又抓住了我。蔚蓝,我该怎么办?我毫不犹豫地甩开了他的手。你都守了她好多年。我说。他听见我的话,低下头去,默不作声,样子很无助,很可怜,很可恶,很可笑。

我忽然想明白了。原来男人眼里没有爱情。小伟之前那样对家珉,并不是因为爱,而是因为得不到。可是一旦面对婚姻的大门,他就退却了,胆怯了,虚伪得叫人心寒。

我去透透气。我说。

站在胜利广场拥挤的地下通道里,看着牵手漫步的情侣从身旁走去,我不知道他们中间有多少是真的,有多少是假的。

这时有人拍我的肩,是那种轻轻的一碰。我转过头看去,是个身材略微臃肿、留着一撮小胡子的大叔。对于大叔的定义,我的理解是,凡是比我小的都是小破孩,凡是比我大的都是大叔。我看看大叔,见他满脸内急的样子,又很忐忑,忍不住想笑。您有事吗?我问。他眼神转了一下,说小姑娘,中间他顿了一顿,好像不知道该怎么用词,然后又说,这样的,我找不到我对象了,她刚才说去洗手间,挺长时间了也没有回来,打电话也不接。

我忍住了,使劲儿忍住了没笑,指了女卫的方向给他。然后我点了一根烟。算是恶作剧吧。但谁要他说要去找女朋友呢?唉,我想想就要笑出来,胜利广场啊,你真好,男卫和女卫居然是两个方向。

但是,我的好心情很快就土崩瓦解。莫小伟打电话来找我。我接了。他求我回去。说着就哭出声来。我掩住嘴,仰头望向天花板,尽可能让自己平复下来。但我仰起头的时候,眼圈却红了。深深吸了一口气,我很客气地说莫小伟,我不想骂人现在,你要是个男人你就老老实实地去和张家珉结婚,我以后都不再管你的事了。我以后都不再管莫小伟的事了。我这样说的时候,心里狠狠地颤了一下。我忽然觉得自己很不争气,好委屈。眼泪流了下来。

有人轻轻碰了我一下。很轻。我转过身去,又是大叔。他抹了下鼻子,看着我。我的眼泪还在流,他递给我一张手帕纸,是那种最便宜的手帕纸,我从没用过的。他说你迷了眼睛,去洗洗吧。我的眼泪流得更厉害,差点哭出声来。他又递给我一张手帕纸。然后问我,能告诉我男洗手间怎么走吗?我指了方向,说往前一直走,走到头右手边就是。

后来的事我记得很模糊。但大叔告诉我,我离开时他拦了我一下,没有拦住。

我那时不知道,我的爱情,就这么来了。

一星期以后,我收到小伟的请柬。他和家珉已经登记了。因为订不到合适的酒店,所以婚礼定在下一年的秋天,那时他们的孩子应该满月。我对这些再没有一点兴趣,客套地说了祝福的话,并且说以后遇到事就来找我。但我和小伟都清楚,我们没有以后了。

那个周末,小伟又给我来过一次电话,我没有接,他也没有再打,过去很多事都变得可笑起来。这让我想起一个人说的话,其实过程怎样都是无所谓的,关键在结果,过程再美丽可是结果不好,那么整个过程都是错的。说这话的人是我一个高中同学,喜欢过我很多年,不是暗恋,是那种全世界都知道他喜欢我,我却不领情的喜欢。他走的时候和我说了这样的话。现在想想,人是有报应的。我怎样对别人,回过头来,自己也要承受。

如果一些事情命中注定,我不会逃避,正是人生不如意事十之八九。我这几年过得很安稳,心头恨也消得差不多,有些对我很好的人虽然还放不下,但也开始忘记。我以为自己该转运了,又隐隐地觉得有些不妥,原来在这儿等着。

三年半而已。我还够年轻。但是三年半的感情被人利用,那味道不好。突然间有种慵懒的气息,像是摩卡的味道,在空气里飘。又像是小提琴,帕格尼尼的Smoke get in your eyes。整个夏天都变得没有生气。我赖在房间里哪儿都不肯去,看电影。公司打电话来,我便借口生病了,最后拖不过,干脆提出辞职。

回公司做工作交接的时候,居然遇到了大叔。就是在胜利广场,曾经给我廉价手帕纸的大叔。他是公司新来的策划主任。我进大门的时候,他和我迎面。我没有特别的态度,点了点头算是礼貌。他却定在那儿,望着我。

恰好珍妮和我打招呼,我便去招呼她,珍妮背过身去和我吐了吐舌头,说他很夸张。我一惊,问怎么了?这年头正气凛然的侠客没有了,道貌岸然的伪君子倒是随处可见。大叔虽然卖相憨厚,但难保不是公车色狼,若是他招惹了珍妮,就必须得想个法子要他颜面扫地。珍妮一拧我胳膊,说你想哪儿去了,他是有点无赖,但人还不坏。

珍妮这样评价才真让我有点吃惊。难得有人在你嘴里人不坏,咱们小妮子是不是思春了!我一面拧回去,一面笑骂着。珍妮却是停了一下脚步,说他像是对着你来的,特别关心你的事。你以前做的策划案他全看了一遍。听了这话,我心里咯噔一下,回头去看大叔,却差点撞进他怀里。这家伙走路全无声息。

你这人怎么跟耗子似的啊,能不能有点动静?我吼了一声。山羊。他说,耗子溜边。我咬了嘴唇,说你这山羊也太老了吧。大叔好像没生气,但是一本正经起来,说公山羊差不多生下来就是有胡子的,所以才有少年老成的说法。我于是点头附和,确实老成。然后只顾着和珍妮说笑去了。

大叔依旧坠在我身后。步履很轻,悄无声息。我心里忽然紧了一下。

跟珍妮一起进会议室,我以为付总第一件事应是向我道别。但不是。付总很正式地介绍我认识了大叔。沈默涵。一个有点女性化,很文人的名字。付总说了好多关于他的话,但因为我即将离开公司,所以一句也没有听进去。倒是最后大叔很主动地过来和我握手,又说了一遍自己的名字。我才记住。但是对他名字中的那个默字的读音,很不顺耳。

下午又开会。因为快中午时市场部送来一个企划案,很急。珍妮和我坐在一侧,沈大叔和小胡几个坐在另一侧。我这个过气的主任还要再发一次光。沈默涵很主动,把他中午赶出来的样本递给我。我不是很仔细地翻了翻,然后被结尾的几句话吸引了。

这时光扭转,并不因我而存在,我却因此而感动。岁月流逝,青春已去,在那片灰白的记忆里,在落满黄叶的林中小路,在那下雪的山坡,有一朵花一直这样开放,那是我们的名字,像太阳一样闪耀,我们的爱情。

——木桐,岁月之花。

我立刻返回他的样本首页。黑底白字,方方正正的123456789……安静而神秘。至少我喜欢。第二页,是一种很纯粹的白。细线条的素描。四叶草。似乎有风吹过,很简洁,很流畅。我又接着翻下去,越看越吃惊,越看越喜欢。

色调有点暗。我放下样本,这样说。沈默涵靠在椅子里,一边摇晃着,一边点了一支烟。我在考虑把时尚和传统融合在一起,第一是迎合目前的复古风;第二是使用具有固定含义的元素,明白的人自然明白,也是一种品位;第三是我想传递一些文化的符号,这个做得不太成功。再有就是那个四叶草的素描可以再加工,放在首页。

我返回来又看了一遍。不够唯一。我说。沈大叔若有所思,之后点了点头。他说所以我需要你来帮我。想都别想。我回答。但是你必须做完这件才走。他笑得很可恶,很促狭,很温暖。我不由自主地答应了。

散会以后珍妮把我叫到一个僻静的地方,问我是不是脑袋坏掉了,为什么一定要走。我说生活了无情趣,需要换个空气。她叹了口气,说那也不能平白帮沈默涵。我想了想,问为什么不能。珍妮做了一个很夸张的几乎疯掉的动作,说这几年你为公司做了不少,你要离开,付总竟然没有挽留,而且立刻搞来这个新主任,你觉得付总什么意思?我不重要。我回答。给你施压。珍妮很认真地说。

接下来的一个星期很忙,几乎每天都到夜里十二点钟。我暂时忘记了其他的事,被大叔拉着,应该说是被大叔强迫着,和他一起做那个头大的企划案。我们否决了三次,但有一些没有丢。至关重要的是初稿中为木桐的岁月之花所做的那段说辞,不但我喜欢,客户那边也喜欢。否则这个案子可能已经换到其他公司做了。

问题出在第一页,黑底白色的123456789……虽然标新立异,但是过于张扬,缺乏传统内涵,而且会形成压迫感。就像大叔最后领悟的,具有压迫感的文字只能算是边缘文化,绝对和流行无关。要把一个有传统有文化的贵族品牌做出时尚感,我们总还缺少一些内容分。

就是在第一页。我们换过各种思路,古堡,葡萄园,云端……都不适合。最后我望着天花板愁眉不展,无计可施。沈默涵冲了两杯咖啡,摆在我面前。我看看珍妮,递了一杯给她。她在拼命打哈欠,小胡在角落里窝着,见我喝咖啡,立刻嚷起来,我冷。沈大叔笑着走过去,拍拍小胡的肩说那边有咖啡机。珍妮朝我吐了下舌头,一副恶心的表情。我就大声说沈大叔你再拍小姑娘的肩,流氓。他于是踱过来,手搭在我的肩膀上,说那我拍你吧,你不是小姑娘。但他却用力抱了我。

第二天,沈默涵像熊猫一样出现在我面前。他说已经知道该怎样做第一页了。我看着他笑,心里是有点戏谑的,还有点别的。但说不清那是什么。大叔在我耳边悄悄说,跟我来。我竟然就和他去了。

下午两点钟,沈大叔和中山广场的一家宾馆谈好了协议,我们在那里拍一张照片,用来出我们的企划案。如果宾馆满意,我们可以为宾馆出一幅免费的插页。当然是作为木桐的背景出现。照片里我穿着豹纹短靴,墨绿色的宽大披风,戴一顶深灰色的雷锋帽,目光倨傲地端着一杯红葡萄酒,侧倚着颜色厚重的旋梯扶手,地上铺着红毯。

当我们带着成果交给小胡做后期的时候,她惊讶地张大了嘴巴,Oh my god,蔚蓝,你的腿真美。我有些不好意思,避而不答。但是心神却回荡在旧上海的留声里。亏他想得出来,那场景宛若胭脂扣。

几天以后,客户对整个册子的评语由付总转给我们。很东方。很时尚。很情调。我们过关了。我也该走了。大叔送我去机场。我要去上海一段时间。对于大家,我的说法是我要过一段自己的生活。但我明白,所以去上海,是因为沈默涵。他为我照的那张照片,他让我听的那段留声,那红地毯,那旋梯,都让我忍不住要去看看那个曾经梦一样的地方。

沈默涵格外用力地抱了我的肩膀。他给了我一张名片,是他在上海一个做生意的朋友,说有事可以找她照应一下。我把名片还了回去。我说我只是想一个人。

我以为,我和沈默涵不会有故事。或者,我们的故事应该止于机场。

一个月以后,我收到了沈默涵寄来的第一封情书。信里他说,这个世界已经不流行写信了。因为那浪费时间,省下来可以喝酒打牌,也可以去茶楼,去看电影,去听音乐会,或者干脆另约一个女孩子逛街泡吧,吃宵夜。沈默涵说这是一个物质社会,感情已经不流行了,费尽心思写几句好听却不值钱的话,已经不流行了。但他是一个老土的人,所以费尽心思要写一句我喜欢的话。

你看我的世界里开满无名的花

你的微笑 我的凝视

我笑了。真的笑了。很多年来,我是第一次笑得这么甜,这么留恋。

这以后沈默涵就开始写情书给我,静悄悄的情书之旅。每周一封,一共26封。春天快要结束的时候,沈默涵和我说,你回来吧,我们结婚。

我没有理由拒绝。

婚礼定在秋天。与莫小伟和张家珉在同一天。酒店是对街。沈默涵牵着我的手走下婚车时,对面也响起来鞭炮声,我朝那边望了一眼。沈默涵紧握着我的手。我朝他笑笑,吻了他。

我想,我才是世界上最美的新娘。