生态文明的理论内涵与计量模型*

2013-10-11牛文元

文/牛文元

中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京 100190

1 引言

人类的生产活动与社会活动,如果处于一种非理性的、不清醒的、无远见的状态,那么它对自然的危害,迟早又会返还到人类自身,最终可能导致人类的灭绝。在此种意义上去认识生态文明、去认识人与自然的关系,将为我们揭示出两条基本规则:一是人类不可能脱离自然规律的总体制约而独立存在;二是人类也会对自然的演替与进化起到举足轻重的影响。在“人与自然协同进化”的意义上去理解人与自然的关系,反映出生态文明所具备的自然性。

生态文明的认知与实现,除了取决于人类认识自然和利用自然的理性程度之外,还取决于人类对于自身存在价值、自身能动作用的感悟水平。在社会环境中,如果人类处于一种无序的、随机的和自私的状态,社会组织度、社会生产力和社会效益性就无从发挥,“公地悲剧”和“邻避效应”就会必然形成,这样的社会结构和社会功能,既无法创造不断增长的物质基础,也无法构建和提升规范的文明基础。在此种意义上去讨论和认识人与人之间的关系,是人类认识史上又一永恒的主题,由此导致了对于理性、和谐、共建、共享以及对于自律、自控、自觉的不懈追求,反映了生态文明所具备的人文性。

早在1994年出版的《持续发展导论》一书中曾指出[1],假定原始文明时代人均能源消耗为1个单位,这一个单位的100%全部都用在了对于自身生命的维持和子代的延续上。到了农业文明的前期,人均能源消耗上升为6.0个单位,其中33%用于自身生命维持,33%用于家务劳动消耗,33%用于农业生产活动;到农业文明的鼎盛期,人均能源消耗达到了13.0个单位,其中23%用于食物,46%用于家务劳动,27%用于农业生产活动,0.4%用于交通消耗。工业文明时代的前期,人均能源消耗相当于38.5个单位,其中0.9%用于食物,41.6%用于家用及商用活动,31.2%用于工业活动与农业活动,18.2%用于交通活动;直到工业文明的高峰期,人均能源消耗量达到115个单位,其中0.4%用于食物,28.7%用于家用及商用活动,39.6%用于各类生产活动,27.4%用于交通活动。与此同时,在距今约1万年的时间里,地球上人口总数从不到50万增加到目前的70亿,加上对于物质资源的消耗,从原始文明到工业文明顶峰期对于向自然索取的总量,大约增加了10的15—18次方。地球的资源承载能力和生态承载能力,正遭遇到越来越严峻的挑战。这种挑战迫使人们不得不去认真思考文明的形态、文明的内涵、文明的进化、文明的提升这一类关乎前途和命运的大问题。

历代的哲人与先贤,都从不同的角度和层面,探求具有健康基础的自然观和人文观,并且共同汇集到人类文明的智慧长河之中。《周易》的“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”;《孟子》的“天时不如地利,地利不如人和”;《论衡》中有“夫人不能以行感天,天亦不能随行而应人”;《齐民要术》中讲“顺天时,量地利,则用力少而成功多;任情返道,劳而无获”。一些西方的著名学者,亦在人与自然关系的讨论中,提出了各种精微的思想和观点。“人地关系论”的倡导者,德国近代地理学创始人之一的卡尔·李特尔,在《欧洲》一书的前言中,就明确指出:“整个土地呈现出生动的图景,在其上自然的与文化的产物、自然的与人文的面貌,所有这些均被巧妙地安排成一个整体,完美地体现了人与自然的最有意义的相互作用……,土地影响着人类,而人类亦影响着土地。”(《大英百科全书》Carl Ritter条目)。研究自然环境与人类活动的关系,从而寻求人与自然的和谐,这样一个具有动态变化的、伴随着不同发展水平和发展阶段的“人地关系”理论,深深地影响着20世纪关于环境与发展、人类与发展、和平与发展、可持续发展等理论的提出与完善。

20世纪60年代之后,“人地关系”学说已扩展到去识别“自然-社会-经济”复杂系统的本质和运行轨迹,人类文明的内核也相应地覆盖了既必须寻求人与自然之间关系的充分协调,也必须寻求人与人之间关系的充分和谐。此种具有先锋式的认识到了20世纪80年代中期,汇集到布伦特莱报告《我们共同的未来》一书,全面地阐述了人与自然关系和人与人关系这两大主线的内在统一性,至此,人类文明的理论与实践必然演进到一个全新的历史时期[2]。

上述可见,生态文明的提出和实践,其理论内涵和基本精神,既可追溯到古代文明的哲理精华,又包含着人类活动的实践映象。它始终以调适人与自然的关系、人与人的关系作为认知的两大主线,从而探讨人类活动的自然承载、时空耦合、生态平衡,以及人文活动的理性规则、社会分配的公平正义、人与人之间关系的伦理规范,最终达到人与自然之间的高度统一,同时实现人与人之间的高度和谐。由此不难概括出生态文明是推进人类文明朝着“真善美”终极目标前行的新阶段。

2 时代呼唤生态文明

工业革命以来的200多年,除表现财富增长在“规模”和“强度”的效应外,对于能源、资源、环境、生态乃至社会、伦理等的负面效应,越来越凸显出来。这里包括一些国家的崩溃,一种文化的毁灭,一类社会方式的解体等。历史上美索不达米亚地区的变化、大河文明的衰落、玛雅文化的消失等,都能联系到我们所述的这种变化。

在1994年发行的《持续发展导论》一书中[1],列举了由于不合理人类活动所导致的生态灾难,在全球范围内层出不穷。例如弗兰茨曾对“十月革命”以前的俄国做了比较详细的统计分析。他对俄国欧洲部分的森林面积的变化(通过农耕活动以及工业活动)的表达是:到公元1800年,北部地区森林草原中的60%—75%已被开辟为农田,南部林地的36%亦都被农业所占据。

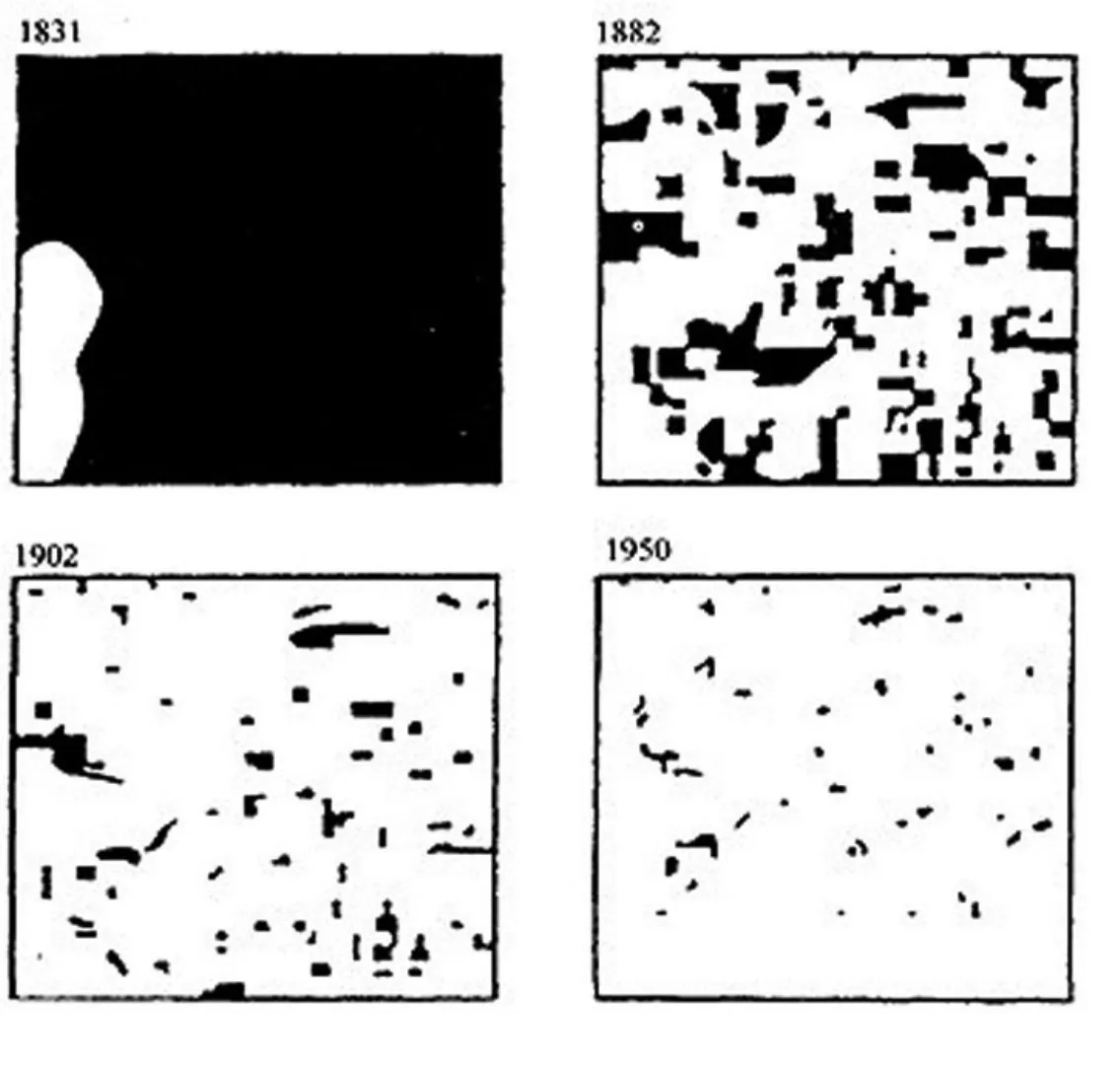

再如鲁塞尔对美国威斯康星州卡迪兹镇森林面积的衰减变化,进行了120年的跟踪表达。他通过历史上记录的图画、写生、素描、文献以及实地测量、定点摄影及航空照片等,获得了90平方公里土地上随时间变化的景观生态(图1),图上的黑色斑块为林地,白色部分为工业用地、居住用地和交通用地。他将这里的土地资源变化分成1831年、1882年、1902年和1950年4个阶段,并用4幅图清晰地表达出来。可以看出。原先这块几乎100%为森林所覆盖的土地,在100年后几乎找不到森林的影子了。

图11831—1950年的120年间,美国一块90平方公里土地的变化

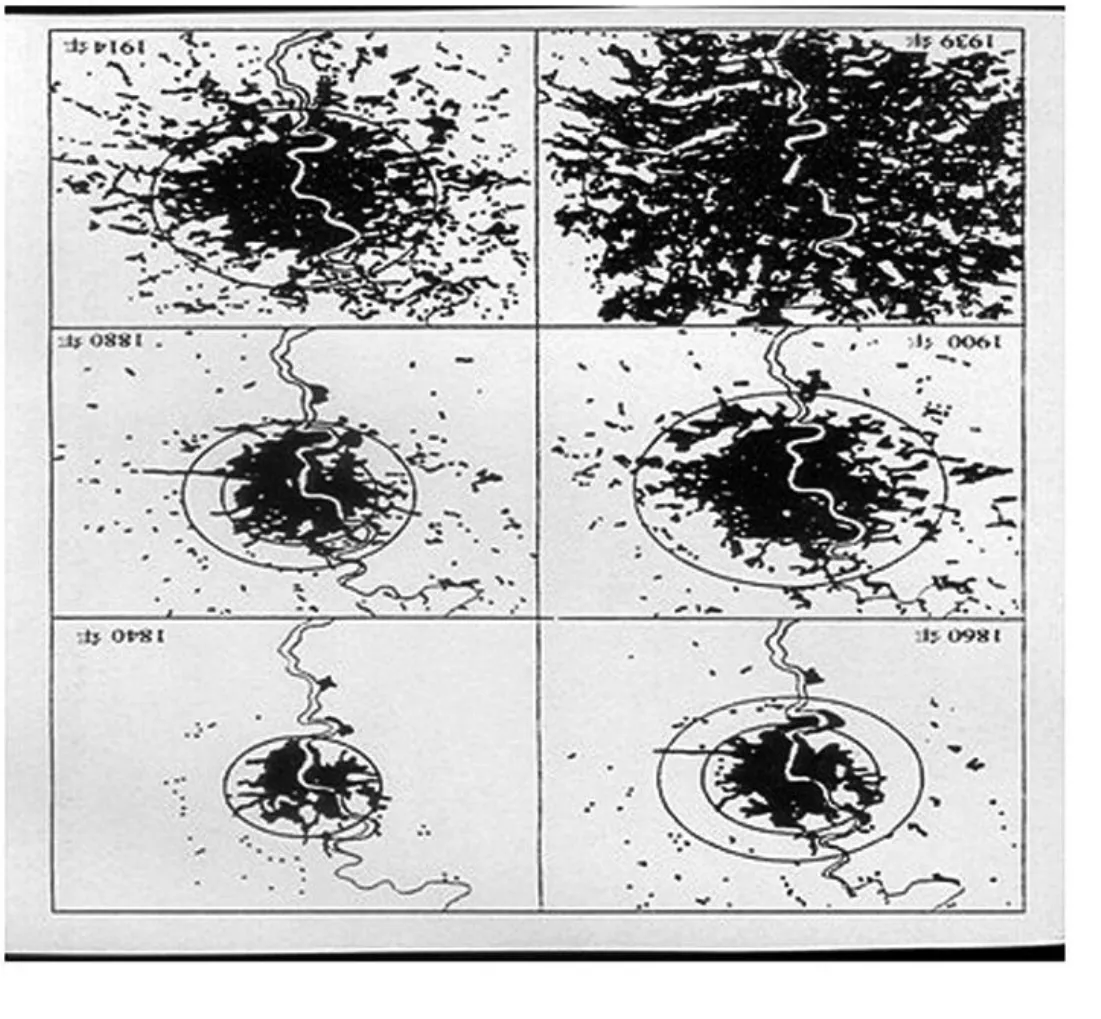

如果说图1表达的是乡村生态景观的巨大变化,图2则是另一幅反映城市生态变化的代表性例子。图2记录了世界著名城市伦敦从1840—1939年100年间的扩张过程。从图2的左下角到右上角,伦敦从1840年时的小城市,变成了100年后一个庞然大物的世界城市,变化的规模和速度是十分惊人的。

世界银行的一份报告曾指出,在20世纪的100年间,人类大约消耗了2650亿吨石油和天然气,1420亿吨煤炭,380亿吨钢铁,7.6亿吨的铝和4.8亿吨的铜。21世纪预计全球财富的创造大约是20世纪的3—4倍,如果仍然采用工业时代的生产方式,我们必须要用3—4个地球才能满足。

世界自然基金会(WWF)计算的结果是:从世界范围来看,人类的“生态足迹”已超出了全球承载力的20%,人类在加速耗竭自然资源的存量。

建国半个多世纪以来,中国一次能源生产总量从1949年的2334万吨标准煤到目前已超过33亿吨,成为世界上第一大能源生产国。从建国时的1949年,全国人均生活用电不到1度,发展到现在人均生活用电已超过300度。这些冰冷的数字和深切的感受,使我们逐渐认识到:从只要金山银山、不管绿水青山;到既要金山银山也要绿水青山;再到绿水青山也是金山银山的不断深化的认知历程,中国的生态文明之路,生动地体现了观念创新、制度创新、科技创新、管理创新、文化创新的全过程。这一条生态文明之路终于涵盖了“从自然的绿色、到经济的绿色、到社会的绿色,一直到心灵的绿色”这样一个文明建构的全谱系要求。

图21840—1939伦敦的城市发展轨迹(从左下到右上)

21世纪,中国的发展将不可避免地面对以下6项基本挑战:人口三大高峰(即人口总量高峰、就业人口总量高峰、老龄人口总量高峰)的相继来临;能源和自然资源超常规利用;推进整体生态环境质量“倒U型曲线”的加速右侧逆转;实施城市化战略和实现城乡一体化的巨大压力;缩小贫富差异达到社会公平,实现社会和谐;破解增长停滞和中等收入陷阱两大世界性难题。上述严重制约中国未来发展的巨大挑战,必须由全局观和科学观的顶层设计去加以克服,其中生态文明建设就成为引领中国健康发展的基础选项。

3 从原始文明到生态文明

从文明进化史来看,人类社会经历了原始文明、农业文明、工业文明等文明形态,每一种文明形态都为人类进步添加了丰富的营养和倍增式的动力,同时也遗留下相对不足的遗憾。简言之,原始文明基本靠“本能”,其特质是“淳朴”,缺憾是具有盲目性;农业文明基本靠“体能”,其特质是“勤勉”,缺憾是具有依赖性;工业文明基本靠“技能”,特质是“进取”,缺憾是具有掠夺性。如何传承各个文明形态的优良特质并弥补其缺憾的方面,以理性觉醒和公序良俗去实现人与自然的和谐、人与人的和谐、人与社会的和谐,充分体现“绿色”的特质,对于新时期生态文明的倡导和建设,具有着伟大的历史价值和迫切的现实要求[3]。

表1对于人类从原始文明、农业文明、工业文明到生态文明的发展序列,作出了概要的总结,它从14个方面列出不同文明形态的基本特征,从而帮助我们深入认识文明进化史的序列演化[4]。

4 生态文明的哲学内涵

生态文明的哲学核心,紧密地围绕着两条基础主线:其一,积极关注人与自然的平衡,寻求人与自然和谐发展及其关系的合理存在性。同时必须把人的发展与资源和能源的供给、把缓冲环境容量的应力、把消减生态承载的胁迫等联系在一起,体现人与自然协同进化的实质;其二,努力关注人与人的协调。通过舆论引导、伦理规范、道德感召等人类意识的觉醒,更要通过法制约束、社会共识、文化导向等人类活动的有效组织,逐步达到人与人之间关系(包括人际关系、代际关系与区际关系)的调适与公正[5-7]。

(1)生态文明强调了“自然、经济、社会”全面发展的绿色建构:生态文明积极推动人类的绿色发展。关于“发展”这一术语,最初虽然由经济学家定义为“经济增长”,但是它的内涵早已超出了这种规定,进入到一个更加深刻也更为丰富的新层次。《大英百科全书》对于“发展”一词的释义是:“虽然该术语有时被当成经济增长的同义语,但是一般说来,发展被用来叙述一个国家的经济变化,包括数量上与质量上的改善。”可以看出,所谓发展,必然强调动态上的量与质的双重变化。

表1 人类不同历史阶段的文明形态和特点

1987年,布伦特兰委员会的报告(《我们共同的未来》)又把“发展”推向一个更加确切的层次。该报告认为:“满足人的需求和进一步的愿望,应当是发展的主要目标,它包含着经济和社会的有效的变革。”在这里,发展已从单一的经济领域,扩大到以人的理性需求为中心(以人为本)和社会领域中那些具有进步意义的变革。

1990年,世界银行进一步建议:“发展应指在与环境的动态平衡中,经济体系的质的变化。”这里,经济系统与环境系统之间保持某种动态均衡,被强调是衡量国家或区域发展的最高原则[8]。

在生态文明的内涵中,我们进一步提出了发展的定义:“发展是在一个自然-社会-经济复杂系统中的行为轨迹。发展作为正向矢量将导致上述复杂系统朝日趋合理、更加绿色的方向进化”。在此,生态文明特别强调了发展的绿色性、进步性、正向性以及关联到自然-社会-经济的复合性。在西纳索为法国著名学者弗朗索瓦·佩鲁的《新发展观》所写的序言中,引入了奥古斯特·孔德在19世纪所总结的名言:“就其实质而言,发展这一术语对于确定人类究竟如何实现真正的完美,有着难以估量的优势……。”这里,显然把发展与文明有机地联系在一起。联合国教科文组织在20世纪90年代就认为:“发展越来越被看作是社会灵魂的一种觉醒”。而生态文明对于发展的绿色阐释,正是以上多种概念的拓广与深化。

(2)生态文明揭示了“发展、协调、持续”多维系统的运行本质:国家发展战略的整体构想,既从经济增长、社会进步和环境安全的功利性目标出发,也从哲学观念更新和人类文明进步的理性化目标出发,全方位涵盖了“自然、经济、社会”复杂巨系统的运行规则和“人口、资源、环境、发展”4位一体的辩证关系,并将此类规则与关系在不同时段或不同区域的差异表达,融合在整个时代演化的共性趋势之中,形成一个完善的战略体系,在理论上和实证上去寻求文明进程中的“满意解”。从生态文明的本质出发,具有3个明显的特征:其一,生态文明应能衡量一个国家或区域的“发展度”,发展度强调了生产力提高和社会进步的动力特征,即判别一个国家或区域是否是真正地发展?是否是健康地发展?是否是理性地发展?其二,生态文明应能衡量一个国家或区域的“协调度”,协调度强调了内在的效率和质量的概念,即强调合理调控财富的来源、财富的积聚、财富的分配以及财富在满足全体社会成员需求中的行为规范。即能否维持环境与发展之间的平衡?能否维持效率与公正之间的平衡?能否维持当代与后代之间在资源分配上的平衡?其三,生态文明应能衡量一个国家或区域的“持续度”,即判断一个国家或区域在发展进程中的长期合理性。建立生态文明理论体系所表明的3大特征,即数量维(增长)、质量维(协调)、时间维(持续),从根本上表征了对于理性发展的完满追求。

(3)生态文明反映了“动力、质量、公平”3大元素的有机统一。在生态文明的理念中,对于发展的科学度量,包括3个有机统一的本质反映与宏观识别:其一,发展的动力表征:一个国家或地区的“发展能力”、“发展潜力”、“发展速度”及其可持续性,构成了推进国家或地区“发展”的动力元素。其中包括国家或地区的自然资本、生产资本、人力资本和社会资本的禀赋总和,以及对上述4种资本的优化配置以及对于创新能力和竞争能力的积极培育等。其二,发展的质量表征:一个国家或地区的“自然进化”、“文明程度”和“生活质量”、“幸福感受”及其对于理性需求(包括物质和精神需求)的接近程度,构成了衡量国家或地区“发展”的质量元素。其中包括国家或地区物质供给水平、生态支持水平、精神愉悦水平的综合度量。其三,发展的公平表征:一个国家或地区的“共同富裕”程度及其对于贫富差异和区域差异的克服程度,构成了国家或地区判断“发展”的公平元素。其中包括人均财富占有的人际公平、资源共享的代际公平和平等参与的区际公平的总和。只有上述3大宏观识别同时包容在生态文明进程之中,存在的“发展形态”就具有了统一可比的基础,对于发展的追求才具备了可观控的和可测度的共同基础。

(4)生态文明规定了“和谐、有序、理性”公平正义的人文环境。生态文明作为一个时代的主流价值,在精神层面和人文层面上必然有更高的要求,主要表现在对于3个目标的追求上:第一个目标是“对于理性最大函数的逼近性度量”。社会越逼近这一理性最大函数,生态文明就体现得越深刻,社会结构功能和人的素质就表现得越高尚;第二个目标是“对于构成健全社会整体要素集合的规整性度量”。使得人与社会、人与人的关系处于理想程度上的自洽性、平衡感、韵律美;第三个目标是“对于社会成员平均心理体验认同性的度量”。在处理人与人关系中,如何凝练出和谐、有序、理性的行为准则,如何体现公平正义达到社会的公序良俗,成为生态文明中关于人的素质修养的高水平表达。生态文明所营造的人文环境,既是人类永恒追求的理想境界,又是现实社会达到和谐的唯一途径[9]。

5 生态文明的历史推动力

生态文明作为现代社会的主流价值观,必然为整体社会的发展提供强有力的推动力。这种推动力主要表现在以下7个方面:

(1)在统一认识的基础上,生态文明总是意味着用智慧和理性去扩大“对于时间和空间的压缩能力”。从古代到现代,人的活动半径扩大(空间压缩能力)与活动速度的增加(时间压缩能力),有着连续和显著的提高。生态文明的实施过程代表了人类在获取物质、能量、信息的能力上,总是随着对于时空压缩程度的提高而提高,同时获取的成本随着时空压缩程度的提高而降低;

(2)生态文明总是意味着去扩大“对于物质、能量和信息的理性支配能力”。人不仅要具有获取物质、能量和信息的能力,还必须对于所获取的物质、能量和信息,进一步逐级提高其萃取能力和管控能力。实践生态文明的过程,必然表现在这种理性支配能力的不断增强上;

(3)生态文明总是意味着去寻求“对于绿色发展具有革命性提升的创新能力”。绿色发展的革命性进步,本质上是时空压缩能力和物质、能量、信息理性支配能力的基本表达。实践生态文明的过程,应当把创新能力的持续性进步,作为推动社会前进的基石和动力;

(4)生态文明总是意味着去寻求“配置生产力要素的优化能力”。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中直言“人是自然的一部分”,“人直接地是自然存在物”。人类社会通过学习自然生态系统的组织高效和循环再生,用以指导现实社会的生产活动和社会活动,从而将不同组合、不同水平、不同体系实施结构性优化与功能性提高;

(5)生态文明总是意味着去寻求“对于社会公正的实现能力”。毋庸置疑,社会公正程度以及缩小贫富之间、区域之间、城乡之间的不均衡,是社会中人际关系、代际关系和区际关系中的最高准则,是保障社会稳定与理性运行的基础。实践生态文明的过程,必然体现出以制度完善、道德完善、自身完善为载体,支持社会有序性的提高和最终公正社会的实现;

(6)生态文明总是意味着去寻求“对于物质文明与精神文明的协调能力”。一个现代化的社会,不能只是满足对于物质财富的积聚和扩大,它同时还必须满足对于精神追求和文明进步的整体响应。实践生态文明的过程,同时也是物质财富创造能力与精神财富富集程度的和谐统一;

(7)生态文明总是意味着去寻求“提高制度的整合能力和规范社会的有序能力”。在高尚哲学理念和积极的价值取向导引下,制度的、法律的、道德的不断完善和与之相应的政治体制、民主方式与人文关怀的适宜性选择,是构成生态文明实践的基本主题,也是提高社会组织程度与和谐水平的保证。

生态文明是一个内涵与外延十分丰富的命题,它是个庞大而复杂的哲学体系、社会体系和文明演进体系。中国在未来几十年的时间内,要基本实现现代化的宏伟目标,达到经济更加发展、社会更加进步、民主更加健全、文化更加繁荣、生态更加良好、精神更加富足,全民的生活质量和幸福水平得到很大提高,就必然要坚持以人为本,促进人的自身完善,努力走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。生态文明之路充分体现了在“文明演进”上的创新,在“治国思路”上的开拓,在“社会实践”中的提高,也是对于“世界文明”的贡献[4]。

6 生态文明水平的数量模拟

将生态文明还原到一种最本质的形式,并由此建立宏观数量模型,一直是研究生态文明的最大课题,因为生态文明水平的定量模拟和精确表达,可在更大范围或更高层次上对国家决策、制度安排、政策供给提供更加可靠的依据,因此很早就受到研究者的重视。此处所谓的生态文明程度或水平,经过一些学者辨识和抽象的长期探索(Simon,1957;Abler,1971;牛文元,1992,2012),已取得了不小的进展。简言之,衡量生态文明水平可以归纳为由4个参数组组成的综合模型,在适当的算法和模拟下,有可能获得对于生态文明进展程度的定量认知。这4个参数组分别为:

(1)资源供给丰度(F):在静态领域中,如果人们达不到基础生存条件的临界值,不可能关注生态环境的恢复和保育,因此资源供应丰度,是生态文明水平的第一限制;

(2)社会绿色水平(D):在动态领域中,特指生产、流动、消费的社会绿色程度,即分别从投入产出效率、可循环度、废物资源化、社会折旧率等加以度量;

(3)国民心理期望(H):在精神领域中,道德体系成熟程度、心理愉悦程度、社会剥夺感、国民幸福指数等集中对于管理者、决策者、政策执行者的总和期望值;

(4)系统调控能力(V):在管理领域中,可以应用科学规划能力、顶层设计能力、风险预测能力、管控处置能力等加以衡量。

把以上参数组加以量化,分别得到描述各个参数组的分列模型:

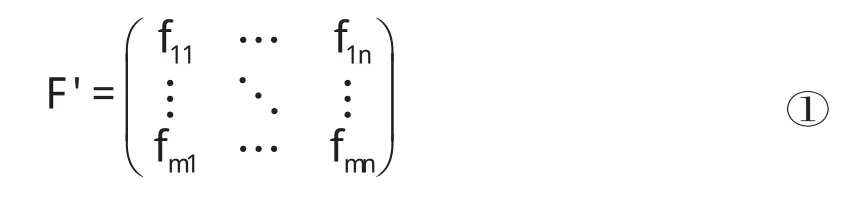

(1)资源供给丰度(物质保证)F

令

式①中,F′表达了非单一物质资源供给的集合。供给丰度的判别,在一般情况下,理解为“满足提供生存临界值之上的安全保障”水平。令F0表示“充分安全保障”得以满足时的资源集合(临界阈值),则(F0-F′)/F0为所述的资源供给丰度。而

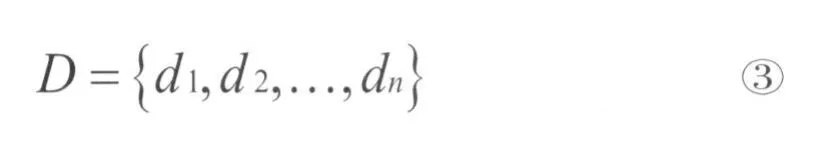

(2)社会绿色水平(转化效能)D

式③代表在不同水平和层次上,对于资源有效性的认识深度和发掘能力。矢量di(i=1,2,…,n)代表了不同认知阶段(智力水平)对于客观自然环境下的资源萃取能力、资源萃取方式、资源利用效率、资源等效代用等一系列属于“绿色水平”范畴的识别和发掘能力。

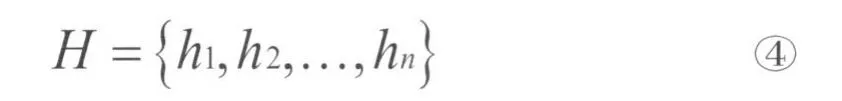

(3)国民心理期望(主观响应)H

式④代表在不同认知阶段对于生态文明的期望能力。其中,hi(i=1,2,…,n)表达了为推行和坚持生态文明理念的“期望系数”,亦即在不同的环境和不同认识阶段对于坚守生态文明、要求管理者提升适应能力和施政能力的加权。

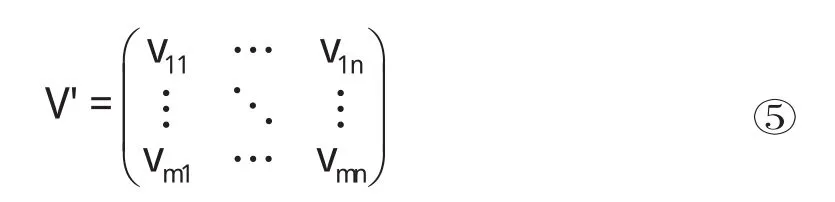

(4)系统调控能力(智慧管理)V

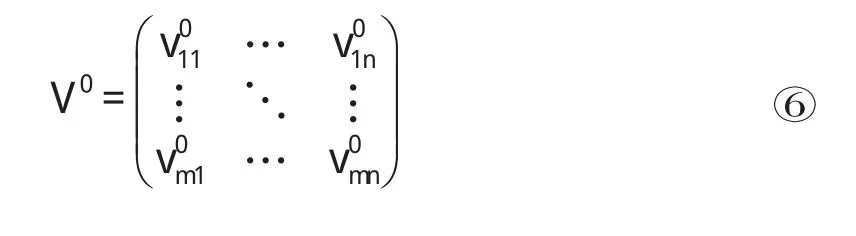

V′系指不同状况和不同时段下的管理能力的实际集合。而

式⑥代表在不同状况和不同时段下的最优管理能力的充分集合。实际应用上,将V0规定为最优上限,即相当于生态文明要求的最优管理集合。于是

式⑦表达实际管理能力与生态文明所要求的差距。

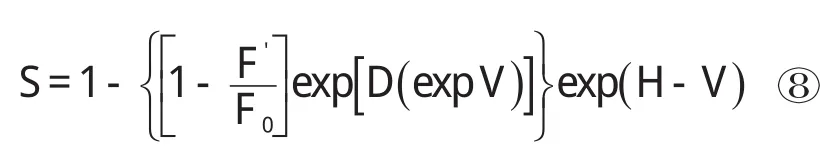

如果用符号S表达现状的生态文明水平(概率表达形式)时,则有

式⑧以统一的概率表达了国家和区域生态文明水平的衡量基础,这将有助于深刻认识推行生态文明建设的成效评定,一定会对生态文明建设的整体把握,提供有力的支撑。

生态文明建设的内涵丰富,包含集约高效的经济空间、山清水秀的生态空间、舒心安宁的生活空间、公平正义的社会空间、乐观从容的心理空间,最终达到全体国民的体面劳动、起居安适和尊严生活。

1 牛文元,持续发展导论,北京:科学出版社,1994.

2 WCED.Our Common Future.Oxford:Oxford University Press,1987.

3 牛文元.中国可持续发展理论与实践.中国科学院院刊,2012,27(3):280-289.

4 牛文元.中国可持续发展总论(路甬祥总主编,《中国可持续发展总纲》国家卷第1卷).北京:科学出版社,2007.

5 Niu WY(牛文元)and Harris M.China:The Forecast of Its Environmental Situation in the 21stCentury,J.Env.manag.1996,47:101-111.

6 Lubchenco J.Entering the century of the environment:a new social contract for science.Science,1998,279:491-497.

7 Meadows D et al.The limit to growth.Washington D.C.:Potomac,1972.

8 World Bank.World development repor(t2000-2011).Washington D.C.:World Bank,2011.

9 UNDP.Human Development Report(2001-2010).Oxford:Oxford University Press,2010.