粤北大宝山多金属矿外围矿化点成因分析及找矿方向探讨

2013-10-10冯志军高君健苏承建周攀峰

冯志军, 高君健, 苏承建, 周攀峰, 胡 飞

(广东省核工业地质局二九三大队,广东 广州 510800)

1 区域地质

华南是中国最重要的金属成矿区之一。目前已探明一定储量的矿种达100多种,特别是有色金属、稀有金属、稀土金属、贵金属、放射性金属等矿产在全国占据着重要的地位。广东大宝山多金属矿是著名的大型多金属矿山,位于华南褶皱系和湘桂粤褶皱带之南缘,曲仁盆地南侧,贵东岩体南缘,大东山体东缘,处于东西向岩浆岩带及贵东岩体西端南缘之北东向雪山嶂复向斜北端倾伏地段。属于粤北山字型构造的南东翼,位于吴川-四会断裂带的东侧,大东山-贵东-九连山和大瑶山-佛冈-河源两条东西向断裂带之间。区内出露地层有寒武系变质砂岩和板岩;中-上泥盆统浅海相碎屑岩泥质岩和碳酸盐岩;早侏罗统石英砂岩,粉砂岩和页岩;下白垩统英安质火山岩夹砂页岩。矿区内有次英安斑岩墙、花岗闪长斑岩岩株以及规模不大的辉绿岩和粗玄岩层等。受区域构造影响,该区主要有北东向、北北东向构造切割北西向构造,呈现多期次叠加复合。大宝山外围铅锌矿化几乎全部产于泥盆系地层,与层间破碎带的关系密切,矿体顺层产出,具明显的层控特征,中上泥盆统是该区铅锌多金属矿床的主要赋存层位。

2 大宝山矿床及外围地质特征

大宝山矿床位于韶关地区多金属-硫铁矿成矿区的中部,前人对矿床成因、成矿机制的分歧较大。总结起来有三种认识:①燕山期岩浆活动有关的高中温热液充填交代矿床(庄明正,1983;黄书俊等,1987);②海相火山热液喷气沉积矿床(陈好寿,1985;葛新华等,1986;杨振强,1997);③陆相火山-次火山沉积矿床(古菊云,1984;刘垢群等,1985)。岩浆热液成因和火山沉积是矿床形成机制的争论焦点。但是,大宝山矿床的成因与中酸性岩浆活动有关的认识却是毋庸置疑,与海相火山热液喷气沉积矿床的认识基本上可以否定,因为次英斑岩墙、花岗闪长斑岩株在空间上与成矿作用密切。次英安斑岩,Rb/Sr等时线年龄为(195±11)Ma;花岗闪长斑岩Rb/Sr等时线年龄为(155±23)Ma(蔡锦辉等,1993)。说明岩体侵入时间为燕山期,华南洋在燕山期已经闭合,故岩体侵入时海相环境不存在。大宝山恰处断陷盆地中,该区经历过多次复杂的地壳运动。基底在加里东构造运动中强烈紧闭褶皱,形成大宝山不对称向斜构造。盖层受印支、燕山等多期构造运动作用,其褶皱、断裂均较发育,断层构造大多属于北东向官坪大断裂的次级构造。矿区主要出露的地层多为上古生界,其分布面积占矿区的60%以上,下古生界仅在矿区北部零星分布。矿体主要赋存在中、上泥盆统火山-沉积层序内(图1)。

图1 大宝山矿区及其外围地质图Fig.1 Geological map of Daobaoshan deposits range and periphery

大宝山外围含矿地层是一套火山岩和沉积岩层序,下部主要为浅海相碳酸盐岩,夹硅化砂岩、海底蚀变英安岩、层状黄铁矿-含铜块状硫化物矿层、凝灰岩、层状夕卡岩等组成;上部主要以中酸性火山碎屑沉积为主,由火山凝灰岩、熔岩、层状菱铁矿及褐铁矿组成。大宝山多金属矿床产于次英安斑岩与泥盆系地层侵入接触面。前人认为层状矿体是在泥盆纪来自地球深部的岩浆与海水混合成矿;脉状矿体是燕山期岩浆热液侵蚀充填叠加成矿(宋世明等,2007)。层状矿体的围岩普遍见绢云母化和硅化 ,有较多含黄铁矿、辉钼矿化,多见网状石英脉穿插;钾长石常被后期绢云母、石英、绿泥石等交代和穿插;脉状矿体的围岩蚀变主要有夕卡岩化、云英岩化和高岭土化。矿区围岩蚀变强烈 ,蚀变种类繁多,成矿有着多其次多成因的特点,不同蚀变的产生除受构造、火成岩等因素控制外,更主要的是与岩性有关。含矿岩层中层间破碎带即是控矿构造也是含矿层位,为成矿流体的运移,为矿体的产出起到了关键作用。矿区内有次英安斑岩墙、花岗闪长斑岩株以及规模不大的辉绿岩和粗玄岩脉等出露。其中以次英安斑岩墙、花岗闪长斑岩株在空间上与成矿作用密切。矿床构造以NNE、NE和近EW向断裂为主,并控制着次英安斑岩和花岗闪长斑岩。大宝山矿床长约2.3 km,宽约1.2 km,前人认为是大量热液叠加作用的结果,也有学者把这种巨厚的矿床与“矿源层”理论有效结合,认为是地壳某壳层具有相对集中的矿化层,该矿化层具有可塑性,在构造的影响下,可以沿着裂隙上涌聚集成矿。大宝山矿床的矿体走向与次流纹岩与泥盆系地层的接触界限一致,近南北向,空间上具有明显的构造、岩体、层位三种因素的联合控制。

经前人对脉状黄铁矿的氦氩同位素研究,反映该成矿流体是大气饱和水(海水)与地幔流体混合作用的结果。铅和硫同位素都揭示了层状(块状)和脉状矿体可能来自不同时期的成矿流体。其中层状矿体为泥盆纪海底火山喷发沉积作用所致,脉状矿体可能来自燕山期岩浆热液充填叠加形成,古大陆碎屑物质和部分有机质的还原对后期成矿流体具有较大的影响作用。

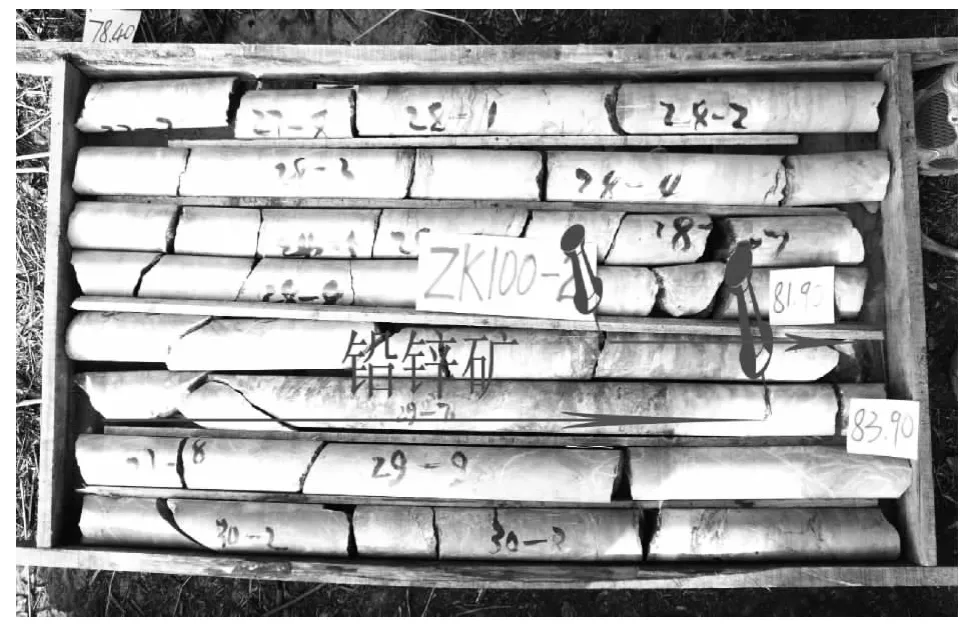

3 层间破碎带内铅锌矿矿体特征和矿化特征

层间破碎带内铅锌矿化经勘查,主要出露于新江地区凉桥一带,铅锌矿体顺层产出于中上泥盆统形成的一系列构造破碎带内,破碎带由方解石、白云岩化、硅化铅锌矿化灰岩组成,局部见构造角砾,角砾成分为白云岩化灰岩,见轻微侵染状铅锌矿化,角砾粒径为0.5~3 cm不等。另见细脉状矿化,属于形成工业矿体的主要矿化。方解石呈脉状或细脉状,局部见晶洞发育,局部略带粉红色。矿体的上下围岩各见一层略带粉红色的瘤状灰岩,厚度为0.5~1 m,层内局部见结晶完好的方解石晶体集合体,晶体粗大,粒径达3~5 cm,晶体与晶体之间充填松散泥质。其中硅化、白云岩化与铅锌矿化关系密切(图2)。

图2 层间破碎带铅锌矿化钻孔揭露情况① 引自广东省核工业地质局二九三大队2009年勘探成果资料Fig.2 Lead-zinc mineralization inter laminar fracture zone was drilled

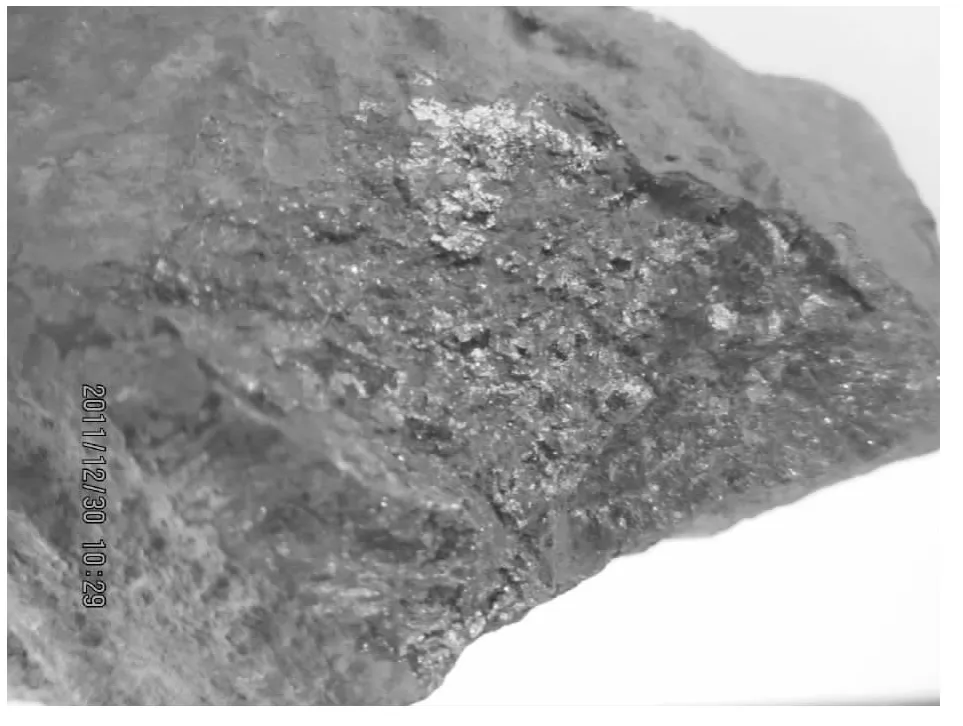

区内东部的天子岭组断层F1赋矿构造与断层F5赋矿构造经民采坑道揭露,构造产状为别为为100°~125°∠45°~53°和315°∠46°;矿化体受构造控制,宽2.50 m,主要金属矿物为闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黄铁矿等,呈脉状、团块状产出。另外,酒篓岭、老李屋、新李屋等铜铅锌矿点根据地表露头、槽探工程揭露,矿化以铜铅锌矿化为主,镜铁矿、磁铁矿化次之。铜矿品位较低,呈脉状、浸染状产出。锌矿一般品位为0.50% ~2%,最高达4.32%;铅的品位可达0.60% ~1.75%(照片1)。

照片1 铅锌矿石Photo 1 Lead-zinc ore

铅锌矿石结构为细粒他形晶粒、交代溶蚀结构,矿石构造有致密块状、不规则团块状构造、局部为浸染状构造。

区内铜铅锌多金属矿与热液蚀变及层间破碎带关系密切,严格受层间破碎带的控制,属于诸多成因层控矿床。

泥盆系上统局部夹着一层不连续的粉红色砂岩薄层陆源碎屑沉积物,并且在钻孔揭露过程中发现铅锌矿化带中存在着一个生物化石集中带等。这些现象表明,海岸线的变化导致了沉积环境的变化,不同沉积环境之间的变化导致了沉积间断,沉积间断导致了层间破碎带的形成(冯志军等,2011a,2011b)。

4 矽卡岩型镜铁矿矿体特征及矿化特征

镜铁矿化带经揭露,出露与新江地区老虎头一带。铁矿自形—半自形结构,块状团块状构造,铁灰色,主要由镜铁矿石组成,强金属光泽,性脆,局部见少量的赤铁矿。此外在老虎头地区见团块状镜铁矿化及辉铋矿化,其中镜铁矿平均品位为28.98%(照片2)。镜铁矿属于典型的扬子板块周边凹陷带内由岩浆作用改造海相灰岩所形成的矽卡岩型铁矿床。矿化与矽卡岩化、绿帘石化关系密切。

照片2 镜铁矿石Photo 2 Specularite ore

泥盆统棋子桥(D2q)泥质灰岩经区域变质作用及岩浆活动后期的热液扩散、交代叠加作用,形成绿帘石化、硅化钙铁辉石石榴子石矽卡岩带,受北西向构造控制。矽卡岩带产状与岩层产状基本一致,但矽卡岩带的分布在空间上受到灰岩与中酸性岩浆岩的接触带的控制,顺层产出的矽卡岩带是由于岩浆热液顺着层间破碎带运移热液交代的结果(图3)。

5 层间破碎带内黄铁矿化矿体特征及矿化特征

层间破碎带内黄铁矿经勘查,出露于铁笼林场一带,主要由黄白色细粒黄铁矿组成(照片3),因风化常见褐铁矿化、粘土化,矿石呈细粒结构,块状构造,属侵染状矿化,常伴随微弱铅锌矿化大理岩化细脉穿插。特别要说明的是,该类矿化在近地表,常形成铁帽沉积物,呈土黄色,略带褐红色,主要由褐铁矿,针赤铁矿,粘土等组成,隐晶质结构,炉渣状、球粒状,蜂窝状构造(照片4)。铁帽是寻找有色金属及一些贵金属的有效标志,主要由硫化矿物风化、残积、氧化而成,但是碳酸铁也能形成上述残积物,被称为假铁帽,不作为找矿标志使用。值得说明的是,本文提到的铁帽沉积物,在宏观上并非与传统意义上的铁帽一致,本文中的铁帽沉积物常常分布区域较小,一般沿着矿化带向两边分散,由于经过短距离搬运,常呈独立块状滚石分布。

6 结论

图3 矽卡岩型镜铁矿钻孔揭露情况①Fig.3 Skarn style specularite was drilled

照片3 层间破碎带内黄铁矿化Photo 3 Pyritization of between the rock fracture zore

照片4 铁帽沉积物Photo 4 Gossan sediments

该区层间破碎带的连续性较稳定,广泛发育,层间破碎带型铅锌矿的潜力大。笔者对研究区北西部贵东岩体东部下庄铀矿田从控矿因素、含矿构造特征、成矿物质来源的角度,论证了深部找矿的有利条件,并把今后的找矿工作的深度集中在-500~-1 000 m。根据研究区地层产状及地表出露的岩层厚度可以估算出,含矿岩层垂向延伸超过1 500 m,由此可推断层间破碎带在垂向上延深稳定。目前对研究区深部找矿的勘查工作较少,故深部找矿的潜力较大。由于区内的岩浆岩为燕山期,而赋矿地层为泥盆系石灰岩,所以岩浆在侵入时,会因为热扩散作用与石灰岩之间发生交代变质,形成矽卡岩,矽卡岩除了受到岩浆岩与灰岩的接触带的控制之外,还受到接触带内层间破碎带的控制,故研究区铅锌矿化、镜铁矿化和黄铁矿化均与层间破碎带有关,层间破碎带为成矿物质的“运移沉淀”提供了通道和场所,而镜铁矿化与辉铋矿化在成因上受到矽卡岩带的控制,即其成因受到岩体与构造的联合控制。铅锌矿化、镜铁矿化和黄铁矿化属于不同时期、不同种类的热液活动沿着层间破碎带或其次级构造活动的结果。区内侵染状矿化存在于矿化较强的泥盆系地层,但是没有后期的热液叠加,很难形成工业矿体,所以以后找矿可以以铁帽沉积物为找矿标志,层间破碎带为勘查对象,把层间破碎带内具有沉积特征的矿化与岩浆热液充填类型矿化的叠加作为理想的勘查对象。

陈好寿.1985.粤北大宝山层状多金属矿床铝硫氧同位素地球化学研究[J].中国地质科学院宜昌地质矿产研究所所报,(10号):111-121.

蔡锦辉,刘家齐.1993.粤北大宝山多金属矿床矿物包裹体特征研究及应用[J].矿物岩石,13(1):33-40.

冯志军,邱列,张振奋,等.2011a.粤北大宝山多金属矿外围古沉积环境变化对铅锌的成矿作用[J].新疆有色金属,(1):16-18.

冯志军,黄宏坤,曾文伟,等.2011b.下庄铀矿田及外围深部找矿的地质依据[J].铀矿地质,24(3):221-224.

葛新华,韩发.1986.大宝山铁-多金属矿床的海相火山热液沉积成因特征[J].矿床地质,5(1):1-12.

古菊云.1984.大宝山大陆次火山-火山活动和矿床成因的初步研究工作[J].地质与勘探,19(3):10-15.

黄书俊,曾永超,贾国相,等.1987.论广东大宝山多金属矿床和成因[J].地球化学,16(1):27-35.

刘垢群,杨世义,张秀兰,等.1985.粤北大宝山多金属矿床成因的初步探讨[J].地质学报,19(1):47-60.

宋世明,胡凯,蒋少涌,等.粤北大宝山多金属矿床成矿流体的 He-Ar-Pb-S 同位素示踪[J].地质找矿论丛,2007,22(2):87-92.

杨振强.1997.大宝山块状硫化物矿床成因:泥盆口海底事件[J].华南地质与矿产,(1):7-17.

庄明正.1983.大宝山多金属矿田矿床类型及成矿作用探讨[J].地质与勘探,18(8):9-16.