黄土强夯加固效果的深度效应

2013-10-10罗嗣海

王 洋, 罗嗣海

(江西理工大学建筑与测绘工程学院,江西 赣州 341000)

强夯加固效果沿深度的变化是强夯加固中的重要课题,是确定加固深度、评价加固效果的重要依据,对此已有少量研究。Chow等(1992a,1992b)提出了粒状土中强夯分析的一维数值分析模型,可计算各次夯击后夯坑深度、土中不同深度的残余变形和密实度变化,进而根据经验相关关系可得出变形模量和内摩擦角增长,并得出各次夯击后土性沿深度的分布;罗嗣海等(2000)基于前人的强夯模型试验成果,建立了无粘性土夯点下用相对密度表示的加固程度与深度、夯击总动量间的相关方程;Lee等(2004)根据大量有限元计算结果,提出了一套适用于无粘性土的、能考虑土性、单击动量和能量、夯击击数归一化设计曲线,能用于夯点下加固程度随深度的变化估算。罗嗣海(2007)提出了一种无粘性土夯点下强夯效果定量估算的拟静力法,可计算无粘性土相对密度和设计控制指标(如标贯击数)随夯击击数变化的深度剖面。但总体而言,这一课题的研究较少,与工程实践要求不相适应,有必要进一步研究。笔者利用前人工程实测资料,运用统计学方法,分别建立了黄土地基强夯后干重度和孔隙比的相对加固程度随相对深度变化的最佳拟合方程及上下限方程,为夯前定量预估黄土强夯加固效果提供了一种实用途径。

1 相对加固程度与相对加固深度概念

强夯的加固程度可用指标X夯击前后的差值(XA-XB)来表示。一般强夯的加固程度沿深度增大而逐渐减弱,即强夯加固效果存在深度效应。若夯前土性指标沿土层整个深度方向上完全相同,则夯后土性沿深度方向的差异完全是由于强夯加固效果沿深度方向的差异所致,加固程度的深度效应完全可由指标X夯击前后的差值(XA-XB)沿深度方向的变化来反映。但实际土层总是非均质的,即使岩性完全均一,夯前土性指标也总是沿深度变化的;因此,某一深度Z处的指标X夯击前后的差值(XA-XB)大小,一方面与夯击在此深度产生的作用有关,另一方面又与该深度处指标X夯击前的数值有关。

为探讨强夯加固效果的深度效应,消除夯前土性的影响,本文提出相对加固程度和相对加固深度的概念,其定义分别为:

式中Rx为深度Z处指标X的相对加固程度;Zm为相对加固深度;XA、XB分别为Z处指标X的夯后值、夯前值;Xmax为指标X夯击时可能达到的最大或最小值,它可取夯击作用后夯点下浅部的代表性最大或最小值,也可按经验或理论值来估算(如对相对密度,可取Drmax=1.0);b为有效加固深度,可按某中经验公式估算。

2 加固效果深度效应的统计研究

2.1 黄土干容重加固效果深度效应的统计研究

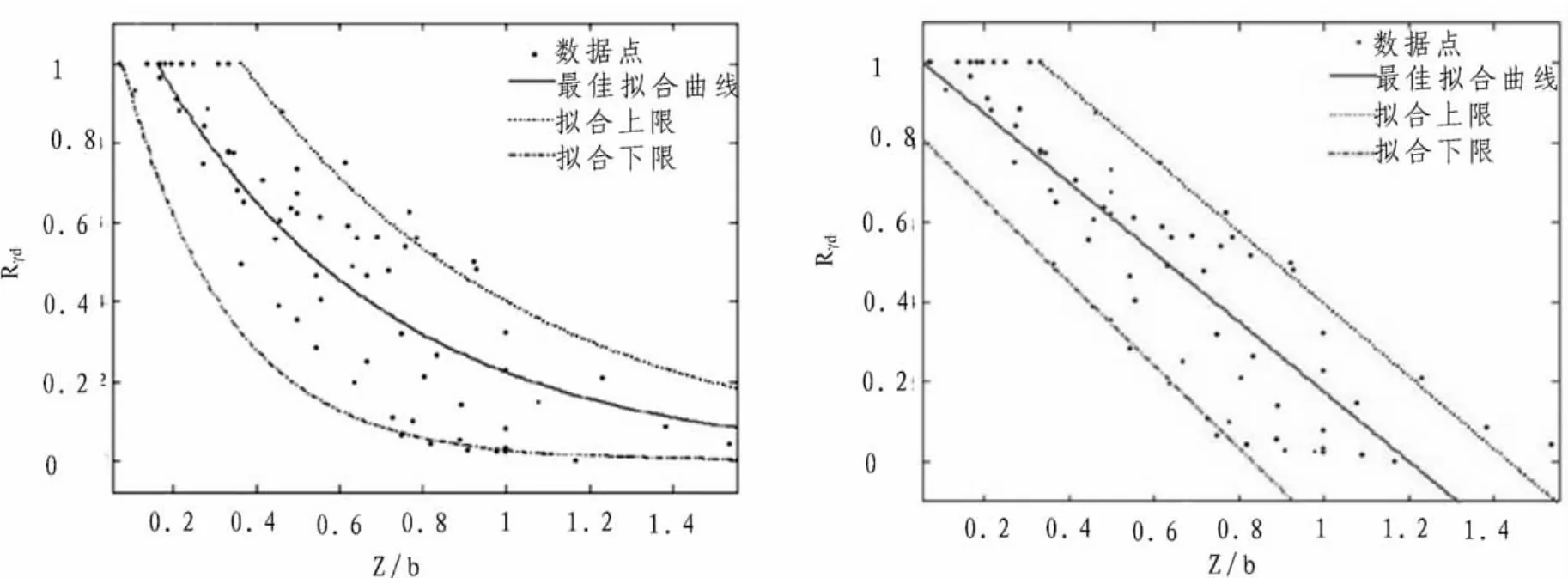

本文共收集了9个工程实例(图1)分三组作出了相应的Rγd-ZM散点图。分别对这9个工程实例中的Rγd-ZM进行指数形式和线性形式的拟合,将所得拟合方程的系数和相关系数汇于表1中。

从表1可以看出,各个拟合方程具有较高的相关系数,从而可知拟合方程均能较好拟合实测结果。现将9个工程实例汇总,绘制出Re-ZM散点图(图2),从图2可得到强夯Re-ZM关系的最佳拟合曲线和上、下限曲线,结果如下:黄土干重度(指数形式):

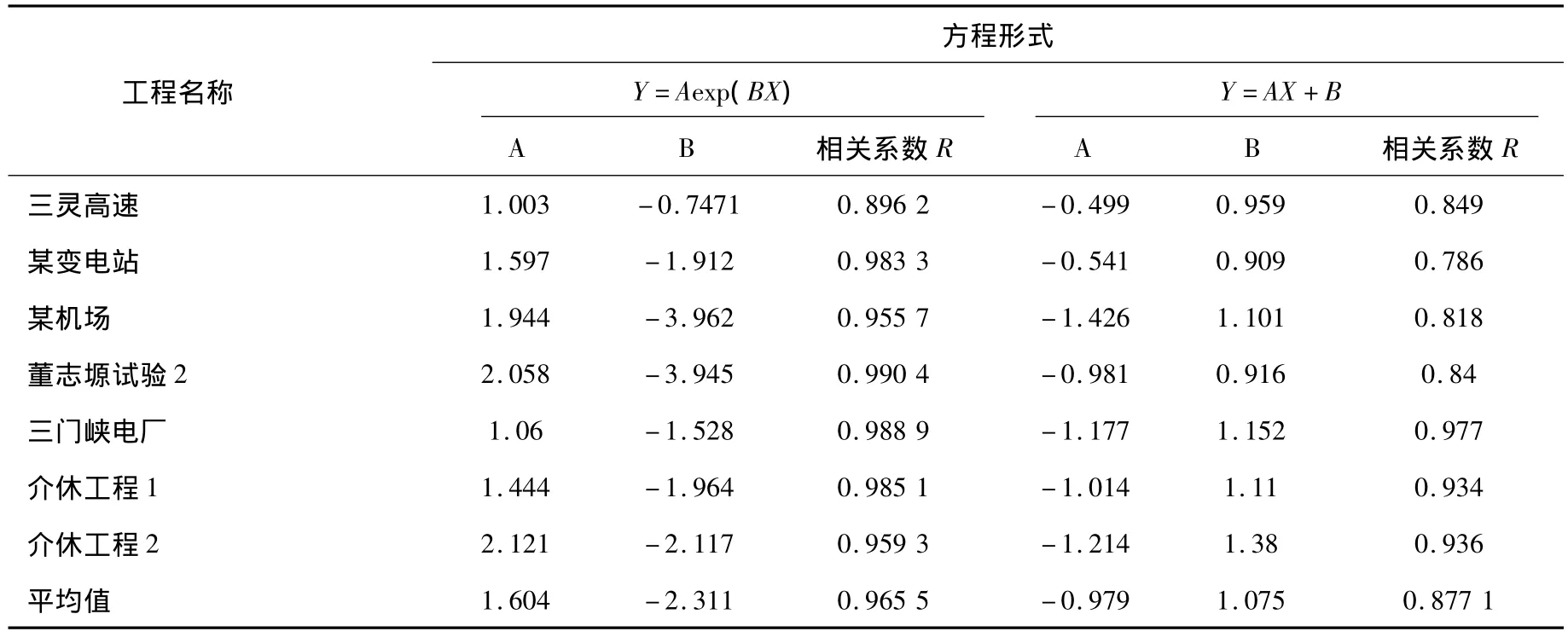

2.2 黄土孔隙比加固效果深度效应的统计研究

本文共收集了7个工程实例。分别对这7个工程实例中的Re-ZM进行指数形式和线性形式的拟合,将所得拟合方程的系数和相关系数汇于表2中。图3为相应的Re-ZM散点图。

图1 相对干重度—相对深度散点图Fig.1 Relative dry density versus relative depth

表1 重度方程的系数及拟合方程相关系数汇总表Table1 Cases for dry density study and regression equations

图2 干重度深度变化最佳拟合方程及上下限Fig.2 Best fitted and upper-bottom limit equations for variation of dry density with depth

表2 孔隙比方程的系数及拟合方程相关系数汇总表Table2 Cases for void ratio study and regression equations

图3 相对孔隙比—相对深度散点图Fig.3 Relative void ratio versus relative depth

图4 孔隙比深度变化最佳拟合方程及上下限Fig.4 Best fitted and upper-bottom limit equations for variation of void ratio with depth

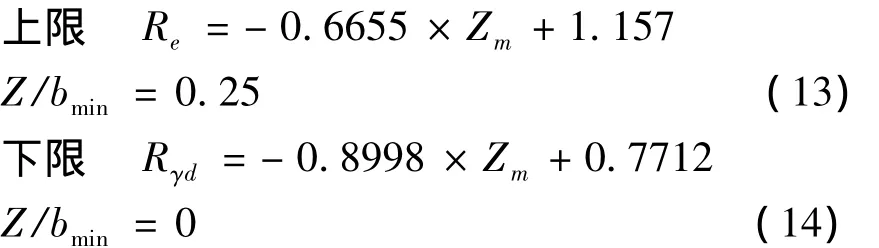

从表2可以看出各个拟合方程具有较高的相关系数,从而可知拟合方程均能较好拟合实测结果。现将7个工程实例汇总,绘制出Re-ZM散点图(图4),从图4可得到强夯Re-ZM关系的最佳拟合曲线和上、下限曲线,结果如下:黄土孔隙比(指数形式):

黄土孔隙比(线性形式):

3 方程的验证

现对未参加建立拟合方程的工程实例来进行预测,进一步验证方程及其可用性。在进行干重度和孔隙比拟合方程验证时,对应于公式(7)中的Xmax分别取夯击作用后夯点下浅部土层的最大干重度和最小孔隙比,计算结果见图5。

由图5可见,本文拟合的方程可计算出黄土强夯后干重度和孔隙比随深度的变化情况,实测值与拟合方程的计算值较为接近,说明本文所得出的拟合方程对于大多数工程来说是可行的和实用的。

图5 计算与实测结果对比Fig.5 Comparison between calculated and measured

4 结语

利用前人工程实测资料,运用统计学方法,分别建立了黄土地基强夯后干重度的相对加固程度和孔隙比的相对加固程度随相对深度变化的最佳拟合方程及上下限方程,方程得到了初步验证,可为黄土地基夯后干重度和孔隙隙比沿深度的变化估算提供一种新的途径和简便算法。

罗嗣海,陈进平,龚晓南.2000.无粘性土强夯效果的定量估算[J].工业建筑,30(12):26-29.

罗嗣海.2008.无粘性土强夯加固效果定量估算的拟静力分析法[J].岩土工程学报,30(4):480-486.

Chow Y K,Yong D M.et al.1992a.Dynamic conpaction Analysis[J].Journal of Geotech.Engrg,118(8).1131-1157.

Chow Y K,Yong D W M.et al.1992b.Dynamic compaction of Loose sand Deposits[J].Soils and Foundation,32(4).93-106.

Lee F H,Gu Q.2004.Method for estimating Dynamci Compaction Effect on Sand[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,130(2):39-152.