江西省新余市良山铁矿区中深部接替资源勘查启示

2013-10-10肖光荣

肖光荣, 姚 琪

(江西地矿局赣西地质调查大队,江西 南昌 330201)

1 矿区、矿床(体)地质特征

1.1 矿区地质特征

良山铁矿区位于南华造山带北缘武功山-北武夷隆起带西段武功隆起东段(杨明桂等,1994)之神山倒转背斜南翼北东、黄虎背形(戴元裕,1986)向斜轴线以东,主要构造为一单斜构造(图1)。

1.1.1 地层

区内出露的地层为南华系上施组、古家组、杨家桥组、松山组及第四系(龚剑飞,2008)。南华系为一套浅变质的千枚岩和片岩(刘亚光,1997),呈南东—北西向展布,倾向由北东—北西,倾角20°~30°,组成单斜构造。铁矿层赋存在杨家桥组第二岩性段内。杨家桥组是在江西震旦纪地史发展过程中唯一独立的特征性岩性组合。这一岩性序列(自下而上)是:含冰砾的火山角砾凝灰岩,局部有火山碎屑岩类基性或酸性熔岩→含磁铁矿沉凝灰岩→磁铁石英岩→变中酸性沉凝灰岩→白云岩→含黄铁矿凝灰岩(凝灰质砂岩)→次石墨或炭质粘土岩夹含锰灰岩或白云岩→含冰砾的火山角砾沉凝灰岩或含砾凝灰质(粉)砂岩。变质岩原岩的化学成分介于火成岩与沉积岩之间,兼具火成岩及沉积岩的特征。

1.1.2 构造

区内主体构造为一单斜构造,黄虎背形向斜为赣中铁矿田的二级构造。

(1)褶皱构造。良山铁矿区位于黄虎背形轴线以东,该翼又发育不同级次的NW-NNW向缓倾复式平卧褶皱群,分布在6线以西(图1)。共有三个背形三个向形。背向形褶皱两翼不对称,背形一般上翼长下翼短,横剖面上形成“红绸舞”状梯次下延。区内云母石英片岩的片理代表褶皱轴面方向,片理产状较稳定(汤加富等,1980),北东倾,倾角5°~25°。复式平卧褶皱群的包络面的产状代表地层的总体产状,总体倾角20°~30°。

(2)断裂构造。区内断裂构造较多但规模较小。F2见于矿区西北角,长度大于1 000 m,位于b1背形转折端下方,断层面与褶皱面近乎平行呈舒缓波状,断层面无破碎带,为同变质变形期韧性断层。除F2外仅有一些断距小于30 m的后期陡倾正断层,对矿层连续性影响不大。

1.1.3 岩浆岩

区内仅西部一面积为0.07 km2的椭圆形燕山期花岗闪长斑岩,对b1,b2背形褶皱造成破坏,矿层被冲断。此外区内见有脉状和透镜状石英闪长玢岩脉。

图1 良山铁矿区地质简图Fig.1 Schematic geological map of Liangshan iron district

1.1.4 变质作用

区内变质作用以区域变质作用为主,且是区域广泛性的变质作用。总体变质程度为低绿片岩相。动力变质作用以压碎变质作用为主,主要表现为断层、褶曲构造发育,力场较强地段一般产生片理、劈理。

1.2 矿床(体)特征

1.2.1 矿床规模

目前地方高校科研成果专利保护和转化不足的主要原因之一就是资金不足。由于专利转化的成本高,特别是我国高等院校资金主要源于国家拨款,国家对科研的支持是当前高校科研的主要动力。缺乏良好的资本市场和金融环境,严重阻碍了科技成果转化的速度与水平。相比之下,日本不仅在全国各类大学中建立知识产权管理本部,并给予资金上的大力支持,同时成立了区域知识产权战略总部,在产学研合作开发项目给予资金上的支持。 这些资金扶持的举措积极推进了大学的创新能力。缺乏风险投资、足量投入,科技成果转化市场的有序良性发展难以得到保障和维系。

铁矿层赋存于杨家桥组第二岩性段,标志明显,铁矿层一层。矿体NW-SE延伸长约3 000 m,倾向延深2 600 m,倾角10°~30°,浅部较缓,往深部变陡。矿层厚0.40 ~12.58 m,平均4.06 m。全铁18% ~37.45%,平均为26.45%。

1.2.2 矿体特征

(1)矿层产状与形态。矿层总体走向为NWSE,南东折转为NE-SW。矿层形态受褶皱构造控制,形态复杂,总体形态为著名的“红绸舞”状(许温复等,1958)。

(2)矿层厚度及其变化规律。矿层厚度0.40~12.58 m,一般为 2 ~4.50 m,平均 4.06 m,厚度变化系数为80.40%,走向上由NW向SE,倾向上由浅到深渐次变薄;在褶皱转折端重叠褶皱部位厚度增大,褶皱两翼及褶皱不发育地段矿体较薄。此外,当条带状磁铁矿和条带状绿泥磁铁矿同时出现时,厚度也增大。

本次勘查提交333铁矿石资源量4 519.77万t。

2 勘查过程研究

地层是找矿的地层标志。本类型铁矿层的成矿特征之一是含铁岩系。只要有含铁岩系特别是杨家桥组第二岩性段存在(翟裕生,1996,1997),即是找矿的直接标志。

首次在赣中铁矿田开展的中深部铁矿勘查,取得了显著的成果,在一定程度上消除“铁矿延深小于-200 m标高”、“深部铁矿层变薄,甚至尖灭和形态简单”的疑虑,也为即将展开的中深部(常印佛等,1991;叶天竺等,2007)铁矿勘查提供了借鉴。

3 成矿特征与成矿规律探讨

3.1 中深部铁矿层是浅部铁矿层的自然延伸(矿下找矿)

矿区在区域上位于扬子板块与华南古板块的结合部;钦—杭结合带东段(浙赣段);矿床类型为沉积变质矿床(常印佛等,1991;曹新志等,2009;蔡国庆等,2009;袁见齐等,1979)。经过矿区岩石尼格里数值投影分析,绝大多数样品在火成岩区内和火成岩与粘土岩区的分界线上(余志庆等,1989)。这一特征说明区内变质岩原岩主要形成于优地槽海底火山喷发环境,物质的来源主要是火山源供给。成矿作用主要是沉积的且又经过中低级变质改造的火山沉积变质铁矿。成矿作用的过程和方式示意如下:

铁矿层底板为含磁铁矿绢云母千枚岩并夹有薄层石英岩条带,顶板为含磁铁绿泥石英片岩,这一稳定的顶底板标志和矿石类型变化规律在构造简单的单层矿分布地区,层序十分清楚;而在复杂褶皱地段,由于褶皱的多次重复,造成“多层矿”及多次“夹层”出现。此铁矿层,东自江西弋阳洪山、西至湖南洞口、广西三江,断续长达千余千米;在赣中铁矿田内,矿层连续长达60 km,倾向延深已控制达1 000~2 600 m,矿层的原始厚度十分稳定,铁矿的含铁品位十分稳定(TFe 20% ~30%)。

良山中深部铁矿,控制最大倾向延深2 600 m,最大垂深为-623.90 m,是赣中铁矿田目前控制铁矿倾向延长最大和最深之处。形态上,在背向形的翼部仍然遵循“浅繁深简”规律。浅部与中深部是连续延伸,铁矿层相对稳定,保存较好。

3.2 背向形成矿部位的认识

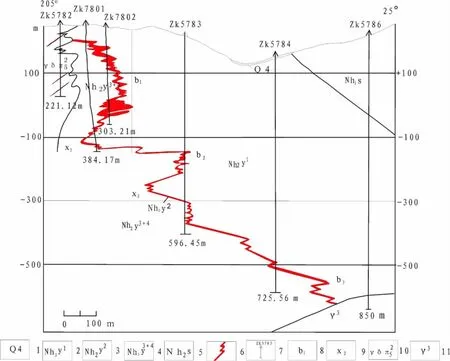

图2 良山铁矿区14线地质剖面图Fig.2 The line 14 geologic section of Liangshan Iron

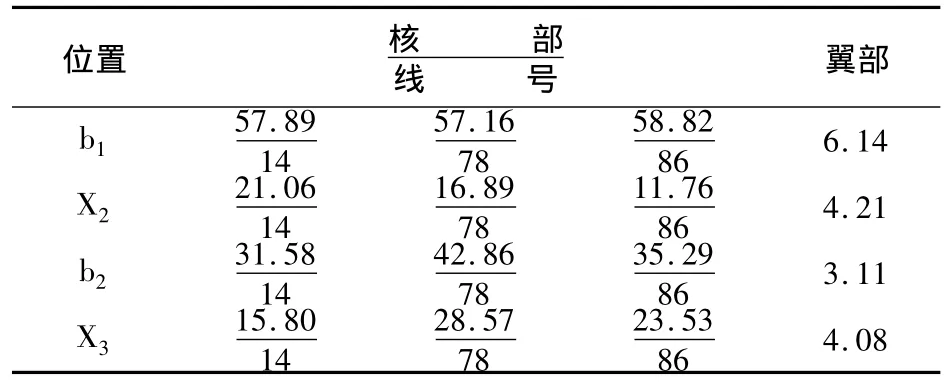

褶皱构造是良好的找矿构造标志(翟裕生,1996,1997)。良山矿段4线以西中深部背向形构造(图1),自4 线 ~86 线(图2,3,4),由浅到深,发育有三个背形和三个向形。背向形的轴线呈左型雁列式由南往北依次排列,倾状向315°~325°,向南东收敛、仰起;向北西倾状、撒开;倾伏角约15°;轴面北东倾且大致平行。在剖面上,由b1X2,b2X3,b3组成的“台阶”,垂高为40~300 m。由东往西,由浅到深迅速增大。这些背向形为矿区内的二期构造,其轴线与矿区一期构造(黄虎背形)平行,亦为北西-北北西向,是在固流作用下形成的不同规模、形态各异、简繁更迭的各种不协调褶皱为特征,也是控制铁矿产状形态大一级“红绸舞”的主要构造。在背向形的翼部与轴部发育的更次一级褶皱构造是以小型被动滑褶皱为主、部分中型斜歪褶皱,是控制小型“红绸舞”形态主要褶皱构造。一期褶皱控制铁矿的整体分布,控制矿体的规模,二期褶皱使铁矿体形态复杂化。厚度也相对较大(表1)。二期褶皱核部铁矿层的厚度较大,一般是翼部铁矿层厚度的4~12倍。其中背形核部铁矿层厚度较向形核部铁矿层厚度大,一般为2~3倍。一般地在二期褶皱构造的轴部及附近矿体形态复杂(蔡国庆等,2009),次级背向形发育,其厚度也增大,倾向延伸增大,是铁矿赋存的有利构造部位。

表1 二期褶皱铁矿层厚度统计表Table1 The statistical Tableof the iron mine layer’s thickness in the second phase fold m

4 结论

区内变质岩原岩主要形成于优地槽海底火山喷发环境,形态上,在背向形的翼部仍然遵循“浅繁深简”规律。浅部与中深部是连续延伸,铁矿层相对稳定,保存较好。为赣中铁矿田即将展开的中深部即第二找矿空间[9,10]铁矿勘查作出了理论的铺垫。在二次褶皱构造的轴部及附近,矿体形态复杂,次级背向形发育,其厚度也增大,倾向延伸增大,是铁矿赋存的有利构造部位。

图3 良山铁矿区78线剖面图Fig.3 The line 78 geologic section of Liangshan Iron

新余市良山铁矿危机矿山接替资源勘查过程中,通过对赣中铁矿田找矿规律研究以及运用“矿下找矿和寻找有利构造部位相结合”的找矿模式取得成功,可为赣中铁矿田即将开展的整装勘查提供借鉴。

图4 良山铁矿区86线剖面图Fig.4 The line 86 geologic section of Liangshan Iron

蔡国庆,冯家峪.2009.铁矿区铁矿成矿规律及找矿方向研究[J].金属矿山,394(4):78~80.

曹新志,张旺生,孙华山.2009.我国深部找矿研究进展综述[J].地质科技情报,28(2):104-108.

常印佛,刘湘培,吴吉昌.1991.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:北京地质出版社.

戴元裕.1986.江西省新余太平山铁矿区叠加褶皱构造剖析[J].地质找矿论,1(2):13-22.

龚剑飞.2008.新余良山铁矿矿区褶皱构造规律和生产实践初探[J].江西冶金,28(1):17-20.

刘亚光.1997.江西省岩石地层[M].北京:中国地质大学出版社.

汤家富,朱家安.1980.江西省铁矿地质特征分布规律与找矿方向[M].南昌:江西地质科学研究所:42-108.

许温复,王仁根.1958.赣中新余式变质铁矿勘查过程中的小构造研究[J].江西地质科技动态:18-29.

杨明桂,王昆.1994.江西省地质构造格架及地壳演化[J].江西地质,8(4):239-251.

叶天竺,薛建玲.2007.金属矿床深部找矿中的地质研究[J].中国地质,34(5):885-869.

余志庆,汤家富,符鹤琴.1989.“新余式”铁矿地质特征及其成因[J].矿床地质,8(4):1-10.

袁见齐,朱上庆,翟裕生.1979.矿床学[M].北京:地质出版社.

翟裕生.1996.关于构造—流体—成矿作用研究的几个问题[J].地学前缘,3(3-4):230-234.

翟裕生.1997.地史中成矿演化的趋势和阶段[J].地学前缘,3(3-4):197-200.