政府救助能够帮助低收入群体走出贫困吗?*

——基于1989—2009年CHNS数据的实证研究

2013-10-08卢盛峰卢洪友

卢盛峰,卢洪友

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉430072)

一、引言与文献回顾

以公平作为发展的中心,是对过去10-20年围绕市场、人类发展、治理和赋权的发展思想要点的提升和整合(世界银行,2006)。在中国经济已经持续高速增长30多年后的今天,我们不仅需要考虑如何保证经济快速运行,更需要关注在经济列车飞速前进过程中有多少同胞被抛在了路边?为了能让低收入群体更好地分享经济发展的成果,中国政府从20世纪80年代中期就开始实施有针对性的减贫政策,进行了大规模的扶贫投资,并取得了很好的效果(汪三贵,2008)。按照中国官方贫困线标准,1978-2007年,中国农村贫困发生率从30.7%急剧下降到1.6%,贫困人口也从2.5亿人下降到1 478万人。①但是“返贫跟着脱贫走”的事实同样值得我们关注,有统计资料显示,全国农村平均年返贫率在15%左右,一些西部省份更是超过20%,而且近些年来返贫率有持续走高的趋势。在不断加大扶贫资金投入的同时,我们不禁要思考怎样的政策才能真正帮助低收入群体走出贫困?政府救助政策对低收入群体的微观作用机制又是怎样?本文将对这些问题进行研究。

政府救助被视为一项能够直接提高低收入者收入的政策,其效率问题深受学者关注。Milanovic(2000)、Pushkar和 Ray(2003)以及 Emmanuel和Maro(2008)基于国别数据的分析表明政府转移支付有效减少了贫困,但也有研究发现社会救助对于帮助居民户走出贫困的作用不明显(Lokshin和Ravallion,2000;Van de Walle,2004;Paolo,2008)。在中国,尽管越是低收入组的村被定为贫困村的可能性越大,但是贫困村覆盖不完全和非贫困村被定为贫困村的问题依然严重(汪三贵等,2007)。同时,在基层政府财力普遍不充裕的情况下,随着县乡一级政府职责的多样化、目标责任的多层次化,国家下拨扶贫资金的效用大打折扣,甚至被层层截留和挪用,“资金漏出”严重(陈洁等,2006;解冰等,2008;张丽华和汪冲,2008)。在政府贫困救助绩效方面,国内学者意见也不一致。都阳和Park(2007)分析发现,中国城市贫困救助体系具有较好的瞄准及救助效率。夏庆杰等(2007)利用中国国家收入项目(CHIP)调查数据研究发现,政府反贫困措施中的生活困难救助对减少城镇贫困影响很小。

教育、医疗等公共服务能够增强居民收入能力,被认为是一种减少贫困的举措(Anirudh等,2005)。相关研究表明,政府教育和医疗支出对减少贫困具有积极效应(Fan和 Hazell,2001;Jung和 Thorbecke,2003;Warr,2003;林伯强,2005;李永友和沈坤荣,2007)。同时,营养、健康与食物保障对居民的贫困状况也有重要影响(Strauss和 Thomas,1998;Quisumbing,2003;张车伟,2003)。近年来的研究表明,基础教育、公共医疗卫生等保障性基本公共服务以及供水、排污和电力等基础设施也被证实能够很好地改善低收入群体生活(世界银行,2004;朱玲,2004;徐月宾等,2007)。

实践中政府的减贫计划更多地以系统组合形式出现,而对特定贫困群体而言,贫困状况同时受到自身努力程度以及私人救助和政府转移支付政策的影响,这些都增加了准确评估政府减贫政策效果的难度。此外,贫困与政府救助之间可能存在的内生性关系也需要在模型中反映。本文的贡献可归结为三个方面:(1)首次在微观层面上揭示了政府贫困救助政策的实际效应,识别并测度了“挤出效应”和“诱导效应”;(2)构建了一个四阶段政策评估系统,实现了政府政策在帮助贫困群体走出“低收入困境”中的作用机制的系统性评估;(3)丰富了反贫困政策等方面的研究文献,提供了宝贵的微观证据。

二、模型构建与指标选取

(一)模型构建。为了对政府扶贫救助机制进行检验,同时考虑到居民户收入的不同来源结构及层次性,与Pushkar和Ray(2003)的设定相类似,本文的实证模型为一个多阶段方程组系统。第一阶段,居民户在一系列特征因素以及有利于人力资本积累的保障性公共服务影响下,获得不包含转移支付收入的工作收入总额(Y);第二阶段,居民户在工作收入、居民户特征因素影响下,获得来自政府部门的转移支付收入(P);第三阶段,给定工作收入、政府转移支付以及特征因素,居民户获得来自私人部门(包括企业和个人)的转移支付(T);第四阶段,在各项收入和可获得公共服务确定的情况下,形成居民户的贫困状况(Poverty)。

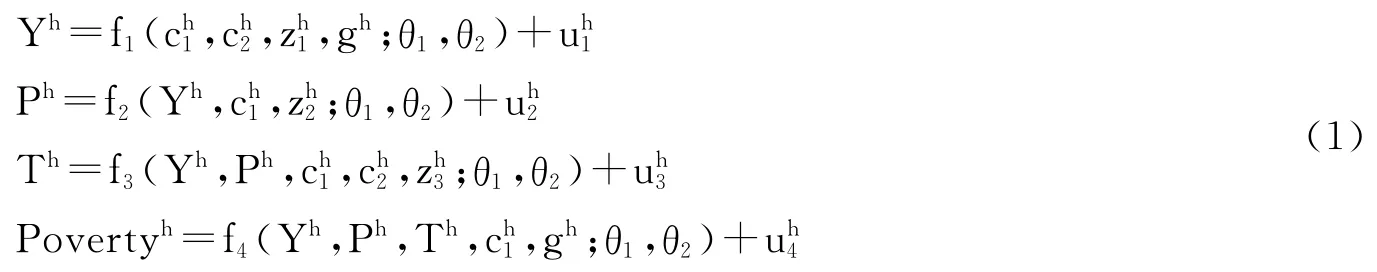

我们改变以往实证研究中将工作收入、转移支付补助指标作为外生变量的做法,通过模型(1)的联立方程组系统来刻画由不同收入来源结构组成的四阶段过程。采用h标示居民户层面因素,待估计的联立方程组系统为:

其中,Yh为居民户不包括转移支付收入的工作收入总和,Ph为居民户获得的来自政府的转移支付补助,Th为居民户获得的来自私人部门的转移支付收入,Povertyh为居民户贫困状况。gh为居民户的保障性公共服务状况,它将在一定程度上提高居民的生产能力从而增加收入,同时也直接作用于居民户贫困状况方程。在其他控制变量中,ch1为第一类居民户特征因素,包括性别、年龄、民族、工作状况等户主基本特征,以及户籍、成员成分(是否干部家庭)等居民户特征,这些因素将直接作用于每一个内生变量决定方程。ch2为第二类户主特征因素,包括工作单位性质,这类特征变量将直接影响Yh和Th。第三类特征变量为各方程特有的影响因素,如户主学历因素zh1将直接作用于Yh方程,是否为“五保户”、独生子女家庭等因素zh2将直接影响居民户所获得的政府转移支付补助,居民户财产特征zh3将直接影响居民户所获得的来自私人的转移支付。此外,模型系统中θ1和θ2分别用于控制年份与县市因素,uh为方程的随机扰动项。

需要特别说明的是,虽然我们尽可能使模型系统贴近现实,并保证模型估计的有效性,但是这一模型系统的刻画方式可能并不是唯一的,本文将在稳健性检验中对模型设定进行调整和再估计。由联立方程组识别的秩条件(Rank Condition)和阶条件(Order Condition)可知,整个模型系统是可识别的。此外,由于各项收入均与居民户的贫困状况相关并在模型系统中被联合决定,分别对各方程进行OLS估计将产生联立性偏误(Simultaneity Bias),鉴于各方程随机扰动项之间可能存在的这种同期相关性,我们选择三阶段最小二乘法(3SLS)对方程组模型系统进行联立估计。

(二)数据来源与指标选取。本文数据来源于“中国健康与营养调查(CHNS)”数据库。该数据库涵盖了地理特征、经济发展水平、公共资源和健康指标差异较大的辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州9个省份,分别于1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年和2009年进行了八次调查,每次调查大约访问4 400个左右的家庭,包含19 000个个体样本及部分社区统计数据。目前该数据库主要用于研究中国城乡居民的医疗、健康、劳动等。

CHNS数据库中的“住户调查”子数据库提供了居民户收入构成、户主人口学背景、生活卫生设施及财产等数据资料,“成人调查”子数据库则提供了较为全面的18周岁及以上成人人口学背景、工作职业等数据资料。我们通过调查年份、居民户编号以及户主编号将两个子数据库结合在一起,将居民户及户主特征因素纳入居民户收入及贫困分析系统中。我们最终得到32 147个居民户调查资料,覆盖了居民户收入构成、户主信息、居民户特征、居民户财产状况、社区公共服务状况以及调查时间和地区县市等数据。从样本的地区分布看,在9个省份中的分布基本平衡,并覆盖东、中、西部地区,这意味着样本具有广泛的代表性。同时,样本大致呈现逐年上升趋势,2000年以来的四次调研样本权重约为55%,表明本文的样本可以大致反映中国当前的基本状况。联立方程组模型系统中收入变量、贫困状况变量以及其他居民户特征变量指标说明如下:

(1)居民户收入变量。我们的实证模型系统包含居民户工作收入(Y)、政府转移支付(P)以及来自私人部门(包括企业和个人)的转移支付(T)三个收入变量。其中,工作收入为居民户家庭商业、农业、渔业、果菜园、养殖、退休工资、非退休工资收入合计;政府补助收入为居民户上一年度获得的抚恤金、福利金收入以及各项政策性补助合计,私人部门转移支付收入为来自工作单位、子女亲属及其他途径的补助收入合计。

(2)居民户贫困状况变量。我们从多个角度对居民户是否属于贫困户予以刻画:第一,居民户的相对收入水平状况,如果居民户人均收入水平小于当年市县平均收入水平,则认为贫困,Poverty 1取值为1,否则为0。第二,按照居民户人均收入在当年本市县收入的相对位置来衡量,Poverty50、Poverty25和Poverty10分别表示将人均收入低于当年本市县人均居民户收入50%、25%和10%的居民户认定为贫困户,其他居民户为非贫困户。第三,根据居民户的财产特征来甄别贫困户,如果居民户没有彩色电视机②则视为贫困,被赋值为1,否则为0。

(3)户主特征变量。我们考虑了户主特征因素,包括性别、年龄、婚姻状况、是否为少数民族、是否为外来人口、受教育程度(以中学及以下学历为基准)、是否有工作、工作单位性质(以集体企业单位为基准)以及是否有第二职业等。

(4)居民户特征变量。居民户特征变量主要包括户籍状况、是否为干部家庭(包含村干部)、是否为“五保户”以及是否为独生子女家庭。

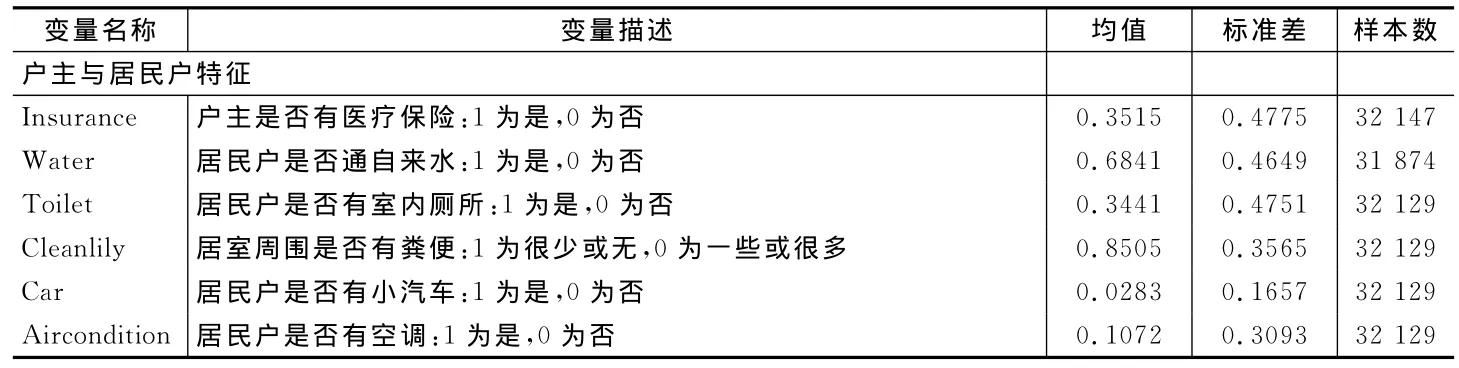

(5)公共服务保障状况变量。问卷调查表中针对被调查居民户居住环境的问题,为我们分析户主医疗保险状况、自来水、居住卫生等公共服务和基础设施保障状况对居民户收入和贫困状况的影响提供了可能。我们根据CHNS中饮用水获取方式构建如下指标:来自室内自来水、院内自来水为通自来水,而来自院内井水及从其他地方获取水则视为不通自来水;居住卫生状况通过居民户“厕所类型”以及“居室周围有粪便吗”的回答情况予以描述。

(6)居民户财产变量。考虑到财产状况将直接影响居民户获得转移支付的多寡,我们根据居民户针对家用电器及其他商品、家庭用具及设备的回答情况来描述居民户的财产特征,具体包括居民户是否拥有小汽车和空调等。

同时,我们通过被调查年份(Wave)居民户所在市县来控制其他不可观测的个体效应,以保证模型系统估计的有效性。针对数据处理过程,还有两点需要说明:第一,在CHNS的调查数据中提供了两种对年度间收入调整的平减指数,分别以1989年和2006年为基期,我们选择平减到2006年的物价水平,在保证收入可比的基础上更好地贴近当前实际物价水平;第二,考虑到居民户中人口的差异,并保证居民户收入的可比性,所有收入金额均为居民户人均收入,而且居民户贫困状况指标也基于人均收入构建。见表1。

表1 变量的定义与描述性统计

续表1 变量的定义与描述性统计

三、实证结果分析

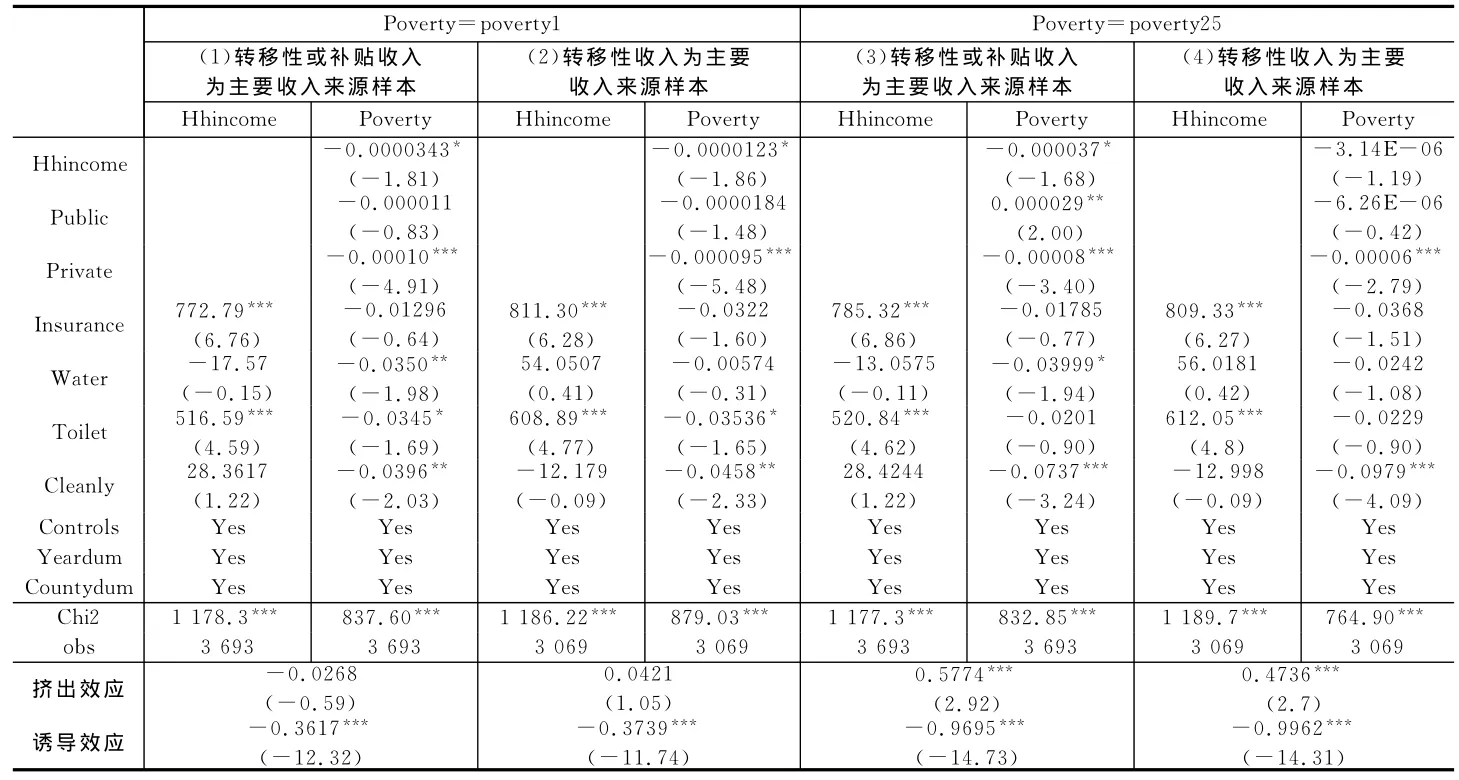

(一)政府救助与贫困状况。表2汇报了居民户“相对低收入”以及本市县25%分位点以下两种低收入贫困群体刻画方式下,政府救助政策对居民户贫困状况的影响。从模型系统Ⅰ和Ⅱ的实证结果看,各变量的符号特征完全一致。在各项收入来源与居民户贫困状况的相互关系中,工作收入越高的居民户能够获得更多的来自私人和政府部门的转移支付补助,前者体现出工作单位特征是影响居民工作收入和来自企业及亲属转移支付收入的重要因素,而后者则表明当前中国的政府转移支付政策实际上更加有利于高收入群体。

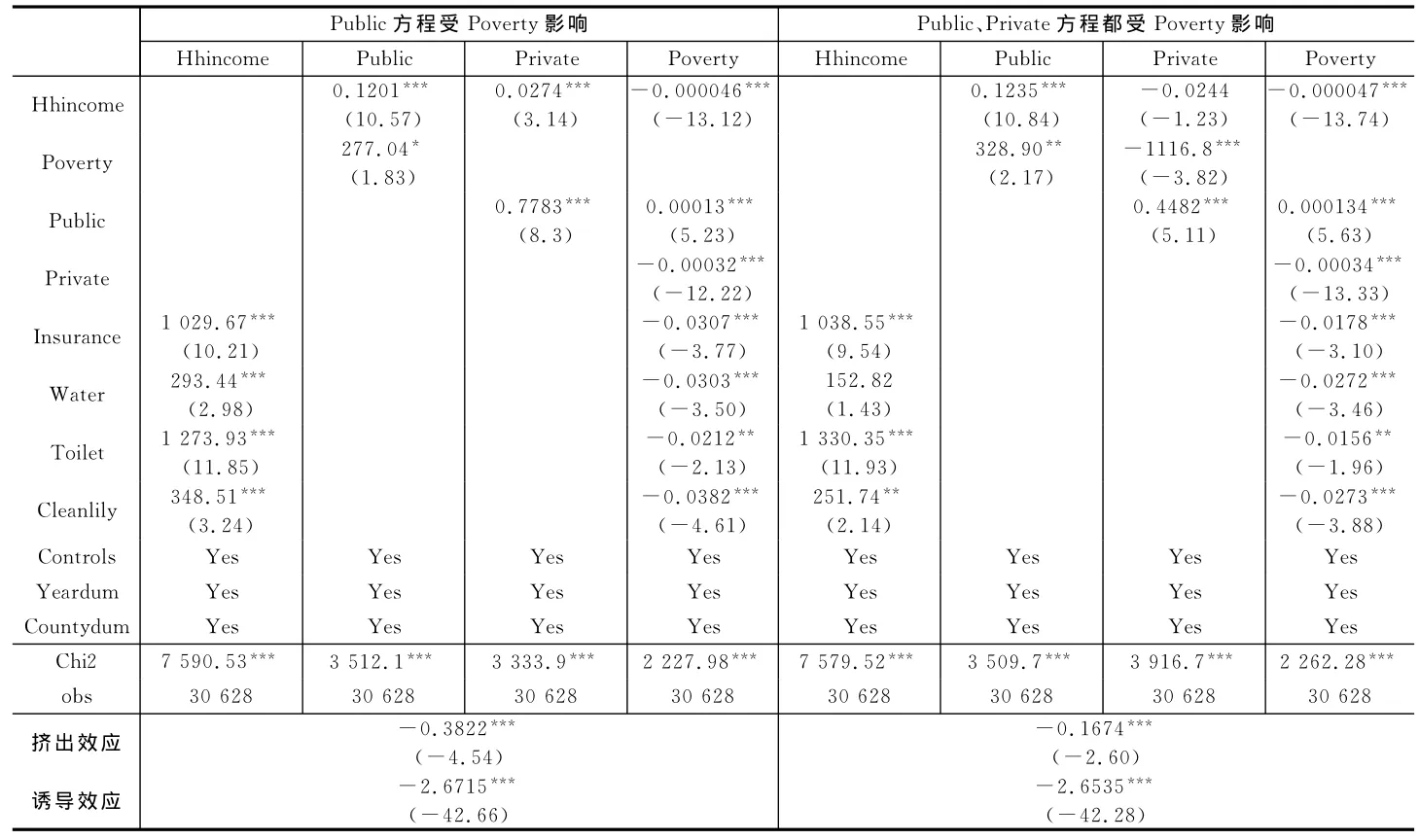

我们发现,在居民户贫困状况决定方程中,居民户工作收入及来自私人部门的转移支付收入都能够显著降低贫困,而来自政府部门的转移支付补助则对居民户贫困具正向促进作用。这意味着中国救助低收入群体计划未能有效发挥救助边缘化群体、降低贫困深度的作用。我们进一步对贫困救助无法帮助贫困居民“走出低收入困境”的深层次原因进行了检验分析,并识别和测度了“挤出效应”和“诱导效应”。(1)通过在私人转移支付决定方程中引入贫困与政府转移支付交叉项,我们发现贫困群体获得的政府转移支付对其从私人部门获得的转移支付具有“挤出效应”,以模型I为例,贫困群体每获得一个单位政府转移支付补助,来自私人部门的转移支付收入将挤出0.3875个单位。而且这种“挤出效应”仅存在于贫困群体中,高收入群体获得的私人转移支付与政府救助补助相互促进。这与Pushkar和Ray(2003)的论断相一致。(2)在收入决定方程中引入这一交叉项后检验发现,贫困群体来自政府的转移支付将极大地降低居民户努力工作的动力,从而工作收入减少。同样以模型I为例,政府转移支付对贫困群体工作收入的作用系数达-2.705,这意味着“鼓励”贫困居民更加依赖社会救助(Lee,1987)。这可以解释为由于只掌握极少的市场劳动技能,一部分贫困群体更愿意以政府救助为生,而不选择市场中的一份低收入工作。在表2的模型Ⅱ中,我们同样发现存在显著的“挤出效应”和“诱导效应”,而且在“更窄”的贫困指标刻画方式下这两种效应更加突出。

表2 政府救助与贫困状况

值得进一步分析的是,医疗保险、供水状况以及卫生状况等保障性公共服务的估计系数在居民户工作收入决定方程中显著为正,在贫困状况方程中则显著为负。这表明提高保障性公共服务水平可以从两个方面发挥减贫效应:一是有利于直接降低居民户贫困发生率;二是能够增强居民户获得更高工作收入的能力,最终有效降低居民户贫困发生的可能性。此外,户主有工作及有第二份工作的居民户、城镇居民户以及干部居民户贫困的可能性较低;少数民族和外来户口居民户以及户主性别和年龄因素对贫困状况的影响不显著。

各个户主特征变量大多与理论预期符号相符。户主有工作的居民户能够获得更高的工作收入、私人转移支付,但获得更少的政府转移支付;户主为男性的居民户工作收入更高,但获得的转移支付更少,特别是政府转移支付显著少于户主为女性的居民户;是否为外来人口对居民户工作收入、政府转移支付影响不大,但是外来居民户能够获得更多私人部门转移支付。户主的年龄在工作收入和政府补助收入中呈现双重效应:一方面,随着年龄的增长和经验的积累,工作收入更高,政府转移支付更少;另一方面,体力和精力下降在一定程度上会降低工作收入,但获得的政府转移支付更高。年龄因素在私人转移支付中的作用不显著。户主有第二职业的居民户人均工作收入更高,得到的政府转移支付补助更少。而与户主是否有工作不同的是,户主是否有第二职业并不显著增加居民户来自企业和个人的转移支付收入,可能的原因在于:个人第二职业更多地被作为一项“副业”,因此除了工作收入外,一般很少能够再获得额外的企业转移支付等福利补助。从户主工作单位性质看,相对于集体企业,户主在私营企业工作的居民户人均工作收入较高,而户主在农业部门、政府机关和国有企事业单位工作的居民户人均工作收入较低,但是他们能够获得较高的企业和亲友转移支付补助,特别是户主在政府机关和国有企事业单位工作的居民户获得的私人部门转移支付远远高于其他工作单位类型。从户主的受教育程度看,受过中等教育和高等教育能够显著提高工作收入。

从居民户特征变量看,城市居民户的工作收入、私人部门转移支付都显著高于农村,而农村居民户能够获得更高的政府转移支付;干部家庭工作收入更低,但政府和私人转移支付收入更多;居民户是否为少数民族户对各项收入影响不显著。与预期不尽相符的是,“五保户”和独生子女居民户并没有按照政策在政府转移支付补助中获得更多照顾;同时,有小汽车和空调等家庭财产的居民户能够获得更多的来自私人部门的转移支付,这表明私人部门转移支付更多地集中在高收入居民户,而贫困居民户从中受益非常有限。

(二)绝对能力贫困群体状况分析。随着开发式扶贫20多年来的实施,当前中国的农村贫困人口中可能有相当一部分是因残疾或大病等原因失去了劳动能力(徐月宾等,2007)。对这类绝对能力贫困的居民户而言,上文的作用机制可能不尽相同。为了对这类群体进行分析,本文根据居民户各项收入来源甄别出以转移性收入或补贴收入为主要收入来源的居民户,将这类居民户视为潜在的绝对能力贫困居民户。我们认为如果转移性收入或补贴收入超过了其他任何收入,如商业、农业、渔业、果菜园、养殖业以及工资等各项收入,那么在一定程度上表明其为潜在的绝对能力贫困户。同时,相对于需要遵循一定法规要求的补贴性收入,随意性相对较大的转移性收入可能更具说服力,我们以此做进一步检验。

表3汇报了以绝对能力贫困居民户群体为样本的分析结果。我们发现,绝对贫困人口自身的收入水平和获得的私人转移支付依然能够显著降低贫困发生率,但是政府转移支付的作用与上文所述的各种机制略有不同,在一定程度上体现出政府转移支付对绝对贫困人群的减贫作用。实证结果也表明,通水状况、卫生状况以及医疗保障等保障性公共服务依然能够在一定程度上直接降低居民户贫困发生率,并通过增强人力资本的保障性能力来强化居民户自身的工作收入能力。这也体现出保障性扶贫模式相对于开发式扶贫模式存在更为根本性的优势,即受“能力贫困”因素的影响相对较小,保障作用较强。对“老弱病残”的绝对低收入贫困群体而言,保障性扶贫模式更加有效。

同样,我们对政府救助的“挤出效应”和“诱导效应”进行了测度,发现对这些潜在的绝对贫困低收入群体,“挤出效应”呈现出一种正向特征。这表明绝对贫困群体所获得的政府救助收入在一定程度上会引导更多的私人部门转移支付资金。我们认为这主要是政策引导的结果,政府在救助这些绝对低收入群体的同时动员社会慈善资金,改变了市场参与主体的决策行为。在诱导效应方面,政府救助依然对绝对贫困个体提高自身工作收入具有负向作用。

此外,我们进一步选取以下两类特定样本进行检验:(1)相对于上一次调查,贫困状况发生变化(包括由贫困变成非贫困以及由非贫困变为贫困)的居民户样本,这有利于检验在低收入群体脱贫过程中政府政策的效应;(2)考虑到城乡居民户在各项收入来源结构及对居民户贫困状况的作用机制上可能存在一定差异,如农村居民户大多没有固定工作单位,相对于城市居民户而言,来自企业和亲戚朋友转移支付补助收入较少,我们分城乡因素对各项收入来源和公共服务可及性对居民户贫困状况的影响效应进行分析。实证检验结果表明,各变量符号与表2中基本一致,这表明上文分析的传导机制在不同特定群体中也存在。

表3 绝对能力贫困居民户状况分析

四、可能存在的问题与稳健性检验

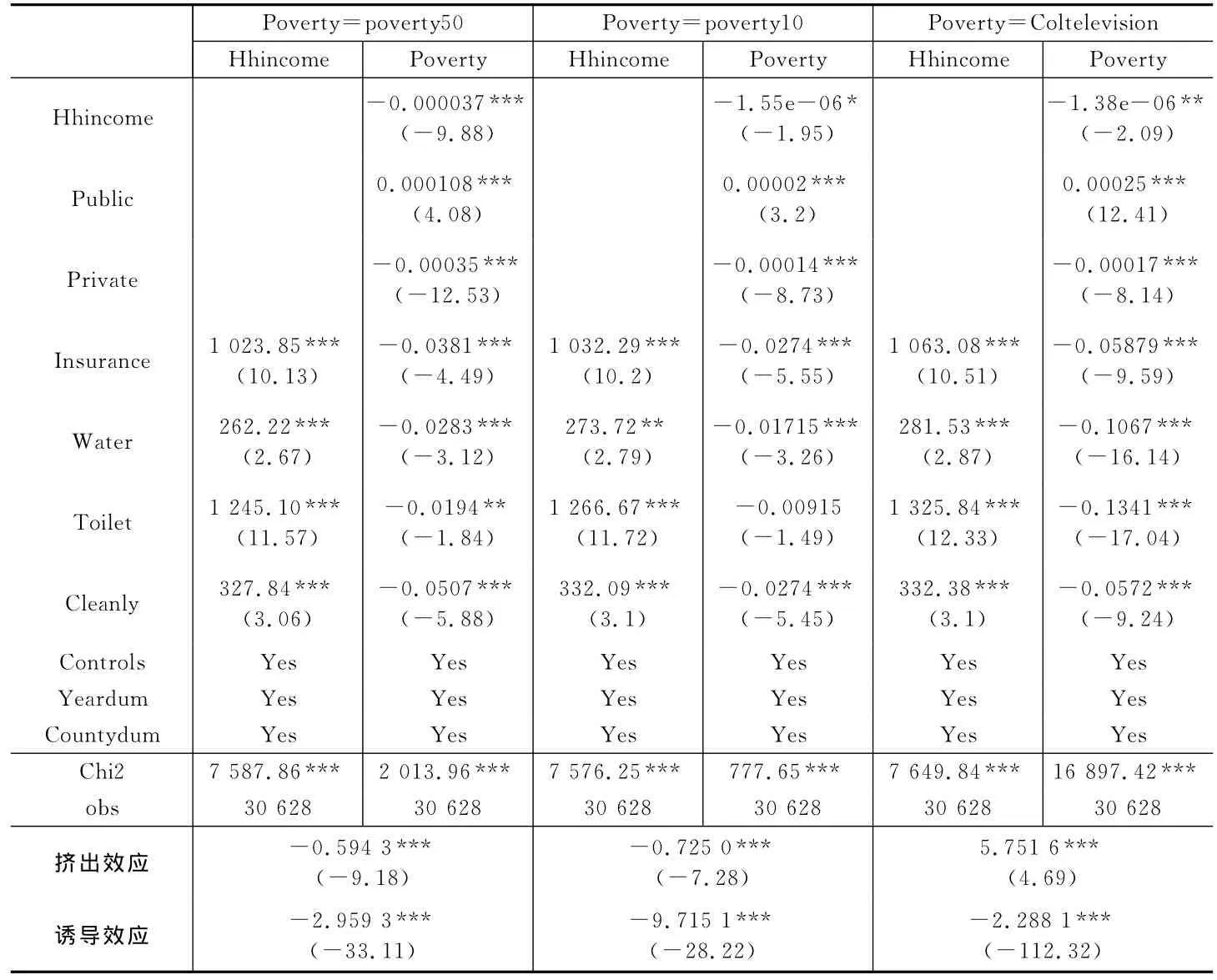

(一)居民户贫困状况的衡量。上文对居民户贫困状况,我们分别从居民户的相对收入水平(Poverty1)和居民户人均收入在本市县收入的25%分位点以下(Poverty25)两个方面进行衡量,但是这些刻画方式可能存在两个问题:其一是分位设定方法下分位值设定的稳健性有待检验;其二是这两种衡量方法虽然较为全面,但是这两个指标均为人为设定,缺乏现实基础。为此,我们在表4中分别进行稳健性检验:(1)进一步考察50%和10%分位点贫困居民户情况,使用Poverty50和Poverty10来分别刻画贫困户;(2)根据居民户的常规性的财产特征(彩电)来近似刻画贫困状况。

表4 居民户贫困状况指标衡量

(二)模型结构设定。本文模型系统的刻画方式可能并非唯一。在原始模型系统设定中,居民户工作收入、获得的政府转移支付收入以及私人转移支付收入都单向影响居民户的贫困状况,但是这可能忽略了一个重要路径,即居民户的贫困状况也可能影响居民户所获得的政府和私人部门转移支付补助收入。在表5中,我们对模型系统的设定形式进行了调整,居民户贫困状况将影响居民户所获得的政府补助收入,并同时影响居民户获得的政府和私人转移支付收入。

表5 模型系统设定形式检验(Poverty=poverty1)

以上稳健性分析结果也都支持了实证分析结果,即政府救助因同时存在挤出效应和诱导效应而在减少居民户贫困过程中并未有效发挥作用;医疗保险、供水状况以及卫生状况等保障性公共服务可以直接或间接降低居民户贫困发生的可能性。同时在更加严格的贫困指标测量下,挤出效应和诱导效应都更加突出。

五、结论与政策建议

本文从微观层面实证检验了政府救助对低收入群体贫困状况的内在作用机制。研究结果表明,低收入群体获得的政府救助资金因挤出私人救助资源并“诱导”贫困居民更加依赖政府补助而未能有效发挥减贫作用;同时对贫困程度更深的居民户,“挤出效应”和“诱导效应”都更加突出。而政府提供的保障性公共服务和基础设施能够很好地起到降低和防御贫困的作用。以上研究结论在异质性环境下都通过了稳健性检验。

事实上,中国现有的贫困救助资金更多地通过层层划拨,由基层政府来甄别和分配。但由于贫困群体信息不完全,实践中政府的公共政策计划从来都无法完全瞄准(Gaiha等,2001);同时,在中国现有的制度环境和财政分权体制下,由于县乡政府具有强烈的冲动挪用上级政府拨付资金,同时扶贫资金使用的随意性较大,政府的扶贫资金很难有效发挥减少贫困的作用。本文检验发现,除了针对绝对贫困群体的政府救助能够在一定程度上减轻贫困以外,③低收入居民获得的政府救助因挤出了私人转移支付资源并“鼓励”低收入居民更加依赖于社会救助,而不能有效帮助低收入群体走出贫困。

同时,政府提供的医疗保险等保障性公共服务和基础设施有利于实现减贫:既可以在一定程度上直接减轻贫困,又可以通过增强居民收入能力来间接降低贫困发生。更为重要的是,这种提高低收入群体保障性公共服务可及性的模式,一方面能够有效避免因瞄准失误而造成的扶贫资金损失;另一方面,从经济能力上看,中国实施这种基本保障性公共服务扶贫模式逐渐变得可行。现阶段中国城市地区已经基本覆盖了这些基本保障性服务,部分富裕的农村地区也大致完成,经济负担并不重。因此,帮助低收入群体走出贫困,需要政府由单纯的贫困救助转向更偏重于更好地为弱势群体提供保障性公共服务。

* 本文研究得到了武汉大学2011年度应用对策研究项目的资助,并感谢山东财经大学公共财政与公共政策研究中心为本项目研究提供的支持帮助。

注释:

①国家统计局发布的《中国农村住户调查年鉴》对农村贫困人口状况进行了统计,但是缺少专门针对城镇贫困人口的统计数据,而且通过领取最低生活保障的城镇居民人数来估算城镇贫困人口也并不合适。

②彩色电视机作为一种日常家用电器,如果居民户没有该电器,则在一定程度上可以将其认定为贫困户。

③正因如此,文章并未完全否定政府救助的作用,实际上研究结果恰表明针对“绝对贫困群体”的政府救助对于缓解贫困是有效的。

[1]都阳,Albert Park.中国的城市贫困:社会救助及其效应[J].经济研究,2007,(12):24-33.

[2]李永友,沈坤荣.财政支出结构、相对贫困与经济增长[J].管理世界,2007,(11):14-26.

[3]林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005,(1):27-37.

[4]世界银行.2006年世界发展报告:公平与发展[M].中国科学院—清华大学国情研究中心(译).北京:清华大学出版社,2006.

[5]汪三贵.在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价[J].管理世界,2008,(11):78-88.

[6]汪三贵,Albert Park,Shubham Chaudhuri,等.中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准[J].管理世界,2007,(1):56-64.

[7]解冰,任生德,张俊飚.新农村建设中的新型经济违纪与腐败及其治理[J].经济研究,2008,(4):111-118.

[8]徐月宾,刘凤芹,张秀兰.中国农村反贫困政策的反思——从社会救助向社会保护转变[J].中国社会科学,2007,(3):40-53.

[9]张车伟.营养、健康与效率——来自中国贫困农村的证据[J].经济研究,2003,(1):3-12.

[10]张丽华,汪冲.解决农村义务教育投入保障中的制度缺陷——对中央转移支付作用及事权体制调整的思考[J].经济研究,2008,(10):144-153.

[11]Krishna A,Kapila M,Porwal M,et,al.Why growth is not enough:Household poverty dynamics in Northeast Gujarat,India[J].Journal of Development Studies,2005,41(7):1163-1192.

[12]Skoufias E,di Maro V.Conditional cash transfers,adult work incentives,and poverty[J].Journal of Development Studies,2008,44(7):935-960.

[13]Jung H,Thorbecke E.The impact of public education expenditure on human capital,growth,and poverty in Tanzania and Zambia:A general equilibrium approach[J].Journal of Policy Modeling,2003,25(8):701-725.

[14]Maitra P,Ray R.The effect of transfers on household expenditure patterns and poverty in south Africa[J].Journal of Development Economics,2003,71(1):23-49.

[15]Quisumbing A.Food aid and child nutrition in rural ethiopia[J].World Development,2003,31(7):1309-1324.

[16]Van de Walle D.Testing Vietnam’s public safety net[J].Journal of Comparative Economics,2004,32(4):661-679.