江苏省江都市农村居民点整理分区研究

2013-09-27甘志伍欧名豪丑建立

李 鑫,甘志伍,欧名豪,丑建立

(1.南京农业大学 土地管理学院,江苏 南京210095;2.江西省地源评估咨询有限责任公司,江西 南昌330077)

农村居民点是中国农村土地利用的重要组成部分,其数量与利用特征不仅影响城乡建设用地发展方向和利用水平[1],且可能形成未来中国土地资源挖潜的重要空间。目前农村居民点利用的突出问题是在农村人口城镇化过程中,居民点用地未随城镇化进程减少,部分地区出现无序增加势头,农村居民点大量闲置,废弃现象严重[2-3];农村居民点数量多、规模小、分布零散,缺少统一布局规划[4]。鉴此,学术界对农村居民点进行了大量研究,龙花楼[5-6],刘彦随等[7]提出农村宅基地数量变化规律和空心村相关理论,且归纳出空心村演化规律、机理和变化驱动机制,形成较系统的空心村理论体系。姜广辉等[8],胡贤辉等[9]分别对农村居民点演化规律和居民点变化驱动因素进行了理论和实证研究,为农村居民点整理和农村宅基地政策制定提供了依据。大批学者对农村居民点整理潜力进行过研究,其中最常用方法是在人均或户均整理潜力基础上进行限制条件修正而形成现实潜力,限制条件包括自然条件、经济条件与社会条件等[10-14]。也有部分学者针对不同地域特征、经济发展阶段和不同居民点类型,研究农村居民点整理模式[15-17]。对农村居民点整理分区,刘玉等[18]和关小克等[19]从区域自然经济状况、人均居民点面积和整理需求等角度对河北省与北京市农村居民点整理进行了分区研究,对居民点整理的时空配置提出科学依据。与其他方面相比,农村居民点整理分区研究相对较少,其中关于分区的依据、方法和指标等研究不足,需深入研究。土地整理实践中,往往因缺乏科学评价方法,农村居民点整理时序安排、项目选择与空间布局由政府决策决定,而导致农村居民点整理区域选择与规划决策的科学性不足[18],因此如何对居民点整理进行科学分区成为亟需深入研究的重要课题,具有重要的实践意义。本文以江苏省江都市为例,从整理区农村居民点分布、整理居民点能力和对居民点整理需求3个方面建立评价指标体系,基于综合评价分值和人均居民点用地水平划定整理区域,以期对农村居民点整理时序安排和政策措施制定提供依据。

1 研究区概况

江都市位于江苏省中部,属长江中下游平原,境内地势平坦,河湖交错,平均海拔在5m左右,气候属于亚热带湿润气候,地形主要是平原,中部略高,南北稍低。2008年全市总人口95.47万,其中农村人口50.13万,城镇化率是52.51%,下辖13个乡镇。境内人均耕地0.001 2hm2,土地后备资源匮乏,水域面积较大,占全市总面积14.23%,因此土地开发潜力小。同时随长三角经济一体化、沿江沿河开发等发展战略实施,未来江都市经济将迅速发展,建设用地需求会大大增加。江都市农村居民点利用呈现以下特征:首先农村居民点面积大,2008年全市农村居民点13 647hm2,占土地总面积10.26%,且农村人均居民点面积高达272m2,其中有10乡镇人均居民点用地高于国家标准规定的150m2/人最高上限,因此若按国家标准规范进行整理,则江都市居民点用地潜力十分巨大。其次江都市农村居民点分布比较分散,主要沿河和沿路布局,而呈现大杂居、小聚居场面,在2008年全市土地利用现状图中,面积大于1 000m2的居民点图斑有1.85万个,平均每个行政村62.7个。再次由于制度原因,新建住房大都在村庄外围,而村庄内却有大量空闲宅基地或闲置土地,也有一些农户早已举家迁至城镇,却有房屋在农村长期保留,形成空置住宅,总之最近几年农村人口不断减少,而农村用地规模却在持续增加。因此在全面建设小康社会和新农村建设背景下,江都市应充分发挥自身经济优势,加强对空心村庄、零散居民点整理,控制村镇建设用地扩张,盘活农村建设用地,改善农村生活环境,不断提高农村土地利用效率。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

矢量数据来自扬州市国土资源局提供的2008年末分乡镇1∶5 000江都市土地利用现状图。用Arc-GIS 9.3软件处理形成空间分辨率为20m栅格图像,用Fragstats软件计算与农村居民点分布有关的景观指数。社会经济数据来自《扬州统计年鉴》(2009),其中分乡镇的农村人口数据来自对乡镇政府调研(若用年鉴中的农村户籍人口则不准确,应考虑流动人口影响,因此向镇政府访查可获流动人口数据,因而更准确计算人均居民点面积)。

2.2 评价指标体系与权重

运用综合评价法从农村居民点景观布局、整理居民点能力和对居民点整理需求3方面评价研究区域,根据人均居民点面积和评价值大小,划定居民点整理区域,分析每区域居民点利用特征和阻碍居民点整理因素,研究不同分区居民点整理的具体措施和政策重心,为有的放矢的农村居民点整理政策制定提供依据。

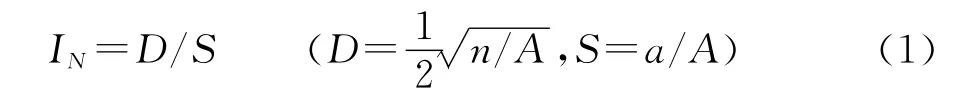

本文从农村居民点景观布局、整理居民点能力和对居民点整理需求3方面构建居民点整理综合评价指标体系,作为分区依据。居民点用地数量和布局是影响居民点整理的主要内部因素,这里人均居民点面积是进行整理分区的主要根据,而居民点用地布局则同整理能力和整理需求2个外部因素一起构建综合评价指标体系。居民点分布越分散,形状越不规则,则越需要整理,因为分散或不集聚的居民点形态具有更多不同等级农村道路,而造成土地资源相对浪费,且阻碍道路统一建设和医疗卫生等基础设施统一供给。这里用景观生态中的景观分离度(isolation index)指数和斑块形状指数(patch shape index)描述居民点分布集聚与斑块形状[20-21]。景观分离度是指某一景观类型中斑块分布的离散程度,分离度越大,则表示居民点在地域分布上越分散、越复杂,形状指数越大,表示居民点形状越复杂、越不规则,越需要优先整理。景观分离度由下式计算:

式中:IN——居民点斑块分离度指数;D——斑块密度指数;S——居民点斑块平均面积;A——区域总面积;a——区域居民点面积;n——居民点斑块数。

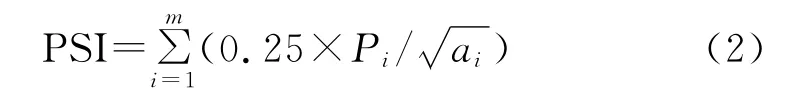

形状指数为:

式中:PSI——居民点形状指数;Pi——第i斑块周长;ai——第i斑块面积;m——居民点斑块数目。

整理居民点能力指地方政府对居民点整理的经济支持能力,毕竟居民点整理是一项投资较大的整治工程,关系到房屋拆迁补偿、农田基础设施建设与居住区新建等不同方面,需花费大量财力,因此没有一定财政支持,居民点整理很难进行或取得预期结果,所以资金成为整理关键因素,而资金与地方经济实力和财政收入密切相关,因此选择取人均GDP,GDP总量与财政收入3项指标表征农村居民点整理能力(人均GDP代表区域经济发展水平,而农村居民点整理需大量资金投入,对资金总量有很高要求,因此区域GDP总量和财政收入也是重要影响因素)。整理需求是指社会经济发展对农村居民点整理的拉动。在城乡建设用地增减挂钩背景下,居民点整理是新增建设用地指标主要来源,若上级规划下达新增用地指标不能满足区域社会经济需求,那么就产生对居民点进行整理的客观需要。居民点整理后的土地大多转变成耕地,是耕地增加主要来源,因此在耕地占补平衡压力下也会产生居民点整理需求。同时区域人均耕地面积越小,单位面积农地劳动力越多,可开垦耕地后备资源越少,则进行农村居民点整理愿望就越迫切。所以选取新一轮土地利用规划中新增用地指标与现实需求差值(现实用地需求是根据近5a建设用地增长与未来经济社会发展目标确定,新增建设用地指标是上级规划下达给不同乡镇的,多数情况下新增用地指标不能满足实际用地需求,两者之差一定程度上可解释居民点整理需求大小,若两者之差是负数,则以0表示进行评价)、新一轮规划中乡镇的整理复垦指标、人均耕地面积和单位面积农地劳动力来表征居民点整理需求。

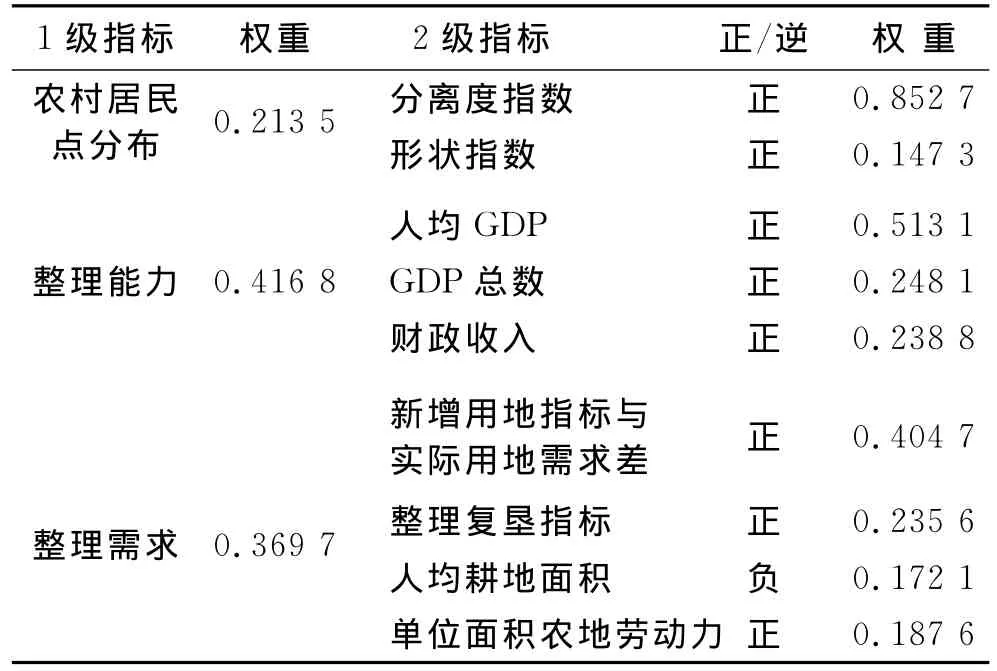

指标权重在综合数量评价中尤其重要,直接关系到评价结果准确程度。目前权重确定主要有主观赋权法和客观赋权法两类,客观赋权法所确定权重是由变量本身变化水平而决定,对农村居民点整理来说,指标变化大小与指标权重无内在关系,因此客观赋权法所确定的权重无法真实表达评价指标的相对重要性,因此这里选用特尔非法来确定综合评价指标体系权重。

3 结果与分析

3.1 综合评价结果

挑选高校相关科研工作者、政府相关工作人员等30名专家确定指标体系权重如表1所示。所确定1级指标权重中,整理居民点能力和对居民点整理需求的权重较高;2级指标权重中分离度指数相对形状指数权重很高,这是因为居民点分布很大程度上由斑块分散度决定,形状因素对其作用较小;相对GDP总量和财政收入,专家认为人均GDP更能体现区域居民点整理能力;整理需求中新增用地指标和实际需求差值一项权重最高,这是因为江都市土地整理折抵建设用地指标是居民点整理的主要驱动因素。

表1 江都市农村居民点整理分区评价指标与权重

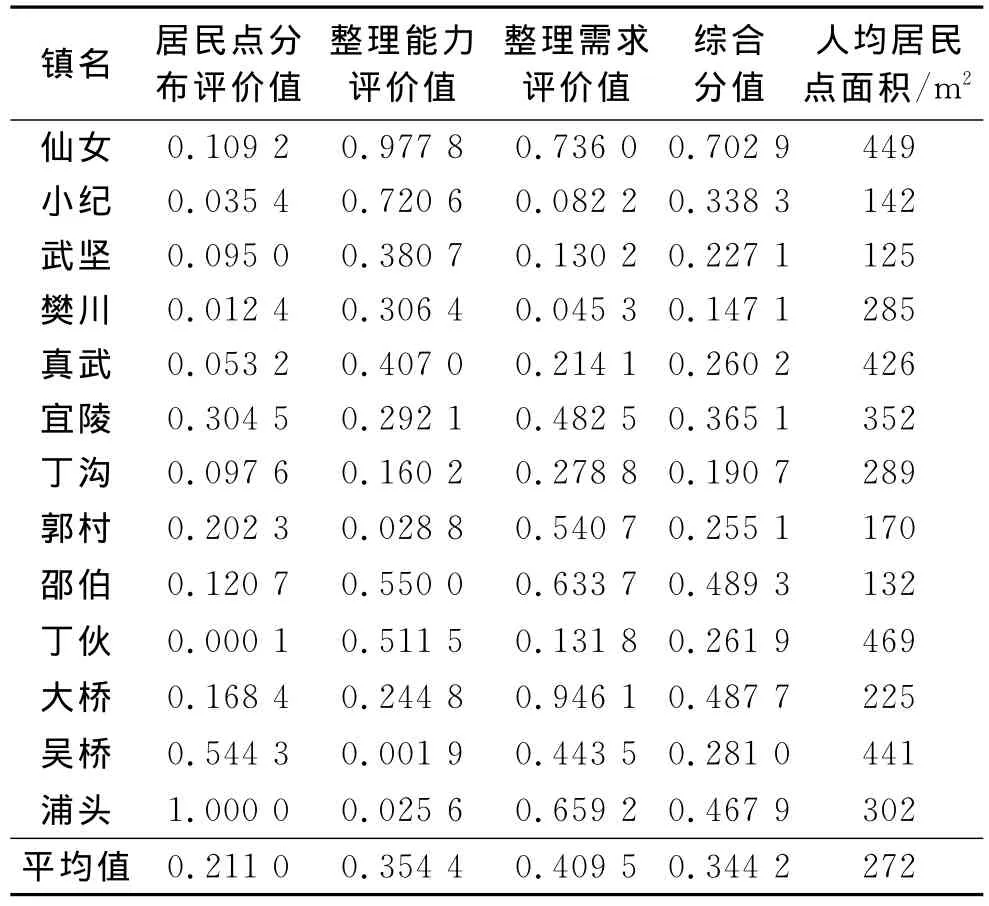

对指标变量进行标准化,标准化变量与其权重复合相乘然后加总后得到评价单元综合评价值,结果如表2所示。农村居民点景观分布最不理想的是浦头镇,分离度指数和形状指数都最大,说明居民点分布最不集聚,形状也最不规则,而丁伙镇居民点分布评价值最小,说明居民点分布状况最佳。仙女镇的居民点整理能力和整理需求评价值最高,这是由于仙女镇是江都市中心城区所在地,经济发展水平高,年财政收入达7.1亿元,占全市35.63%,因此有相当资金实力进行居民点整理,同时近年仙女镇经济发展飞速,规划下达新增指标远不能满足其用地需求,因此对居民点整理折抵建设用地指标产生强烈愿望。综合评价值最大是仙女镇,其值为0.702 9,最小是樊川镇,其值为0.147 1。

表2 江都市农村居民点整理分区综合评价结果

3.2 农村居民点整理分区

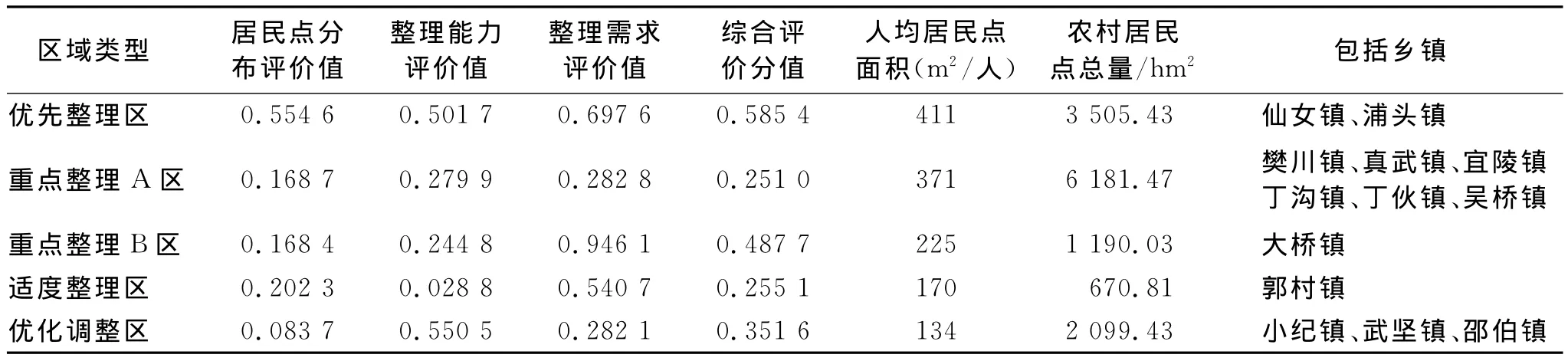

根据人均居民点用地水平和综合评价分值大小对居民点进行整理分区,具体分区规则与命名如下:对人均居民点用地面积确定2个临界点,一是江都市平均人均居民点面积272m2,二是《村镇规划标准》所规定国家最高标准150m2/人;对综合评价分值确定1个临界点,即综合分值平均值0.344 2。人均居民点面积大于272m2,综合评价值大于0.344 2的单元划成优先整理区;人均居民点大于272m2,综合评价值小于0.344 2的单元划成重点整理A区;人均居民点介于150~272m2,综合评价值大于0.344 2的单元划成重点整理B区;人均居民点介于150~272m2,综合评价值小于0.344 2单元划成适度整理区;人均居民点面积小于150m2单元划成优化调整区(表3)。

优先整理区包括仙女镇和浦头镇,居民点面积3 505.43hm2,占居民点总量25.69%。该区人均居民点面积大,平均达411m2/人,整理潜力巨大,且居民点分布评价值很高,说明居民点空间布局不集聚,亟需整理,人均GDP达2.75万,因此居民点整理具有较强经济实力,同时该区的整理需求评价值高,表明相关主体对居民点整理需求迫切。优先整理区地理位置优越,经济增长迅速,城乡建设用地供需矛盾突出,人均耕地面积少,耕地后备资源不足,进行农村居民点整理时应将农民向中心村和小城镇集中,加强中心村与小城镇建设,以居民点整理作契机,加快城乡一体化建设和城乡统筹发展步伐。对于远离中心镇的居民点,整理后土地主要用作耕地,以缓解耕地供给不足,同时折抵建设占用耕地指标;对于中心镇周围农村居民点,整理后土地可直接用于城镇建设,满足城镇外延需求。

表3 江都市农村居民点整理分区结果

重点整理A区包括樊川、真武等6乡镇,居民点面积6 181.47hm2,占居民点总量45.29%。该区居民点面积大,人均居民点水平高,为371m2/人,由于居民点基数面积和人均水平都较高,因此整理潜力十分可观。但该区整理能力和整理需求评价值不高,所以居民点整理不可操之过急,应以经济基础作依据,按既定规范和程序,在尊重农民意愿基础上合理推进居民点整理进度。整理方式主要是迁村并点,加强中心村规划与建设,重构乡村空间,整理出土地应主要转变成耕地,建设集中连片的高标准农田,提高耕地质量和粮食生产能力,确保区域粮食安全。

重点整理B区是指大桥镇,该区居民点面积1 190.03hm2,占全市8.7%,人均居民点225m2/人。与重点整理A区相比,B区整理需求高,同时B区人均居民点面积又小,为满足整理需求,同时又考虑区域居民点利用现状,该区主要整理方式以空置居民点整治为主,对规模较小居民点进行迁村并点,重点对旧宅基地和闲散地进行改造,盘活村内空闲土地,提高土地集约利用水平,腾出土地主要用作耕地,以折抵新增建设用地指标,同时提高人均耕地面积。

适度整理区主要是郭村镇,该区居民点面积671.81hm2,占全市4.92%,人均居民点面积170m2/人,整理能力评价值较低,为0.028 8,表明居民点整理经济实力不强,又由于整理基数和人均居民点水平相对不高,因此整理潜力不大。基于整理能力和整理需求的实际考虑,该区不宜开展迁村并点等大规模整治活动,而只是有步骤地对空闲、闲置土地进行整理,将整理出土地还园、还林,构建农村绿色空间,防止水土流失,保护生态环境。

优化调整区包括小纪、武坚等3乡镇,居民点面积2 099.43hm2,占全市15.38%,人均居民点134m2/人,已达到国家规定标准,因此整理潜力小。该区应主要进行居民点内部结构优化,消除土地不合理利用现象,减少不合理利用造成的安全隐患和环境污染;整治空闲和废弃土地,整治后土地用于卫生、道路等基础设施建设;保护村庄自然文化与风景名胜用地,构建村庄生态网络体系;提高农村居民点容积率,控制农村建设用地蔓延扩张,保持居民点用地高效集约利用。

4 结论

本文从居民点景观分布、整理居民点能力和对居民点整理需求3方面构建综合评价指标体系,以综合评价结果和人均居民点面积为依据划定江都市居民点整理分区,将全市划成优先整理区、重点整理A区、重点整理B区、适度整理区和优化调整区。优先整理区处在经济较发达区域,居民点整理应注重城乡一体化,加快城乡统筹发展。重点整理A区是未来江都市整理潜力的主要来源,应以经济基础作依据,不应操之过急,且整理过程应重视和加强中心村规划与建设,将整理出土地变成集中连片高标准农田。重点整理B区主要特征是整理需求高,其首先要整治旧宅基地和闲散土地,然后对规模较小居民点进行村庄合并,且将腾出土地用作耕地,以折抵新增建设用地指标。适度整理区居民点面积和人均居民点水平不高,经济实力也不强,不宜开展大规模整治活动,而只是有步骤地对空闲和闲置土地进行整理。优化调整区居民点集约利用水平已相对较高,应主要对居民点内部用地结构进行优化,同时控制居民点外延扩张。

[1]孔雪松,刘艳芳,邹亚锋.基于农户意愿的农村居民点整理潜力测算与优化[J].农业工程学报,2010,26(8):296-300.

[2]宋伟,陈百明,姜广辉.中国农村居民点整理潜力研究综述[J].经济地理,2010,30(11):1871-1877.

[3]刘勇,吴次芳,杨志荣.中国农村居民点整理研究进展与展望[J].中国土地科学,2008,22(3):68-73.

[4]张强.农村居民点布局合理性辨析:以北京市郊区为例[J].中国农村经济,2007(3):65-72.

[5]龙花楼.中国农村宅基地转型的理论与实证[J].地理学报,2006,61(10):1093-1100.

[6]龙花楼,李秀彬.长江沿线样带农村宅基地转型[J].地理学报,2005,60(2):179-188.

[7]刘彦随,刘玉,翟荣新.中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J].地理学报,2009,64(10):1193-1202.

[8]姜广辉,张凤荣,陈军伟,等.基于Logistic回归模型的北京山区农村居民点变化的驱动力分析[J].农业工程学报,2007,23(5):81-87.

[9]胡贤辉,杨钢桥,杨霞,等.农村居民点用地数量变化及驱动机制研究:基于湖北仙桃市的实证[J].资源科学,2007,29(3):191-197.

[10]宋伟,张凤荣,姜广辉,等.自然限制性条件下天津市农村居民点整理潜力估算[J].农业工程学报,2006,22(9):89-93.

[11]李宪文,张军连,郑伟元,等.中国城镇化过程中村庄土地整理潜力估算[J].农业工程学报,2004,20(4):276-279.

[12]林坚,李尧.北京市农村居民点用地整理潜力研究[J].中国土地科学,2007,21(1):58-65.

[13]石诗源,张小林.江苏省农村居民点用地现状分析与整理潜力测算[J].中国土地科学,2009,23(9):52-58.

[14]宋伟,张凤荣,孔祥斌,等.自然经济限制性下天津市农村居民点整理潜力估算[J].自然资源学报,2006,21(6):888-899.

[15]叶艳妹,吴次芳.我国农村居民点用地整理的潜力、运作模式与政策选择[J].农业经济问题,1998,19(10):54-57.

[16]高燕,叶艳妹.农村居民点用地整理的影响因素分析及模式选择[J].农村经济,2004(3):23-25.

[17]杨庆媛,田永中,王朝科,等.西南丘陵山地区农村居民点土地整理模式:以重庆渝北区为例[J].地理研究,2004,23(4):469-478.

[18]刘玉,刘彦随,王介勇.农村居民点用地整理的分区评价:以河北省为例[J].地理研究,2010,29(1):154-153.

[19]关小克,张凤荣,曲衍波,等.北京市农村居民点整理时空配置综合评价[J].中国土地科学,2010,24(7):30-35.

[20]李敬峰.基于景观格局演变的农村居民点整理研究:以唯宁县为例[D].南京:南京农业大学,2008.

[21]蔡为民,唐华俊,陈佑启,等.近20年黄河三角洲典型地区农村居民点景观格局[J].资源科学,2004,26(5):89-96.