清康熙年间黑龙江地区达斡尔人编旗驻防考实

2013-09-27阚凯

阚 凯

(中央民族大学历史文化学院,北京 100081)

清康熙年间黑龙江地区达斡尔人编旗驻防考实

阚 凯

(中央民族大学历史文化学院,北京 100081)

清代黑龙江地区的达斡尔人在康熙、雍正年间经过了两次大规模的编旗驻防活动,极大地补充了黑龙江地区的兵员,在黑龙江八旗驻防体系中发挥了巨大的作用。其中从康熙二十三年(1684年)至康熙三十一年(1692年),黑龙江地区的达斡尔人在清政府的安排下,先后6次编旗设佐。这一过程中的族属、驻防地、佐领数也在不断变化之中。

索伦;达斡尔;康熙朝

清军攻占北京后,原居于东北的满族人众,大多“从龙入关”,当时的情景是:“沈阳农民,皆令移居北京,自关内至广宁十余日程,男女抉携,车毂相击。”[1](P3756)据有学者考证,顺治元年(1644年)至二年(1645年)间,满族入关人数多达百万之众。[2](P8)特别是作为其军队精锐的满蒙汉军八旗,更是往返征战于关内各地,这就造成了东北防务的空虚。作为满族的龙兴之地,东北地区的重要性对清王朝来说不言而喻,为解决兵源不足的问题,将当地各土著居民编入八旗成为解决这一问题的有效手段。康熙年间,清政府在黑龙江地区开始大规模地从达斡尔等部族中抽调成丁,开启了从康熙朝到雍正朝约50多年编旗驻防的帷幕。学界以往对清代黑龙江地区的八旗驻防研究成果颇多,但关注的重点多为八旗驻防的内部体制与机构设置以及兵额与饷额等,具体到编旗过程,则有不尽详实之处,且编设旗佐的数量也多相互抵牾。本文拟对康熙年间黑龙江地区达斡尔族编旗驻防的脉络加以厘清,以期还原此段史实。

一、康熙朝以前索伦达斡尔人编佐的状况

明末清初,居于黑龙江地区的土著居民主要包括鄂伦春、鄂温克、达斡尔等族,统称索伦部。康熙六年(1667年)的史书记有“查打虎儿有一千一百余口,未编佐领,应照例酌量编为十一佐领,设头目管理”,[3](卷22,P310)这是最早单独出现达斡尔(打虎儿)之族名。康熙二十二年(1683年),又有“俄人诱索伦、打虎儿、俄罗春之打貂人”[3](卷112,P147)之语。由此可见,最迟至康熙年间,达斡尔、鄂伦春已开始单独冠名,而索伦则开始专指鄂温克人。

早在天聪年间,黑龙江地区达斡尔人便与后金政权发生了联系。天聪八年(1634年),达斡尔族著名首领巴尔达齐“率四十四人来朝,贡貂皮一千八百一十八张”。[4](卷18,P239)此后,有关达斡尔与后金(清)之间的交往史不绝书,但双方之间的交流多限于贡貂、朝觐、赏赐等事,直至崇德四年(1639年),皇太极命令索海、萨穆什喀出征索伦部落。此次出征,收降了大量索伦人众,崇德五年(1640年)五月,将其中归降的男子481人编设牛录,皇太极谕曰:“尔等可令索伦来归之众,同我国外藩蒙古郭尔罗斯部落,于吴库马尔、格伦额苏勒、昂阿插喀地方驻剳耕种,任其择便安居,其中有能约束众人堪为首领者,即授为牛录章京,分编牛录。”[4](卷51,P687)这481人后来被编为了8个牛录。同年,又将萨穆什喀等往征索伦所获之“二千七百五十一名,妇女三千九百八十九口,编入八旗,至是,均赏衣服布匹,复令较射,分别等第。一等者,视甲喇章京;二等者,视牛录章京;三等者,视半个牛录章京。”[4](卷53,P71)随着对黑龙江地区的征服,大量的索伦人众开始归附清朝。崇德六年(1641年)五月,“索伦部落一千四百七十一人来降”,“以都勒古尔、达大密、绰库尼、阿济布为牛录章京,管理索伦部落新降人户”,并“赐索伦部落牛录章京都勒古尔、达大密、阿济布、讷努克、窦特、布克塔、充内堪代、俄尔噶齐、吴叶、勒木白德、乌阳阿、章库、车格德、拜察库、挠库、讷墨库等蟒缎朝衣……”。[4](卷56,P751)如此众多的索伦人众被编旗设佐,是否意味着他们就此都纳入了八旗序列中了呢?显然并不都是如此,因为在崇德七年(1642年)和顺治五年(1648年)又出现了赐“索伦部落牛录章京讷耨克等二十二人宴”,[4](卷59,P807)“索伦部落牛录章京阿济布等贡貂皮,赏赉如例”[5](卷39,P313)等语,此处的讷耨克即为前面提到的讷努克。可见,此时编设的索伦牛录仍是以贡貂为主要任务,并以血缘关系为纽带的一种地域性的组织结构。[6](P229)又查阅乾隆朝颁定的《八旗通志》可发现,在镶黄旗满洲第五参领下的第一佐领,为崇德五年(1640年)由索伦人丁编为半个牛录,命布克沙管理,后来因为人丁滋生,遂编为一整牛录。[7](卷,P38)此处的布克沙,似应即前文所提到的16佐领中的布克塔。由于史料的残缺,究竟有多少索伦牛录被纳入八旗满洲序列尚不能明确,但可以确知的是,这一时期编设的索伦牛录被分为了两个部分,一部分仍于原居住地为清政府贡貂,而另一部分则成为新编满洲八旗的一部分。

二、康熙年间索伦达斡尔人的六次编旗驻防

从十七世纪四十年代开始,沙俄势力开始向黑龙江流域渗透,这就迫使原居于黑龙江、精奇里江一带的达斡尔人逐渐向南迁移至嫩江流域。康熙二十一年 (1682年),宁古塔将军巴海、副都统萨布素率“乌喇、宁古塔兵一千五百名,并置船舰,发红衣炮、鸟枪及演习之人,于黑龙江、呼玛尔二处建立木城”,[3](卷106,P82)驱俄战争由此开始。但由于兵源不足,清政府开始在黑龙江当地征调达斡尔人参与此次战争。康熙二十二年(1683年),萨布素奏:“应于来春,就近移打虎儿兵五百人,先赴额苏里耕种,量其秋收,再迁家口,以乌喇、宁古塔兵三千,分为三班,将军、副都统等更番统领驻防。”[3](卷112,P162)关于这些达斡尔兵丁是否就此驻防黑龙江,《实录》中并无明确记载,但查阅档案,却可发现此五百人之踪迹。据康熙二十四年(1685年)正月十五日《黑龙江将军萨布素等为晓谕达斡尔官兵携带口米事致钦差轻车都尉的咨文》称:“驻防本处达斡尔八牛录五百兵丁前来之时,应从各自家里携带充足行军口米,今年耕种所需牛只夫役,请晓谕各自携带。”[8](P2)另据雍正六年(1728年)黑龙江将军那苏图的咨文:“正蓝旗达斡尔佐领额扎尔根病故。经案额扎尔根承袭佐领厚案,康熙二十二年出征雅克萨五百牲丁与二十三年初编佐……”,[8](P263)可以确知,康熙二十三年(1684年),这500达斡尔人被编为8个佐领,开始驻防黑龙江城。

勾检康熙二十四年(1685年)及二十七年(1688年)档案,不难发现此8佐领之姓名与旗色。其中,镶黄旗佐领额勒珀车、正黄旗佐领塔尔呼兰、正白旗佐领绥伯 (后病故,由其子依哈图补放)、正红旗佐领毕勒聪额、镶白旗佐领图扬图、镶红旗佐领格吉格哩、镶蓝旗佐领提帕尼,而正蓝旗佐领并未提及。但查康熙二十七年(1688年)六月初一日《黑龙江将军萨布素等为补发兵丁孀妇钱粮事致宁古塔将军等的咨文》中有“达斡尔孙特依牛录”的记录,核对康熙二十九年有关黑龙江城墨尔根驻防兵丁的档案,其中驻防黑龙江城正蓝旗达斡尔佐领为苏特依(孙特依),可知前述档案中未注旗色之达斡尔孙特依牛录当属正蓝旗。

康熙二十七年(1688年),清政府第二次在索伦人中编旗设佐驻防。由于此次编旗原因主要是因为索伦人生活贫困,无以为生,故此次所编八旗索伦人被称作“贫穷索伦”。此次编旗活动始于康熙二十七年一月,当时的索伦总管玛布岱致黑龙江将军萨布素的咨文中称:“为报送贫穷索伦达斡尔中情愿披甲人等数目事,轻车都尉玛拉、郎中依道会同查问,情愿披甲者,贫穷索伦三百三十二人,贫穷达斡尔八十四人,此外尚有外出打牲之人等未及查问,俟伊等返回之时再行查问,若有情愿披甲者,另文咨报。”[8](P24)由于当时索伦部的打牲牲丁尚有一部分未归,故此次编旗活动直至年底才告完成。有关档案中关于这次编旗的详细情况记录如下:

应披甲之贫穷索伦达斡尔人等到达后即行编设牛录。索伦之达达克图为佐领,此牛录以卓克希勒图为骁骑校,披甲六十二人;赛图为佐领,此牛录以纳密岱为骁骑校,披甲六十二人;霍伦岱为佐领,此牛录以噶日勒图为骁骑校,披甲六十二人;雅奇岱为佐领,此牛录以希勒庆额为骁骑校,披甲六十二人;恩格尔为佐领,此牛录以色尔特赫依为骁骑校,披甲六十三人;色勒布为佐领,此牛录以希纳岱为骁骑校,披甲六十三人。已咨兵部,议以达答克图、透讷依、依策勒图牛录隶镶黄旗;霍鸾岱、雅奇岱牛录隶正黄旗;赛图、鞥额、色勒布牛录隶正白旗。所编八个牛录共计佐领八员、骁骑校八员,每牛录算上小领催各六名,则披甲为五百人。[8](P78)

那么,这8个贫穷索伦牛录最后驻于何处,据康熙二十七年(1688年)黑龙江将军萨布素给索伦总管的咨文称:

速行查验可披甲之索伦达斡尔,遇有收抚即速咨报我等。现以天寒,尔等咨行我等,再至我等咨复,则渐趋寒冷,俟收拢完毕,以尔等人力护送。此番前来,若情愿将各自子女一同携来,令其携来,不能前来者,若欲暂留索伦达斡尔地方,即可留下。此项人等到达我处后即编牛录,我处驻防与墨尔根驻防需分别编佐。[8](P50)

可见,最初萨布素原想将此次编设的索伦达斡尔人于黑龙江城和墨尔根两处驻防。但查康熙二十九年(1690年)及三十四年(1695年)黑龙江城驻防八旗佐领名录,并未见此八佐领,而在墨尔根城的名单中则可见此八人。由此可知,康熙二十七年(1688年)所编的贫穷索伦八佐领最后的驻防地为墨尔根。

康熙二十九年(1690年),仍然是为了解决索伦达斡尔人的生计问题,清政府再次从他们中间抽丁设佐。据康熙二十九年的档案:“拨补披甲之(索伦)二百零七丁,达斡尔十八丁,加上佐领一员,已于康熙二十八年八月初五日送往尔处。彼等均于本月初十日起到达墨尔根地方。”[8](P83)可见,这次编佐活动在康熙二十八年(1689年)即以开始。关于此次编旗设佐的具体情况,康熙二十九年萨布素呈送康熙帝的题本中有较详细的叙述:

查得,索伦达斡尔内无以为生应拨补披甲之索伦,加上索伦佐领一员,二百七丁;无以为生应拨补披甲之达斡尔二百丁。依照先前编设八牛录贫穷索伦之例编设牛录,由其中拣选干练之人,将曾任佐领之萨姆巴库补放佐领,塔勒达尼补放该牛录骁骑校,设披甲六十二名。将索伦固耶克补放佐领,齐岱补放该牛录骁骑校,设披甲六十二名。将索伦多伦绰补放佐领,霍莫尔多补放该牛录骁骑校,设披甲六十二名。再以达斡尔十八丁、索伦十二丁,会同先前编设牛录之贫穷索伦各牛录所余之丁,设一牛录,然无干练之人可补放佐领骁骑校。镶黄旗陈达斡尔格吉格尔牛录骁骑校霍罗耐精干,堪以管理,将其补放佐领,因罪革职留任陈达斡尔骁骑校温杜拉哈精干,堪以管理,将其补放此牛录骁骑校,设披甲六十三名。萨姆巴库隶镶黄旗,固耶克、多伦绰牛录隶正黄旗,霍罗耐牛录隶正白旗。[8](P92)

此次共编设4个佐领,分别为索伦佐领萨姆库巴、固耶克、多伦绰,达斡尔佐领霍罗耐(因霍罗耐原为达斡尔格吉格尔牛录之骁骑校,故将此佐列为达斡尔)。同年,在《索伦总管等为商议迁移索伦达斡尔人事致黑龙江将军的咨文》中又有:

尔等所属住在墨尔根周围达斡尔人等移居何地至今尚未确定,且今年房屋未拆,农田仍应种植。钦差大臣查勘墨尔根地方,若确定可建城驻兵则建城。此地达斡尔人等应尽早迁移。现今官兵移来建房耕地,若尔等达斡尔今年仍不迁移,则贫穷索伦十二牛录无居处无耕地。于我等圣主之民,无谁得利,众皆受损。惟尽快议定达斡尔迁移之地。既然本年迁移,在所移之地开垦,请将此处原有农田分拨耕种,将一半农田发给贫穷索伦十二牛录耕种。[8](P88)

此咨文中所提到的“贫穷索伦十二牛录”应即是康熙二十七年(1688年)所编的8个索伦牛录及此次所编之萨姆库巴等4个牛录。由此也可确知,康熙二十七年所编的8个索伦牛录应于康熙二十九年(1690年)随萨布素由黑龙江城迁至墨尔根驻防。参照康熙二十九年黑龙江城和墨尔根两处八旗佐领名录,我们又发现,在墨尔根城只有11个贫穷索伦牛录,此外还有隶属于正黄旗的达斡尔塔尔呼兰牛录,而此牛录为康熙二十三年(1684年)最初编设的8个达斡尔牛录之一,前次所编应驻防于墨尔根的正黄旗多罗绰牛录则出现在黑龙江城驻防中。此两牛录当为相互对调,其具体原因史料并未具体说明,但查康熙四十年(1701年)黑龙江将军沙纳海的题本,当时原任索伦总管的卜魁因病休致,命正黄旗达斡尔佐领塔尔呼兰补放为索伦总管。据吴雪娟考证,卜魁于康熙三十年(1691年)卸任,所以塔尔呼兰当于康熙三十或三十一年升为索伦总管,并率所属牛录迁至墨尔根。为保持各城的旗色之完整,故将原驻于墨尔根同样为正黄旗的多罗绰牛录对调至黑龙江城。

康熙三十年(1691年),清政府第四次在索伦达斡尔人中编旗披甲。披甲兵丁主要从科洛尔、喀尔塔尔奚、库玛尔、额雨尔、黑龙江等5个驿站中拣选,共抽丁150名,编为了3个牛录。其中“以正白旗浩劳纳依牛录温都尔罕补放佐领,达斡尔哈鲁尼补放骁骑校,编入镶黄旗;以正黄旗索伦霍罗岱牛录骁骑校噶喇勒图补放佐领,索伦浩丹楚补放骁骑校,编入正黄旗;以正白旗达斡尔依哈图牛录骁骑校道喇喀依补放佐领,达斡尔布勒塔纳依补放骁骑校,编入正白旗”。[8](P110)随后,又将温都尔罕牛录改拨入镶白旗,噶尔勒图牛录改拨入正红旗,多尔凯牛录(道喇喀依)改拨入正蓝旗。对于这3个牛录的驻防地,最初原计划驻于黑龙江城,以调换当地的达斡尔牛录,后因达斡尔人已在当地建房耕种,所以此3个牛录最后改为移驻墨尔根城。

同年八月,清政府将齐齐哈尔附近的达斡尔人又一次进行编佐。这次编佐的原因,据当时齐齐哈尔等村的达斡尔佐领称:“厄鲁特、喀尔喀相互征伐,若众巴尔呼等穷寇得知我等诸村散居而肆意侵扰,则欲保妻孥,亦非一时之所能收,且皇上之事,亦将难以适量采获。据此,我等情愿披甲,于我等住地附近,择一形势之地筑城聚居。”[9](P26)可见,这次编佐主要是因为当时准噶尔部进攻喀尔喀蒙古,属于喀尔喀车臣部的巴尔虎人举族内迁,但在内迁过程中,与原居于嫩江流域的索伦达斡尔人发生了冲突,为避免双方矛盾的激化,清政府遂将达斡尔人编旗设佐,更移驻地。另据《兵部为照准给达斡尔总管玛布岱副都统衔事给黑龙江将军萨布素的咨文》称:“由齐齐哈尔等各村达斡尔人中挑选一千丁披甲,驻于卜魁驿站地方新筑之城,由管理索伦总管玛布岱统领。”[8](P182)此处所提到的“卜魁驿站地方新筑之城”即是齐齐哈尔城。这次编设的佐领数目,在黑龙江将军萨布素发给兵部的咨文中有如下记载:“现齐齐哈尔周围村屯达斡尔等新编牛录,阿尔滨等十六佐,佐领十六人,骁骑校十六人,一千名兵丁,伊等亦多用硬弓。故阿尔滨等十六佐官兵弓,依照先前编设牛录贫穷索伦达达克图等八佐官兵发行之例,请发给七力以上、十力以下之弓。”[8](P189)这里提到当时这部分达斡尔人共编设了16个牛录。但查康熙三十四年(1695年)的齐齐哈尔驻防佐领名录,我们只发现有12个人的名字,那么是否是档案记录有误?又见同一年博尔德城驻防官兵名单,又可发现有镶黄旗达斡尔佐领郭尔必岱、正黄旗达斡尔佐领库特内、正红旗达斡尔佐领必勒格德依、镶白旗达斡尔佐领波哩堪等4人之名。在康熙三十二年(1693年)户部给黑龙江将军萨布素的咨文中曾提到迁移齐齐哈尔两个牛录的达斡尔人,前往墨尔根教习火枪。对于调派鸟枪兵赴墨尔根一事,在康熙三十一年(1692年)即以准备实行,当时计划调锡伯和达斡尔500官兵前往,但由于此时锡伯人正在迁移途中,所以议定一年后再行调拨。关于此事,在康熙三十二年(1693年)的档案中有如下记载:

为据墨尔根城稍近计,应将镶黄旗波哩喀牛录、正黄旗库特内牛录迁来,惟将镶黄旗果尔比岱、波哩喀二牛录皆往这边迁移,则致波哩喀牛录调换盔甲。据此,停波哩喀牛录,将昆都勒德依牛录移至墨尔根,或波哩喀、库勒德勒特依皆系镶黄旗,相应将昆都勒德依牛录由镶白旗退为镶黄旗,互换波哩喀、昆都勒德依二牛录盔甲,而后将波哩喀牛录派来此处之处。[9](P53)

据此档案,计划将波哩喀或昆都勒德依牛录调至墨尔根。但查康熙三十九年(1700年)黑龙江将军沙纳海给奉天将军的咨文,又可发现有“驻齐齐哈尔所属博尔德城之镶白旗波哩喀佐领”一语,[9](P151)既然博尔德城隶属于齐齐哈尔,则无波哩喀牛录迁移墨尔根,再移博尔德之事,可能的情况是此4牛录于康熙三十二年(1693年)直接调驻博尔德城。

康熙三十一年(1692年),蒙古科尔沁部将所属之锡伯、卦尔察、达斡尔人丁共计一万四千四百五十八名全部“进献”给清朝,其中可披甲之丁为一万一千八百一十二名。这些锡伯等族人众,最后被编为84个牛录,分别驻防于齐齐哈尔、吉林乌喇、伯都讷三地,其中齐齐哈尔驻防共编设了24个牛录。此次“进献”的达斡尔人究竟有多少人,史料中并未明确记载,但可以确知的是,有一部分达斡尔人在齐齐哈尔城被编入了八旗驻防。当时,“将锡伯丁二千二百五十名,编为十五牛录,达斡尔丁七百五十名,编为五牛录”。[9](P54)但自从康熙三十二年(1693年)以后,档案中却不见此5牛录之踪迹。赵志强和吴元丰先生认为,“当时,科尔沁所献锡伯人官员较多,而达斡尔人内只有佐领2员,且年老不能胜任。因此,除锡伯牛录外,达斡尔5个牛录、以锡伯达斡尔丁合编的2个牛录,其佐领均以锡伯人委任,统称锡伯24牛录。齐齐哈尔的锡伯族迁入盛京时,这部分达斡尔人也在其中,成为锡伯人了。”[10]然而,从档案的记录情况来看,事实却并非如此。在齐齐哈尔所编20个牛录中:

原先为官之锡伯副都统一员,参领三员,佐领二十一员,骁骑校十三员,典仪一员,三等侍卫三员。达斡尔仅有佐领二员,骁骑校五员,典仪一员,三等侍卫一员。察锡伯章京、骁骑校等荣华富贵之人,虽然丁少,但一族之中补放许多官员。穷族无体面之人,虽有丁六十、七十至百余名,但一官半职尚未补放。今若照部文,以其先为官,将一族之官四、五员悉数委用,则无官丁之族人实感不公。且于另族之牛录,仅起用另族之官员,俾其管束,则难以管束。据此,计族人之多寡,视技艺谙练,善于管束,拣选议补者:原参领奇塔特、阿玉西、音达,原佐领孔揆、扎木素、们笃、鄂齐尔、巴尔呼勒岱、那弥岱、乌尔图纳斯图、霍勒慧、布颜图、德勒登、阿布喇勒、阿裕锡、巴扎尔,原骁骑校鄂栾岱,原侍卫额布根,原委章京格玫、闲散阿穆呼朗,请补放佐领。原佐领布延图、扎噜、纳萨尔图、阿尔善、正古特依,原骁骑校乌尔图纳苏图、鄂哩喀、阿哩浑、特古德依、巴尼、鄂磊、谟奇塔特、索伦泰,原侍卫阿兰善、顾曼,闲散爱松阿、济喇、必里格、查图、巴西图,请补放骁骑校。因丁少官浮而留之佐领戴吞、骁骑校纳木西等人,请准注册,嗣其族牛录出缺,随出随用。[9](P54)

通过这份名单可以看出,达斡尔5个牛录并未因原任佐领数目少而改以锡伯人委任,而是将原为佐领的布延图等5人降为了骁骑校,将原为骁骑校的鄂栾岱等4人补放为佐领,以期达到以本族之官治本族之人的目地,而此鄂栾岱等4人可能即为达斡尔佐领。另外,在康熙三十一年(1692年)科尔沁“进献”锡伯等族人之时,曾有部分人丁漏查,在康熙三十三年(1694年)这些人相继被编入其亲族所属之牛录。其中有郭尔罗斯扎萨克四等台吉乌尔图纳苏图、鄂齐尔所属阿哈泰佐领下的莽色家达斡尔丁济兰泰、霍济泰及哈济噶尔家达斡尔丁齐哷泰,因其三人之兄弟在巴札尔佐领下,故将此三人归入巴札尔牛录,前文所提的巴札尔牛录未注明为何族。据此,巴札尔牛录也应为齐齐哈尔达斡尔5个牛录之一。在康熙三十二年(1693年)之后的档案中将达斡尔5牛录都归入锡伯人当中。对此,日本学者楠木贤道认为,“这应该是当时清朝大大改变了‘锡伯’这一称呼原有的含意,为了进行统治,将其作为民族的范畴重新进行了设定。”[11](P291)

三、余论

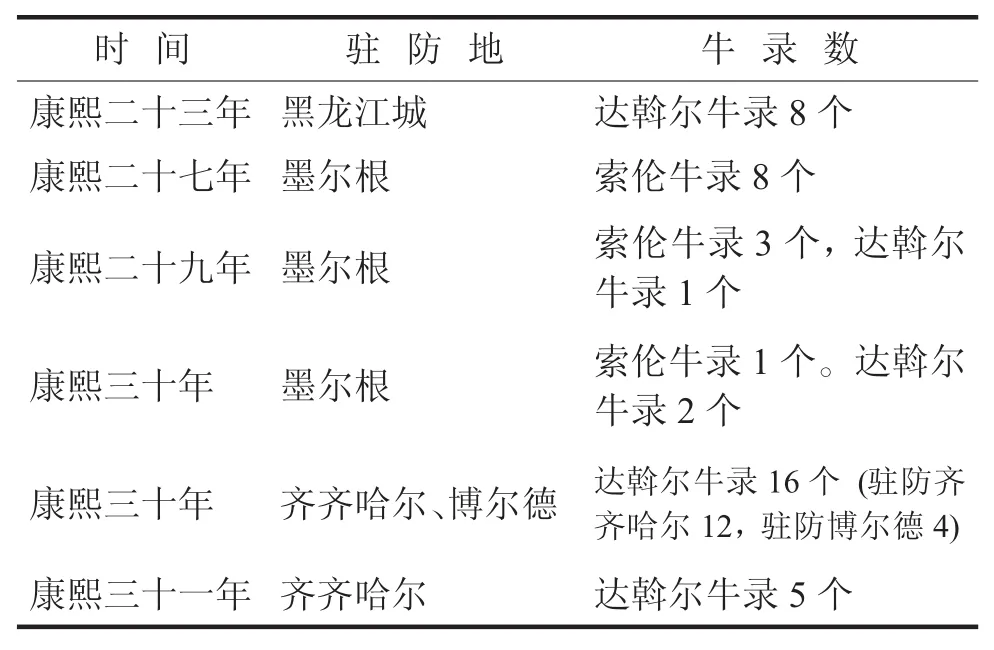

综上,从康熙二十三年(1684年)至康熙三十一年 (1692),清政府在黑龙江地区的达斡尔人中共编设牛录44个,其中索伦牛录12个,达斡尔牛录32个,具体情况见下表:

时 间 驻防 地 牛录 数康熙二十三年 黑龙江城 达斡尔牛录8个康熙二十七年 墨尔根 索伦牛录8个康熙二十九年 墨尔根 索伦牛录3个,达斡尔牛录1个康熙三十年 墨尔根 索伦牛录1个。达斡尔牛录2个康熙三十年 齐齐哈尔、博尔德 达斡尔牛录16个 (驻防齐齐哈尔12,驻防博尔德4)康熙三十一年 齐齐哈尔 达斡尔牛录5个

这里还有两点需要说明,在康熙三十年(1691年)黑龙江城的一个达斡尔牛录与墨尔根的一个索伦牛录曾互调驻防。从康熙三十八年 (1699年)开始,齐齐哈尔的5个达斡尔牛录随锡伯人一同迁至盛京地区。

这一时期,黑龙江城、墨尔根、齐齐哈尔三城的设置初步实现了清政府在黑龙江地区边防体系的构建,索伦、达斡尔人陆续被编入八旗驻防,若按每牛录50人计,大约有2200多人披甲当兵,极大地缓解了黑龙江地区兵源不足的状况,也解决了部分贫穷索伦达斡尔人的生计问题,史称“三城兵籍,达呼里居数之半”,[12](P204)便是这一情况的反映。同时,也为雍正十年(1732年)清政府在黑龙江地区再次编旗设佐提供了有效的经验。

[1]吴晗辑.朝鲜李朝实录中的中国史料(第9册)[M].北京:中华书局,1980.

[2]张 杰,张丹卉.清代东北边疆的满族[M].沈阳:辽宁民族出版社,2005.

[3](清)马 齐等.清圣祖实录(卷22)[M].北京:中华书局,1986.

[4](清)鄂尔泰等.清太宗实录[M].北京:中华书局,1986.

[5](清)巴 泰等.清世祖实录[M].北京:中华书局,1986.

[6]刘小萌.清前期东北边疆“徒民编旗”考查[A],满族的社会与生活[C].北京:北京图书馆出版社,1988.

[7](清)鄂尔泰等.八旗通志(初集)[M].长春:东北师范大学出版社,1985.

[8]达斡尔史料集编委会.达斡尔资料集(第九集)[M].北京:民族出版社,2009.

[9]中国第一历史档案馆.锡伯族档案史料[M].沈阳:辽宁民族出版社,1989.

[10]赵志强,吴元丰.锡伯家庙碑文考[J].社会科学辑刊,1984(4):98-105.

[11](日)楠木贤道.驻防齐齐哈尔的锡伯佐领的编立过程[A].清代中国的若干问题[C].济南:山东画报出版社,2011.

[12]方式济.龙沙纪略[A].龙江三纪[C].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1985.

〔责任编辑 赵立人〕

On the Dawoer Garrison in Heilongjiang Area during the Kangxi Period of the Qing Dynasty

KAN Kai

(School of History and Culture,Minzu University of China,Beijing,100081)

In Kangxi period and Yongzheng period of the Qing dynasty,Dawoer,an ethnic group,was incorporated into the" Eight Banners"as garrison for twice,which greatly supplemented the forces in Heilongjiang area and exerted enormous influence to the defence system.From the year 1684 to 1692,the goverment arranged six movements in which ethnic groups,defence areas and officials changed a lot.

Suolun;Dawoer;the Kangxi period of the Qing Dynasty

K249.2

A

1674-0882(2013)02-0011-06

2013-01-28

阚 凯(1978-),男,辽宁阜新人,在读博士生,研究方向:清史及北方民族史。