我院外科用药不良反应分析

2013-09-26赵俊宋金明刘宁李恩泽

赵俊 宋金明 刘宁 李恩泽

(青岛大学医学院附属医院,山东 青岛 266003)

药品不良反应(ADR)是指在正常剂量、正常用法情况下出现的与治疗目的无关的反应。世界卫生组织(WHO)曾有报道指出,临床用药中ADR发生率高达5%~ 20%,世界死亡人群中有三分之一死于药源性疾病[1],可见ADR的危害不可小视。为促进外科临床合理用药,对我院2011年外科药房上报的91例ADR报告进行统计分析。

1 资料与方法

收集2011年我院外科药房窗口因退药登记的ADR报告(不包括未进行退药登记的ADR情况),共收集91例ADR,按照患者的性别、年龄、给药途径、引起ADR的药品种类、涉及的器官或系统以及临床表现等进行统计与分析。

2 结果

2.1 ADR与患者性别、年龄的关系

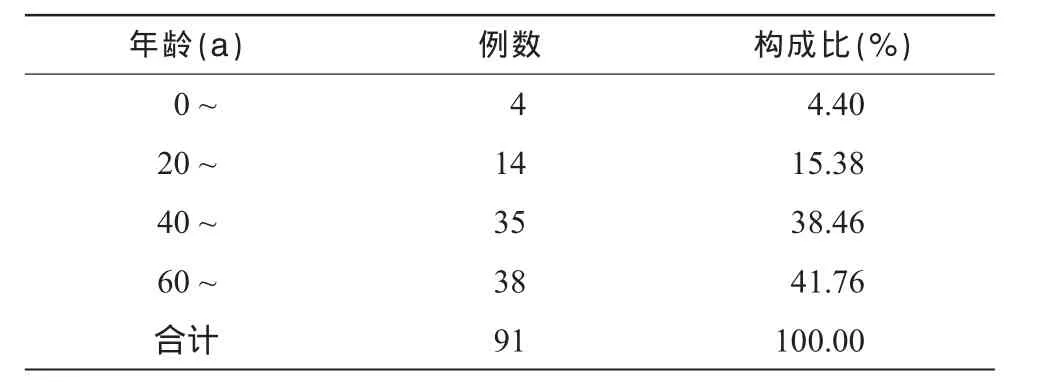

91例ADR病例中,男46例,女45例。ADR年龄分布广泛,患者年龄最小为7个月,最大为83岁,其中60岁以上老年人的发生率最高(41.76%)。91例患者的年龄分布具体情况见表1。

表1 发生ADR的91例患者年龄分布

2.2 ADR涉及药物品种及例数

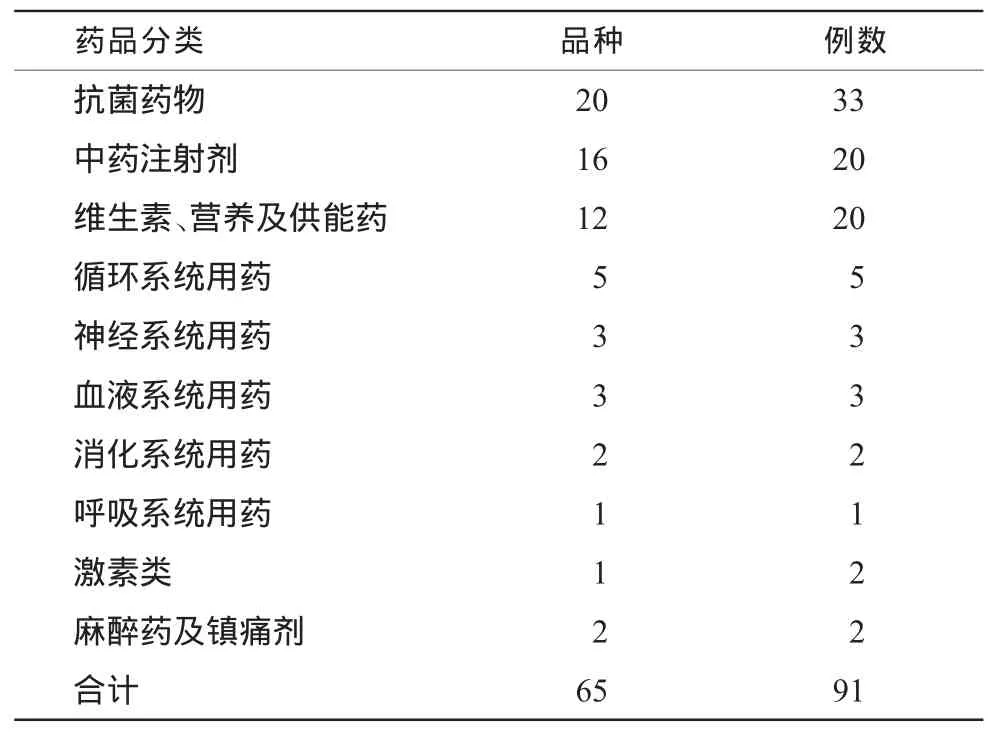

91例 ADR共涉及药物 10类 65种,各类药物中以抗菌药物(20种)和中药注射剂(16种)种类最多,见表2。

表2 91例患者ADR所涉及的药物品种及例数

2.3 ADR涉及的抗菌药物品种及例数

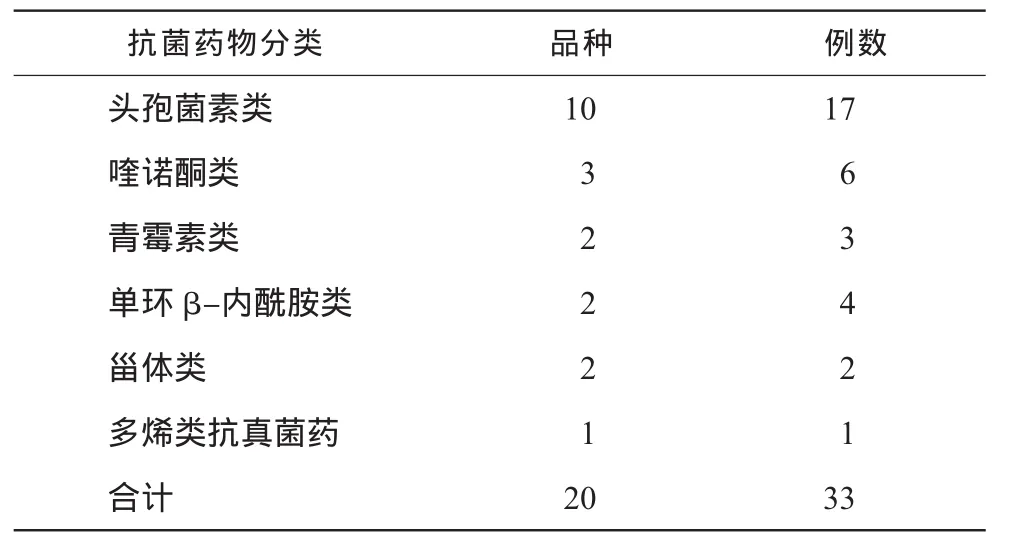

抗菌药物引起ADR有33例,其中以头孢菌素类最多,其次是喹诺酮类,见表3。

2.4 不同给药途径与ADR的关系

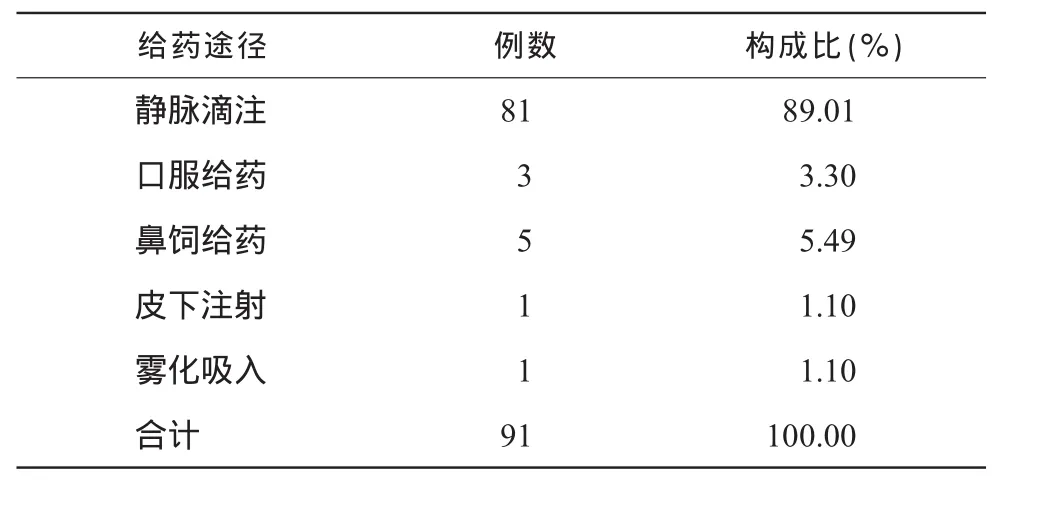

91例ADR中,静脉滴注引起的ADR比例高于其他给药方式,不同给药途径引起的ADR的比例见表4。

2.5 ADR与联合用药情况

在91例ADR报告中,单一品种用药者68例;联合用药者23例。其中使用2种治疗药物而引起ADR共14例,使用3种治疗药物而引起ADR共9例,见表5。

表3 91例患者ADR涉及的抗菌药物品种及例数

表4 91例ADR给药途径分布

表5 91例ADR与联合用药情况

2.6 ADR发生部位及临床表现

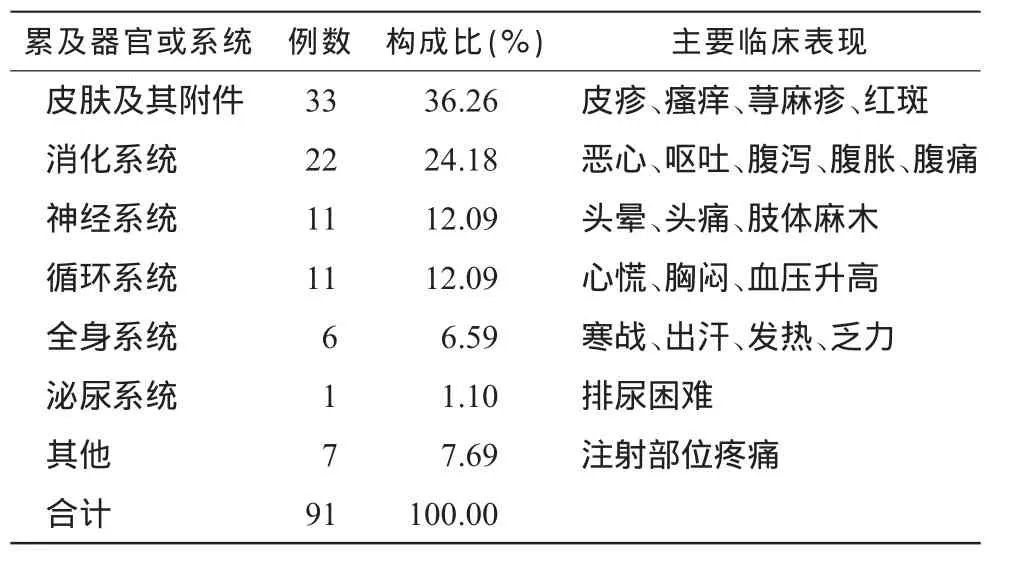

91例ADR中,以皮肤及附件损害多见,其次为消化系统,见表6。

表6 ADR累及的器官或系统及主要临床表现

3 讨论

在药物治疗过程中,ADR既不能预见也无法杜绝,通过对我院外科药房91例ADR报告的分析认为:

3.1 60岁以上人群发生ADR比例最高

老年人身体机能衰退,药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄发生改变,容易产生ADR或药物毒性。同时,老年人常患有多种慢性病,往往用药较为复杂,药物相互作用也是引起ADR的重要原因之一[2]。应加强临床用药管理,严格遵循《抗菌药物临床应用指导原则》[3]和《中成药临床应用指导原则》[4]的规范要求,合理用药,保障用药安全。建立健全临床用药督导制度和抗菌药物分级管理制度,明确医师使用抗菌药物的权限,从制度上规范医师的用药行为。提高临床医师对ADR的认识,不断加强业务知识学习,熟练掌握《处方管理办法》[5]等,提高合理用药水平。临床药师要积极开展处方点评和病例分析工作,对不合理用药及时进行干预。深入临床进行合理用药指导,对特殊用药人群、特殊药物开展血药浓度监测,制定个体化给药方案。要认真做好ADR监测和上报工作,不断总结和掌握ADR发生的规律、特点,为临床合理用药提供依据。

3.2 涉及ADR的药物中,以抗菌药物和中药注射剂种类最多

可能与近年来抗菌药物与中药制剂种类多,临床应用范围广,使用频率高有关。要求医务人员要严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》[3]的规范要求,合理应用抗菌药,保障用药安全。中药注射剂成分复杂,提取工艺有待提高和完善[6],其中可能会存留某些大分子物质,动植物蛋白、鞣质等物质极易引起过敏反应。且制剂中的添加剂、增溶剂以及因药物本身的氧化、还原、分解、集合等所形成的杂质均能形成过敏原,导致过敏反应。近年来,临床中药注射剂用量越来越大,使用时应严格遵循《中成药临床应用指导原则》[4],发现问题应及时对症处理,临床上也应慎用中药注射剂,强化中药制剂ADR监测。

3.3 静脉给药引起ADR的比例最高

静脉给药将药物直接输入血液,起效迅速,无肝脏首过作用,常常是住院患者首选的给药方式,注射液pH值、渗透压、微粒、赋形剂等均可引发ADR的发生。因此,临床用药应注意药物的正确用法及用量,坚持“能口服不肌注,能肌注不静滴”的原则,避免配伍禁忌的发生。如需静脉滴注给药则需正确选择溶媒并掌握药液浓度,同时建议适当控制输液滴注速度。

3.4 ADR累及系统器官以皮肤及附件损害多见

皮肤及附件损害主要表现为全身或局部性皮疹、皮肤瘙痒、荨麻疹、红斑等。临床上常用的抗菌药物、中药注射剂等具有较强的抗原性,容易引发过敏。这些病情多易观察,一般停药后能自行恢复或症状减轻。临床医护人员用药前应注意询问患者的过敏史,在用药过程中应密切观察,一旦发生过敏反应,立即停药,并予以相关治疗。

4 结论

通过对2011年我院外科91例ADR报告的分析,探讨ADR发生的特点,及时发现一些药物的不安全信息,为临床安全用药提供参考依据,阻止一些潜在性ADR的发生。在今后的监测中,要加大对抗菌药物特别是头孢菌素类和氟喹诺酮类药物以及中药制剂的监测力度,促进临床合理用药,确保患者用药安全。

[1] 王丽华.我院375例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2010,21(46):4395-4396.

[2] 钟劲松,张彦东.老年人用药安全问题探讨[J].现代食品与药品杂志,2006,16(2):86-87.

[3] 卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.抗菌药物临床应用指导原则[Z].卫医发〔2004〕285号.2004-08-19.

[4] 国家中医药管理局.中成药临床应用指导原则[Z].国中医药医政发〔2010〕30 号.2010-06-11.

[5] 卫生部.处方管理办法[Z].中华人民共和国卫生部令第53号.2007-02-14.

[6] 吴嘉瑞.中药注射剂药物警戒探析(三)[J].中国执业药师,2011,8 (5):47-49.