论近代中国苦力贸易兴起之原因

2013-09-22王富盛

王富盛

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖 241000)

特指华工问题时,苦力贸易通常意义上是指近代西方资本主义列强,最初是英国,对其在中国非法掠夺贩卖劳动力到世界诸多地区从事繁重体力劳动而获取暴利之行为的蔑称。它与“猪仔”、“猪仔贩运”、“苦力”、“贩运华工”等其余类似的各种称谓存在区别,但亦有共同之处,均指近代西方资本主义列强在中国非法掠夺贩卖劳动力及其相关的丑恶行径。本文主旨并非区分上述称谓之涵义,为论述需要,遂将其一概称为苦力贸易。

西方资本主义列强掠夺贩卖华工的苦力贸易由来已久,最早可追溯至16世纪中期葡萄牙殖民者占领澳门时期,17世纪时出现契约华工出国,但这一违法勾当真正成规模的兴起则出现在鸦片战争之后的19世纪40年代。关于19世纪40年代中国苦力贸易兴起之原因问题,目前学界尚未有专著问世,论文仅有张波先生的《十九世纪四十年代至七十年代中国苦力贸易之缘由》(《知识经济》2012年第6期)和丛春江先生的《浅析晚清华工问题的由来》(《文史月刊》2012年第7期)。两篇文章篇幅均极为短小,论述简略。张波先生认为19世纪40年代中国苦力贸易兴起的主要原因有三个:一是许多国家奴隶制的废除,造成了劳动力的缺乏;二是鸦片战争后中国通商口岸的开放;三是苦力贸易利润的刺激。丛春江先生认为,苦力贸易的兴起主要是由经济上的人地矛盾和政治上的农民起义加之19世纪初期奴隶贸易制度的废止而产生的。笔者以为近代中国苦力贸易兴起之原因颇为复杂,不仅仅是上述两位先生所言之简单因素。本文拟就此问题做一更为深入的探析,旨在抛砖引玉,吸引更多优秀的学术同仁乃至对此感兴趣的各界人士于此做进一步的深入探究,完善对近代中国苦力贸易问题之研究。

一、苦力贸易兴起之国际因素

19世纪中叶苦力贸易在中国成规模的兴起既有国际因素,也有国内因素。从根本上看,是由世界资本主义发展和殖民主义的疯狂扩张所决定的。

(一)工业革命的开展,奴隶贸易的废止,西方资本主义列强所占殖民地劳动力需求的增加

16世纪以来,随着欧洲资产阶级革命的兴起和地理大发现,西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国先后在美洲和亚洲诸多地区建立了贸易据点和殖民地,非洲奴隶贸易盛行,世界性的贸易网络由此展开,中国的部分海商、水手和沿海居民也卷入了这一贸易网络。17—18世纪,西班牙、荷兰和英国在东南亚许多国家建立起殖民地政治、经济体系,这些国家成为西方列强的原料产地、商品输出市场和移民场所,中国移民也因这些国家经济开发的需要而日渐增多。18世纪中叶,英国开始了工业革命,随后工业革命传播到整个欧洲大陆,19世纪传播到北美地区。工业革命的开展促使西方资本主义列强进一步开拓海外殖民地,以便为其发展提供充足的原料、市场和劳动力,乃至资金。英国是最早发生工业革命的国家,再也不需要把黑人当作商品从非洲运走,而是把他们当作劳动力留在非洲生产原料,并为资本主义国家准备市场。[1]25519世纪以来,臭名昭著的奴隶贸易受到世界舆论谴责,外加奴隶的反抗,贩运黑奴成本的提高等因素,迫使英国国会在1807 年通过废止奴隶贸易法案,1814 年,英美根据《根特条约》废除非洲黑奴贸易。1815年的维也纳会议上英国还提出了禁止奴隶贸易和在海上搜捕贩奴隶船的问题。1833 年,英国又宣布在其所属西印度群岛各殖民地废止奴隶制度。根据1842年《韦伯斯特—阿什伯顿条约》的规定,英美两国还同意维持一支非洲西海岸联合舰队,以实行禁奴措施。[2]36此后数年间,法国、巴西、葡萄牙、西班牙等国相继废止了奴隶贸易。这样,几个世纪以来欧洲殖民者获取廉价劳动力的主要来源已不复存在。

19 世纪中叶,西方资本主义列强相继完成了工业革命,开始由自由资本主义向帝国主义过渡, 殖民扩张过程加剧,对殖民地半殖民地的掠夺由商品输出为主变为资本输出为主,种植园、矿山、道路、港口和城市等各项建设对劳动力的需求更为迫切。而美国旧金山金矿和澳大利亚金矿的发现,古巴及西印度甘蔗园的经营,秘鲁岛肥与种植园的开发,东南亚各地锡矿的经营,以及北美洲际铁路与巴拿马运河的兴筑,都急需大量廉价的劳动力。奴隶贸易的废止,尽管这种废止流于表面,[1]257但黑人奴隶人数的大幅下降还是引起了北美洲、西印度群岛和南美洲等地的种植园及其矿场迫切需求其他形式的“奴隶”来做工,西方列强为了保证其所占殖民地经济发展的廉价劳动力的来源,他们很快将目光转向了地大物博,人口资源极其丰富,当局政府腐败软弱的中国。于是,针对华工的苦力贩运便应运而生。

(二)暴利刺激下苦力代理商的出现以及英国政府对此的默许

据当时的统计,把一名“猪仔”贩运至南洋的成本,包括所谓的安家费10元(大部分为拐匪所得),介绍费(即拐诱绑架费)3至4元,运输费10元,以及抵新加坡集中“猪仔馆”费用10元,共40元。最后卖价一百元左右,利润率在100%以上。如果运到古巴,据1866年的统计,成本费190元,其中包括装船以前费用70元(雇佣拐匪等费用),租船费60元,以及佣金、利息、保险、死亡损失等60元。而运到古巴拍卖时,种植园主或糖寮主以每“头”411元的价格买下(有时可卖500元),即纯利润为231元(相当于50英镑),利润高达120%以上。还有一种统计说,运苦力到古巴的利润率高达233%-567%,即成本150元(运费70元),但售价400-500元。当时有个名叫奥基利的人写道:“我在一家公司航船上见到即将送到市场上拍卖的900名华工,他们将使该公司获得45万美元,而该公司在他们身上的花费不到5万美元,即使在买卖黑奴全盛时代也没人能赚这么多钱。”[3]11-12约略估计,在1851—1875年的25年中,西方侵略者在掳掠及贩运华工出口至南、北美洲及中美洲的罪行中,私人行商和船业公司所获得暴利总计大约有84000000元之巨,每年平均在三百三、四十万左右。[4]828-829在如此之高的利润的刺激下,西方冒险家和商人们纷纷聚集于中国东南沿海从事人口贩运,特别是在鸦片战争之后中国被迫开放的五个通商口岸。他们在条约口岸逐渐建立了一种供应苦力的制度——苦力代理商制度。在此种制度的庇护下,外国商人在各通商口岸设立代理机构和移民公司,由自称的雇主或者投机商经营,提供所需的劳工,他们在此中间抽取佣金。而语言的障碍迫使他们与中国当地的人贩子,即通常所说的“苦力掮客”或“客头”紧紧勾结在一起。中外恶商的勾结致使苦力贸易真正成规模的在中国兴起,不计其数的中国人被拐骗至世界各地充当苦力,仅自1852年到1875年的25年间,共有1280000人之多,年平均51200人,[5]他们在贩运的船上以及被拐骗的目的地受尽了各种非人的虐待。

苦力贸易同黑奴贸易一样,存在着诸多弊端,以英国为代表的西方政府也因此或多或少有着废除奴隶贸易制度时的心态,欲制止其弊端,但英国政府一直反对中国禁止移民政策,英国急需以新形式掠夺的廉价劳动力来补充其所占殖民地之发展所需的劳动力。为此,英国政府所采取的政策就是试图寻求与中国政府直接谈判,以获取有效控制的劳动力;同时,也准许殖民地的种植园主通过私人渠道获得华工,但须受官方监督。[2]91如此一来,那些在中国东南沿海各通商口岸从事苦力贩运的英国商人或者其他各种身份人士便无形中得到了本国政府的默许,甚至可称之为纵容。以西方政府为后盾的苦力贸易,在19世纪40年代成规模的兴起之后,几乎所有主要的资本主义国家无不在这场肮脏的交易中大展拳脚,大显身手。待第二次鸦片战争之后华工出国被列强政府条约式的“合法化”后,这些人贩子对华工的掳掠则更加猖狂了。

二、苦力贸易兴起之国内因素

促使苦力贸易在19世纪40年代的中国大规模兴起的国内因素则较之国际因素更为复杂。

(一) 人口过剩,人均可耕地的减少,促使华工外流

康熙五十一年(1712年),清朝实行“盛世滋生人丁,永不加赋”土地赋税政策,从此隐蔽人口的现象逐渐消除,全国人口大增。与此同时,伴随着人口的猛增,人均可耕地则大幅度地减少。(见表1)

表1[6] 清代历代土地与人口比列关系变化 (单位:亩/每人)

从表1中可知,从康熙十八年(1661年)到咸丰元年(1859年),尤其是康熙五十一年(1712年)之后,中国的人口数一直呈增加态势,而人均实得土地面积则不断地大幅度减少,19世纪40年代中后期苦力贸易在中国兴起时亦是如此。同治中兴 (1862—1874年)的12年间,适逢1860年清政府与英法媾和,及太平天国被消灭(1864年),政治上出现了一个和谐时期。而太平天国农民起义导致了当时中国人口的大规模减少,与此同时人均所占有的土地面积也自然出现了一个反常的上升情况。短暂的同治中兴过后,随着人口的大量增加,人均实得土地面积又呈现出大幅度的下降。从道光二十年(1840年)到道光三十年(1850年)的10年间,中国的人口从412814828猛增到429931034。[7]330在以农为本,重农抑商的传统中国社会,人地矛盾的尖锐还易直接引起通货膨胀,其中以米价的上涨尤为严重。康熙朝后期米价便已开始上涨,雍正、乾隆两朝持续上涨,到了19世纪的中后期,米价更飞涨。据1899年闽浙总督报告,由于各种原因,福建的米价已猛增至每石7000多文(70多钱),比一个世纪前乾隆时期的数字增长了10倍多。[2]37人地矛盾的日益尖锐,再加上清王朝极端苛刻的租税和各种经济外强制的剥削是驱使近代中国尤其是东南沿海地区贫苦百姓背井离乡,出外谋生的最根本内在逼迫因素。

(二)天灾人祸的雪上加霜

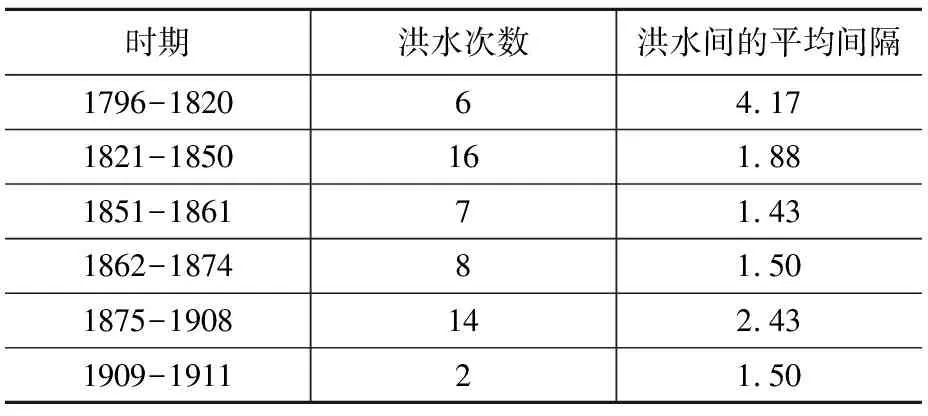

中国自古以来就是一个自然灾害频发的国度。统计表明,在清王朝统治的267年里,有92年遭受旱灾,190年遭受水灾。有些灾害波及诸多省份,使上百万人遭殃。近代中国最严重的一次干旱饥荒发生在光绪三年至四年间(1877—1878年),波及北方的陕西、山西、河南、河北与东部沿海的山东诸省,约有900万到1300万人备受其害,以陕西、山西两省受害尤烈。[7]270-272水灾方面,仅以汉水洪水为例,足以反映近代中国水灾的频繁。根据1937年湖北省年鉴的统计,汉水洪水频发。(见表2)

表2 嘉庆元年——宣统三年(1796—1911年)汉水洪水频率

而在道光十年(1830年)年至同治十三年(1874年)间,据不完全统计,湖北地区的天灾,饥荒共有37次,旱灾共有60次,洪水、暴雨、台风等共有311次,瘟疫共爆发20次,蝗、虫等灾害共有17次。[7]351-353

人灾的频发则是指爆发于19世纪的震撼晚清根基的各类起义。晚清时期,随着大清王朝的日益腐朽,全国各地农民起义频发。其中影响较大的有:嘉庆十八年(1813)由林清、李文全领导的爆发于河南、河北、山东地区的天理教起义;咸丰三年(1853)由刘丽川领导的上海小刀会起义;咸丰五年(1855)由张乐行领导的爆发于安徽、河南、山东西南和江苏北部一带的捻军起义,同年及次年爆发于贵州、云南地区的苗民起义。影响最大的是发生在咸丰元年(1851)至同治三年(1864)的太平天国起义。该次起义由洪秀全等领导,打下了大清王朝的半壁江山,定都南京,给予本就摇摇欲坠的清王朝惨痛的一击。

天灾人灾的频发与严重,导致百姓颗粒无收,流离失所,家破人亡。再加上人性中固有的好奇性和探索性心理——对未知事物的向往,以及人贩子对拐骗目的地“金山”遍地黄金,“金山客,没一千,有八百”等类似的虚假宣传,[3]139造成了广大穷苦百姓移居海外的心态及趋势,尤其是在中国的沿海地区。以厦门为例,1845年自厦门出洋的契约华工人数是180人,到1873年人数增至13016。[8]541-542而频繁的农民起义其中以太平天国农民起义为甚,不仅破坏了正常的经济活动,毁坏了农田、村庄,更导致了大量的农村人口涌入城市,尤其是沿海各城市,进而出现了乡村贫苦落后,沿海城市人口密集且劳动力过剩的局势,此种情况亦成了沿海人民移居海外的内在驱动力之一。

(三)鸦片战争与鸦片贸易的影响

鸦片战争打开了中国封闭已久的大门,男耕女织的小农经济体制下的棉纺织业迅速被西方先进的工业生产所击垮。五口通商之后,英、美等国棉纱、棉布向中国倾销。据统计,战前1820年英国运到中国的棉纱是5040磅,战后的1843年达到621万磅,增涨了1200倍。1830年英国运到中国的棉布是60万码,1845年达到11200万码,增长了近200倍。洋纱洋布大量涌入中国,使中国手工纺织业最发达的江苏松江、太仓一带,在1846年既已出现“无纱可纺”、“生计路绌”的萧条局面,[9]34甚至达到了“木棉与土布,弃置绝问津”的境地。[10]492东南诸省均出现了类似现象,使得大批手工业工人陷于破产境地,大量游民、失业者涌入城市,客观上为苦力贸易的兴起提供了劳动力资源。

鸦片作为嗜好品大量输入中国,开始于17世纪。18世纪以后西方殖民主义者特别是英国,向中国非法输入鸦片,走私贸易并且强迫中国承认鸦片进口贸易。到了19世纪40年代以后,鸦片进口数量一路猛增。1842—1849年平均每年进口39000余箱,1850—1854年增加到每年53500余箱,1855—1859年又增加到每年68500余箱,1860—1862年间平均进口数量高达64916箱,1869—1870年更增至90285箱。[11]46第二次鸦片战争(1856—1860年)中,清政府于1858年被迫与英﹑法﹑美签订《通商章程善后条约》,准许外商在通商口岸销售鸦片,并以“寓禁于征”为名,同意以“洋药”名目缴税,每百斤纳税银30两,从此鸦片竟成为合法的进口商品,鸦片输入量也随之进一步剧增。鸦片贸易给中国带来了严重的灾难。鸦片的大量入口改变了中国在国际收支中的地位,中国从出超变成了入超,每年须以大量白银支付贸易上的差额。19世纪20年代中期以后,白银外流成了经常现象,而且数字越来越大,银贵钱贱的现象日趋严重。据统计,1843年到1846年的短短3年里,中国的白银每年外流约3900万到4700万元。受此影响,原来1000铜钱兑换白银一两,1838年1300至1600文钱可换银一两,到1850年则要2300多文才能兑银一两。[12]37中国农民出卖农产品得来的是铜钱﹐但交纳赋税必须用银。银贵钱贱刺激了物价上涨,大大加重了广大农民的负担,广大农民日益贫困,社会购买力萎缩。鸦片贸易的影响正如上文所论的天灾人祸之影响一样,一定程度上迫使广大劳苦大众尤其是东南沿海人民,飘洋出海,出卖苦力。

(四)中国人勤恳、忍耐的性格

英国外交大臣马姆兹伯利在1852年6月12日给当时英国对华贸易监督包令发的一文中就中国“移民”出洋问题提出了如下11款调查事项:[13]1-2

(1)最近几年是否有移民从你所驻扎的……口岸出洋?如果有的话,达到什么程度?

(2)这种移民出洋是否得到中国地方当局的批准或默许,对于意欲出洋的人是否立有禁限?

(3)……口岸附近地区的居民,依你的意见,是否适应于在热带地方,例如西印度群岛的气候条件下从事劳动?

(4)在……及其附近,农业工人每天的平均工资有多少?

(5)……人的一般品质如何?他们的工作成绩和劳动能力如何?

(6)如果举办大规模移民出洋,是否会有正派而惯于勤劳的人来参加?或者只会有无用废物和社会渣滓前来?

(7)如果大规模的移民,出洋的人是否会携带家眷同赴外国居住?或者他们只会只身出洋,并以返回家乡为最终目的?

(8)运送出洋移民经合恩角前往西印度群岛,按目前市场行情计算,每个人需要多少费用?

(9)出洋的人是否肯签订契约,保证一定按若干工钱为雇主做工?或者依你的判断,还是让他们自由而不受束缚为佳?

(10)从……地方航行到西印度群岛平均需要多长时间?

(11)详细陈述你认为与移民前往西印度有重要关系,而在前列项目中未曾提到的任何事项。

英国驻厦门、上海、广州、宁波领事和其他有关人员曾就这些问题作了详细调查汇报,提出了意见和建议。关于中国苦力的“使用价值”,他们认为:中国南方沿海(以厦门为例)一带的人们,很适合于在热带地方工作。该地人在本地炎热的气候条件下劳作时也不戴帽子;中国人体格结实,足以应付一般的田间劳作,虽然干活速度慢些,但是出名的勤恳,而且有耐力。[13]13-15美国也作过类似的调查,得的结论基本相同,认为:“中国移民是耐劳的、驯良的、服从的,就同奴隶一样,而且很节约。如果他占用一块租地,他将拿出全部精力和技巧,他会竭力使地尽其利而获得最大的收获,不论在任何条件下,他将创造出一种难以与之抗衡的竞争力量。”[14]5当殖民主义者看到中国苦力有着可观的使用价值时,掳掠、拐骗与贩运华工的想法便渐渐形成了,而中国人这种长久以来形成的踏实、勤劳、肯干、善于忍耐的性格,在客观上催生了苦力贸易的兴起。

(五)清政府中央到地方的无力顾及与无能为力

关于清政府对出国华工与苦力贸易的态度,学者们历来观点不一。而在苦力贸易的兴起阶段,即19世纪40年代中期到60年代初期,笔者以为在此问题上清政府的态度可以说是无力顾及与无能为力,这种无力顾及与无能为力是从中央到地方的彻底的,而在60年代华工出国“被合法化”之后,清政府加强对苦力贸易的管理则是被逼无奈之举。

清政府的无力顾及与无能为力主要是由于当时内忧外患的国情决定的。从大明王朝开始,中国政府实行海禁政策。到了18世纪,由于中外贸易往来日趋频繁和人民反清起义不断发生,清朝统治者担心外人和汉人会结合起来反对清朝,遂于1757年正式实行闭关锁国的政策,严格限制国人出海,同时限制外商来华,只允许其在广州“十三行”一地通商贸易。正如上文所述之原因,尽管政府实行了严格的限制人民出海政策,但是沿海贫民为了谋生还是频繁的偷渡。据《澳门纪略》记载,康熙五十七年(1718年)“华工仍多私自出洋者”,[15]27雍正五年(1727年)闽浙总督高其倬奏报商船夹带华工出洋情形说:“更有一种嗜利船户,略载些须货物,竟将游手好闲之人偷载至运四五百人之多。”对于此时的华工私自出国乃至被拐出国,清政府还是予以严禁的,雍正、乾隆、道光等多次发布上谕严令地方官员加以查办。[16]1-5然而,地方官员在面对凶恶的“夷人”时怯于保家护民,往往睁一只眼闭一只眼,使得这一时期的苦力贸易逐渐在东南沿海滋长。19世纪40年代大规模的华工出国以及苦力贸易形成之后,伴随着严重的外患局面,国内又面临着众多大小规模的农民起义,尤其是太平天国起义,此时的清政府可谓是焦头烂额,对于苦力贸易一事,清政府中央便持一种无可奈何,听之任之的漠视态度了。道光十九年(1839年)7月24日,林则徐在《查明外国船只骗带华民出国情形折》中详细奏明了外国船只在闽、粤一带私带华工,掳掠劳力的罪恶行径,“伏乞皇上圣鉴”,但得到皇帝的批复只是:“知道了”寥寥几字。[17]678-6811858年直隶总督谭延襄就有关鸦片走私与苦力贸易问题向咸丰皇帝上奏,谭延襄在奏折中奏告皇上,俄国公使曾建议中国对英国允许其国民从事鸦片走私和苦力贸易一事提出抗议。然而,咸丰帝对此的反应是:“無庸為此特奏。”[18]668大清王朝的最高统治者再次明确表明了对此事的冷淡。大清中央最高层鲜有的一次对于苦力贸易的关注则是在咸丰九年(1859年),是年7月17日钦差大臣何桂清上奏了上海洋人拐骗华工出国激成众怒一事。8月22日咸丰皇帝谕军机处:“著即饬令一面拿代夷拐骗之匪徒,就地正法;并一面查明下手误伤夷人之人,照例治以应得之罪。著该督饬令地方官严缉凶犯,务获究办……”[18]21从此番谕令中可以看出,咸丰皇帝更为关心的是由此事所引起的对于棘手的天津条约换约谈判所产生的破坏性影响,而并不太在乎被拐骗之华工的境遇,对华工的命运更多的是一种无能为力。

这一时期,晚清中央政府对苦力贸易的无力顾及与无能为力也在一定程度上影响到清政府各地方官员的态度和政策。厦门是近代中国最早的苦力贸易中心,这里的官员理应最先负起阻止苦力贸易之责。然而,他们死抱着“明哲保身”政策,对苦力贸易不闻不问,对于所有的这些非法活动,他们均装作不知。厦门有几间大的猪仔馆,距离海关仅数步之遥,苦力就在这些猪仔馆交接装运,这是厦门地方官对苦力贸易不闻不问与无能为力的最好佐证。1852年5月17日英国新任驻华公使兼香港总督包令在给英国外交大臣马姆兹伯利的文件中直言:“中国当局是如此无力干预或者不愿干预,以致在厦门,收买苦力的大巴拉坑差不多就设在紧挨着海关的地方。”[13]3广东省地方官吏的态度虽然比厦门地方官所持的态度更坚决,但依然是消极、回避式的“明哲保身”法,两大苦力贸易中心之官员尚且如此的软弱无能,何况其余地方之官吏。

1859年,广东巡抚柏贵首先承认苦力贸易合法化,答应英、法当局在广东省招募契约华工。第二年(1860年),在第二次鸦片战争中战败的清政府被迫同英、法两国签订了《北京条约》,通过该条约的第五款,这种贸易合法化的范围扩至全国,[3]90近代中国苦力贸易的规模也随之达到了一个前所未有的高度。

三、苦力贸易兴起之影响

在国际国内众多因素的综合作用之下成规模兴起的苦力贸易给近代中国及人民带来了极大的危害。首先是大量劳动力的流失,上文已有论及。其次是被拐华工深受各种非人的虐待,这种虐待从苦力的招募、贩运到接收,随处可见。他们招募和掳掠苦力的方法多种多样:由西方侵略商行雇用一批无赖、流氓为代理人,沟通内地游手,或以雇人种田为名;或始则诱骗,继而掳捉;或预设赌博陷阱,诱人前往赌博,待赌输欠债,无法偿还时,以掠人为质;或以甘言密语谓出洋工作,待遇如何优异;或则明目张胆,使用暴力,强抢架走;各种方法无所不用其极。就是当时英国的官员也不得不承认:“苦力贸易中所有掳掠及欺骗行为,其残忍已达极点。”[3]120上船之前每个华工还会被逼签字以证明自己是自愿出国出卖苦力,甚至是终身为奴的。在运输途中,因人贩子的殴打,船上环境的极端恶劣,华工的反抗斗争等原因,这些被掳掠的华工死亡率极高。在19世纪50年代初,华工在航程中死亡率到秘鲁的为32%,到巴拿马的占24%,到英属圭亚那的占20%,至古巴的甚至高达45%。另据统计,自1847年至1874年,由澳门、汕头、厦门、香港、黄埔、广州等口前往古巴的华工共约346船次,出运143040人,中途死亡数为17032,死亡率计12%左右。[19]14-15还有诸多统计数据,无需一一列举即可知其惨状,可谓不堪入目。苦力到达目的地后被视同货物摆在市场上拍卖,如同奴隶贸易。苦力们被出售之后即被带往农场、种植园、工厂或者矿场等劳动场所,他们中间大多数人都会受到无情的剥削、毒打、谩骂和惩罚。工作环境极端恶劣,待遇极其低下,工作时间的超长等原因导致华工大量的死亡。南洋的一个山场,雇华工100名,不及一年死去86名,仅剩14名。在北婆罗洲,1890年有8061名华工从事开荒种植,一年之间竟有几乎2000人悲惨死去。1891年,有21个种植园华工死亡率超过21%,其中有的竟在40%以上。[8]15自1849年到1874年,从澳门运进秘鲁的华工约10万余人。1876年人口普查时,华人仅剩不到5万人,也就是说华工在当地劳作期间的死亡率超过50%,这还不包括苦力在船上时高的出奇的死亡率。[8]234-235

19世纪70年代,迫于国际环境的压力,在国内贫苦大众的反抗潮流和清政府总理衙门的努力之下,臭名昭著和惨无人道的苦力贸易名义上在中国被禁止了,随后慢慢地销声匿迹。大规模兴起于19世纪40年代的苦力贸易,不仅是华工史上悲惨的一页,也是中华民族史册上的一个屈辱时段,值得每一个中华儿女铭记和深思。

[参考文献]

[1] 杨人楩.非洲通史简编——从远古至1918年[M].北京:人民出版社,1984.

[2] 颜清湟.出国华工与清朝官员:晚清时期中国对海外华人的保护(1851—1911)[M].北京:中国友谊出版公司,1990.

[3] 陈为仁.苦力贸易——拐骗掳掠华工的罪恶勾当 [M].北京:中国华侨出版社,1992.

[4] 马克思.资本论:卷一[M].郭大力,王亚南,译.北京:人民出版社,1963.

[5] 彭家礼.十九世纪西方侵略者对中国劳工的掳掠[M]//陈翰笙.华工出国史料汇编:第4辑.北京:中华书局,1981.

[6] 周源和.清代人口研究[J].中国社会科学,1982(2).

[7] 何炳棣.明初以降人口及其相关问题:1368—1953 [M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[8] 陈翰笙.华工出国史料汇编:第4辑[M].北京:中华书局,1981.

[9] 包世臣.答族子孟开书.安吴四种·齐民要术[M]//包世臣.南昌:白门倦游阁,1846.

[10] 中国史学会.中国近代史资料丛刊·鸦片战争:第3册[M].上海:神州国光社,1954.

[11] 孙玉琴.中国对外贸易史[M].北京:清华大学出版社,2004.

[12] 王志华.中国通史:第2卷:中国近代史[M].郑州:中州古籍出版社,1994.

[13] 陈翰笙.华工出国史料汇编:第2辑[M].北京:中华书局,1981.

[14] 陈翰笙.华工出国史料汇编:第3辑[M].北京:中华书局,1981.

[15] 印光任,张汝霖.澳门纪略:上卷[M].台北:成文出版社,1976.

[16] 陈翰笙.华工出国史料汇编:第1辑[M].北京:中华书局,1981.

[17] 中山大学历史系中国近代现代史教研组、研究室.林则徐集·奏稿:中[M].北京:中华书局,1965.

[18] 文庆,贾祯,宝鋆,等.续修四库全书·筹办夷务始末[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[19] 陈文源.十九世纪下半期的古巴华工[J].江海学刊,1963(2).