农村家庭非正规就业的代际传递性研究

2013-09-21韩军辉

韩军辉

(太原理工大学经济管理学院,山西太原 030024)

农村家庭非正规就业的代际传递性研究

韩军辉

(太原理工大学经济管理学院,山西太原 030024)

非正规就业是当前解决农村劳动力就业问题的重要途径。基于中国健康和营养调查(CHNS)2009年农村数据,采用递归双变量概率模型对农村两代劳动力非正规就业选择中的代际传递性进行分析。研究发现,影响两代农村劳动力非正规就业选择的因素存在差异,但两代农村劳动力在非正规就业选择中也存在一定的代际继承性。子代的就业选择明显受到父辈就业状态的影响。这意味着农村子代劳动力在非正规就业选择中缺乏相应的独立性。

农村家庭;非正规就业;代际传递;递归双变量概率模型

“非正规就业”一词来源于1972年国际劳工组织对肯尼亚的收入与就业报告,主要是指发展中国家大量存在的以维持生计为目的,未经政府承认、登记,同时也得不到政府管理和保护的一种就业模式。虽然各国对非正规就业的界定存在较大差异,但一般认为应该从劳动契约稳定性和劳动时间安排两个维度进行把握和考虑[1]。由于非正规就业的进入门槛较低、就业方式灵活,加之自身就业技能较为缺乏等原因,大多数“第一代农村劳动力”会选择非正规就业。然而,伴随着中国农村社会经济的发展,在改革开放大潮中成长起来的“新一代农村劳动力”与其父辈相比似乎有着更多的活力和梦想。新生代农村劳动力的就业状况如何?在非正规就业选择的“代际游戏场”内呈现的是怎样一种场景?换言之,两代农村劳动力在非正规就业选择中是否存在代际继承性抑或呈现出代际差异性?显然,在一个机会均等的社会,年轻一代可以通过自身努力摆脱“子承父业”的束缚进而实现代际间的职业自由流动。

早在19世纪,Galton就做过跨代际个人特征(如身高、教育年限、收入对数等)的回归分析。此后,Blau and Duncan、Featherman and Hauser以及Goldthorpe等分别对本国的职业流动程度进行测量[2-4]。国内学者邢春冰利用中国家庭健康与营养调查数据对农村非农就业机会的代际流动进行了较为详细的考察。历年CHNS数据的回归结果似乎表明20世纪90年代中国农村非农就业机会的代际流动性在增加。但是当利用面板数据消除了不变家庭特征后,该研究认为农村非农就业机会仍然呈现较强的代际继承性[5]。张瑞玲通过对河南蔡寨村235份调查问卷的分析发现代际职业流动程度与父辈职业类型有密切关系,而且当地农村居民整体上呈现出较高的代际职业流动水平[6]。杨泽娟采用江西中南部的调查数据研究发现祖父辈、父辈以及子辈基本在从事不同的职业,这种显著的代际职业流动在一定程度上促成了晚辈“结婚即分家”的新习俗[7]。陈藻以成都市农民工就业状况的调研数据为基础,发现两代农民工在就业方面既有很大的代际差异,但也存在一定的代际传承性[8]。此外,部分学者还对两代农村劳动力的代际差异问题进行研究。黄祖辉、刘雅萍的研究发现两代农民工在务工月工资、兼业性以及工作经验和就业渠道等方面存在显著的差异[9]。杜书云、张广宇从就业、生活以及素质和观念等方面对新生代农民工进行了“全方位”分析,发现两代农民工存在明显的代际差异[10]。王红芳研究了从事非正规就业的家政服务员的权利问题,认为全社会应该关注家政服务员这一弱势群体以促进女性与社会的协调发展[11]。

从以上文献可以看出,对于农村劳动力的代际特征存在不同的观点。究其主要原因:首先,代际关系的划分标准不同。部分文献只是笼统地按照出生年份,将农村劳动力划分为两代。实际上按照这一标准划分的两代农民工可能不具有任何的家庭血缘或抚养关系。而另外部分文献则运用家庭调查数据严格进行“父子”配对。其次,代际职业流动的研究视野不同。多数学者将代际职业水平化的流动看成是一种积极的现象;而少数文献则侧重于考察代际职业的垂直化流动。事实上,在农村,虽然两代劳动力选择了不同的职业,但多数农村劳动力仍旧处于以维持生计为目的的非正规就业状态。因此,从非正规就业选择的角度来考察代际关系可能会给我们提供更多的信息。同时,笔者运用中国健康与营养调查2009年数据,对同属一个家庭的父辈与子代进行严格配对,形成真正意义上的家庭世代关系。

笔者的基本思路是:首先对相关变量进行统计描述;其次,分别建立父辈和子代非正规就业选择方程,比较非正规就业中的代际差异;再次,通过建立递归双变量概率模型考察非正规就业中的代际传递性;最后,给出研究结论。

一、数据及变量说明

(一)数据来源

笔者采用的数据来自美国北卡大学和中国预防医学科学院联合执行的中国健康和营养调查(CHNS)。该调查依据经济发展程度、地理位置、公共资源的丰裕程度和健康状况指数覆盖了广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、辽宁和山东等8省(区),2000年,2004年以及2006年的数据还包括黑龙江省。本文选取了2009年上述9省(区)农村地区家庭父辈及其子代的相关调查数据。实际上,许多农村家庭拥有多名子女。为了统计的方便,笔者只选取长子或长女。毕竟,在农村家庭重男轻女的现象比较严重,调查可能对研究结果有一定的影响。调查主要涉及到的变量有年龄、受教育程度、生活满意度、BMI指数、职业等级、工作经验以及因变量就业类型。

变量选取的基本思路是:首先,在CHNS的纵列数据集中保留2009年农村家庭住户信息;其次,确定身份,即通过“您是户主的什么人”这一问题保留2009年各家庭户主及其家庭编号。再次,以农村家庭户主编码为基准,将其与CHNS的教育、职业等数据文件进行合并,取得户主对应的相关变量。以同样的方法获得2009年各农村家庭中子代相关变量。最后,以家庭编号为基准,将户主相关变量与子代相关变量进行严格配对,得到2009年771对农村家庭父辈与其子代的数据。

(二)变量定义

因变量为就业类型(employ)。分为正规就业和非正规就业,正规就业为0,非正规就业为1。按照非正规就业的定义,同时为了与相关研究保持一定的连续性和可比性,笔者采用袁霓的思路,将非正规就业定义为无雇工的个体经营者、临时工、领取工资的家庭工人、无报酬的家庭帮工。而将有雇工的个体经营者、为他人或单位工作的长期工以及为他人或单位工作视为正规就业。

自变量定义如下:

第一,年龄(age):本文以阳历为标准来计算父辈与子代的实际年龄。

第二,受教育程度(edu):按照对问卷中问题A11的回答,计算出个体受教育的年限。

第三,BMI指数(bmi):用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体健康的标准。

第四,生活满意度(swl):该指标体现了家庭成员对当前生活满意程度的主观感知。

第五,工作经验(exp):将个体的实际年龄减去受教育年限再减去6。

第六,职业等级(caste):我们按照Goldthorpe职业分类表对职业类型进行等级分类。

(三)个体主要变量描述

表1 父辈主要变量统计描述

从表1可以看出,从事非正规就业的父辈为624人,占父辈总体样本的81%。这说明多数父辈在从事非正规就业。相对于从事非正规就业的父辈,从事正规就业的父辈其平均年龄大约小10岁,而且受教育的年限要更长些。这说明教育程度是决定就业状态的一个关键因素。从事正规就业的父辈有着更高的生活满意度(3.7)和职业等级(7.2)。BMI指数几乎均为23,不存在明显差别。

表2 子代主要变量统计描述

表2报告了子代主要个体特征。跟父辈样本类似,从事非正规就业的子代样本为672,约占子代总体样本的87%。这说明大多数子代处于非正规就业状态。与父辈样本不同的是,从事非正规就业的子代平均年龄为22岁,大约要比相应从事正规就业的子代年龄小10岁。而且受教育年限约为6.7年 。从BMI指数以及生活满意度方面看,非正规就业的子代均不如正规就业的子代。职业等级应该是相差最大的一个指标。处于正规就业的子代职业等级为6.4,而非正规就业的子代职业等级仅为1.1。这说明从事非正规就业的子代处于职业等级的边缘地带。甚至比从事非正规就业的父辈职业等级(1.9)还要略微低一些。这一点或许暗示我们,即使子代摆脱了“子承父业”的束缚,但仍旧有可能从事着社会边缘性的低层次职业。

表3 子代就业状况统计

表3显示,男性子代为531人。其中有449人从事非正规就业,占全体男性子代样本的85%。只有大约15%的男性子代从事正规就业。女性子代数量为240,其中有223(93%)的女性子代从事非正规就业,这一比例远远大于男性比例。这似乎说明在农村家庭,女性子代更容易从事非正规就业。

二、计量模型及实证结果

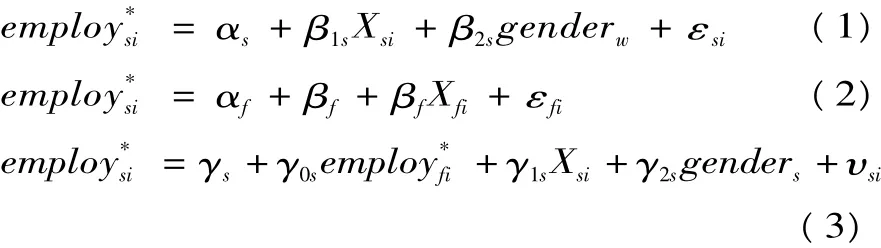

哪些因素决定了劳动者参与非正规就业?如前所述,相关文献在考察个体非正规就业时,均假设个体劳动者之间的决策相互独立。这一假设显然忽略了家庭成员之间的相互影响。在教育水平较低和缺乏社会资源的农村家庭,子代劳动力多是受父辈影响进而“子承父业”;而子代就业状况也会在一定程度上影响父辈。比如很多家庭两代农民工同时进城务工,甚至在同一行业或工厂工作。为了控制这种代际间的相互影响效应,需要采用联立模型。但笔者认为在本研究中父辈对子代就业状况的影响效应比较明显。因此,笔者假设子代在选择非正规就业时除了受到自身特征(如年龄、受教育年限等)影响外,父辈对其子代还存在一定的影响效应,即代际继承性或传递性。基于这一假设,我们将父辈的就业状态(employf)视为内生变量,运用递归双变量概率模型建立代际非正规就业传递方程进而考察非正规就业的代际传递性。在此之前,本部分首先分别建立父辈和子代非正规就业选择方程,比较非正规就业中的代际差异。具体实证模型如下:

公式(1)和公式(2)分别代表子代和父辈的非正规就业选择方程,用以比较非正规就业中的代际差异。在此基础上,笔者假设非正规就业中存在一定的代际传递性。为此,笔者运用公式(2)和(3)建立递归双变量概率模型,即代际非正规就业传递方程。对于参与非正规就业的劳动力,employ=1;而对于参与正规就业的劳动力,employ=0,employ*为employ的潜变量。其中的下标f代表父辈,s代表子代。X为非正规就业选择方程中的解释变量,包括年龄、受教育程度、BMI指数、生活满意度以及工作经验和职业等级。β,γ为待估计的参数,ε,υ为随机扰动项,其服从正态分布。此外,在公式(1)子代非正规就业选择方程中,我们还加入了子代性别(gender)这一虚拟变量来考察子代参与非正规就业中的性别差异。值得说明的是在筛选父辈样本时,我们选取的是作为“一家之主”的户主,而在中国健康和营养调查数据中户主多为男性。因此,我们没有在公式(2)父辈非正规就业选择方程中加入性别虚拟变量。利用Stata12.0对以上模型进行估计,具体估计结果见表4。

表4 两代劳动力非正规就业选择代际差异分析——单方程probit模型

表4分别报告了父辈和子代非正规就业选择方程的估计系数。可以看到,父辈年龄变量(age)回归系数为负,其年龄平方(age2)为正,而子代样本中的情况相反。虽然在两方程中年龄以及年龄平方项均不显著,但可以看出父辈样本中年龄与从事非正规就业的概率呈现“U”型关系,而子代样本中则呈现出倒“U”型关系。父辈以及子代受教育年限(edu)的回归系数均为负,并且均在0.01水平上高度显著。说明受教育程度越高,父辈和子代参与非正规就业的可能性越小。父辈和子代的BMI指数回归系数均为负值,但前者在0.1水平上显著。这说明身体健康状况与父辈参与非正规就业的概率成反比。而子代BMI指数的回归系数在统计上不显著。事实上,部分年轻子代虽然在从事非正规就业,但其具体工作类型已经与其父辈有所差别。父辈更多从事“脏、累、苦”的底层工作,而子代则更看重工作的体面性和舒适性,比如服务行业等。因此,对于子代来说,身体健康状况不会对就业状况产生显著影响。父辈生活满意度(swl)的回归系数为-0.16,且在0.1水平上显著。这说明父辈的生活满意度(swl)越低,从事非正规就业的可能性越大。而对于子代样本,生活满意度(swl)的回归系数虽为负,但不显著。这一结果说明子代生活满意度(swl)对其参与非正规就业行为没有显著影响。职业等级(caste)越高,父辈和子代参与非正规就业的可能性越小。无论是父辈还是子代,其工作经验(exp)均不显著。在子代样本中,性别虚拟变量(gender)回归系数为-0.519,且在0.05水平上显著。这说明女性子代更有可能参与非正规就业。

表5 两代劳动力非正规就业选择代际传递性分析——递归双变量概率模型

表5报告了递归双变量概率模型的估计系数和边际效应。其中的rho值显著,说明父辈非正规就业选择对其子代非正规就业具有影响,存在一定的代际传递性。在子代非正规就业模型中,作为内生变量的父辈就业类型(employ*f)的估计系数为0.77,且在0.1水平上显著,说明在其他条件不变的情况下,如果父辈选择了非正规就业,那么其子代也具有选择非正规就业的倾向。从边际效应看,在其他条件不变时,在选择非正规就业的父辈中,其子代有将近9%的概率选择非正规就业。在农村家庭,“子承父业”的状况依旧存在。

在递归双变量概率模型中,无论是父辈还是子代样本中,年龄(age)与参与非正规就业概率之间的关系没有发现变化。受教育年限(edu)依然是影响父辈和子代参与非正规就业的重要变量。结果显示,受教育年限越长,其参与非正规就业的可能性越小,并且受教育年限变量的边际效应均约为-3%。说明在控制其他因素情况下,父辈和子代每增加一年受教育年限,其参与非正规就业的可能性下降大约3%。其中父辈BMI指数的回归系数依然为-0.03左右,但在0.01水平上高度显著,子代BMI指数的回归系数不显著。这一点与单方程probit模型中的估计结果类似。需要注意的是父辈生活满意度(swl)回归系数虽然为负,但由原来的0.1水平显著变为不显著。职业等级(caste)越高,越不可能从事非正规就业。从职业等级(caste)的边际效应看,职业每降低一个等级,父辈和子代参与非正规就业的可能性就增加大约4%的概率。此外,工作经验回归系数未发生明显变化。虚拟变量性别(男性=1)的回归系数为-0.57,在0.05水平显著。其边际效应大约为0.06。说明在其他条件不变的情况下,女性子代参与非正规就业的概率要比男性子代高出大约6%。

三、结论

基于中国健康和营养调查(CHNS)2009年的数据,利用单方程probit模型和递归双变量概率模型分别考察两代劳动力非正规就业选择中的代际差异和代际传递性。研究发现,在决定两代农村劳动力非正规就业选择的因素中存在一定差异,但更为明显的是两代农村劳动力在非正规就业选择中存在的代际继承性。换言之,农村家庭子代在进行就业选择时,除了受教育程度等个体属性变量的影响外,还受到父辈就业状态的影响。因此,本研究认为,政府在提升农村劳动力就业技能的同时,更应该进一步强化农村建设,使农村在社会、经济、科技、文化、交通和社会保障等方面得到全面发展,为下一代尤其是农村女性自由发展创造良好的社会环境和经济条件。同时应该加强农村基层公共就业服务机构建设,为农村下一代提供更多的就业信息和渠道,以此增强年轻一代在就业市场中的独立性。

[1]刘妍,李岳云.城市外来农村劳动力非正规就业的性别差异分析——以南京市为例[J].中国农村经济,2007(12):20-27.

[2]BLAU P M,DUDLEY DUNCAN OTIS.The American occupational structure[M].New York:John Wiley Press,1967.

[3]DAVID L F,ROBERT M H.Opportunity and change[M].New York:Academic Press,1978.

[4]GOLDTHORPE J H,LLEWELLYN C,PAYNE C.Social mobility and class structure in modern Britain[M].Oxford:Clarendon Press,1980.

[5]邢春冰.中国农村非农就业机会的代际流动[J].经济研究,2006(9):103-116.

[6]张瑞玲.农村居民代际职业流动影响因素分析[J].江西农业大学学报,2010(6):36-40.

[7]杨泽娟.赣中南农民代际职业分化与分家习俗变迁调查[J].江西行政学院学报,2011(10):61-64.

[8]陈藻.我国农民工就业代际差异研究[J].人口学刊,2011(2):75-81.

[9]黄祖辉,刘雅萍.农民工就业代际差异研究[J].农业经济问题,2008(10):51-59.

[10]杜书云,张广宇.农民工代际差异问题调查与思考[J].农村经济,2008(2):100-104.

[11]王红芳.非正规就业——家政服务员权益问题研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2006(2):72-78.

Study on Intergenerational Transmission of the Informal Employment in Rural Family

HAN Junhui

(College of Economics Management,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,P.R.China)

Informal employment is an important way to solve the problem of rural labor'employment.Based on the rural data of China Health and Nutrition Survey(CHNS)in 2009,the paper analyzes the Intergenerational Transmission during the process of choosing the informal employment for two generations in rural family using the recursive bivariate probability model.The study shows that factors affecting the behaviors of choosing the informal employment between two generations are different,but there is also strong intergenerational transmission or inheritance relationship.The children's behaviors of choosing the informal employment are influenced by the parental behaviors.This means the children are short of independence when choosing the informal employment in rural family.

rural family;informal employment;intergenerational transmission,recursive bivariate probability model

D063.3

A

1008-5831(2013)02-0023-06

2012-09-09

教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790075);高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20121402120016);山西省高等学校哲学社会科学研究项目(2012213)

韩军辉(1976-),河北灵寿县人,理学博士,太原理工大学经济管理学院讲师,主要从事农村人口经济与公共政策研究。

(责任编辑 胡志平)