北京地铁宋家庄换乘站设计思路与实现

2013-09-17于松伟段俊萍

于松伟 段俊萍

(北京城建设计研究总院有限责任公司 北京 100037)

北京地铁宋家庄换乘站设计思路与实现

于松伟 段俊萍

(北京城建设计研究总院有限责任公司 北京 100037)

北京地铁宋家庄站是目前北京第一座采用共享大厅形式连接3条轨道交通线路的大型换乘枢纽站,通过对地下空间的整合、楔形站台及共享大厅的创建等建筑设计手法,旨在表现该站设计的新颖独特之处。

北京地铁;宋家庄站;三线换乘;设计思路

1 车站概况

宋家庄公共交通枢纽是《北京城市总体规划(2004—2020年)》确定的中心城33个公共交通枢纽之一,是一座集地铁、长途客运、市区公交为一体的综合枢纽。其中,地铁车站是整个交通枢纽的命脉,对其客流的分解和吸收发挥着至关重要的作用,因此,车站设计的成败直接决定着该公交枢纽的效能,对其能否便捷、安全,有效地运送乘客,提出了新的更高要求。

地铁宋家庄站为3线换乘车站,在轨道交通线网中发挥着重要的节点作用。建成后将成为北京轨道交通线网中规模最大、功能最复杂、日客流量最大的1座大型枢纽站,车站共设11座出入口与周边建筑衔接,总建筑面积约为5.6万m2,见图1~图2。

车站位于规划南北向宋家庄路与东西向石榴庄路口。现状石榴庄路与宋家庄路呈丁字交叉,石榴庄路在宋家庄路口并未向西延伸。宋家庄路现状宽约10 m,石榴庄路宽约9 m,两路均为双向两车道,机非混行,总体来说,由于规划道路尚未形成,现状道路狭窄,地面交通拥堵。

图1 车站总平面图

图2 车站效果图

在石榴庄路口的西北角为“建工地产”的在建经济适用房用地,总建筑面积约30万m2,东北角为万科两限房用地,总建筑面积约18万m2,西南角为已建鑫兆雅园,总建筑面积约22万m2,东南角为公交枢纽用地,总建筑面积约10万m2。

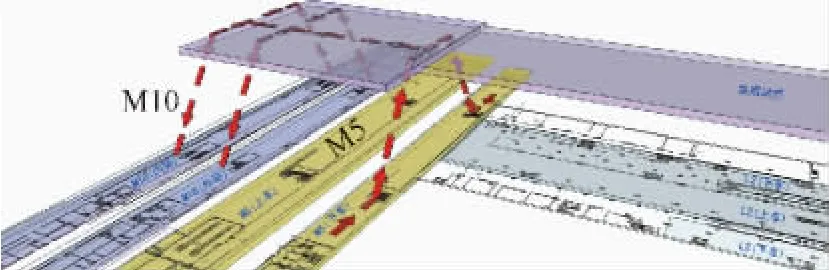

宋家庄站是一座M5(5号线)、M10(10号线)、L2(亦庄线)的三线换乘的枢纽站。其中M5在中间,M10在北,L2在南,M5和M10平行布置且与L2呈T字换乘。M5和L2为终点站,M10为中间站。M5的东侧设有三线的车辆段,在车站和车辆段之间设有出入段线。除M10部分未运营外,其余两线均已投入运营。

M5车站形式为双层侧式,车站总长为173.2 m,总宽为33.9 m,总建筑面积约为15 000 m2,北侧站台宽为16 m,南为9.5 m,车站顶板覆土厚度为2 m。综合北京市总体线网规划,2002年设计M5时,考虑未来M10车站形式为双层侧式,M10外环客流与M5同站台换乘,因此M5在设计北站台时为M10预留了南侧站台。

M10车站形式为双层双岛,车站总长为251.5 m,总宽为31.75 m,总建筑面积为 17 000 m2,北侧岛式站台宽为10 m,南侧岛式站台宽为11 m。综合考虑其贯通运营后的安全性和灵活性,在本站预留了一条折返线,作为收发车使用。尽管M5在设计时预留M10远期为侧式车站,但受M10全线运营组织的影响,M5站最终设计为双岛车站。

L2车站形式为双层一岛两侧,车站总长为259.6 m,总宽为53.4 m,总建筑面积为24 000 m2,楔形岛式站台宽度为16.4 m(最宽)和11.8 m(最窄),两侧式站台宽度均为9 m,车站北端设有55 m的安全线。

2 设计思路

综合考虑该站的区域定位和在轨道交通线网中的重要作用,在设计时应遵循以下设计思路。

2.1 利用轨道交通,整合地下空间

通过对地下管线系统、地下步行系统和地铁乘降区域的整合,完善整个区域的交通体系,有效带动宋家庄板块的经济发展,提升整个区域的品质。

2.2 利用楔形站台,缓解突发客流

该站是整个L2线连接市区的唯一轨道交通要塞,车站设计的好坏直接决定着L2全线的运营安全,因此采用将L2适当加宽的楔形站台,可以有效地降低这一风险。

2.3 利用共享大厅,疏导换乘客流

该站客流较为复杂,通过分类组织客流、完善站内服务设施和整合地下人防系统等手法,将各种错综复杂的功能组织得井井有条,将以人文本的理念落到实处。

3 车站特点

3.1 地下空间的整合

宋家庄路口4个象限的建筑群建成后总建筑面积约为800 000 m2,将为地铁带来大量的客流,因此如何利用轨道交通,对地下空间进行整合,对于带动宋家庄地区整个板块的发展,提升整个区域的品质起着至关重要的作用。

3.1.1 整合地下管线系统

为配合宋家庄地区地下空间的整合,同时结合该站功能的复杂性、特殊性和重要性,将整个石榴庄路及宋家庄路下的地下管线全部改移出车站范围,从西侧的金丰苑2号路,绕至北侧云成街,向东沿至石榴庄7号路后,向西经规划的南鼎街,最后进入宋家庄路。这样可以将整个车站抬高,减少提升高度,为地下空间的进一步整合创造条件,见图3。

图3 地下管线整合

3.1.2 整合地下步行系统

三线的站厅和站台均为同层同高设置,降低了提升高度,提高了空间利用率,为形成完整、连续的地下步行系统创造了必要条件。

1)利用地下步行系统完善地面交通体系。东西向石榴庄路规划红线宽为50 m,南北向宋家庄路在石榴庄路口以北规划红线宽为35 m,以南规划红线宽为40 m。可以看出,未来石榴庄路口的交通会随着地面建筑的建成逐渐朝着密集型发展,因此将车站非付费区环通设计,这样不仅可以均匀吸引路口各个方向的客流,同时还可兼作市政过街通道,有效缓解地面交通的压力,合理疏解轨道交通客流。

2)利用地下步行系统整合地下空间。东南角公交枢纽建成后将为该站带来大量郊区客流,西北和西南角地块均为商业用地,因此,用地下步行系统将地下空间有机地连接在一起能够有效带动周边地块的经济发展。分别用1号和11号出入口将地下步行系统与“建工地产”和鑫兆雅园的商业相结合,用5~9号出入口将地下步行系统和公交枢纽相结合,其中,6、7号出入口直接与其商业结合,既方便了乘客,带动了经济,又可利用地下步行系统将整个区域的轨道交通、长途客运、市区公交和商业客流整合起来,形成一个真正意义上多功能的综合交通走廊。

3.1.3 整合地铁乘降区域

宋家庄站是一座三线换乘的大型枢纽站,在解决好进出站和公交枢纽换乘的前提下,处理好“轨轨”之间的换乘是本站设计的核心。开放与公交枢纽间的接口,将三线付费区和非付费区合成两大区域,既可使各个方向进站的乘客能够有效并随意地选择各条地铁线路,同时又可将站台客流尽快吸引到站厅层,以有效缓解站台压力,降低运营风险。

在L2站位选择时,尽可能东移,靠近公交枢纽,车站非付费区与公交枢纽的地下2层商业区相连,设计时最大限度地开放两者之间的接口,能够有效带动其商业价值,遵循一体化的设计原则,最终达到零换乘的空间效果。站厅与公交枢纽之间相连的接口部分长为140 m,受防火疏散的影响,两个直通地面的出入口之间的距离应小于100 m,受公交枢纽内部防火疏散的影响,其交通核宽度约为8 m。由于两者之间的人防等级不同,地铁为5级人防,公交枢纽为6级人防,做180°的平开门,对换乘客流的影响最小,形成两者之间20 m的接口宽度。

由于三线付费区集中布置,乘客进入出入口经楼扶梯下达站厅后,买票进入付费区,再经楼扶梯能够下至任何一条线的站台乘车。由于换乘客流量很大,约占整个高峰小时总客流的70%,且换乘路线庞杂,共有10个不同方向,同时又有两处为同站台换乘,无法在站台进行限流。为缓解站台压力,降低运营风险,将站台客流尽快吸引到站厅付费区,然后利用大付费区再进行不同方向的客流分解,在付费区形成一个以换乘为主,进出站为辅的客流交换中心。

3.2 楔形站台的利用

3.2.1 楔形站台的特点

楔形站台一般使用在站前设有折返线的终点站,受客流的影响,站台需要加宽(见图4)。如果采用直线站台,由于受站前折返能力的限制,站台宽度无法加宽;如果采用楔形站台,12号道岔直线进站,将大大提高折返能力,同时可以加宽站台。

图4 楔形站台

楔形站台还使用在可能会有突发客流往一端汇集的换乘站。例如形成L和T形换乘的车站,可利用楔形站台端部的放大端布置换乘节点,有效减少换乘节点处的瓶颈现象,疏导换乘客流;同时利用节点的放大端部可提高换乘设施的服务水平,加大换乘客流的运送量,提升车站品质。

3.2.2 L2使用楔形站台的原因

该站具有使用楔形站台的两大基本特点:首先,L2在该站为终点站,其次,L2与M5在该站同站台T形换乘。

L2在该站使用楔形站台的主要原因,一是由该站在其线网中的重要作用决定,L2是亦庄开发区与中心城区连接的唯一轨道交通线,而宋家庄站又是L2线上唯一与市区轨道交通的接驳点,因此,为确保L2线的正常运营,提高车站自身的抗风险能力,适当加大L2线的站台宽度,采用楔形站台是十分必要的;二是受其客流特点及运营组织影响,该站高峰小时总客流量为71 900人次,其中换乘客流为47 970人次,进出站客流为23 930人次,换乘客流约占总客流量的66.7%,进出站客流约占33.3%,进出站客流中34%的客流来自车站东南角的公交枢纽。

在远期换乘客流中,L2换乘M5的客流量最大,约为19 300人次/h,其次是 M5换乘 L2的客流,约为14 200人次/h。

三线行车间隔不同,M5和M10为30对/h,L2为24对/h。M5和M10在换乘L2时,理论上在高峰小时每隔10 min会出现6辆列车(M5有2列车,M10有4列车)的客流同时到达L2站台进行换乘的情况。

L2在该站为终点站,在一个行车间隔内,以0.5 m2/人计算,超高峰小时系数为1.3,L2上车(岛式)站台的候车人数为1 780人,站台所需候车面积为900 m2,11 m岛式直线站台的有效候车面积为1 100 m2,站台充满率约为82%。因此,在设计时希望能够加宽L2线的11 m岛式站台宽度。

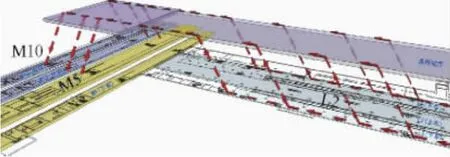

3.2.3 L2 楔形站台的设计

L2车站在设计时为一岛两侧,在其站前设有折返线。若采用直线站台,中间岛式站台加宽,将影响站前折线能力,因此,该站中间岛式直线站台宽度最大只能做到11 m。

采用斜线站台,列车直线进站,不需减速,可以大大提高站前折返能力,此时中间岛式站台宽度大端为26.4 m,小端18.4 m。但是,此时端部放大过大,将会侵入西南角的已建鑫兆雅园用地。

尽管该站的站台利用率达到82%,但综合考虑对周边已建建筑的影响和L2站后55 m的停车线,将形成约600 m2的候车面积,对有效缓解突发客流会起到一定作用,因此最终采用适当加宽的楔形站台(即东侧直线,西侧1 000 m的曲线半径,见图5)。

图5 L2站台

3.3 共享大厅的创建及利用

作为三线换乘车站,受各条线线路及运营组织的影响,M10为双岛三线,L2为两线一岛两侧,M5已建成,为侧式站台。因此,20 000 m2的共享大厅就自然而然地形成了。如何利用共享大厅,将各种错综复杂的功能组织得井井有条,对于进一步完善本站交通组织起着重要的作用。

3.3.1 分类组织客流,减少相互干扰,明确功能定位

市政客流组织:利用共享大厅中的非付费区与出入口四通八达的连接,代替传统的市政过街通道,将市政客流组织在共享大厅外围,在地面与地铁客流之间形成一种既相互独立,又有机结合的张弛有度的空间关系。

由于地铁客流非常复杂,因此将地铁客流组织在共享大厅的中心。

进出站客流组织:乘客经出入口→站厅层(非付费区)→买票→检票闸机→站厅层(付费区)→站台层。

由于M10是北京地铁的第2条大环线,在该站有4个方向的换乘;M5和L2在该站为终点站,有6个方向的换乘,因此该站的换乘共有10个方向。换乘客流组织如下所示:

M5→L2:同站台直接换乘,乘客→M5站台→T型换乘节点(楔形站台)→L2岛式站台,如图6所示。

图6 M5换L2流线

M5→M10:乘客→M5站台→楼扶梯→共享大厅→楼扶梯→M10,如图7所示。

图7 M5换M10流线

图8 L2换M5、M10流线

M10(外环)→M5:开南侧车门→5号线站台。

M10(外环)→L2:乘客→M10站台→楼扶梯→共享大厅→楼梯→L2站台,如图9所示。

图9M10(外环)换M5、L2流线

M10(内环)→M5:乘客→M10站台→楼扶梯→共享大厅→楼扶梯→站台。

M10(内环)→L2:乘客→M10站台→楼扶梯→共享大厅→楼扶梯→站台,如图10所示。

图10M10(内环)换M5、L2流线

利用共享大厅进行公交枢纽间的客流组织:公交枢纽换乘地铁的客流约占进出站客流的50%,设置5座出入口与其连接,其中有两座直通地下2层的商业空间。设计时除尽可能开放接口之外,还加大了其接口之间非付费区的面积,以缓解公交枢纽客流对车站非付费区的压力(见图11)。

图11 车站剖面

3.3.2 完善站内服务设施,将以人为本落到实处

由于L2线换乘客流最大,且与M5和M10之间的换乘距离较长,如将换乘客流集中在站台北端的楼扶梯进行换乘,将给站台带来巨大风险,同时会加长换乘时间,因此在L2线的侧式站台设4组楼扶梯直通共享大厅,这4组楼扶梯尽可能正对车门,缩短L2线在站台的换乘距离,将换乘客流尽快吸引至站厅。当M10和公交枢纽换乘L2线时,为减少站厅T形节点处的压力,在靠近节点处布置两组楼梯,远离节点处布置扶梯,利用设施自身的优点,分散节点处的人流拥挤。

由于公交枢纽主要是长途客运,其带来的客流一般均会携带大量行李,因此,在与公交枢纽相接的出入口内设置上下行扶梯,尽可能减少乘客的负担,体现以人文本特色。

3.3.3 整合地下人防系统,创造开敞、舒适的乘车环境

将三线设为人防防护单元,这样将不需在共享大厅中设置人防隔断门和藏门室,可有效改善车站的开敞性和通透性,提高节点处换乘客流的通过能力。将地面建筑的设计手法引入地下,突出其交通建筑的固有特点。无论是付费区还是非付费区、M10还是L2、1号出入口还是10号出入口、地铁还是公交,只要进入车站,尽管星罗密布但又井井有条。共享大厅将不同功能相连通,使地下空间能够有机生长,同时通透开敞空间的创建也能够有效改善乘车环境,缩短换乘时间,体现轨道交通以人为本的设计宗旨。

4 结语

综合考虑宋家庄站在区域的定位和轨道交通线网中的重要作用,通过对整个区域客流的分析和研究、地下空间的整合、加宽L2岛式站台形成楔形站台和创建共享大厅等设计手法,以达到分类组织客流、缓解突发客流和有效疏导换乘客流等目的。相信宋家庄站的建成必将带动整个区域的发展,提升整个区域的品质。

[1]铁道部第一勘察设计院有限责任公司.北京地铁10号线二期宋家庄站初步设计[G].西安,2008.

[2]北京城建设计研究总院有限责任公司.北京地铁10号线二期五路站初步设计[G].北京,2008.

[3]施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,2006.

[4]葛世平.国内外地铁换乘枢纽站的发展趋势[J].地铁与轻轨,2000(1):6-8.

[5]蒋永康.城市轨道交通换乘方式探讨[J].城市轨道交通研究,2000,3(3):45 -48.

Design Idea and Its Implementation for Beijing Metro

Songjiazhuang Transfer Station Yu SongweiDuan Junping

(Beijing Urban Engineering Design and Research Institute Co.,Ltd.,Beijing 100037)

Abstract:Beijing Songjiazhuang Station is the first in Beijing a large transfer hub using a shared hall to connect three rail lines. Integration of underground spaces, wedge-shaped platform and the creation of shared hall and other architectural design approaches were adopted to demonstrate the unique and novel station design.

Key words:Beijing metro;Songjiazhuang station;transfer of three rail lines;design idea

U231.4

A

1672-6073(2013)03-0001-05

10.3969/j.issn.1672-6073.2013.03.001

收稿日期:2012-06-14

作者简介:于松伟,男,副院长,教授级高级工程师,长期从事轨道交通设计理论与技术的研究,yusw@buedri.com

(编辑:郝京红)