二十世纪五、六十年代苏联雕塑教育模式对新中国雕塑教学的影响

2013-09-17刘艳萍刘明生中国艺术研究院博士byLiuYanpingLiuMingsheng

■ 刘艳萍、刘明生(中国艺术研究院博士) by Liu Yanping, Liu Mingsheng

二十世纪五、六十年代苏联雕塑教育模式对新中国雕塑教学的影响

■ 刘艳萍、刘明生(中国艺术研究院博士) by Liu Yanping, Liu Mingsheng

The Impact of the Soviet Unoin Sculpture Educational Pattern in 1960s to New China Sculpture Teaching

The mode of Soviet Union sculpture education points especially to the educational system which was learned from the Repin Academy of Fine Art and Klindukhov’s training course during 1950s to 1960s.This article does research on how the mode of the Soviet Union sculpture education inf l uenced Chinese sculpture education.

中华人民共和国建立之初,由于国际政治、外交关系的制约和意识形态的影响,中国在政治、经济、文化等各个领域实行了向苏联“一边倒”的政策。当时中国雕塑界也通过多种渠道向苏联学习,其中最富有现实意义和历史影响的当属向苏联派遣雕塑留学生和苏联专家尼古拉.尼古拉耶维奇.克林杜霍夫举办的雕塑训练班。

一、留苏雕塑家与雕塑训练班概况

1953年至1961年中国先后派出去钱绍武、董祖诒、曹春生、王克庆、司徒兆光五位留学生到苏联列宾美术学院雕塑系学习,回国后都聚集到中央美术学院搞教学与创作(图1)。1956年至1958年,当时主管全国高等美术教育的文化部,聘请了苏里科夫美术学院的教师克林杜霍夫,在中央美术学院开办雕塑训练班,雕塑训练班的成员23名,苏晖、凌春德、时宜、王鸿文(又名王澎)、于津源、史美英、张润垲、傅天仇(笔名文佐)、沈文强、黄立炤、王泰舜、刘去病、许叔阳、金克俭、杨美英、高秀兰、赵树桐、刘家洪、李枫、郑觐、关伟显、马力(又名马改户)、陈启南,他们主要是来自北京、浙江、辽宁、四川、上海、广东、陕西等地中心美术院校的教师、研究生或有一定成就的雕塑创作人员,学习结束后他们基本都回到了原单位继续工作(图2)。

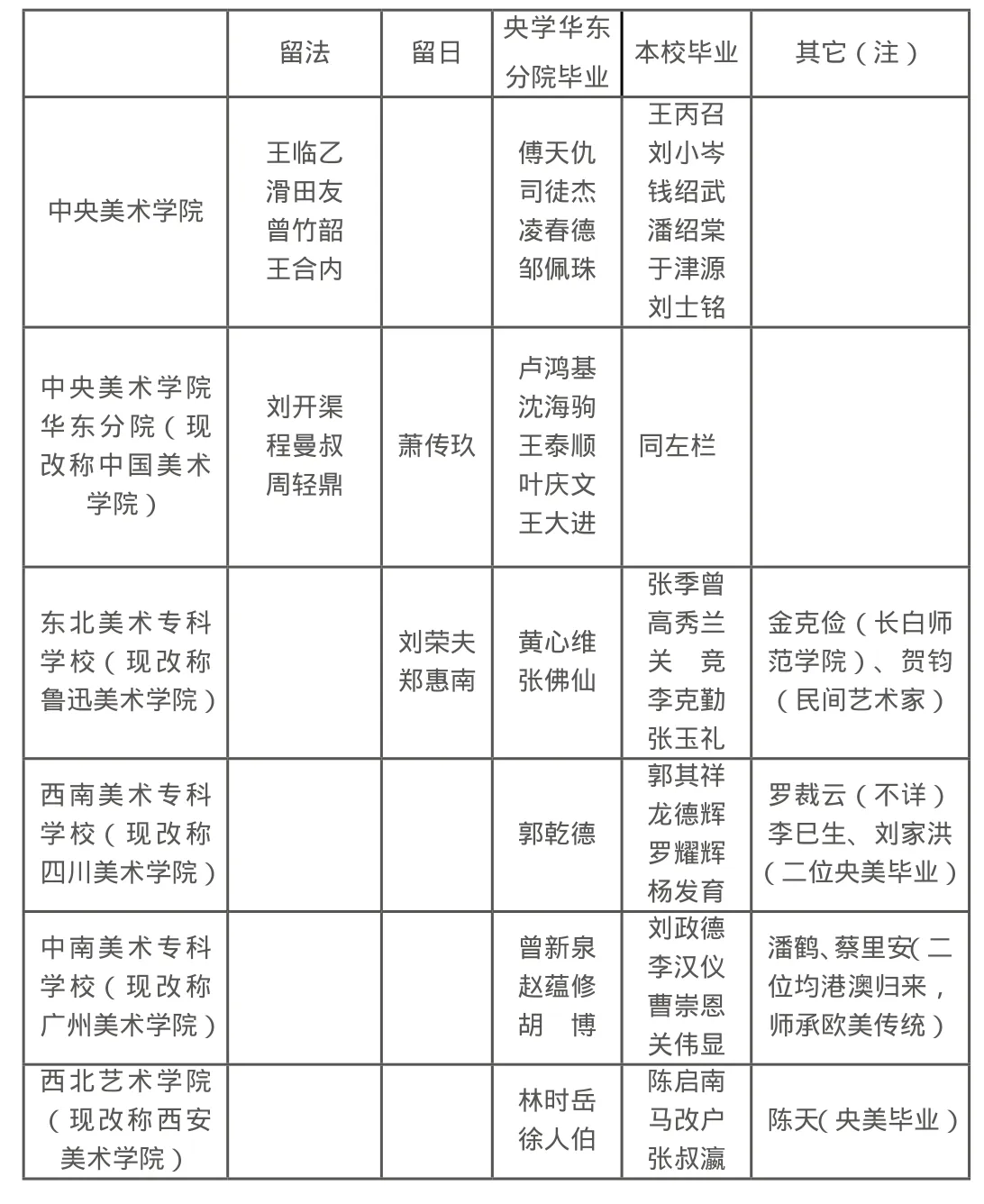

二、1949年至1956年中国各大美术院校的雕塑专业师资现状及其后的改变

留给新中国雕塑事业和雕塑教育的遗产主要是法国雕塑传统。建国初期,各艺术院校的雕塑教员主要是留法归来的雕塑家及他们的学生辈,留法的雕塑家集中在浙江、北京两地,这两地的师资水平与教育水平远远高于其他地区,源源不断地为其他地区,如辽宁、四川、广东、陕西等地培养师资,从而基本形成了以法国雕塑教育模式为一统的局面。如下表:

1949年—1956年中国各大美术院校雕塑专业师资情况1

法国雕塑教育模式对中国雕塑界的影响集中体现在建立了中国近现代雕塑教育体系。当1958年“雕塑训练班”的学员毕业,1959年,钱绍武等留苏的雕塑家陆续回国后,钱绍武、董祖诒、曹春生、司徒兆光、王鸿文、于津源、傅天仇、刘家洪等逐渐充实了中央美术学院雕塑系的师资队伍;沈文强、王泰舜、黄立炤、刘去病、许叔阳、金克俭、杨美英、高秀兰、赵树桐、关伟显、郑觐、马改户、陈启南等各自回到原来的委托培养单位浙江美术学院雕塑系、鲁迅美术学院雕塑系、四川美术学院雕塑系、广州美术学院雕塑系、西安美术学院雕塑系,各个艺术院校添加了受过苏联雕塑教育的教员,促成师资结构有效的改变,法国雕塑教育模式一统的局面被打破,新的异质文化被引进来。

三、苏联雕塑教育模式对新中国雕塑教学的影响

从雕塑发展的文脉上来说,苏联的雕塑教育体系与法国的雕塑教育体系同源且一脉相承,因此两种教育体系课程设置大同小异,都是从头像、胸像开始做到人体,再到创作,中间穿插有浮雕习作。但由于两国的地理、政治、经济、民族个性等诸多因素的影响,苏联逐渐形成具有自身教育教学特色的雕塑体系。苏联雕塑教育同样延续了法国的写实雕塑教育传统,对新中国雕塑教育教学产生的影响主要体现在以下几个方面:

一是新中国各艺术院校的雕塑专业学制与教学体制逐步完善。虽然当时中央美术学院等各艺术院校的学制根据社会上人才的需求情况在不断地修改,但自从1959年钱绍武回国后,按苏联的学制对中央美术学院雕塑系进行了改革,从而形成了统一的六年制。中央美术学院华东分院也紧随其后改革,从1953年的五年学制改为了六年2。在教学体制方面,在引进苏联领导体制之前,中国雕塑系的教学主要是系主任负责制,苏联雕塑系的教学体制的特点是在系主任下,又分设了一个中间层次的领导机制“教研组”或“工作室”,教研组或“工作室”的责任是协助系主任直接负责教学与科研工作,如制定和修改全系教学计划、教学大纲等。中央美术学院华东分院1952年成立了教研组3;中央美术学院1986年成立4个工作室,第一工作室力图在民族化和现代化的方向进行探索,第二工作室从环境艺术的角度培养学生,第三工作室主要培养大型装饰性、纪念性雕塑人才,第四工作室从事主题性大型纪念碑设计教学,避免了雕塑系系内风格的雷同,促进了雕塑多样化的发展4。

二是新中国各艺术院校雕塑教学参照了苏联的教学大纲。钱绍武回国后任中央美术学院雕塑系教研室的主任,参照苏联列宾美术学院雕塑系的教学大纲,起草了雕塑系教学大纲,后来成为地方各大美术学院雕塑系借鉴的范本,只是各个地方院校效法之后都有为了适应地方院校的特点有所变化。郑朝指出:在1949年至1976年期间,中国美院“雕塑系通过各种渠道全面地向苏联雕塑教育学习,基本上采用苏联美术学院雕塑教育的模式,参考了苏联美术学院雕塑系的教学大纲和教学方案。”5鲁迅美术学院陈绳正在接受杨乐访谈时曾说:“建国以后,就不限于欧洲、日本这一块了,马上面向苏联,我们学校的教学大纲、示范作品都是列宾美术学院的,派学生留学也是去苏联,整个艺术上的方向都是向苏联学习。”6

三是新中国各艺术院校课程设置总量的增加和教学步骤的科学化。原来留法的雕塑家在授课的时候,专业课很简单,只有木炭素描、头像、石膏临摹、1m的人体写生等,不负责摆模特动态,课堂上课的时间也少。采用苏联的教学计划和课程设置,各个艺术院校的变化:一方面是教学内容增加,安排更为科学。“苏联在循序渐进的编排上更周密科学些。比如素描课,从一年级到四年级都作了安排,使学生得到更扎实的锻炼。头、胸像和人体课也是穿插进行的,既考虑到由浅入深,也考虑到反复练习,加强理解。高年级除等身人体外,还增加了带有创作性的主题胸像作业”7。另一方面是教学计划性强,目标明确。“学习苏联的教学经验,拟定详细的教学大纲,规定每个单元和每次作业的要求,使学生对每次作业都有一个明确的追求目标”8。

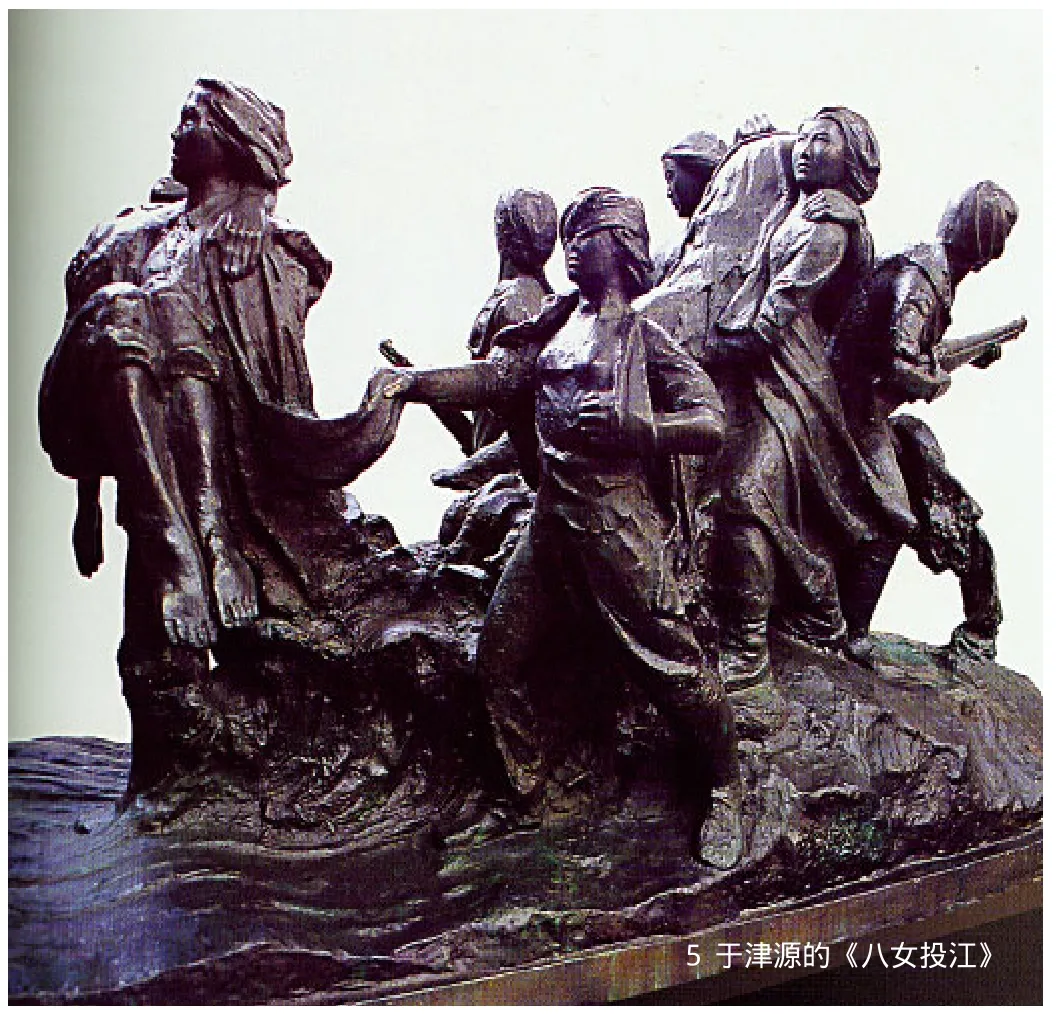

四是新中国各艺术院校改变了基础教学和创作教学的训练方法。具体的教学方式是教育教学模式的灵魂。法国的雕塑教学体系在塑造形象时重在从情感、感觉出发,从外部观察入手,训练眼力从外观找点、线、面,继而寻找微妙的起伏变化,着重抓对象的特点,讲究形体、体积。在塑造人体模特时,偏重写生,不强调理解与规律,只有教室作业,没有外出体验生活的课程。雕塑题材主要是历史文化名人、动物、裸体男女,强调雕塑艺术的审美性,与社会生活没有多大关系。苏派雕塑家用自己学到的教学方法在雕塑教学中有效地传播了苏联雕塑教育模式。苏联雕塑教学体系中的一些课程设置带有明显的目的性,如与法国雕塑教学相比增设的石膏挂布(图3)和人体着衣(图4)的课程,完全是为创作服务,为社会服务。在泥塑习作与创作中,他们把人体看作是认识事物的一个手段,认为对人体的掌握程度决定着雕塑艺术语言的掌握程度,所以他们不惜花大量的模特费雇用模特,作长期的研究学习,培养扎实的雕塑人才。在具体塑造人体时,首先注重的是辩证唯物主义的全局观、整体观,其次是着重分析人体内在的骨骼运动,肌肉的解剖结构,在理解人体在运动中各部分活动规律的基础上,达到离开模特也能塑造形象的程度。特别重视基本功,解剖课、素描课占很重要的地位。搞创作时要到社会上体验生活,雕塑题材主要表现工农兵及重大的政治题材(图5)。相对法国雕塑传统来说,苏联雕塑教育模式对美的理解较片面,只强调社会主义现实主义的指导思想和雕塑的教育意义。中国雕塑教育在20世纪中后期,从基础教学到创作教学,苏联雕塑教育模式逐渐取代了20世纪前半叶的法国雕塑教育模式,占据了主导的地位。

小结

从中国雕塑教育的整体发展看,20世纪中后期在雕塑教育方面受益于苏联所取得的成就,最主要的方面是逐步完善了中国的雕塑教育体制建构,接受了一种新的雕塑观察方法、分析方法与创作方法,补充和提高了中国雕塑家在写实技巧方面的素养,造型能力和创作能力得到了普遍的加强,中国的雕塑教育逐渐走向了正规化。就苏派雕塑家个人而言,苏联雕塑教育的影响,也只是他们艺术道路的一个阶段,到20世纪80年代以后,受西方现代主义与后现代主义雕塑思潮的影响,接受过苏联美术教育的一些中国雕塑家,在艺术创作上,都走上了各自不同的道路。

(刘艳萍 哈尔滨学院艺术与设计学院,刘明生 黑龙江省评剧院)

注释:

1 据档案、书籍、访谈、网络等各种资料数据统计,未与各地雕塑系确认。档案资料主要为中央美术学院1950年代的档案。书籍主要包括中华人民共和国文化部教育科技司编.中国高等艺术院校简史集[M].杭州:浙江美术学院出版社,1991;郑朝编撰.雕塑春秋——中国美术学院雕塑系七十年[C].杭州:中国美术学院出版社,1998;鲁迅美术学院雕塑系主编.鲁迅美术学院雕塑50年(1951-2001)[M].北京:中国轻工业出版社,2002. 本文作者关于钱绍武、曹春生、司徒兆光、董祖诒、刘家洪、张润垲等苏派雕塑家的访谈. 网络资源主要来自各艺术院校雕塑系的相关网页及其它网络资源.

2、5 郑朝.中国美术学院雕塑系七十年[A].见:郑朝编撰.雕塑春秋——中国美术学院雕塑系七十年[C].杭州:中国美术学院出版社,1998.9.10、9.

3 龙翔主编.走过岁月——中国美术学院雕塑系八十年[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.前言.

4 钱绍武.雕塑系三十八年历程回顾[J].《美术研究》,1988,2.8.

6 杨乐.二十世纪五十年代美术作品中丰收主题的历史语境[学位论文].北京:中央美术学院,2005.

7、8 王卓予.回顾那十七年(1949-1966)[A].见:郑朝编撰.雕塑春秋——中国美术学院雕塑系七十年[C].杭州:中国美术学院出版社,1998.203.