复杂肱骨近端骨折的手术治疗

2013-09-13袁福成

袁福成

河南省罗山县人民医院骨科,河南信阳 464200

临床调查显示人体全身骨折中肱骨近端的骨折占据4%~5%的比例,而肱骨近端骨折中又有约15%的骨折是复杂性的不稳定的骨折,近年来,该骨折的发病趋势逐渐增高,成为骨科临床重点治疗对象[1]。肱骨近端的复杂性骨折指的是与肱骨头关节面相距长度在1~2 cm之间的骨折[2],此种骨折损伤普遍需要进行手术治疗,但不同术式直接影响手术结果[3],临床医师尚在治疗前精准地确定应当优先选用何种手术方式,因此,它一直是临床治疗的重大难题之一[4]。目前,临床治疗以切开复位内固定、人工肱骨头置换两种术式为主。我院出于掌握两种术式疗效的目的,研究了135例患者的手术治疗工作,现从下文对研究结果进行报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院骨科在2010年4月—2012年3共收治肱骨近端的复杂性骨折伤患135例,将其作为本次研究对象,男57例,女78例,年龄为24岁~75岁,平均为32.6岁。术前,医师为所有病例进行了X片检查,以及肩部CT平扫(其间距为2 mm),以确定患者骨折部位发生移位的状况,确诊所有患者的骨折类型均为III型或IV型。随机对135例伤患分组,63例患者行人工置换治疗,定为置换组,72例进行切开复位与内固定治疗,定为内固定组,统计分析两组患者的性别、年龄、骨折类型等资料,P为>0.05差异无统计学意义,有可比性。

1.2 方法

临床医师首先为患者伤处进行常规基础处理,并使用相关的药物帮助患者调整其身体素质,使患者身体状况达到相对稳定和正常的状态,然后为置换组患者进行肱骨头人工置换手术,为内固定组患者进行伤口切开、复位、内固定的手术。①置换组手术方法:患者取仰卧位,护理人员将其患侧的肩部垫高,垫高角度控制为30~40°,将肩关节的前内侧取为手术入路,从三角肌和胸大肌二者的间隙进入,将肱二头肌短头与肩胛下肌的部分止点切断,使肱骨近端有骨折损伤的部位充分暴露出来,尽量地为患者保留肌肉止点与大小结节,然后测量肱骨假体的高度、大小、后倾角及软组织张力等几项系数,制作合适地假体肱骨棒,并为骨折部位进行置换。手术完成后,由临床医护人员为患者实施个体康复治疗,引导患者在术后的24 h以后进行被动地辅助练习,促进患侧的肩肌力及活动度的恢复。②内固定组手术方法:帮助患者摆为沙滩椅体位,为其进行臂丛麻醉,以三角肌、胸大肌二者的间隙作为手术入路,向外侧牵拉患者的三角肌以及头静脉,使肱骨头充分暴露;为患者清除血肿,并避免同时进行骨膜下剥离操作,以保证患者供血组织与软组织的健康,清除血肿后,为患者的断骨进行复位;复位完成后,采用克氏针对复位部位进行固定,在与结节间沟后缘距离1 cm的部位,及大结节下面5 mm的部位,以点状复位钳为肱骨近端设置锁定钢板并加以固定;以2~4枚螺丝钉、标准的皮质骨螺钉为骨折的近端与远端进行固定,并在内固定完成后,为患者置入引流管,并将切口逐层闭合;在完成手术1周之后,指导患者对其患侧进行被动地前屈及外旋康复锻炼,在完成3周以后,加入被动的内收与内旋锻炼,6周以后进行X片复检,若检查结果显示骨痂出现,则进行患侧功能训练,手术完成3个月以后,对各组织部位进行主动地力量锻炼。

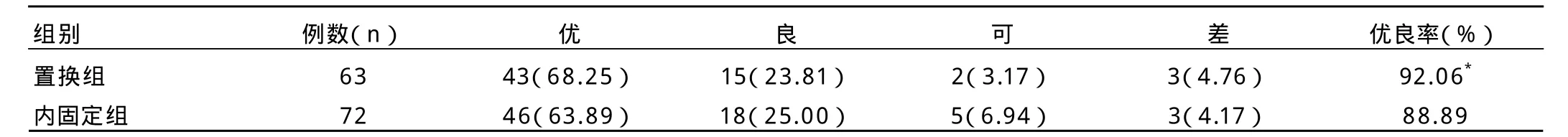

表1 置换组与内固定组疗效比较[n(%)]

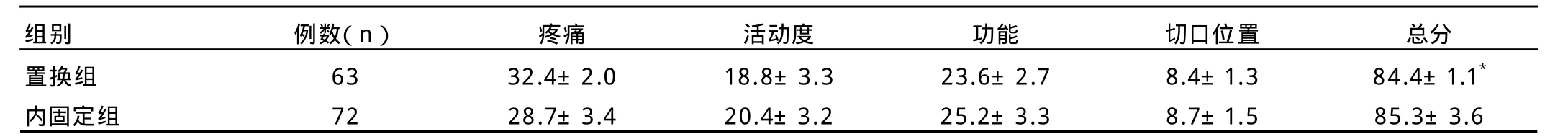

表2 置换组与内固定组Neer评分比较

1.3 疗效评定

以Neer评分标准为患者患侧恢复状况进行评分,分数设为100分,其中疼痛占35分、功能占30分、活动度占25分、切口位置占10分,以总分为依据将疗效定为4级。优:分数为100~90分;良:89~80分;可:79~70分;差:不足70分。

1.4 统计学分析

本次研究选择的数据分析软件包为SPSS 18.0,置换组和内固定组之间的比较进行t检验,P<0.05,为两组患者手术治疗存在显著的差异,具有统计意义。

2 结果

135例患者在本次治疗中均得到显著疗效,63例置换组患者与72例内固定组患者此次治疗的具体效果如表1所示、Neer评分状况如表2所示,对疗效及评分进行组间比较,差异均为P>0.05,无显著差异,两种术式各有优势,治疗效果相差不大。

3 讨论

肱骨近端复杂骨折损伤在当前的发病率呈上升趋势,患者需要接受手术治疗才能够保证其伤处的恢复,但是,研究者认为该损伤的手术治疗,必须要将患者全身身体状况、功能恢复能力、骨质酥松情况、软组织完整程度以及肱骨头的血运状况等几项因素考虑在内[5],所以,选择合理术式极其必要。临床治疗该损伤所采用的切开复位的内固定手术与肱骨头的人工置换手术两种方式,在目前手术治疗中广泛应用,为掌握这两种术式治疗效果,本院研究了135例肱骨近端复杂骨折伤患。

从我院本次临床研究的结果来看,置换组和内固定组均有显著疗效,且92.06%与88.89%的优良率比较差异并不显著,P>0.05,证明两种术式效果大致相似,皆可用来为伤患实施治疗。但是,进一步对这两种术式的优势进行分析,可发现置换方法的应用能有效缓解患者疼痛感、提高患侧肩关节的活动度,避免患侧肱骨头术后出现缺血性坏死等后遗症,内固定方法则具有较强的抗拉作用,尤其适用于骨表面形态不规则、血运状况不良的患者。

综上所述,人工置换与复位内固定两种方法对肱骨近端骨折治疗效果均显著,但二者各有优势,临床医师要以患者实际需求与状况为依据,为其选择科学合理的术式。

[1] 王德利,阮狄克,殷琦.复杂肱骨近端骨折的手术治疗策略及疗效分析[J].中国骨与关节损伤杂志,2009,24(11):985-987.

[2] 李乾,陈国栋,付红运.复杂肱骨近端骨折的不同术式疗效观察[J].中外妇儿健康(学术版),2011,19(7):220.

[3] 曾勉东,吕玉明,赵洪普.人工肩关节置换术治疗复杂肱骨近端骨折的临床分析[J].中华关节外科杂志(电子版),2012,6(1):19-21.

[4] 王忠明,张宝岑.复杂肱骨近端骨折的手术治疗[J].河南职工医学院学报,2009,21(5):470-471.

[5] 付新生,蒋攀峰.锁定钢板与人工肱骨头置换治疗复杂肱骨近端骨折的比较[J].中国社区医师(医学专业),2012,14(24):178-179.