中国房地产业的关联测算及宏观经济效应分析——基于中国2002-2007年投入产出表

2013-09-12孟延春汤苍松

孟延春 汤苍松

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.天津大学管理与经济学部,天津300072)

中国房地产业的关联测算及宏观经济效应分析

——基于中国2002-2007年投入产出表

孟延春1汤苍松2

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.天津大学管理与经济学部,天津300072)

本文采用投入产出分析法测算房地产的关联效应,分析了我国房地产业的变化规律及其对宏观经济影响。研究认为:我国房地产业的关联效应和经济带动能力不突出,对居民就业的拉动有限,产业波及能力有待强化;房地产业对第三产业各部门的支撑作用有所提高;与实体经济关系相对密切,产业关联具有较强的重物质性特点;房地产业发展动力相对充足,对居民消费变动的反应相对敏感;房地产业的产出分配形成了向利税倾斜的结构。最后,从房地产调控重点、发展方式、分配结构三方面提出政策建议。

房地产;投入产出法;产业关联;经济效应

关于房地产业的产业关联和对国民经济的影响,国内外学者利用投入产出模型做了较多研究,主要体现在四个方面。一是深化产业关联的量化研究。如罗兰克(Roulac)研究了美国房地产业的产业关联效应及其在经济决策中的重要地位[1],王岳平等介绍了计算比较相关指标分析产业关联的基本方法[2-3],王国军等考察了房地产业的带动效应[4]。二是注重对不同国家、区域、城市间房地产关联效应的比较。如宋(Song)等对7个OECD国家房地产业的产业关联进行了研究[5],赵龙节等比较了中美两国房地产业[6],魏巍贤等比较了北京、上海、厦门的房地产业的产业关联和经济地位[7],李玉杰等分析了中、美、英、日四国房地产业的产业定位和关联效应[8],周兵兵等分析了我国房地产业发展状况及其经济效应的省域差异[9]。三是突出时间序列上的动态分析。如帕格拉里(Pagliari)等分析了1985-1995年澳、加、英和美商业地产的投入产出关系[10],刘水杏考察了不同时期中日房地产业与金融业的关联特性[11]。四是加强对分析模型的创新。余劲等利用HEM模型分析了我国4张投入产出表[12],李景华采用投入产出局部闭模型定量测算了房地产业发展影响因素的贡献[13]。但是,现有研究较多关注房地产业与其他产业的关联分析,系统的宏观经济效应分析相对不足。本文根据不同部门与房地产业的关联情况和研究需要,对2002和2007年中国投入产出表按一致性进行部门归并简化,既关注房地产业的产业关联状况与变化,又研究房地产业发展的宏观经济效应。

1 方法与数据

1.1 方法介绍

投入产出分析法是通用的借助投入产出模型研究产业间经济技术联系、产业在国民经济中的地位及其宏观经济效应等问题的重要方法。测算产业关联使用后向关联系数和前向关联系数。后向关联考察某产业或部门对向其供应产品或服务作为中间消耗的产业或部门的影响,使用直接消耗系数和完全消耗系数。前向关联考察某产业或部门对将其产出作为中间投入的产业或部门的影响,使用直接分配系数和完全分配系数。分析产业的宏观经济效应,主要考察产业波及效应、生产诱发效应、劳动报酬系数、社会收入效应等内容。衡量产业波及效应的指标使用影响力系数和感应度系数。生产诱发系数反映单位最终需求变化引起该产业或部门生产总量的变化,使用最终消费诱发系数、资本形成诱发系数、输出诱发系数。劳动报酬系数反映产业或部门总投入中劳动投入的占比,使用直接劳动报酬系数和完全劳动报酬系数。社会纯收入系数反映产业或部门的投资回报与税收贡献,使用营业盈余系数、生产税净额系数、社会纯收入系数(利税合计)。

1.2 数据来源

本文首先按照2007年42部门投入产出表[14]的部门分类及其组成,将2002年122部门投入产出表调整为与2007年部门分类一致的42个部门投入产出表。考虑到部门个数仍然较多、不便逐个比较,参考既有研究基础[15-16]和国家“十二五”规划纲要等的相关分类,本文将42部门投入产出表再调整为包括农业、电子电气制造业、建材家居相关工业、电热气水的生产供应业、建筑业、文化产业、生产性服务业、生活性服务业、公共服务与社会福利、公共组织和社会组织、房地产业和其他工业在内12个部门的投入产出表,与42部门投入产出表同时讨论。

2 计算与分析

2.1 产业关联总体状况

从后向关联系数看,房地产业对上游产业的拉动力不强,并呈现下降趋势。2007年房地产业的完全消耗系数位居12部门第10位,位居42部门第19位。2002年房地产业每增加10 000元产出完全消耗6 712元的各部门产出,2007年降至4 900元。与生产性服务业和建筑业的后向关联下降是主要原因。对生产性服务业的直接消耗系数占其总直接消耗系数的比重从2002年的51%下降为2007年的35%。对建筑业的直接消耗系数占其总直接消耗系数的比重从2002年的15%下降为2007年的7%。

从前向关联系数看,房地产业对下游产业的推动力不强,但呈现上升趋势。2007年房地产业的完全分配系数位居12部门末位,位居42部门第24位。2002年房地产业每10 000元的产出直接加间接提供给各部门5 828元,2007年增至7 350元,增幅为26%。前向关联产业调整较大的是公共管理和社会组织,直接分配系数占其总消耗系数的比重从2002年的35%下降为2007年的3%。

2002-2007年我国房地产业与国民经济各部门的产业关联特点为:一是关联水平较低。二是总的产业关联度基本持平,后向关联的削弱被前向关联的加强所抵消。这表明房地产业更多成为相关经济部门的中间投入。三是后向关联小于前向关联而且差距仍在扩大,表明房地产对其他产业的拉动能力小于对其他产业的支撑作用。

2.2 分部门产业关联状况

首先将经济部门按照三次产业进行归类分析,与英、美、德三国比较(见图1),我国房地产业与第二产业保有较高的产业关联,后向关联居高平稳,前向关联明显增强。这集中反映了我国工业化的快速推进及其对房地产业的有效需求。就三产看,我国房地产业与之产业关联水平较低,且显著下降。如果设定发达国家房地产业与三次产业的产业关联变化可能代表我国的发展轨迹,那么我国房地产业与二产关联增强、与三产关联减弱的状况,既表明我国房地产业发展体现出明显的工业化、城镇化快速发展的阶段特征,即与其他经济部门的产业关联具有较强的重物质性、不稳定性的产业特点,又显示出其与第三产业的产业关联还有持续深化、不断提升的很大空间。

图1 中美英德房地产与三次产业间的总关联系数

房地产业与金融业的产业关联明显下降(见表1),说明近年来我国房地产业与金融业关联度过高的状况有所缓解,其中既有政府加强宏观调控的因素,又有金融业加强风险管理的因素。与建筑业的关联表现为后向关联明显下降,前向关联有所加强,表明我国房地产业对建筑业的脱离日益加剧。过度依赖金融业、脱离实物生产,是日本地产泡沫、美国次贷危机的重要成因,我国房地产业严重依赖金融业的问题初步得到控制,但是房地产业与建筑业关联度偏低的问题依然严重。

表1 中国房地产业与金融业和建筑业的产业关联

与公共管理和社会组织的产业关联明显下降。2002年房地产业每10 000元的产出中有1 002元直接提供给公共管理和社会组织,2007年下降为64元。这种调整反映出我国房地产市场需求结构和发展动力的优化,房地产市场逐步摆脱政府的主导,是政府职能积极回归的结果。然而,房地产业和公共服务与社会福利部门的完全分配系数从2002年的0.015 2提高到2007年的0.022 6,说明房地产业用于公共服务和民生改善的比重在稳步提高。

与文化产业的产业关联不断增强。2002年房地产业每增加10 000元产出需要直接消耗38元的文化产业产出,2007年上升为114元;2002年房地产业每10 000元的产出中有81元直接提供给文化产业,2007年提高到123元。这种变化既是近年来我国文化产业繁荣发展的结果,体现为文化产业对发展空间的迫切需求,又是文化需求地位上升、深度融入经济生活的结果,体现为房地产业对文化产品消耗的稳步提升。这种变化趋势将继续强化。

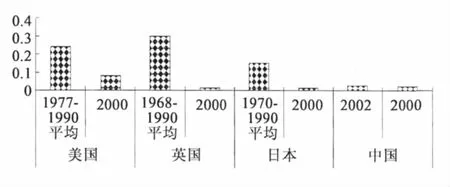

与自身的产业关联略有下降。从房地产业自身发展规律看,随着市场竞争的激烈、调控手段的完善和房地产业的专业化整合,房地产与自身的产业关联会在合理的范围内表现出下降的趋势。根据房地产业与自身产业关联水平的国际比较(见图2)得出,我国房地产业与自身的产业关联将继续保持相对稳定的下降。

图2 中美英日房地产业与自身的产业关联

2.3 宏观经济效应分析

从产业波及效应看,房地产业的影响力系数和感应度系数均小于1,在国民经济各部门的排位比较靠后(见表2),对国民经济的拉动能力和推动能力均不及其他经济部门平均水平,产业波及和经济带动能力不强。与美、英、德等国家的比较分析可知,我国房地产业的影响力系数和感应度系数都有差距,我国房地产业发挥经济带动作用仍有提升空间。

表2 房地产业的影响力系数和感应力系数及其部门位次

从就业带动效应看,房地产业的劳动报酬系数不高,就业带动能力不强。房地产业的直接劳动报酬系数在42个部门的位次从第20位降至第27位;完全劳动报酬系数从第40位降至第41位。房地产业劳动报酬系数远低于各部门平均水平,2007年房地产业直接劳动报酬系数位居服务业各部门末位,完全劳动报酬系数在42个部门中仅高于废品废料业。房地产业与城镇居民平均劳动报酬比值从2002年的1.33倍降至1.06倍,房地产业就业吸纳与经济结构依然不协调,房地产增加值占经济总增加值的比重约为房地产从业人数占城镇就业人口比重的3倍以上。可以认为,房地产业就业带动能力不强,并且形成了收入分配更多向利税倾斜的基本结构。

从需求诱发效应看,每增加10 000元的最终需求,2002年诱发房地产业产出555元,2007年诱发产出510元。而每增加10 000元的最终消费,2002年诱发房地产业产出954元,2007年诱发产出903元。在42个部门中,房地产业的最终消费诱发系数排名虽然从2002年的第8位下滑至第12位,但仍相对靠前。较之其他产业,房地产业对最终消费需求即居民消费需求变动较为敏感,这与我国各经济部门中房地产业中间需求率较低、超过50%的商品或服务最终流向居民的需求结构有关。而每增加10 000元的投资,2002年诱发房地产业产出305元,2007年诱发产出483元,则表明房地产作为固定资产投资仍将是经济主体的一种重要选择。

从社会收入效应看,房地产业收入分配结构中利税比重偏高。房地产业的直接社会纯收入系数是各产业部门平均水平的近2倍。2007年每10 000元的房地产业投入中生产税净额达1 282元,位居合并后12个部门之首,位居42部门第2位,营业盈余达1 812元,位居合并后12个部门第3位,位居42个部门第9位。从2002年到2007年,在整个经济直接社会纯收入系数仅有微小变动的情况下,每10 000元的房地产业投入中生产税净额增幅达到21.98%,营业盈余增幅达到75.24%,说明我国房地产业投入结构中的利税比重持续走高。

3 结论与建议

根据本文分析可得如下结论:我国房地产业关联效应和经济带动能力不强,产业发展对居民就业的拉动有限,我国房地产业的产业波及能力有待继续强化,与第三产业的产业关联还有较大的提升空间;我国房地产业前向产业关联持续增强,对相关经济部门的支撑作用在提高;我国房地产业与实体经济关系相对密切,产业关联具有较强的重物质性特点;我国房地产业发展动力相对充足,对居民消费变动的反应相对敏感。

为防止因房地产业发展过度或者不足给国民经济造成不良乃至破坏性的影响,提出若干建议:第一,调控重点宜集中在三个方面。一是推动房地产业、金融业和建筑业保持合理适度的产业关联。坚持较严格的房地产业信贷政策,限制供需双方的投机行为,抑制房地产业脱离建筑业实体产出的投机交易和不实交易。二是加快完善房地产价格预警机制和控制体系建设。建立健全房产价格监控干预制度,继续加大保障房建设,努力推动居民形成合理的购房预期和投资心态。三是加强对房地产业产品服务供应结构的干预,有效发挥房地产业的生产诱发效应。第二,积极推动房地产业发展方式转变。积极支持房地产业形成与新兴建材、信息技术、新能源、家电家具一体化等产业相互渗透、相互融合的产业链条,积极支持房地产业创新发展模式、优化产品结构、丰富业务内涵,不断强化与生产性服务业、生活性服务业、文化产业以及公共服务与社会福利业的产业关联。第三,优化房地产业收入分配结构,有效控制产业总投入中利税比重。继续将公共管理和社会组织与房地产业的产业关联控制在较低的水平,实行土地出让金及房地产税的统一管理和集中调度,支持地方政府走出地产增长依赖和土地财政依赖。

[1]Roulac S E.The Strategic Real Estate Framework:Processes,Linkages,Decisions[J].The Journal of Real Estate Research,1996,(2):323-346.

[2]王岳平.我国产业结构的投入产出关联分析[J].管理世界,2000,(4):59-65.

[3]王岳平,葛岳静.我国产业结构的投入产出关联特征分析[J].管理世界,2007,(2):61 -68.

[4]王国军,刘水杏.房地产业对相关产业的带动效应研究[J].经济研究,2004,(8):38-47.

[5]Song Y,Liu C,Langston C.A Linkage Measure Framework for the Real Estate Sector[J].International Journal of Strategic Property Management,2005,(9):121 -143.

[6]赵龙节,闫永涛.中美房地产业投入产出比较分析[J].经济社会体制比较,2007,(2):110 -116.

[7]魏巍贤,原鹏飞.房地产业关联关系与地位度量分析:以北京、上海、厦门为例[J].系统工程理论与实践,2009,(5):98 -105.

[8]李玉杰,王庆石.房地产业对相关产业带动效应的国际比较研究[J].世界经济与政治论坛,2010,(6):79-91.

[9]周兵兵,代云开,张燕.中国房地产业经济效应的省域差异分析[J].统计与决策,2011,(23):76-79.

[10]Pagliari J L,Webb J R,Canter T A,et al.A Fundamental Comparison of International Real Estate Returns[J].Journal of Real Estate Research,1997,(3):317 -348.

[11]刘水杏.中日房地产业与金融业的关联特性比较与启示[J].建筑经济,2008,(3):41 -44.

[12]余劲,任洪浩.我国房地产业缩减对实体经济的影响[J].商业研究,2010,(12):102 -106.

[13]李景华.基于投入产出局部闭模型的中国房地产业经济增长结构分解分析[J].系统工程理论与实践,2012,(4):784 -789.

[14]国家统计局国民经济核算司.中国2007年投入产出表编制方法[M].北京:中国统计出版社,2009.

[15]高传胜,李善同.中国生产者服务:内容、发展与结构——基于中国1987-2002年投入产出表的分析[J].现代经济探讨,2007,(8):68-72.

[16]高秋芳,曾国屏,杨君游.关于文化产业成为主导产业的投入产出分析[J].统计与决策,2012,(1):111-114.

Analysis on the Industrial Correlation and Macro-economic Effect of China’s Real Estate Sector:Based on China 2002-2007 Input-output Tables

MENG Yan-chun1 TANG Cang-song2

(1.School of Public Policy and Management,Tsinghua University,Beijing 100084,China;2.School of Management,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

Using the input-output analysis method to measure the industrial correlation,the article analyses the changing phenomena of China’s real estate sector and macro-economy effect.The research concludes as following.China’s real estate industrial correlation degree and its capacity to promote economy are limited and the power of improving employment is not strong.The spread effect of China’s real estate sector needs to be continued to strengthen.China’s real estate sector has been improving and increasing the pushing capacity to relevant sectors in tertiary industry.China's real estate sector has a close relation to the real economy with relatively strong substance-oriented.The development motive force of China's real estate sector is relatively strong and the sector keeps sensitiveness to the changing of household consumption.The real estate sector output distribution formed to profit and taxation inclined structure.Finally,the article gives out three aspects of policy suggestion on main regulation area,development mode and distribution structure.

real-estate sector;input-output method;industrial correlation;economic effect

F426;F203

A

1002-2104(2013)05专-0028-04

2012-10-03

孟延春,博士,副教授,主要研究方向为城市与区域发展与管理。

国家自然科学基金重点项目“新阶段我国城市化发展道路的选择及管理研究”(编号:71133003)。

(编辑:田 红)